А. Н. Островский. «Бесприданница». Бургтеатр (Вена). Режиссер и сценограф Алвис Херманис

В Бургтеатре совсем недавно можно было увидеть венский вариант «Ревизора» Херманиса (рижская постановка — 2002 год), в котором он, помнится, жестоко посмеялся над женскими телами, населявшими убогий «совок», описанию которого спектакль и был посвящен: все эти тела, облепленные накладками, производили впечатление рыхлой, разросшейся и в то же время какой-то неживой плоти.

Кажется, в сегодняшней «Бесприданнице» место этих накладок заняли… бакенбарды (у мужского населения пьесы, разумеется), создавшие опять же ощущение застоя, чего-то слишком разросшегося — но в то же время не вполне живого. Это хоть и не борода, так пугавшая гоголевскую Агафью Тихоновну («станет есть: все потечет по бороде»), но все же нечто схожее. Лохмы нестриженых бакенбард свисают вдоль обрюзгших щек стариков — а в их числе не только Мокий Парменыч, который в финале Ларису «выиграет» (и покраснеет до этих самых русо-седых бакенбард — удивительная работа Петера Зиманичека), но и два колоритных половых, своеобразный «хор старцев» этого спектакля (Герман Шайдлудер и Ганс Дитер Кнебель). Густые черные бакенбарды Васи возмещают поредевшую растительность на голове. Впрочем, у него недостает не только шевелюры, но еще и одного глаза (со временем черная повязка на глазу станет символом инфернальности этой фигуры, ее дьявольской проницательности: Василий Данилыч в исполнении Мартина Райнке оказывается саркастическим интеллектуалом). Бакенбарды Паратова (Николай Офчаров), напротив, дополняют его буйную гриву «светского льва». Бакенбарды субтильной и юркой творческой натуры Робинзона (Фабиан Крюгер) — а-ля Пушкин, Карандышев же (Микаэль Мэртенс) кажется уподобленным Кисе Воробьянинову, впрочем не только в скудости своего волосяного покрова…

И их еще много на сцене: покрытых тонкими волосками лысин — и буйных бакенбард или хотя бы бородок и усов. И, конечно, много однообразных черных костюмов, на фоне которых будет выделяться флористическое безумие нарядов Ларисы (Мари-Луиз Штокингер), сшитых то ли из цветастых платков, то ли из занавесок и дополненных высокими кокошниками с бантами, цветами и даже ягодами (художница по костюмам Кристине Юрьяне).

В первой сцене спектакля в одном из таких нарядов и в золотом кокошнике Лариса исполняет перед гостями, пришедшими на ее день рождения, странный полусонный танец, состоящий в основном из легких изломов рук и почти незаметного покачивания всего тела. Веки опущены; в танце нет ничего вызывающего; он скорее нелеп; скорее — Лариса просто не умеет танцевать, просто выражает некую смутную и неопределенную тоску и выражает так, как бог на душу положит… (хореографа Аллу Сигалову стоит признать одним из главных соратников режиссера в этом спектакле).

И это-то Огудалова выставляет на обозрение? А ведь характер сборищ — и производимых на них сборов — в доме Огудаловой не оставляет сомнения: мужчины сюда приходят как клиенты особого дома свиданий.

Лариса тут «объект» (кстати, знаменитое финальное «Я — вещь» и прозвучит по-немецки как «Я — объект», хотя возможен был бы и другой перевод), а эти господа с бакенбардами — «субъекты», субъекты желания. Но субъекты весьма специфические, и Херманис однозначно дает понять, что при внешних совпадениях с борделем дом Огудаловой все же если и бордель, то особый. Когда двинется поворотный круг (сценография самого режиссера при сотрудничестве Сары Зассен), открывая все новые и новые комнаты этого дома, где все это многообразие мужчин сидит (порой уже заснув, склонив голову на плечо соседу, расположившись на диванчиках, креслах, стульях рядом с нетронутой кроватью, да даже и на ней, да даже пусть уже и лежит прямо на этой кровати), — все равно ясно, что здесь ровным счетом ничего, кроме обозрения этой дремлющей женственности, не происходит.

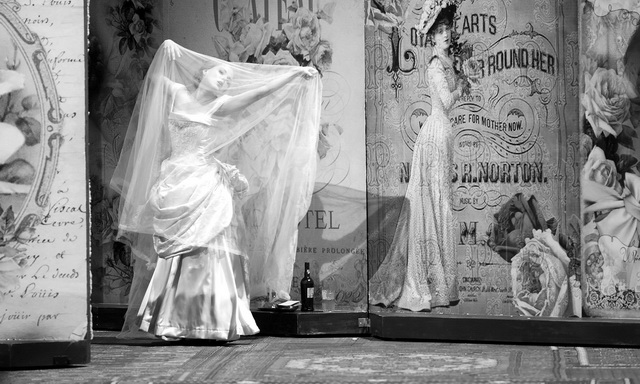

Д. Лиссевски (Огудалова), М.-Л. Штокингер (Лариса). Фото Р. Вернера предоставлено пресс-службой Бургтеатра

Вращающаяся сцена, впрочем, открывает и другое пространство — там, где в одиночестве, на фоне вытертых «восточных» ковров Лариса продолжает танцевать — уже для себя, изгибаясь в отчаянии, пытаясь вырваться из-под какой-то траурной вуали… Как не умеющая освободиться из своего кокона бабочка? Как птица, попавшая в силки? Этот образ еще не раз будет возвращаться в спектакле.

Лариса раздваивается здесь на «куклу», изрекающую банальности или хлопающую в восхищении глазами при виде Паратова, чуть ли не на «чайную бабу» (кое-какие из ее платьев словно и сшиты так, как шьются эти лоскутные бабы из яркого ситчика) — и на бессловесное существо, воплощающее в танце томление тела, ломающегося, изгибающегося в своей мучительной немоте. Она лишена языка, которым могла бы выразить свое желание, лишена того, что превратило бы ее из объекта — в субъект.

Этот танец — все, что ей остается. Далеким прообразом Ларисы танцующей, безусловно, являются пляшущие крестьянки Малявина — колористика ее нарядов, конечно, оттуда. Но тут нет «смеха», нет «вихря»; все дионисийство загублено, подавлено — и прорывается лишь болезненно, в почти истерических судорогах другого танца — который она отыгрывает там, в своем уединенном, увешанном красными коврами пространстве.

Малявин же оказывается чуть ли не единственным из пантеона русских художников, что не представлен в виде репродукции в рамочке на цветастых обоях огудаловского дома. А ведь тут и портреты, и пейзажи, и городские виды, цветы, писанные маслом, и цветы засушенные, фотографии знаменитых личностей и миниатюрки с портретами родственников… Все — от Венецианова до Сомова, от Пушкина до Блока… Возвышенный мир культуры, символизирующий некое стремление, идеал, к которому в тоске прильнет в какой-то момент Лариса, распластавшись по этой стене, когда Карандышев в очередной раз будет изрекать что-то мелочное и неадекватное. Эти картины на сцене — еще и напоминание о книгах, которые так никогда и не будут прочитаны, спектаклях со знаменитыми актерами, которых теперь никогда и не увидишь, заграничных городах, где уже никогда и не побываешь! Всего этого, ясно, не было в жизни Ларисы и до того, но Карандышев убивает и саму мечту.

Однако, может, еще больше ей надо было бы сокрушаться по потере малявинских «смеха» и «вихря», которые даже не были допущены на этот алтарь чинной — культурной — благопристойности. Но о них она, похоже, ничего не знает. Ее драма — быть может, не в том, что семейство Огудаловых «не дотягивает» до так называемой «высокой» — городской — культуры, а в самой этой городской культуре, умертвляющей жизненные порывы, вводящей их в «надлежащие рамки»… Рамки — их так много на этой стене. Сидя в первых рядах партера, я уже не могу разглядеть большинства мелких изображений, но вижу — рамки. Есть рамки — есть культура…

Еще в этой Ларисе есть что-то от театра Но, от графического излома его героинь. Особенно когда она, уж думавшая бежать из дома Карандышева, появляется совсем закутанная, упакованная в бесчисленные платки. Именно в этом странном наряде она будет танцевать свой совсем уж скрытый/скрытный танец (про пение под гитару только шла речь — но танец заменил этот поворотный момент драмы, столь часто становившийся для исполнительниц роли Ларисы ключевым). Вместо ожидаемого в этом месте «излияния души» — перформанс тела, полностью опутанного огромным коконом. Когда Паратов наконец этот кокон распакует, красавицу умыкнет, платки останутся лежать на полу, и Огудалова соберет в сверточек эти опавшие пелены/пеленки как все, что осталось ей теперь от дочери.

Дочь, идя за сердцем, переживает второе рождение. В руках у матери — опустевший сверточек, в котором «еще вчера» лежал младенец. Дёрте Лиссевски, до этого игравшая Огудалову в блистательной комедийно-фарсовой манере, тут поистине трагична — в своем рассеянно-потерянном кивке на платки, когда Карандышев взывает ее к ответу: «Отвечайте мне, где ваша дочь?»

М.-Л. Штокингер (Лариса), Н. Офчаров (Паратов). Фото Р. Вернера предоставлено пресс-службой Бургтеатра

…После безумной пляски среди ковров и хлопающих мужчин с бакенбардами (вот он — вихрь!), мы видим, как новорожденная просыпается, вся в белом, чувствуя себя хозяйкой жизни. Как не похожа эта сцена на то, как ее обычно играют! Здесь — смех, уверенность в себе, более того — обретение себя в чудесной любовной игре… в игре на равных. Как мы знаем, в последнем Лариса жестоко ошибается.

Это второе рождение оказывается для нее рождением в смерть — и финальный монолог она произносит в подвенечном платье, опутанная теперь, как паутиной, — фатой. Этот монолог мог бы быть о том, отчего люди не летают. Но читает его обессиленная птица, запутавшаяся в силках.

Декабрь 2017 г.

Комментарии (0)