ГАСТРОЛИ ТБИЛИССКОГО ТЕАТРА МАРИОНЕТОК

«Бриллиант маршала де Фантье».

Автор пьесы, режиссер, художник-постановщик Резо Габриадзе

Ненароком может показаться, что воздух спектакля «Бриллиант маршала де Фантье» наэлектризован чем-то остроактуальным, геополитическим. Что б это могло значить: Европа строит карикатурные козни Грузии (крутобедрая шпионка в амазонке шепчет что-то коварное на ухо элегантному мсье)? Сочиняется план: женить грузинского князя, ставшего наследником огромнейшего в мире бриллианта, на француженке — чтоб не дать вывезти камень в Грузию и не нарушить равновесие экономических сил…

Нет, нет, это мутации сознания, так привыкшего отвечать на один из профессиональных вопросов о спектакле: «почему сегодня?» Нет здесь никакого эзопова языка, и нет вообще ничего злободневного. Ошибкой было б приписать сиюминутный смысл тому, что абсолютно вневременно (фольклорно, архетипично). Ни тени актуализации на пестром полотне! Это старая история, даже немного старомодная. И по содержанию: уж очень рыцарская. И по стилистике: с многоцветьем писаных задников, лоском шевронов, лампасов, позументов… И отрешенно мудрая (настолько, что порою даже иссякает драматизм). Редакция легендарного спектакля Тенгиза Мирзашвили по пьесе, написанной Габриадзе тридцать пять лет назад, — лубок по форме, а по сути — притча. И, в общем-то, о том, что все тщета. Всевсе — за исключеньем разве благородства.

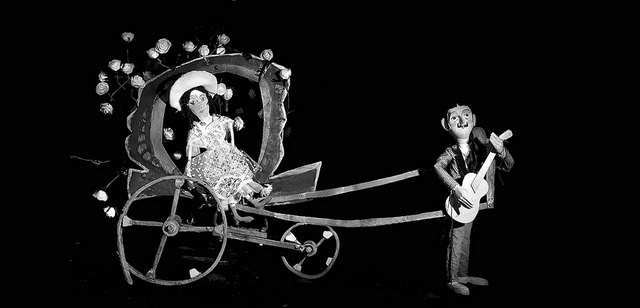

И сама история, и образ спектакля центростремительны. Протагонист — князь Вано Пантиашвили — зерцало аристократизма. И пример того, как навсегда поднять забрало перед жизнью — с бесхитростной и чуть наивной прямотой. Фигура в имперском, кумачовом, шитом золотом мундире гораздо выше прочих кукол, сочиненных Резо Габриадзе и сделанных Эмзаром Нишнианидзе, населяющих Тбилиси и Париж. И пройдохи Хэчо — не то Санчо Пансы, не то Сганареля при князе, и почтальона (даже вместе с его конем), который наматывает вокруг себя бесконечную телеграфную ленту, возвещающую о наследстве, и машиниста — даже вместе с паровозом. И французского инженера Эйфеля (с ним, впрочем, хитрость: он иллюзорно сравнивается с князем, благодаря высоченному цилиндру). По-настоящему под стать только французская маркиза да Шамборан — одна она его достойна, но о ней потом.

Такое масштабирование присуще детскому или антично наивному сознанию. Подобное можно увидеть на египетских фресках, в рисунках дошколят или на панно соцреалистов, которые тоже лубок. Значимость и «героичность» персонажа отражаются в его величине. Постановка кричит о своей балаганности и игре в веселый дадаизм.

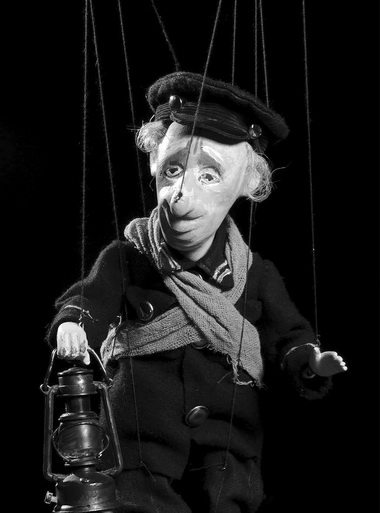

Сама оправа спектакля, запертого в итальянской коробке кукольного формата, — подчеркнуто наивная. Куклы — штоковые марионетки — управляются сверху, с колосников, движения их дискретны и резки. В этой миниатюрной модели старого театра с бархатом занавеса, пылью кулис и стыдливым безоговорочным запретом на обнажение изнанки (ни слуг просцениума, ни кукловодов быть не может, не должно) есть грусть по простодушию. Грусть по ушедшим эпохам, стилям, типам театра.

Но и конфликт спектакля можно прочитать как конфликт эпох. Неброско (на фоне острых сюжетных перипетий) элегантное сопоставление и столкновение фаз, в которых находятся государства. Во Франции развитой категориальный аппарат, во Франции серьезные вопросы, серьезные монохромные люди. Даже бриллиант не сказочен, а безусловен (за исключением, конечно, баснословной величины). Его вывозят на бархатной подставке, как в ювелирном магазине или на аукционе. Он не сокровище, а экономический резерв. Цивилизация! Холодная кровь. А в Грузии все проще, горячей, моложе и яснее: там (по слухам), когда рожает жена, муж ложится рядом и поет на три голоса, там «два занятия: тост и война». Романтика! Ну, а еще точнее — миф. И никакого вам унылого прагматизма. Появление гиганта-князя в салоне интриганов ознаменовано песней, которая слышна далеко из-за кулис (вероятно, из дальних предместий Парижа). И кожей ощутима оторопь перед нашествием туземца. Что-то похожее, должно быть, чувствовали академисты в павильоне, где выставлялись фовисты: как в клетке с дикими зверьми.

Это больше, чем разница национальных характеров, — это встреча легенды и повседневности. На Западе персонажи светского романа, а на Востоке — былинный богатырь, воин из эпоса (да не обманут вас его седеющие бакенбарды и выправка, пригодная для бала). Он действует, движется и мыслит, как герой мифа. Смотрите: в долгой «ярмарочной» сцене дерется поочередно с семью невесть откуда взявшимися босяцкими кровниками-земляками, которые наводнили Париж, прознав о бриллианте. (Впрочем, «невесть» — это для нас, несведущих, а на самом деле откуда же, как не из тбилисского фольклора.) Он укладывает поверженных аккуратной горкой. А одного — буквально — разрубает на две половинки. Варварство и балаган!

И можно ли удивляться тому, что он со сказочной же быстротой влюбляется в дышащую духами и туманами, похожую на Жанну Самари маркизу? Ту, что предстала его взору на фоне развернувшейся картины Люксембургского сада кисти Габриадзе? Да, эти две куклы таковы, что мгновенному чувству нельзя не вспыхнуть. Это две живописные манеры, это притяжение противоположностей. Так мог бы Пиросмани в Лувре остолбенеть перед Ренуаром. Не мог бы не остолбенеть.

Многофигурность, рваность линий, отважная, как площадной канатоходец… Клубок интриг, где дернут то за одну нить, то за другую, как будто не сюжет плетя, а канат перетягивая. Из все тех же фольклорных запасников спускается на парашюте-зонтике на улицы Парижа пышногрудая Ханума — как Бог из машины. Потому что назрела необходимость в сюжетной перемене. И все, кто в курсе дел, ее, словно чумы, боятся. Похожа она на древнюю обаятельную колдунью, а значит, и козни ее посущественней, чем расчетливые хитрости современных европейцев. Но и они только мишура. Потому что такому герою, как князь, по всем законам счастливым не быть — его удел — самоотречение.

Так что, если коротко, маркиза, к несчастью, уже влюблена в инженера Эйфеля («он весна моя, а вы осень»)… Финал, трагичный для героя, в широком смысле — для культуры и геополитики — логичен и счастлив. Франция получает Эйфелеву башню, так как князь жертвует возлюбленному возлюбленной бриллиант на мечту. Зрители слышат великолепную песню, Эроси Манджгаладзе, голос которого отдан князю. А Грузия избавлена от прекрасного дилетанта с развязанными руками (в лихие планы князя входило соединить наконец Черное и Каспийское моря — то есть устроить романтическую экологическую катастрофу). Герой остается блестящим лириком, а не становится тираном сверхдержавы. И, в общемто, очерчена судьба племен.

«Но какова адресность?» — мучилась я на протяжении всего действия. Сказка для взрослых? Уж больно этот жанр, простите, старомоден… Здесь что-то не то. Эта аналитическая мука и тяга смерить все привычным инструментарием длилась на протяжении всего действия, мешая чувственному наслажденью колоритом, остросюжетностью, остроумием… Мешая войти со спектаклем в резонанс. Пока не появились в финале на Монмартре импрессионисты с мольбертами, пока не выросла — безоговорочно волшебно — ажурная веревочная Эйфелева башня. Она была невидима, лежала весь спектакль на сцене, а в финале поднялась. И это было настолько красиво, что избавило от сухих вопросов.

А может, и нет. Может быть, полностью лишний аналитический зуд унялся на третий день гастролей — уже после «Рамоны» и «Осени нашей весны». Нет смысла мне здесь — особенно после только что сделанного признания в зрительском фиаско — рассуждать о спектаклях, которые уже подробно и с большой любовью разбирались в прошлых номерах «ПТЖ». Есть смысл только зафиксировать личное, сегодняшнее впечатление от соприкосновения с полумифическим и, несомненно, параллельным театральным миром, отголоски которого порой долетают, как отзвуки грузинской квинты. Очертить субъективный сюжет.

Сюжет в том, что мир Габриадзе — мир мезальянсов и невстреч сегодня — это воплощенное прошлое. Начиная с этой смелой стилизации под старый театр в миниатюре, которая — вдруг — дает нам возможность увидеть живым, реинкарнированным и одушевленным то, что кануло. Да и сама идея незлободневного спектакля — она ведь тоже в каком-то смысле уходит. А в этих спектаклях — живет.

В них во всех интонация такова, что жизнь дана как будущее прошлое. Вот в «Рамоне» — истории о любви и разлуке двух паровозов — он гудит ей через всю страну: «помоги просящему» — и тратит свою жизнь на это, пока она ждет. А она слышит и идет на риск ради тех, кто попросил. Ее лицо в оправе рыжих кудрей и при жизни было похоже на фото на могильном камне. Жизнь промелькнула, и уже неважно, где было счастье — в реальности или в мечтах (точней, неважно, что в реальности его не было). А важно, что смерть не как-нибудь, а под куполом цирка. И просящему помог. Или что башня над Францией поднялась и любимая счастлива. Или, как в «Осени нашей весны», что успел доползти, даже подстреленный, до могил дорогих людей. А счастье… оно все равно невозможно — где там? Если ты вороненок, а влюблен в женщину. Эти мезальянсы, выведенные Габриадзе на биологический уровень, знамениты, но их даже больше, чем кажется. По сути, то, что маркиза писана как будто Ренуаром, а князь как будто Пиросмани, — ведь это тоже мезальянс и знак невозможности. …А клоун, которого распилили, не может встретиться со своими ногами. Смех и слезы. Словом, все станет прошлым прескоро и все тщета, кроме доблести.

Март 2015 г.

Комментарии (0)