БЕСЕДУ С КАМОЙ ГИНКАСОМ ВЕДЕТ МАРИНА ДМИТРЕВСКАЯ

Марина Дмитревская. Кама Миронович, вы помните, каким были вы, когда заканчивали режиссуру?

Кама Гинкас. Помню. Я был очень красивый, высокий, голубоглазый, очень нравился девушкам и не брезговал ими.

М. Д. Чем отличаются ваши студенты образца 2004 года от того, какими были вы, ваш курс?

К. Г. Они не голубоглазые, не стройные, не высокие, не пользуются успехом у девушек, и поэтому мне их жалко. Они замученные мною, четырьмя годами обучения, я из них давил последний сок, не давал ни жить, ни спать, не позволял, естественно, никакой личной жизни. Но, несмотря на то, что я давал им столько заданий, они как-то успевали жить личной жизнью и даже некоторые нашли, может быть, свою судьбу. В своем коллективе. Ведь это такая жизнь, что в другом и не бываешь!

М. Д. Но вы-то тоже нашли когда-то судьбу в своем коллективе.

К. Г. И сорок лет эта судьба сопутствует мне! Ведь когда учишься режиссуре, никуда не ходишь, ничего не видишь. Может быть, есть где-то неплохие девушки, в других селениях, но ты даже не знаешь, что бывают эти другие селения, другие театральные направления, другие стили, другие цели, другие успехи. Ты знаешь только, что каждый день репетируешь, выполняешь задания, должен через два дня сделать этюд почему-то на эротическую тему, а ты так сильно устал, что какая эротика! Была бы в жизни — мог бы делать. А Мастер, который все организовывает так, чтобы никакой жизни не было, требует эротический этюд. Поэтому — все в своем коллективе. Я знаю не все, но знаю, что две национальности — американская и латышская — с присущим им демократизмом и открытостью просуществовали совместно года два и будут теперь каким-то непонятным образом существовать вместе дальше.

М. Д. Чему вы больше всего хотели их научить? Самое большое желание?

К. Г. Я учился у Товстоногова, и ничего другого я не умею и передать не мог. Может, хотел бы знать другое, но знаю только то, что мне внушил Георгий Александрович. И это меня в немалой степени сковывает, потому что я хотел бы заплывать и в другие моря, быть и негром, и китайцем, и женщиной, но я есть мужчина, Кама Гинкас, ученик Товстоногова. И, надо сказать, переломить этот хребет, который он мне вставил (школу, иначе говоря), я не смог. Сознательно старался, но не смог. И хотя люди, которые хорошо знали Товстоногова и знают меня, говорят, что мы очень непохожи, я-то очень точно знаю, что по генетическому коду школы — я его ученик. И это же я пытался передать.

Самое отвратительное, оскорбительное слово, которое произносил Товстоногов (а он был остроумен и зол), — «самодеятельность». Все делилось на «профессионально» и «непрофессионально». Искусство наше трудноуловимо. Если у пианиста пальцы не двигаются, он не может сказать: «Я так чувствую! Это Бах! Это вот тут свет. А вот тут тень… Немножко божественное, а вот тут немножко плоское…» Стоп, давай сыграй! А режиссер запросто может три месяца петь эти песни артистам. И про божественное, и про низкое, будет цитировать Сенеку и Гегеля, читать передовицы газет и показывать в Эрмитаже Босха, которого там нету, — и это будет считаться режиссурой. Вот это Товстоногов ненавидел и я ненавижу!

Что он передал мне, Гете, нам? И что я пытаюсь передать. Это — ремесло! Я нарочно говорю это слово, а не слово «профессия». Я сказал бы — рукомесло, то, что можно сделать. Дальше — талант. Без таланта не про что говорить, но и про талант говорить нечего: он не зависит от меня, человека, который взялся учить студентов. От меня зависит дать им ключи: вот этим ты открываешь эти несколько шкафов, а другим — несколько других шкафов. Научись пользоваться этими ключами, в том числе системой, мать твою так, Станиславского. Ничего другого ты передать не можешь: ни талант, ни свою оптику (передавать свою оптику — вообще преступление по отношению к ученику).

М. Д. А «делай, как я» — это не передача оптики?

К. Г. Так получается, потому что ты не знаешь других слов, а они учатся на примерах, перенимают. Или ты навязываешь. Но если это есть — я плохой педагог и не знаю, как им, не навязывая своего, передать технологию, саму школу, — прокрустово ложе, из которого я всю жизнь пытался выбиться и из которого они тоже будут пытаться вырваться. Может быть, они сейчас этого не осознают.

М. Д. Пока что они все хотят «как Кама Миронович».

К. Г. Это из уважения. И пока что они еще дети. Но свойство каждого человека хотеть разорвать пуповину. И если ты личность, рано или поздно ты отталкиваешь папу или маму и отрываешь пуповину. Я довольно рано начал и всю жизнь пытался оторвать пуповину Георгия Александровича Товстоногова. Безуспешно. Я хотел привить себе Эфроса, прививал Гротовского, Брука, Феллини, Чарли Чаплина, Пикассо, сюрреалистов, литовскую народную скульптуру, примитивы… Но пуповина как осталась, так и осталась!

М. Д. Вы ими сейчас довольны?

К. Г. В течение всех четырех лет близкие друзья, которые смотрят на меня с умилением, спрашивали: «Кто у тебя талантливый? Кого ты любишь?» И я, задаваясь этим вопросом, не знал и не знаю ответа. Каждый день они меняются местами. По актерским делам я это знал и раньше. Гениальная девочка, поступившая на актерский факультет, закончила ничем, уже на третьем курсе это был ноль. А прыщавый несуразный мальчик, который с трудом говорил два слова, на пятом, десятом году стал мужчиной, красавцем и глубоким артистом. Девушки отцветают довольно быстро, мальчики развиваются дольше — это я про актеров, но с ними проще, там большое значение имеет физиология.

Я неопытный педагог, про режиссеров я ничего такого не знаю. Но каждый день я наблюдал перемены. Тот, кто казался скучным и неинтересным, вдруг показывал замечательную работу, человек, на которого я не рассчитывал и принял случайно, оказывался самым интересным. Человек, которого я считал самым интеллектуальным и общался с ним как с коллегой, четвертый год почти ничего не показывает… Так бывает. Пример. Гета Яновская, я бы сказал — всемирно известный режиссер. На втором курсе ее собирались выгнать. Мы все были взрослые, целенаправленные, а она действительно была просто красивая женщина, и все как будто было мимо нее. А кончилось тем, что самые лучшие, интересные наши однокурсники либо вообще сошли с беговой дорожки (жизнь была чудовищно сложная), либо работали несоответственно тому таланту, который подозревался в них на курсе, а Гета сделала ряд грандиозных спектаклей, руководит одним из самых интересных театров, Гета и ее театр известны во всем мире. Как? Почему? А это еще и характер, умение держать удар.

М. Д. Вы их учили этому?

К. Г. Да как я могу их этому учить, это очень трудные вещи. Можно только от чего-то предостеречь, рассказать примеры из собственной жизни и жизни Генриетты Наумовны. Привить целеустремленность, которой в них не хватает. Вот что я с первого дня в них ненавижу — это отсутствие оголтелости! Я, а Гета за мной (не потому, что она такая, она как раз другая, но попала в мою семью) — оголтелые люди. Я иду с шорами, иду — и все. Сколько было поводов, реальных препятствий, настоящих бетонных стен, чтобы разбить голову или оступиться и пойти другой дорогой. Этого же я не сделал!

М. Д. Они другое поколение, в них нет фанатизма.

К. Г. Мы только что разговаривали с Эмисом Някрошюсом. Он жемайтиец, это не просто литовец, это особый характер.

М. Д. Жемайты — «лесные люди», упертые, все внутри…

К. Г. Они тупо целеустремленные, стучащие в одну цель. В Литве их чаще всего считают туповатыми. Но это помогает им, как зашоренным лошадям, не обращая внимания на пургу, дождь и песок, который летит в глаза, идти туда, куда они идут. И именно так уцелел Някрошюс, обстоятельства которого в Литве (я думаю, вы знаете) не так просты. В мире ему гораздо лучше, а в Ленинграде в особенности хорошо. Но когда дома у тебя не в порядке, а ты, заткнув уши, идешь — это спасает. А как иначе?

М. Д. Даже если не быть пророком, в городе, где живешь, всегда труднее.

К. Г. Когда ты реально живешь, ты не думаешь, что труднее, ты думаешь, что ты ничего не стоишь. Когда лучший друг или сосед, которых ты хорошо знаешь, говорят тебе, что ты дерьмо, — это трудно. Я не жемайтиец, не литовец, но у меня есть такая невротическая оголтелость. У них ее нет, за что я их ненавижу, потому что это значит, что они не спасутся. При возможном таланте у некоторых.

М. Д. Я тоже пытаюсь всю жизнь объяснять студентам (и студенткам!), что в катастрофических житейских передрягах, в моменты краха их спасет только творческая профессия, если она будет у них в руках, и дело. Нет, говорят, так фанатично жить не хотим. И пробуют спасаться в танцах-клубах- гулянии…

К. Г. Мои этого не говорят, может, не смеют. Но кроме того — какие клубы! Это нищие люди, нищие.

М. Д. А у них есть тяга к успеху, к комфорту?

К. Г. Комфорт — это одно, успех — другое. Это признание. Успех иногда влечет за собою комфорт, но не всегда. Потому что признание не всегда влечет за собой деньги. Слово «успех» опасное, но признание и одобрение того, что ты делаешь, необходимы. Артист в любом жанре — режиссерском, актерском, критическом, музыкантском — не может без признания, он задыхается.

М. Д. Я имею в виду: чувствуете ли вы для них опасность выбора между творчеством и деньгами?

К. Г. Не знаю. В этом смысле их никто еще не проверял. Поверка успехом происходила и на курсе: сегодня один показал работу лучше, завтра другой, они знают, что — «не всегда», а у кого-то долго — «нет», а у кого-то — «да». И я очень рад тому, что они знают: удача — это не всегда. Потом, надо разделять удачу и успех. Они еще этого не понимают, пока что для них успех — это признание у меня. Несколько месяцев назад им было этого достаточно. Чем дальше, тем это будет труднее. Жена будет говорить: «Какой ты гений!», публика будет валом валить и платить большие деньги, а чего это будет стоить — неизвестно. Деньги — это очень примитивный выбор, если кто на них покупается — у меня никаких претензий: туда и идите, туда вам и дорога.

Есть проблема выбора, я считаю, более опасная. Вот Илзе Рудзите. Вопреки моему желанию она сделала спектакль «Свадебное путешествие» в соавторстве с Э. Бояковым. Я не пошел смотреть. Запретить ей я не мог, но считал, что режиссерского соавторства не должно быть, а такого тем более. Теперь она делает спектакль в Риге, у нее переговоры с Табаковым, и ей уже предложили весной делать в Риге оперу. Это очень опасно — три спектакля при профессиональной неопытности. Я, опытный, делаю в лучшем случае два спектакля в год. Полтора! А у нее еще пока в голове только несколько интересных соображений и несколько маленьких ключиков, которые она тут же использует и окажется импотенткой. Что и происходит со многими нашими талантливыми молодыми режиссерами, получившими сразу очень много интересных предложений, от которых отказаться нельзя. Ну как Илзе сейчас отказаться от оперы, это же очень интересно! Мало того, если сейчас откажется — больше не предложат. Как можно не добиваться спектакля во МХАТе — это солидно, серьезно, важно хотя бы для биографии начинающего человека. Но нельзя это делать в течение одного года! Это кастрация! Я, не видя спектаклей, могу сказать про любого режиссера, который работает в таких темпах: это будет стерилизованный спектакль. Потому что по себе я изучал анатомию профессии и знаю: если сделаешь так, то получается вот так. И это более опасно, чем примитивный соблазн денег. Если соблазн деньгами — значит, речь идет просто о приоритетах. А вот соблазн работы, интересной работы! Как отказаться, как отказаться??? Невозможно. Но как сохранить себя при этом? Не знаю.

У других — другие проблемы. Вот Максим Кальсин, необычайно своеобразный парень, закончивший исторический факультет, человек, который хотел бы быть писателем и тайно пишет, учился у Шахназарова как кинорежиссер, имел свою книжную лавку и торговал книгами в Москве. Он всегда был далек от театра и — когда поступал — говорил, что хочет научиться работать с артистом для кинематографических целей. Но вдруг стал театральным человеком, при этом он отстает от других, в театральной действительности он — такой театральный младенец. Если все другие так или иначе имели к театру отношение, он — нет. И вот именно он едет сейчас в Магнитогорск ставить спектакль «Полковник Птица» по болгарской пьесе Х. Бойчева. Ему предстоят совсем другие сложности: в провинциальной среде, с незнакомыми артистами, в непонятном окружении, с особым зрителем этот очень индивидуальный режиссер и человек, которому правильнее, чем кому-то другому, было бы начинать в Москве или Ленинграде, — начинает там. Так сложилось. И как будет — не знаю. Максим начинал художественные поиски одни, потом другие, потом третьи, четвертые — и пока не смог удержать артистов, путался, что ставить. При этом — талантливый артист, в «Вилах» Алены Анохиной он потрясающе, трагически и одновременно очень цинично в философском смысле играет главную роль. Потрясающе! Он играл на курсе Мышкина, и очень хорошо, так, что даже Толя Смелянский, который вполне саркастический человек, или практический Табаков стали что-то прикидывать для МХАТа…

М. Д. А вообще их не преследует соблазн актерства?

К. Г. В основном — нет. Скажем, Алена Анохина, которая была успешной артисткой в Минске и уже начала работать у Дорониной (карьера!), — у нее совсем никакого к этому интереса. Может быть, что-то изменил неожиданный успех у Максима, он снимается сейчас у своих бывших коллег в кино в некоммерческих фильмах. Может быть, соблазн актерства еще есть по-прежнему, в небольшой степени, у Антона Коваленко… Вообще каждый шаг для них будет преодолением препятствий (или, как вы говорите, соблазнов). Я не говорю про творческие препятствия (это самое вкусное, самое большое удовольствие — преодоление художественных препятствий: как из этой глыбы сделать скульптуру?). А все остальные — организационные, психологические, жизненные, повседневные, финансовые, судьба, которая поворачивается к тебе голой ж…, время, деньги, успех — это все, конечно, будут большие препятствия. Как они все это выдержат? Я не знаю. В наше время были социально-политические препятствия, но это было так естественно, на них никто не жаловался. Было естественно: если ты честен — значит, ты не с ними, не с государством. В этом смысле у нас с Гетой не было соблазнов. Мы очень узкие люди, поэтому все препятствия, про которые мы с вами говорим, — я их, по сути, не знаю. Мы не собирались делать карьеру. Никакую. Наш успех заключался в том, чтобы этот спектакль (или хотя бы место в спектакле) получился так, как хотелось. Поэтому я даже не говорю со студентами о том, о чем говорю с вами. Я ничего про это не знаю и даже не знаю, как защищаться. Я-то уверен, что все заложено в человеке. Мандельштаму говорили: «Напиши про Сталина хороший стишок — и все будет в порядке». Он очень старался написать хороший стишок и в результате написал то, что написал, и его окончательно посадили и загубили. Я знаю это и на более скромном примере, по себе и Гете. В Красноярске был период, правда очень короткий, когда друзья нас уламывали, а начальство просто велело: «Что вы все время ставите „Гамлетов“, Фаренгейтов, „Сотворивших чудо“ и „Плутни Скапена“! Почему вы не поставите „Судьбу барабанщика“?» Театр же был имени Ленинского Комсомола! Мы сопротивлялись, отказывались, но однажды решили хотя бы прочесть. И потряслись! Потрясающее произведение — советское «Над пропастью во ржи», про одиночество мальчика в наших советских обстоятельствах. Чудовищное одиночество! И мы поставили этот спектакль. Тут-то нас и выгнали.

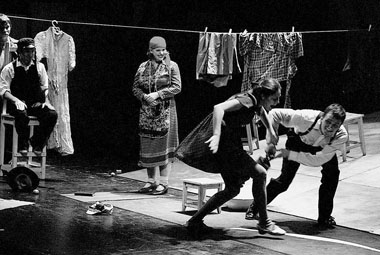

На самом деле у меня беспокойство одно: в какой степени я их вооружил профессионально. Поэтому первый спектакль был коллективный, я взял этюды третьего курса, доделал, и мы выпустили «Сны изгнания». Это был путь превращения студенческих работ в спектакль профессиональных артистов. И сейчас Гета, которая репетировала спектакль на «Балтийском доме», сказала мне, что все же это распадается на отдельные кусочки, этюды. Раньше это держала режиссерская интенция, теперь конструкция распалась.

М. Д. Да, спектакль прошел кусочками…

К. Г. Ну вот, значит, Гета была права… Потом ребята делали музыкальные спектаклики, репетируя, скажем, с детским хором. Спектакль по песне. Двое сделали оперу с профессиональными певцами и оркестром. Это делали Рузанна Мовсесян и Максим. И Рузанна — крепкая, четкая, которая казалась мне более подготовленной к тому, чтобы не сломаться на профессиональной сцене, — была приглашена в МТЮЗ ставить спектакль «Необычайные приключения Т. С. и Г. Ф. по Марку Твену». Это оказалось проблемой. После трех месяцев репетиций Гета, которая репетировала свой собственный спектакль, была вынуждена взять дело в свои руки. А делать чужой спектакль (что-то заложено, декорации решены, музыка заказана и так далее) очень сложно. И я почти возненавидел в тот момент свою студентку, которая подвела меня со страшной силой! Оказалось слишком много самоуверенности, она полагалась не на то, что в профессии решает все, а на хорошую атмосферу, отношения, милоту… Вот все вместе будем сочинять… Ничего из этого не вышло!

Сейчас девочка, которую я очень ценю и которая показала ряд настоящих, серьезных, сильных работ, Алена Анохина, делает «Идею господина Дома» в том же МТЮЗе. Пьеса трудная, но, кажется, ей близка, потому что она с замечательным чувством юмора, эксцентрична, потому что она женщина и хорошо понимает про женские дела. Я очень надеюсь, но что будет, что выйдет?

С волнением думаю об Ире Керученко, показавшей очень хорошую работу «Фантомные боли». Она очень нервная и гораздо менее контактна, чем все остальные, а режиссеру легче, когда он контактен.

М. Д. Мы прекрасно с ней поговорили…

К. Г. Это с вами. А вообще она боится выходить во внешний мир, а так не бывает. Беспокоюсь за Антона Коваленко, потому что он индивидуален. Но бывает индивидуальность широкая, а бывает узкая, за пределами которой трудно работать. Если пьеса, артист не совпадут с тем, чего он хочет и может, могут образоваться очень большие проблемы.

Беспокойство одно. Дал ли я им профессию, чтобы ставить спектакль на профессиональной сцене, в неинкубаторских обстоятельствах, с актерами хорошими или плохими, с людьми, которым на них плевать или которые их любят. Как они это сделают? Удастся ли? И как они смогут выдержать, если окажется, что все гениальное, что они сделали, никем не понято и воспринято как бред? Вот о чем я думаю. Я о себе так никогда не думал, я шагал себе, знал, куда иду, мне вообще ничего не было страшно. Может, это было чудовищное самомнение, но у меня не было сомнений. А это же дети, они же не знают, что здесь надо правой ногой ступать, а не левой. Что сунешь палец — током ударит. Пока не сунет — не поймет. Но ты же папа!

Октябрь 2004 г.

Комментарии (0)