А.Пушкин. «Пир во время чумы». Театр «Потудань».

Режиссер Руслан Кудашов,

художники Алевтина Торик и Андрей Запорожский

На «Чуму» в Балтдоме установился прочный и, кажется, долговременный аншлаг. Причем свои, халявные — только на стульях по стеночке и на полу. Зал раскупается настоящими, по билетам, зрителями. Откуда они берутся, почему запасаются кинокамерами, чтобы тайком отснять увиденное, вероятно, не первый раз, хлопают и не отпускают артистов по окончании — не понимаю. Ведь правы считающие себя профессионалами и прибывающие в зал для того, чтобы убедиться в собственном профессионализме, правы: и поют как-то не вокально, и танцуют не балетно, и слова не все слышно, да и Пушкин какой-то облегченный. Только от этого действо не перестает быть завораживающе притягательным. И лишь разобрав механизм спектакля на составляющие (а это, кажется, весь диапазон выразительных средств — цвет, свет, пластика, ритм, музыка, текст, маски, куклы, живые актеры, наконец), суть этой притягательности понимаешь яснее.

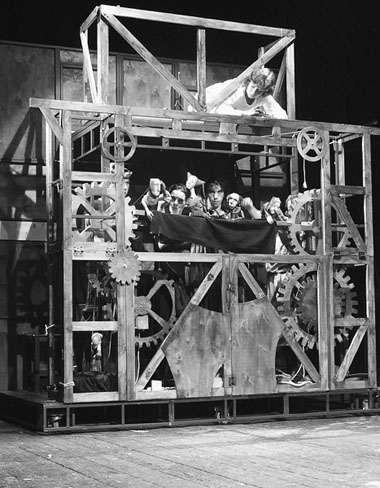

Из тьмы и дыма возникают шесть фигур, впряженных в громоздкий воз с театральным скарбом. Их нелегкий путь прервет (а позднее остановит ход времени, истории, жизни) некий знак — белое перо, упавшее с небес. Комедианты соберут декорацию для представления — огромный часовой механизм. Разбудят товарку, проспавшую монтировку. Она, заглаживая вину, сходу начнет фиглярствовать, смешить забавным танцем своих друзей. Прилепит к лицу уморительную маску — белый череп и вдруг, словно сорвавшись с тормозов, примется крушить все и вся, пока не окажется упрятанной товарищами подальше от зрительских глаз, в нутро часов, куда скроются и они сами, чтобы начать представление. Кукольные фигурки — Священник, Мери, Молодой человек в шутовском колпаке, Матильда, Вальсингам и Смерть — смешной скелет со связкой песочных часов — покажутся в окошках на циферблате. А затем выйдут на авансцену актеры, облачившиеся в костюмы и маски тех же персонажей, чтобы разыграть историю о чудесной любви Вальсингама и Матильды и счастливой свадьбе в конце.

Старую формулу «театр в театре» режиссер использует вовсе не для того, чтобы показать, как бродячие актеры в куклах разыгрывают предысторию, а затем и сам «Пир во время чумы». Находящиеся на сцене исполнители претерпевают постоянные метаморфозы, являя собой то средневековых комедиантов, то фигуры с живописных полотен Возрождения, то их кукольные дубли внутри гигантских часов. Переходы из одного плана в другой собственно и формируют сюжет спектакля.

Вальсингам и Матильда — перед благословляющим их Священником. Режиссер длит пасторальную мизансцену с налетом сегодняшней иронии: возлюбленные замирают в проеме золоченого багета, к которому пристраиваются, словно пытаясь попасть в кадр, все остальные. В зале и на самом деле блики фотовспышек. Но появится снова вертлявая Смерть, чтобы украсть с лица невесты маску босховской красавицы. Тут-то и начнется пушкинский сюжет: начнется пир, столь непонятный и неуместный, что белое перышко, до сей поры не покидавшее героев, сгинет меж колес и шестеренок. Стрелка замрет, и в бездвижный часовой механизм вобьют полотно стола, за которым рассядутся кукольные герои. Правит этим безвременьем уже не смешная — страшная Чума. Правит безраздельно. Она с легкостью, обманом или силой прячет маски-лица героев под одинаковые личины, какие выглядывают из капюшонов на гравюрах Питера Брейгеля о семи смертных грехах. Она заставляет их стать куклами и дирижирует гимном, текст которого сама вкладывает в руки Вальсингаму. Гимн звучит, слово в слово, но, разумеется, не как вызов стихии смерти, брошенный равной ей личностью. Вальсингам слаб и безволен, его сила и воля утеряны вместе с любимой. Точнее, отданы ей, и это решается самым буквальным образом. Утратившая маску, а значит, невидимая для остальных героев, бесплотная Матильда осталась в их мире, чтобы защитить, уберечь, спасти, предостеречь. Ее облаченная в легкое, конечно же, белое платье фигурка безмолвно присутствует всюду, где нужно противостоять юркой тени Чумы.

Выдвигая на первый план борьбу двух аллегорических фигур — белой и черной, жизни и смерти, — режиссер сводит суть происходящего к строкам «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах!», но не идет против Пушкина, ибо и у него герои находятся в пограничье между жизнью и смертью, а переводит классика на собственный театральный язык, чтобы говорить на те же темы, вечные и очень близкие каждому живущему в современном мире тотальной чумы.

По-настоящему, без скидок, страшен эпизод, когда Чума не досчитывается за кукольным столом Священника и устраивает поиск-зачистку, экипировавшись военной каской и армейским фонарем. Зрители беспомощно прикрываются от прямого, слепящего глаза луча и видят в черноте сцены лишь дерганый силуэт и белую маску черепа. Проверив оцепеневший зал, Чума разворачивается к циферблату с зияющими пустотой окнами. Лихой трюк, когда, нырнув по пояс в один проем и болтая ножками, она являет свою маску и руку с фонарем в проеме противоположном, бесконечно «удлиняясь», никого не смешит: слишком знакомо, слишком понятно — слишком точно.

Кудашов действительно позволил себе некоторые вольности по отношению к каноническому Пушкину, оставляющему Вальсингама, единственного из всех героев «Маленьких трагедий», в живых. Заключительная ремарка «Пира…» «остается, погруженный в глубокую задумчивость» подменена здесь на финал «Каменного гостя»: «проваливаются» (к слову сказать, через спектакль проходит целый ряд образов из других «Маленьких трагедий»). Подмена эта не неожиданна, подготовлена тем, что центральный у Пушкина антагонизм Вальсингам—Священник низведен у Кудашова до перипетии внутри сюжета. Его герой не задумывается среди продолжающегося разгула — он решается: запускает тяжелые шестеренки часов, удерживавшие стол, и исчезает в преисподней вместе с Чумой. Подобная трактовка, должно быть, возмутит пушкинистов, как и обе центральные фигуры, придуманные автором спектакля, но ведь и бессмертной рукой слово «Чума» выводилось как имя собственное, с большой буквы.

Фантазия постановщика разрушает не только каноны, но и штампы, созданные предыдущими сценическими и киноверсиями, наделяя героев новым смыслом. Мери — не дитя с ангельской внешностью, а горбатая старуха- шарманщица. Молодой человек — не брутальный красавец, а инфантильный паяц в шутовском колпаке.

Но не новизна версий в решении действующих лиц и сюжета в целом приковывает внимание зрителей. И не красочная и, как сейчас принято говорить, стильная сценография и костюмы. Не удивительная световая партитура Дениса Солнцева. Не музыка, точно подобранная Владимиром Бычковским и написанная Алексеем Шишовым. Не все эти составляющие вместе и по отдельности.

Здесь пришла пора отметить парадоксальную особенность нового спектакля Р. Кудашова. Многое в постановке и впрямь далеко от совершенства. Пластика (балетмейстер Ирина Ляховская) представляет собой набор выразительных, но расхожих и уже заезженных движений. Маски не позволяют как следует донести звук. Само слово, возникающее через двадцать минут после начала действия, не подготовлено, взрывает уже сложившуюся к этому моменту сценическую атмосферу. Осветительная аппаратура всякий раз выдает накладки. Но! В контексте спектакля примитивная, построенная на повторах пластика — оправдана. Невнятность текста объяснима тем, что он играет далеко не главную роль в происходящих событиях. Внезапность появления слова рифмуется с остановкой времени в разыгрываемом сюжете. Наконец, сбой света всегда воспринимается зрителем как запрограммированный.

Но и не это волшебное и забавное свойство заставляет не отпускать от себя спектакль, а исполнители. Не все актерские работы и не во всем равнозначны. Если Денис Пьянов удивительно точно попадает в ритм, заданный маской и костюмом Вальсингама, Александра Ионова виртуозно передает всепроникающую природу Чумы, Анна Сомкина ведет Дух Матильды по границе между иронией и страхом (ну-ка, сыграй ангела без сусальности и вранья), то Ирине Кривченок — Луизе порой мешает бьющий через край темперамент, а Максиму Гудкову — Священнику, как ни странно, пафосность. Вместе все они создают единое, гармоничное целое, где у каждого собственная партия, и независимо от того, насколько удачно она ведется, каждый уверенно выполняет очень сложную задачу, без которой этого спектакля не было бы, — в пределах одного образа существует в трех планах: кукла, маска, живьем. Режиссер делает принципом существования не только для Вальсингама, но и для всех героев фразу «Матильды чистый дух тебя зовет» и на этом замешивает весь сюжет. Текст персонажей дробится: ключевые — самые искренние — реплики герои произносят от самих себя, оставив в стороне кукол и сняв маску. Каждое из этих откровений так или иначе прерывает Чума.

Луиза-кукла издевается над Мери за столом. «Ненавижу!» — кричит красотка в белой фарфоровой маске и теряет сознание. Вместо пушкинского негра, везущего телегу с мертвецами, по сцене прокатывает детскую коляску Чума. Луиза приходит в себя, стягивает с побелевшего от ужаса лица маску и лишь тогда произносит: «Ужасный демон приснился мне». Мери затягивает свою песню, ей всячески мешает Чума, но Матильда, стоящая высоко над ними, начинает вести соло, не давая хриплому голосу шарманщицы сбиться. Маска постепенно сползает с лица, и текст «Ты, кого я так любила» поется молодой плачущей девушкой в старушечьем одеянии.

Именно этот ход и завораживает в спектакле. Зритель оказывается абсолютно выбит из состояния эмоциональной уверенности, поскольку подобные перевоплощения происходят с каждым из персонажей. Происходят неожиданно и непредсказуемо. Но разве пушкинские герои предсказуемы?

Ноябрь 2004 г.

Комментарии (0)