«Читатель чувствует себя в нестерпимой атмосфере грязного и мрачного подполья. Его обступает какая-то затхлая жизнь, где на каждом шагу имеют место явления, присущие острогу или дому терпимости. Под конец несказанно гадко становится на душе».

Это не мой текст и совсем не про Новую драму. Хотя, если честно, идеально выражает ее общий алгоритм.

Это из «Русского мира» 1875 года, рецензия на «Подростка» Достоевского. Боже, как хороши, как свежи были розы отечественной словесности позапрошлого века! Интересно, как отреагировал бы «Русский мир» на нашего ПОДРОСТКА — Новую драму? Острог и дом терпимости показались бы образцами нравственной добродетели и языковой чистоты…

А ведь век назад Новая драма выглядела вполне благочинно. При всей непредсказуемости поступков, дурной репутации, провалах на сценах императорских театров и т. п. У нее, без сомнения, было женское лицо — она с вызовом танцевала тарантеллу перед мужем, сбегала из дома, стрелялась из револьвера, объявляла себя то подстреленной чайкой, то провинциальной актрисой, а то и Мировой душой, в крайнем случае — «группой лиц без центра», она продавала имение, уезжала на погибель в Париж… И еще она считала, что «у человека обязательно должна быть вера, а иначе все трын-трава…».

Не то — сегодня. Женщинам ни на что рассчитывать не приходится. Сегодня у Новой драмы — не женское лицо, прямо как у войны, это замечено разнообразно и неоднократно. При этом и не мужское, как показалось Наталье Скороход, честно прочитавшей пьесы, но не видевшей спектаклей. То есть посмотревшей фестиваль Новая драма с закрытыми глазами. Я согласна: с закрытыми глазами так может показаться — действительно, почти ни одного женского имени на афише, на сцене же женщину используют как «органо-минеральный субстрат» (цитирую «Культурный слой») сексуально-прикладного назначения. Я же, напротив, пьес до фестиваля не читала, зато смотрела спектакли из вечера в вечер. Изучала этот театр на ощупь. Должна разочаровать Н. Скороход: с мужским началом там тоже явная напряженность. Лицо Новой драмы расплывается, разбивается на множество осколков, бликует, его вообще определить очень трудно. «Смесь не поддающихся определению частиц», не образующая покуда культурного слоя, а носящаяся хаотично в воздухе. То изпод золотой маски Новой драмы выглядывает лицо трансвестита. То это какой-то «вынужденный отчаянный гомосексуалист» (так в программе фестиваля обозначена проблематика «Клаустрофобии»). Не драма, а «кукольный дом». При этом я ни на что решительно не намекаю. Во главе течения стоят очень мужественного вида люди, на тусовке по случаю банкета драматурги вообще выскочили в фойе театра Ленсовета в матросских бушлатах, с красными флагами в руках, как бы брутальные и кровавые…

Я про другое: мужского гена, какой-то важной хромосомы не хватает в большинстве пьес и спектаклей… Нет режиссуры как мужского начала. Нет драматургического мастерства как начала тоже бесспорно мужского по преимуществу. Способного сотворить театральный мир, новую землю и нового человека.

Новая драма хочет быть культурной и респектабельной. Ей это даже удается: утренний кофе с драматургами (это тебе не обкуренная тусовка в подворотне), специально изданный CD с текстами пьес, стильно оформленный буклет (о качестве его текстов — чуть позже).

В то же время ее почему-то неотвратимо тянет на панель, на дно, в подворотню, в картонные коробки и тюремные камеры, в общем, к экстриму, будто в телепередаче «Фактор страха», будто только там еще и теплится человеческая жизнь. Разумеется, при подстраховке сторон-учредителей, прежде всего, видимо, Сбербанка России.

У Новой драмы, словно у жены нового русского, есть пластиковая банковская карта с Золотой маской и роскошный французский коньяк в качестве рекламы в буклете. В то же время в текстах ее наблюдается такой лингвистический «слив», что впору захлебнуться… Ей не определиться с имиджем: она мечется между жаждой буржуазной успешности и уличного скандала, подростковым прыщавым стриптизом в ничем не повинных туалетах Академического театра им. Ленсовета и желанием серьезно формировать новую театральную действительность.

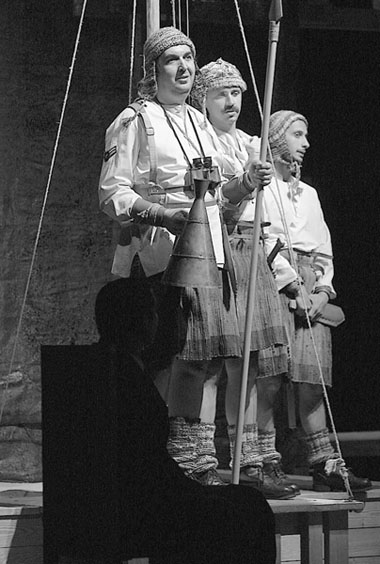

«Потрясенная Татьяна». Сцена из спектакля. Центр современной драматургии п/р А. Казанцева и М. Рощина. Фото В. Луповского

Правы те, кто видит тинейджерское лицо Новой драмы. Но только добавим, это очень испорченные тинейджеры. Не хотела бы я встретиться с такими в ночном переулке. Мало бы не показалось.

В общем, фестиваль молодой и покуда без четко выраженного лица, возраста, половой принадлежности. Все, будем верить, впереди — слава, харизма, толпа, которая повезет триумфаторов на своей огненной колеснице.

…На этом фестивале толпы особенной не наблюдалось, все больше профессионально-театральная публика, узок, как говорится, круг этих революционеров… Не могу ручаться за всего разборчивого петербурского зрителя, чьей реакции ждали устроители… Хотя пыталась фиксировать и его отклики. Вот, например, гениальная блиц-рецензия на фестиваль: однажды зрительница демонстративно покинула один из спектаклей, когда сцена захлебывалась в ненормативной лексике и нешуточных проявлениях «отчаянного вынужденного гомосексуализма». И сказала в сердцах громко на весь зал: «Просили выключить мобильники… просили уважать артистов. А кто нас будет уважать?» Привыкнув на фестивале к провокациям и подсадным, я было подумала, что и она подсадная, но нет, это был глас народа. Ей-богу, в ее голосе звучала неподдельная обида. Мне, признаться, тоже очень часто хотелось «выключить» мобильник Новой драмы. Не слышать текст. Смотреть только на игру как на некий театральный «сурдоперевод». И не потому, что мат не принят в городе трех революций, культурной столице России. Очень даже принят. Я и сама не всегда могу выразить без него всю гамму человеческих чувств. Но — не с такой частотностью! Мат не роскошь, а средство передвижения. В Новой же драме он предстает как главное национальное достояние.

В записных книжках Фазиля Искандера прочитала: «Россия в анархии. Последняя надежда, что русский язык победит русскую анархию». Судя по фестивалю Новая драма, русская анархия непобедима, а русский язык — вполне победим. На территории Новой драмы побежден с разгромным счетом. Не нужно никакой лингвистической экспертизы, чтобы осознать: «великий и срамной» отобрал у «великого и могучего» примерно 90% территории. И чего добились? За что боролись?

И дело даже не в частотности. В той же «Большой жрачке» его столько, что текст на глазах самовырождается, превращаясь в пародию на самого себя. Но что нового- то? В чем состоит открытие наших магнитофонщиков, бойцов невидимого фронта, апологетов промышленного шпионажа, хитроумных Штирлицев в тылу врага? Они доводят лексику до абсурда, и она увязает в собственных нечистотах, пробуксовывает, наступает предел психического слуха, восприимчивости… Звучит, как заезженная пластинка.

Зритель, читавший Веничку Ерофеева или Юза Алешковского, останется в недоумении: и это обещанное новое русское слово?

Новодрамцы вроде бы действуют в аккурат по Жаку Дерриде: «Жизнь как текст! Ничего кроме текста!» Они пришли дать нам волю, разрушив старый мир… Но тот же Деррида учил, что основная мишень деконструкции — тайная догматика, скрытая в застывших языковых клише. А что же наши революционеры? Они и сами тайные и явные приверженцы догматов, и ненормативная их лексика — железобетонная догма, застывшая в языковых клише их пьес, — пожелезобетонней будет, чем все призраки социалистического и несоциалистического реализма вместе взятые.

Вот, собственно, заветные три карты, которые они разыгрывают: «Материал содержит ненормативную лексику, секс и насилие» — сходу предупреждают в «Большой жрачке». И это — все? Очень испугали. Не густо. И не креативно как-то даже.

Нет, была еще одна карта в колоде: война. Был приличный спектакль Казанского ТЮЗа «Дембельский поезд», где мальчик в инвалидном кресле ездит по сцене в ночных кошмарах, будто атакует кого-то на танке, а потом пишет маме письмо, чертит костылем в воздухе… Один из героев «Потрясенной Татьяны» в самом начале спектакля вышел на авансцену и сказал: «В стране война». Хорошо сказал, просто. Убедительно, без пафоса. Но на этом надо было немедленно давать занавес, потому что дальше под видом театра абсурда пошел бред, сыгранный в крайне агрессивно-эстрадной манере, похожий на репетиции в красном уголке провинциального ЖЭКа, что вряд ли имеет отношение к технике Театра. doc…

В результате лично мне ужасно хотелось стать глухонемой девочкой Яей из «Страны глухих» и не слышать тексты. Говоря языком фильма В. Тодоровского, мне не хотелось быть «их ушами». Чтобы их выслушать от начала до конца, надо было иметь действительно «мертвые уши», не реагирующие на заезженность их пластинки. Хотелось сказать отдельное человеческое спасибо тем авторам, которые не побоялись пользоваться нормативной лексикой. Это были как бы кислородные подушки, посланные в загазованную шахту. Нет смысла описывать «Кислород», как и Гришковца, — они давно уже «наше все». Но хотелось сказать отдельное спасибо Климу, он со своей русской речью был похож на прекраснодушного городского сумасшедшего, который разговаривает сам с собой (через Достоевского) и улыбается прохожим… А также Даниле Привалову, Александру Архипову, латышке Инге Абеле, Михаилу Угарову не как вождю, но как автору чудесной пьесы «Облом-оff» — их язык возвращал попавших в ОСАДУ Новой драмы зрителей к человеческой речи как к простодушной норме бытия. Особое спасибо — спектаклю из Ирана «Три домика»: он был сыгран на персидском, как можно догадаться, языке и вообще-то не требовал наушников. Зачем перевод, когда замечательная актриса выходит в центр сцены, закрывает лицо платком и поет что-то сильное, страстное, поет смело и красиво. Можно заглянуть в текст: «Помоги мне, земля, нет моей матери, ты стань моей матерью…» Какое чудо — и без всяких посыланий к такой-то матери по адресу. Как просто. Как старо, как современно…

Хорошо, с новым языком в новой драме покуда не сложилось. Что с героем? Он тоже как-то слабо мерцает, ускользает, не поддается определению. Вот и в фестивальном буклете авторы сокрушаются: «Современный человек мучительно поддается пониманию. Окруженный суррогатами, распятый на кресте сексуальных инстинктов, привыкший жить в клиповой манере, он по своей воле ускользает от самой жизни…» Мне все-таки кажется, человек ускользает от жизни не по своей доброй воле, а по воле драматургов, которые распяли его на кресте вышеуказанных инстинктов. А вообще-то, как хорошо сказано в том же «Облом-off»: «Вот спроси у него — что такое человек? Так он тебе и наговорит чепухи, уши заткнешь. Не поверишь, что это и есть человек. Не узнаешь его». Лучше о Новой драме не скажешь, чем сказано ее собственными вождями.

Заладили, как попугаи: человек — гондон, человек — г…о… неважно, зэк он, риэлтор, нелегал, киллер или тв-продюсер. За 15 минут славы готовый срать паштетом. Кончающий под музыку. Или вообще не кончающий из чувства исторической вины перед еврейским народом… Действительно, не поверишь, что это и есть человек. Герой новой драмы. В общем, богатыри — не вы!

В «Осаде» современный человек то и дело приделывает себе крылья. Пытается взлететь — бесполезно, смешно подпрыгивает в воздухе, но — пытается! Хотя бы на фоне игрушечного моря и игрушечной Эллады! Полет ему явно не задается, но за попытку — спасибо!

Это я к тому, что Новая драма как Театр гораздо талантливей, чем их Жизнь в плену текста, пусть меня простят и не проткнут революционными штыками вожди текстового экстремизма.

Было на фестивале нечто сильнее текстов — театральные тексты, которые иногда, подобно крыльям «Осады», помогали спектаклям взлететь. Новая драма, раздраженно отрицающая режиссуру (так трудный подросток отрицает родителей), имела смысл там, где эта самая режиссура могла говорить. Потому что в театре все равно режиссер — отец, все остальные при нем жены и дети. Хоть убейтесь!

Для меня событием на этом фестивале стал спектакль «Остановка: призраки». Мне кажется, если бы я прочитала сначала пьесу, я бы не дошла до финала. Какая-то абракадабра, неоформленный подростковый бред, и опять — двадцать пять: расчлененка, фаллосы, онанизм, оргазм, наркотики, кровь, встреча по интернету, принцесса с планеты Таллула, секс по е-мейлу, в общем, стандартный джентльменский набор, всеобщая и поголовная, как перепись населения, палата номер шесть… С распятыми на крестах своих пресловутых сексуальных инстинктов… Сколько можно?! Спектакль, поставленный в Центре драматургии и режиссуры п/р Казанцева и Рощина режиссером Игорем Селиным, блистательная и, на мой вкус, безоговорочная победа театра. Причем без всякого насилия над текстом: пьеса прочитана более чем бережно. Не купирована, даже паузы и ремарки артист Дмитрий Бозин отрабатывает с подчеркнутоироничной, но при этом нежной учтивостью. Новая драма в принципе не умеет молчать — но как хорошо иногда молчат в этом спектакле! Он блестящий и воздушный, веселый и азартный, печальный и колкий, это неведомый мне театральный язык с жуткой смесью абсурда, лирики, чернухи, перекличек с Чеховым, клоунады… Он очень технологичен и похож на летающую тарелку, эдакий серебристый НЛО. При этом я решительно не согласна с диким анонсом в фестивальном буклете: «Секс и насилие, изысканная жестокость и неутолимая потребность в ней — вот главные темы спектакля». Надо быть уж совсем невменяемым и очень зацикленным человеком, чтобы такое вычитать. Главная тема спектакля — как раз блистательное, остроумное и артистичное преодоление всего этого бреда, тоска человека по человеку, нелепые, смешные, пронзительно-человеческие шаги людей друг к другу. Сквозь сотни световых лет и периодов. Пусть даже все эти люди выглядят как «маньяки на острие атаки» и величают себя Великими инквизиторами. Все это в результате неважно. Слепые, сумасшедшие, все под ними плывет, все смертельноненадежно и абсурдно-относительно… Но их «человеческое, слишком человеческое» иногда прорывается сквозь весь этот изящно-остраненно сыгранный бред. «Простите, я ищу свою жену! — За это не надо просить прощения!» Старик говорит: «Чувствуется дыхание Божье за спиной». Так вот, за спиной этого спектакля, населенного наркоманами и маньяками, убийцами и принцессами, то и дело взлетающими в воздух, в небытие, в самом деле чувствуется Божье дыхание. Я не знаю, как режиссер и артисты этого добились. Пусть это останется их тайной.

Этот спектакль несется, как беззаконная комета в пространстве, и все его путешествие между явью и сном, жизнью и смертью, кажется, затеяно для того, чтобы Старик встретил слепую жену и она так замечательно слепо-зорко-заплаканно посмотрела крупным планом в зал! И чтобы принцесса перестала придуриваться и положила голову мужчине на плечо. А мужчина, поскольку ниже ее ростом, привстал на цыпочки, чтобы ей удобнее было держать голову. Абсолютно чаплинская мизансцена и ситуация. Я же говорю: победа театра над текстом. Текст рассыпался к финалу в виде листов бумаги по сцене. Как черновик или подстрочник той Новой (но так же и очень старой) драмы, где люди теряют и находят друг друга, нелепо ковыляют навстречу даже и без всякой надежды на успех…

«Давай послушаем поцарапанную музыку», — говорит один из героев «Призраков»… Вот, собственно, подлинный алгоритм новой драмы! Вот дупло, где мог бы лежать золотой ключик от ее души! А совсем не на «поле чудес в стране дураков» ненормативной лексики. Поцарапанная музыка человеческой речи — поцарапанная неоднократно и жестоко, но — МУЗЫКА, потому что за всеми ссадинами и царапинами изломаного языка слышится человеческое дыхание… Которое не стесняется осознать себя и намекнуть на свое присутствие в человеке…

Вот пишу эту статью, а мой компьютер выдает мне нечаянное послание, китайскую Tantra totem, ключи от счастья. Там еще трогательная приписка: «прочти и перешли другому». Читаю: «Люби глубоко и страстно. Возможно, твое сердце будет разбито. Но это единственный путь испытать жизнь полностью». Мне хочется переслать этот тотем в адрес Новой драмы. Она боится любить человека глубоко и страстно, она предпочитает не разбивать свое сердце и не испытывать свою жизнь полностью. Только понарошку. В провокациях. Ни к чему не обязывающих. В манипуляцих. В претензиях на док и вербатим, но только не дай Бог кому из случайных зрителей непосредственно вмешаться в ход действия и задать свои вопросы! Новая драма в «Большой жрачке» предупреждает: в диалог со мной вступать не надо, а в «Войне молдаван…» бедная героиня просто растерялась, когда ей откликнулся не тот человек из зала, с кем было договорено…

При этом стоит честно признать: мы увидели на фестивале замечательных артистов. Андрей Смоляков — суперартист, но, наверное, его лучше видеть в булгаковском «Беге», чем в «Свадебном путешествии». Лично я, при всей своей душевной отзывчивости, не в состоянии сочувствовать герою, не способному достичь оргазма по причине исторической вины немецкого народа перед евреями. Молодые артисты, участвующие в «Войне молдаван…», играют сверхорганично, их вряд ли могли бы переиграть даже кошки или собаки, они замечательно изображают современное московское нелегальное «дно», будто, подобно артистам МХТ, специально были туда откомандированы. Наблюдаешь за этим людским ульем — будто смотришь неореалистический фильм. И артисты «Большой жрачки» играют суперэнергично, энергия хлещет в зал, бьет как из брандспойта, понимаешь — да, круто ты попал на ТВ! Но как круто попал, так же круто хочется и улетучиться. У меня почему-то не было сильного желания участвовать в их манипуляциях залом…

Еще лучше играют актеры в «Коляда-театре», просто потрясающе играют в «Клаустрофобии». Глаз не оторвать, как играют! С одной стороны — как бы документально, кажется: может, правда это не артисты, а зэков из тюрьмы выпустили на время? Под расписку и поручительство Н. Коляды? С другой стороны, они играют метафорично: ритуальные жесты, язык и пластика глухонемых, такой сурдоперевод, дикие половецкие пляски, прекрасно-убогие, смешные и жестокие «провинциальные танцы», — они протанцовывают под попсу «Ласковая моя, нежная…» свои сексуально-агрессивные грезы, свое отчаяние, свою пустоту, муть… Язык ритуально-магических жестов режиссер Коляда использовал в «Уйди-уйди», в «Ромео и Джульетте», это фирменный знак его режиссуры. Но, увы, на этот раз, при всем уважении к его театру и даже восхищении им, его энергией и фантазией, этот язык не срабатывал. Вернее, только он и срабатывал, потому что все, что происходило дальше (вымазывание сокамерников сгущенкой с целью более сладкого траханья — на крупных планах), вынести было тяжеловато. Крошечные эпизоды ночных молитв в темноте «Мама-мама-мама…» спектакль не спасали, к катарсису почему-то не подключали. К любимой своей сгущенке впервые в жизни я испытала рвотное чувство. И теперь долго не смогу к ней прикоснуться… Видимо, как и к паштету — после «Большой жрачки» он ассоциируется исключительно с фекалиями. Если этого добивались авторы — поздравляю, они добились. Хочется уточнить: это и была цель искусства? Так я все равно верю, что человек звучит гордо, каким паштетом ты его ни вымажь и как ты его ни сервируй… Он все равно, как говорил голубчик Илья Ильич, целое, а не одна шестнадцатая, не четвертушка, не восьмушка…

Доктор в «Обломове» советовал: «А сейчас попробуйте сказать то, что находится в самой середке вашего существа». Об этом же хотелось бы просить авторов Новой драмы. Ну не может быть, чтобы в середке их существа находились исключительно «водка, ебля, телевизор». Просто не может такого быть.

P. S. В «Мертвых ушах» классики-динозавры — Чехов, Толстой, Пушкин, Гоголь — заваливаются в дом к пожилой женщине. И она, узнав их, приютила, накормила, спать положила. Интересно, есть ли в будущем шанс у авторов Новой драмы, если очередной авангард снесет их с лица земли и погонит прочь от театров, есть ли у них шанс, что их приголубит чья-то простая душа? Не оставит ночевать на улице? Вот в чем вопрос.

Октябрь 2004 г.

комментарии