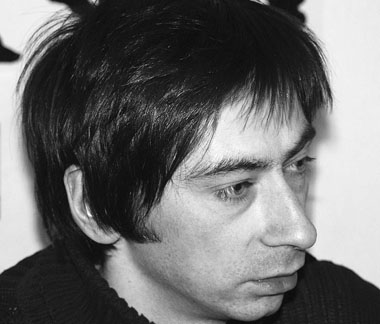

БЕСЕДУ С РУСЛАНОМ КУДАШОВЫМ ВЕДУТ

АРИНА ШЕПЕЛЁВА

И МАРИНА ДМИТРЕВСКАЯ

Руслан Кудашов возник в театральном пространстве Петербурга в 2000 году, создав еще в рамках учебного процесса спектакль, эти рамки превосходивший — и по качеству, и по смыслу. Рассказ Андрея Платонова «Река Потудань» был не инсценирован, но переведен на образный язык театра кукол. Название спектакля дало имя театру, команде, приземлившейся после традиционных скитаний по площадкам города на малой сцене «Балтийского дома». При поддержке кинокомпании «Дарфильм» был выпущен «Невский проспект» по Гоголю. Далее были придуманы четыре маски-персонажа, ставшие героями чудного и чуднoго спектакля без слов и кукол «Небо в чемодане, или Цуцики в ночи». И совсем недавно появился «Пир во время чумы». Кудашов работает и на стороне, в питерском театре «Бродячая собачка» идут «Три поросенка» и «Цирк Шардам» («ПТЖ» писал об этом спектакле в № 32). Впереди, по слухам, еще три постановки вне Дома — две детские в Питере и Петрозаводске и «Холстомер» в Бресте. Во всех случаях, за исключением «Шардама», режиссер сам пишет инсценировки, прикладывает руку и к сценографии.

Как ни парадоксально, Кудашова, являющего зрителю абсолютно оригинальные спектакли, собирающие «Маски» и прочее золото, часто, почти навязчиво упрекают в подражании. Эталоном, как правило, выступает личность внушительного масштаба. В случае с «Потуданью» критическая экспертиза приписывала отцовство Резо Габриадзе. «Цуцики» определились в крестники к Полунину. Прозвучало известное имя и после «Чумы» — Понизовский.

Ассоциации не случайны, но и не так прямолинейны, как это подается. Родство с Габриадзе определяется вовсе не тем, что песок, в котором происходит действие «Потудани», был взят на том же берегу, что и для «Песни о Волге». А тем, что оба художника следовали неписаным законам бытия кукольника и сценический мир, как поэтический, так и физический, создавали от начала и до конца собственными руками. Цуцики схожи с Лицедеями настолько, насколько и те и другие наследуют комедии дель арте, т. е. они скорее сводные, чем кровные. Что касается последней премьеры, то она полностью подпадает под определение самого Бориса Понизовского «вариантный театр». Не последыш — несчастное дитя, а полно- и самоценный вариант «вариантного театра». И то, что творчество Руслана Кудашова провоцирует на поиск аналогий, лишний раз подтверждает: перед нами художник, не только уверенно вошедший в систему координат своих предшественников, но шагнувший на новую, неведомую, театральную территорию.

Арина Шепелёва. Руслан, мне кажется, что к сегодняшнему дню уже сложился ваш определенный образ. Он, безусловно, будет меняться, но пока это Руслан Кудашов, который, во-первых, работает со своей командой, и только со своей, и, во-вторых, выпускает «некукольные» премьеры. Мало кто обращает внимание, что у вас, во-первых, были спектакли на стороне, а, во-вторых, без кукол был только один спектакль (при этом для меня нет сомнений, что и этот спектакль был абсолютно кукольным). Для вас есть разница между театром кукол и театром вообще?

Руслан Кудашов. Я не знаю, не представляю себе, что такое «вообще театр». На данном этапе, насколько я могу определить для себя, я занимаюсь, так скажем, условным театром. Кукольный театр — всегда условный театр. В спектакле без кукол, в «Цуциках», я и повороты головы, и жесты ставил как в кукольном театре. Принципы кукольного театра лежат в постановочном мышлении. Для меня неважно, есть кукла или нет ее, это всегда условный театр. Я его пока для себя так определяю. Если найдется другое определение, я его приму. Когда мы начали делать «Пир во время чумы», то есть был уже примерный сценарий, я в какой-то момент понял, что, не пройдя этап «Цуциков», мы не сможем перейти к «Чуме», потому что, работая только с куклой, актеры отвыкают существовать в живом плане. Тем более в условном живом плане. И если мы вводим куклу в систему отношений, то мы не можем с ней общаться… Очень сложно. Я не представляю себе, как человек, существующий в театре психологического переживания, будет общаться с куклой.

Марина Дмитревская. Руслан, а что вообще такое — кукольник?

Р. К. Это очень сложный вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить. Для меня всегда стоит вопрос, что такое кукла.

М. Д. Я не про куклу, про кукольника. В философском, мировоззренческом плане. Если вы занимаетесь не живым театром, а театром, связанным с куклой, значит, вы кукольник? Или не кукольник? Тогда кто?

Р. К. Я для себя этого не определял.

М. Д. Но это же философия — кукольник. А не-кукольник — тоже философия.

Р. К. Наверно. Наверно, я между… Это сложный вопрос.

М. Д. Но вы же кто-то? Если вы спросите меня, что такое критик, я вам скажу. И почему я критик, а не актриса и не балерина — тоже скажу. Когда-то Габриадзе учил меня, что кукольник — это тот, кто делает все сам. Это тот, кто все рождает, — тогда он кукольник. Как только процесс распадается на отдельные понятия — кто-то куклу сочинил, кто-то сделал, начал водить (хотя она по идее ходит сама, если ее водит философ), то это уже не кукольник. А нечто межеумочное. Это комбинат по производству спектаклей, где, в том числе, используется и кукла. И тогда что такое кукла в системе этого комбината, где ходят живые артисты с живыми лицами, а между ними болтаются еще и куклы с липовыми головками. Вы кто?

Р. К. В таком случае, я не кукольник. Потому что мы вместе придумываем и кукол и сценографию. Нельзя сказать, что я один придумываю. В первом спектакле, в «Потудани», я придумал и сценографию и кукол, но за актеров все равно я ничего не сыграл. Они сами играли. «Невский проспект» уже был совместным продуктом с художником. Это философия, безусловно. Наверное, я на данном этапе не смогу себя отнести ни к кукольникам, ни к не-кукольникам. Если бы это было во мне, я бы сразу ответил на этот вопрос. А так как я начинаю задумываться… Для меня самое важное на данном этапе конечный продукт. Спектакль. А…

М. Д. А из чего он сделан — неважно?

Р. К. Это тоже важно. Все, в конечном счете, важно.

М. Д. У всех есть предки, в том числе и эстетические. Кто ваши предки в искусстве?

Р. К. Я не собирался поступать в театральный институт. Я всегда хотел поступить на филологию — на русскую литературу. И до и после армии. К этому готовился и этим жил. И если говорить о корнях, то это, прежде всего, поэзия Осипа Мандельштама и Александра Сергеевича Пушкина. И вообще русская литература. А потом по чистой случайности я поступил в театральный институт.

М. Д. И кто вам родственник в мировом театре? Кому вы наследуете?

Р. К. Прежде всего Резо Габриадзе и Филипп Жанти.

М. Д. Какие театральные явления произвели на вас сильное впечатление?

Р. К. Хорошее впечатление, не хорошее, а позитивное произвели «Времена года» Някрошюса. АХЕ: «Пух и прах», но не «Белая кабина».

А. Ш. В вашей системе, когда вы делаете из актера куклу, актер сопротивляется? Это сопротивление, если оно есть, какое — духовное, душевное, физическое? В чем самая большая сложность?

Р. К. Ну, конечно, дело не в том, что ты делаешь из актера куклу. Если он в этой форме чувствует какую-то свободу и возможность проявления своей индивидуальности, то ему будет комфортно и понятно. Но, допустим, «Чума» как спектакль разбита на куски. И для актера самое неблагодарное занятие преодолевать эту дробность. Когда актер не чувствует сквозного действия, он начинает беситься от постоянных переходов из кукольного плана в масочный, из масочного в живой… Для актера, который не соображает как режиссер и со стороны не видит, что в конечном счете может собраться, — это мучение. Его начинает раздражать все, и иного способа работы, кроме доверия режиссеру, здесь не может быть. Но на практике это принять сложно. Я объяснял ребятам, что мы перетекаем из одного плана в другой, пытаемся нащупать сценический метод существования, общий для постановки, но все равно было трудно убеждать. Может быть, есть коллективы, работающие по-другому. Наверное, АХЕ как художники более заинтересованы во внешней форме и понимают друг друга с полуслова. Мне так кажется, когда я смотрю их спектакль. А у нас есть четкое распределение: я режиссер — они актеры.

А. Ш. Как люди в команду подбираются? Вы все вместе уже давно. Но в «Чуме» мы увидели новые лица.

Р. К. Они не новые. Они были рядом, это зрители их не видели. Митя Сизых сидел на звуке, когда мы выпускали «Невский».

М. Д. Чем отличается ваше отношение к кукле и к актеру? Есть разница? Для вас это разные материи или и то и другое фактура, которую вы монтируете? Есть кукла — сакральная величина. Есть актер — некая природа. Это разные природы? Или одинаковые?

Р. К. Я не могу себе представить, как кукла может существовать без актера. Может. Но в другом театре, наверное.

М. Д. Когда человек выражает себя через куклу, у него есть отношение к кукле как к тому, через что он себя выражает, это сложная энергетическая связь.

Р. К. Но ведь и в живом плане то же самое. Есть образ, прежде всего. Есть кукольный образ. И есть образ — роль. И в обоих случаях личность актера является посредником.

М. Д. Кукла сама по себе произведение художественное и живет своей собственной жизнью. Например, у нее есть свой темп. А ритм ей задает актер.

Р. К. То же касается работы с актером, который существует в условном театре.

М. Д. Нет.

Р. К. Почему?

М. Д. Актер — живой человек, и у него есть и темп и ритм. А у куклы — только темп, нет ритма.

Р. К. Да. Нет ритма…

М. Д. А темп есть. У нее руки-ноги двигаются так, как они двигаются в соответствии со своей физической тяжестью. И получается очень сложный механизм передачи, расслоений, соединений.

Р. К. Наверное…

М. Д. Иначе кукольный театр теряет для меня смысл. Когда-то я пыталась понять все эти вещи через Резо Габриадзе. Он создавал куклу сам. Скульптор только резал голову, а дальше ее брал в руки Резо. А поскольку акт создания, акт творчества всегда позитивный акт — энергетически он уже в нее переходил. Как в визуальное произведение. А потом он приращивал к рожденному им творению все остальное: сюжеты, истории, голоса, великую музыку. Поэтому я привыкла к тому, что кукла сама по себе уже произведение.

Р. К. Это правильно. Так создавался первый спектакль «Потудань», когда я сам делал кукол. Сейчас театр находится в другой плоскости. И если говорить о кукольнике — не-кукольнике, то сейчас я, скорее всего, не являюсь кукольником. В этом всем есть смысл, и, может быть, когда-нибудь я вновь начну делать кукол. Но на данном этапе, если мы существуем как театр, который состоит не только из меня, Руслана Кудашова, но включает в себя равноценные творческие личности, то сейчас время диалога режиссера с художником, режиссера с артистом и, наверное, время поиска театром своего лица.

М. Д. Вы его ищете коллективно?

Р. К. Коллективно очень сложно искать. Все равно я во многом определяю направление поиска.

М. Д. Вопрос социальный. Вы получаете множество наград (что ни спектакль — «Софит»), ездите на фестивали. Вот вы окончили институт и вошли в этот театральный город. Что это за город?

Р. К. Первое, что мы услышали: у вас никогда не будет своего театра. Забудьте об этом. Питеру не нужен никакой театр. И если искать отправную точку нашего существования — это попытка создать на пустом месте вопреки всему что-то. Да никак мы себя не ощущаем в этом пространстве. Оно параллельно существует. Вот и все. Просто делаем то, что можем делать.

М. Д. Вы назвали свой театр таким несчастливым словом. Место такое невеселое…

Р. К. Несчастливым? Там святой источник. И мы в нем даже купались. Но назвали не поэтому. Так совпало. Все по-детски звучит, глупо и банально. Мы долго думали, как нам назваться. А назваться нужно было обязательно, нужен был юридический адрес, чтобы не отдавать никому нашу продукцию, нужно было заручиться чьей-то поддержкой. И возникла такая поддержка со стороны кинокомпании Дарфильм. Мы долго думали и ничего хорошего не придумали. И как-то, когда мы уходили с репетиции, нам сказали: «Привет, Потудань». Потом кто-то говорил, что так и должно было быть. Не знаю. Я до сих пор сомневаюсь. Во всяком случае, когда мы приехали в то место, где берет начало река Потудань, там оказался святой источник. Церквушка стоит, и жители приходят, ленточки вяжут на деревца. И вода абсолютно прозрачная. И летом и зимой + 4 градуса. Мы все окунулись, никто не заболел. Нельзя сказать, что там печальные места. Совсем нет. Когда я там был, очень захотелось ставить «Слово о полку Игореве», это места, где происходили те самые события. Там холмы и слышен гул копыт.

М. Д. Когда вы решаете, что вы будете что-то ставить, у вас первый посыл — это некое желание артикулированно высказаться на какую-то тему или пластический образ, который возникает в вашем сознании? Личном. Не коллективном бессознательном, а лично в вашем.

Р. К. Так получается, что и то и другое. Это неразрывно связано. Как только возникает тема, возникает и образ. Хотя может быть разная последовательность. Что касается «Чумы», то тут сначала образ возник. А что касается «Невского проспекта», то наоборот. Сначала тема.

М. Д. На какие темы вам хочется высказаться. Вы певец чего?.. Черняков нам отвечал, что он хочет про свободу человека от социума.

Р. К. Для меня всегда важно, в чем состоит счастье человека на земле. Чем может быть человек счастлив. Это самое главное.

М. Д. У вас есть репетиционная площадка?

Р. К. Нет. У нас есть маленькая комнатка. Но летом нам удалось порепетировать на малой сцене. Несмотря на слухи, с «Балтийским домом» пока еще все нормально. Пока еще. А в остальном… Можно, конечно, удариться в эмоции. Например, деньги, которые нам торжественно «вручили» на «Золотом софите» полтора года назад в качестве награды на новую постановку, шли невероятно долго и через всевозможные преграды и вычеты. Мы их еле-еле получили к началу репетиций. Складывается впечатление, что это такая норма — проблемы во всем. И привыкаешь, что все вот так — ненормально. Всё против. Начиная от взглядов администрации в кабинетах разного уровня и заканчивая глобальными финансовыми и организационными проблемами. К этому привыкаешь, что нехорошо. Привыкаешь, что ты постоянно получаешь по голове или не по голове, а…

М. Д. А в разные места.

Р. К. Возможно, так и должно быть? Не знаю. Но спектакль мы сделали. И у меня впервые не было постпремьерного депрессивного психоза после выпуска «Чумы». Что позитивно. После «Потудани» и «Невского проспекта» мне было не очень хорошо. Внутренне я критически, как мне кажется, отношусь к тому, что делаю. Я осознаю, что в спектакле есть проблемы. Но у меня не было ощущения, что это провал, показалось — что-то состоялось. Я не могу сказать, что творческие, художественные достижения дают надежду на физическое существование в театральной среде этого города, но они формируют некую параллель, в которой мы существуем и в которой возможно существовать. Не знаю, как там дальше и что с нами сделают. Но пока есть смысл нашего театра и пока он определяет смысл не только моей жизни, но еще и составляет ценность для тех людей, с которыми я работаю.

М. Д. Вы ощущаете ответственность за них?

Р. К. Как без этого. Естественно, потому что они доверились мне в каком-то смысле. И у нас всех очень шаткое материальное положение. Просто оно… мы живем с ощущением: еще чуть-чуть — и все. И физически исчезнем.

М. Д. Недавно Габриадзе в интервью сказал, что куклы были незначительным фактом в его художественной биографии и на самом деле он занимался визуальной поэзией. Что правда. Поскольку мы ищем родственников, а у вас с одной стороны Мандельштам, а с другой — Габриадзе, может быть, вы тоже занимаетесь визуальной поэзией?

Р. К. Я ищу язык. Всякий поэт добавляет в язык свое. Создает свой язык. По внутреннему ощущению мне кажется, что мне необходимо его искать — язык. Это всегда было для меня важно. Несмотря на то, что тема найдена. Я не могу сказать, к сожалению, что у меня есть определенная программа. Но я бы искал в направлении кукольного театра. Потому что мне интересен условный театр, а театр кукол и не может быть другим. Потому что всегда птичий язык — поэтический язык, метафора. Потому что он в принципе не может быть не поэзией. Театр «Потудань» — это поиск прежде всего. В Америке были с АХЕ, и я представляю себе концептуальное направление этого театра. Но не могу сказать, что у нас есть такое направление. У нас есть пока только подход.

А. Ш. У вас впереди две постановки в «чужих» театрах. Не страшно, что это будут «не те» актеры?

Р. К. Опыт он всегда опыт. И потом, я придерживаюсь девиза Томаса Элиота, который говорил, что всегда надо двигаться в сторону страха. Потому что если ты движешься в сторону страха, значит, ты движешься истинным путем. Мне хочется с другой труппой поработать. Потому что есть специфика общения с театром «Потудань», на котором все равно нельзя зацикливаться. Есть огромные плюсы и огромные минусы в нашем общении. Мы знаем друг друга как облупленных, и это иногда очень сильно мешает. Актеру прежде всего. Все-таки между режиссером и актером должна быть определенная дистанция.

Октябрь 2004 г.

Комментарии (0)