-

«Удачи, Марк!».

Пермский академический Театр-Театр.

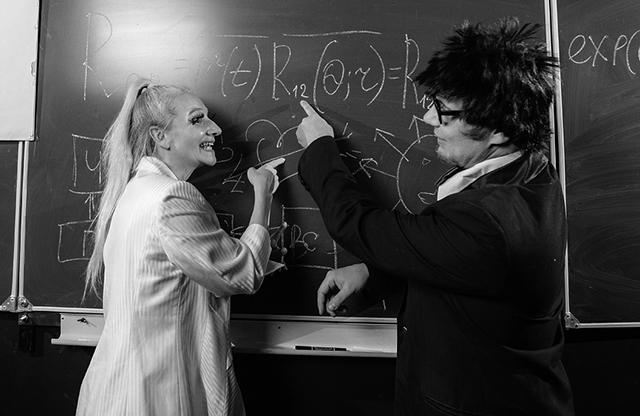

Режиссер Алексей Крикливый, автор либретто Никита Рязанский, художник Анвар Гумаров.Пермский Театр-Театр давно взял курс на мюзикловый репертуар — этот жанр успел стать привычным для местного зрителя. Первый этап был после реформации Пермского драматического театра в 2007 году, а второй — с момента второго вступления Бориса Мильграма в должность художественного руководителя в 2012 году.

А вот для Алексея Крикливого мюзикл — жанр непривычный. Он режиссер драматический, а «Удачи, Марк!» — спектакль-мюзикл подростковый, о буллинге — теме острой и для целевой аудитории волнующей. Еще и художник — именитый Анвар Гумаров. Набор вводных данных подогревает со всех сторон.

-

«Золотой ключик». М. С. Вайнберг.

Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина.

Хореограф Алессандро Каггеджи, дирижер Федор Леднев, сценограф Сергей Илларионов.Первый большой балет — это прямо как первый самостоятельный полет на боинге или аэробусе. Вот ты был курсантом, тебе вручали цессну или кукурузник — и угробить ты мог максимум себя самого. А теперь за спиной двести человек пассажиров, на тебя смотрят с надеждой стюардессы — вперед, работай. «Золотой ключик» в Нижегородском театре оперы и балета стал таким первым большим полетом Алессандро Каггеджи — до того молодой хореограф ставил лишь миниатюры да (полтора года назад) одноактный балет здесь же, в Нижнем.

-

«Холопы». По мотивам пьесы П. П. Гнедича.

Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Андрей Могучий, соавтор сценографического решения Александр Шишкин, художник по костюмам Евгения Панфилова.Вряд ли в 1907 году историк, искусствовед, драматург и переводчик Петр Гнедич мог предположить, что его новая пьеса одинаково понравится великому князю Владимиру Александровичу и наркому просвещения Луначарскому. Первый в значительной мере способствовал отмене почти что случившегося цензорского запрета на постановку пьесы, второй прямо после возобновления спектакля в 1918 году не поскупился на похвалы относительно пользы затронутых тем для революционно настроенного пролетариата. История семейства Плавутиных-Плавунцовых, написанная как первая (и единственная, добравшаяся до постановки) часть исторической хроники о царствованиях российских императоров, влечет за собой вереницу нечастых, но уверенных сценических успехов — от спектаклей Александринского театра с Марией Савиной и Малого театра с Марией Ермоловой до сценической версии 1987 года Малого театра в режиссуре Бориса Львова-Анохина с Еленой Гоголевой.

-

«Веселая вдова». Ф. Легар.

Краснодарский музыкальный театр.

Режиссер Сусанна Цирюк, сценограф Алексей Тарасов, балетмейстер Антон Дорофеев, дирижер Николай Макаревич.Южный темпераментный город горячо любит свой Музыкальный театр и ждет от него эмоций по полной программе: чтобы хорошо пели и было красиво, чтобы в опере всласть поплакать, а в оперетте посмеяться. Постановщики «Веселой вдовы», пленительнейшей из длинного списка оперетт Франца Легара, из этого и исходили.

-

Территория свободы.

Именно так аттестуют Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева времен Зиновия Корогодского выросшие в его стенах сегодняшние взрослые люди. Те, кто детьми бегал в ТЮЗ, в его знаменитое на город и мир делегатское собрание — уникальное тинейджерское сообщество, «детский зрительский парламент», созданный еще Брянцевым аж в 1924 году.

Если буквально в одном предложении: это когда у детей с 6 по 10 класс была легальная третья жизнь после семьи и школы. Ее проживали в театре под руководством театральных педагогов. Мы учили их думать, размышлять вслух, ничего не бояться, влюбляли в театр, в спектакли, в артистов в лучшем смысле слова.

-

О ХХ Театральном фестивале «Пять вечеров» им. А. Володина

С театром несомненно сейчас происходит что-то. Это чувствуется и в атмосфере «Пяти вечеров». Вроде все обычно, как 20 лет подряд: спектакли, читки, потертый уют Театра «На Литейном», интеллигентная публика, преданные делу гардеробщики, буфет Клавы, ежедневные выпуски газеты «Проба пера». Даже старые дамы, покорно ожидающие доброхотов с бесплатным билетом, на своем месте у кассы. Но что-то существенное сдвинулось и поплыло, а Володин, как домашний дух, гений места, помогает нам это почувствовать.

-

О режиссерской лаборатории «Пушкин и девушки» в Новокузнецком драматическом театре

В Новокузнецком театре прошла ежегодная лаборатория под руководством Александра Вислова, посвященная творчеству писателей. Логично, что в год празднования юбилея выбор пал на «наше все» — Александра Пушкина. На лаборатории был представлен женский взгляд на его произведения, поэтому она была названа «Пушкин и девушки». Эскизы Варвары Поповой, Марии Романовой, Арины Гулимовой и Сойжин Жамбаловой стали поводом для большого разговора о том, соотносим ли мы себя с наследием Пушкина, как воспринимаем его произведения сегодня и что его имя значит для нас сейчас.

-

«Невидимки».

Независимая танцевальная компания «Всем телом».

Хореограф Светлана Шуйская, художник по костюмам Мила Овчинникова.Сезон 2022/2023 в российском современном танце по довольно механическим причинам стал женским. Сильные постановщицы и артистки существовали давно. Однако ситуация, когда афиши фестивалей почти целиком состоят из женских имен, а четверо из четырех хореографов современного танца в последнем на сегодня списке лучших авторов сезона «Золотой Маски» девушки, возможно, случается впервые.

-

«Семь сов». В. Геллер.

Национальный театр Карелии.

Режиссер Юлия Беляева, сценография Любови Мелехиной.Спектакль «Семь сов» режиссера Юлии Беляевой поставлен по пьесе Владимира Геллера, которая выросла из сценария для мультфильма и дорабатывалась в процессе постановки. Сюжет таков: с давних времен совы арендуют чердак мельницы, охотятся они по ночам и порой немного шумят, зато у хозяев нет проблем с мышами и зерно всегда в целости. Взаимовыгодное сотрудничество, симбиоз. Но в налаженный быт мельницы врывается коммивояжер Весельчак, продающий мышеловки, и молодая жена наследника мельницы Гюнтера Альма не согласна больше мириться с соседями сверху. Сов выселяют. Мирная и сытая жизнь на мельнице рушится: мыши прогрызают дыру в бюджете, жена разочаровывается в муже, уходит с первым встречным, которым оказывается Летчик. Идти Альме некуда, и она вернется. Но сов больше нет, и хеппи-энда в этой истории не будет.

-

«ДИ и РУВ». О. Елисеева.

Театр драматической клоунады «Семьянюки».

Режиссер Сергей Бызгу.Театр «Семьянюки» не ищет проторенных путей. Самый успешно развивающийся клоунский театр Петербурга и даже, рискну предположить, России имеет в репертуаре целый ряд бешено популярных спектаклей, регулярно — а это для клоунского театра не самая частая опция — отправляется на гастроли по стране, но продолжает творческий путь будто очертя голову. Впрочем, стремление бесконечно и рискованно экспериментировать свойственно клоунской природе, так что по большому счету нет ничего необычного в том, что клоуны с устоявшейся репутацией и наработанным репертуаром пускаются во все тяжкие. Клоуны — они такие клоуны, если не притворяются.

-

«Воскресение». Л. Н. Толстой.

Новая сцена Александринского театра.

Режиссер Никита Кобелев, сценическая адаптация текста Дмитрия Богославского и Никиты Кобелева, сценография и костюмы Наны Абдрашитовой, художник по свету Игорь Фомин, видеохудожник Илья Старилов, композитор Николай Попов.«Воскресений», сыгранных и грядущих, в нашем богоспасаемом (ой ли?) театре сегодня столько, что впору сказать «семь пятниц на неделе».

Почему — понятно.

Лев Толстой в известном смысле брутальный автор: называет вещи своими именами. Театр припадает именно к этому свойству классика. Именно оно жгуче востребовано — разве нет?

-

«Хождение по мукам». По мотивам романа А. Н. Толстого.

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина.

Режиссер Олег Рыбкин, сценография Никиты Сазонова, инсценировка Ярославы Пулинович.То, что Олег Рыбкин решился на постановку романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», говорит прежде всего о его художественной смелости. Этот роман имеет несколько экранизаций, но практически не имеет сценической истории, по крайней мере, традиций по его постановке точно нет. Это и понятно. Огромная трилогия, которая принадлежит именно эпической, романной форме, с подробными описаниями сражений, движениями людских масс, переносом действия в разные города России, только поименованных героев в трилогии больше четырехсот.

-

Она была ослепительно красива. Всегда и везде: на сцене и на экране, на красной ковровой дорожке и в переполненном магнитогорском автобусе. И эта солнечная красота не обжигала, но грела. Что-то было от папы-узбека Шамиля, что-то от русской мамы по имени Муза. И у колыбели точно сошлись несколько муз: Терпсихора, Мельпомена и муза кинематографа.

-

«Питер Пэн. Синдром».

Латвийский Национальный театр (Рига).

Режиссер Дмитрий Крымов, сценография Дмитрий Крымов, Удис Берзиньш....Они вваливаются в какое-то чужое жилище, предварительно побросав туда все свои сумки и чемоданы откуда-то сверху, куда забирались с немалым трудом. Возраст, одышка. Немолодой побитый жизнью мужчина и грузная женщина, его жена. Разглядеть в этой парочке Питера Пэна и фею Динь-Динь мог только Дмитрий Крымов, который поставил в Риге свой, возможно, самый горький и печальный спектакль. «Питер Пэн. Синдром». Синдром чего — вечного детства? Неизбывной горечи от вынужденных потерь? Утомительной обязанности играть и показывать фокусы — даже тогда, когда этого совсем не хочется? Двухчасовое действо, полное музыки и невозможных аттракционов (как только Латвийский Национальный справился?), все разъяснит.

-

Уход Виктора Абрамовича из жизни — это катастрофа для театра... И я боюсь, что никакой достойной замены мы ему не найдем, к сожалению великому. У него был поразительный талант человеческого общения и большой круг знакомств — кажется, его знал весь мир. И все это он приносил в театр. Всю душу свою отдавал и был отцом большого, хорошего и теплого дома. Он любил артистов, он понимал в искусстве режиссуры, но сам никогда не пытался ею заниматься и не поставил ни одного спектакля — это говорит только в его пользу. Он знал себе цену — многое понимал, но не позволял себе делать то, что считал невозможным.

-

«Бешеные деньги». А. Н. Островский.

Санкт-Петербургский государственный академический театр имени Ленсовета.

Режиссер-постановщик Юрий Цуркану, художник-постановщик Николай Слободяник.Что мне показалось единственно живым в спектакле?

Золотого цвета кувшин с искусственным букетом. Порода цветков — васильки — в пандан к фамилии главного героя. На этом можно было бы закончить, если б разрешались рецензии величиной в одну фразу.

-

«Мадам Бовари». Г. Флобер.

Театр «Маска».

Режиссер и художник Антон Федоров.Шарль Бовари, которого играет в спектакле Антона Федорова Семен Штейнберг, называет свою супругу пошленьким, но ласковым именем Эммочка. Именно так он выражает свою искреннюю, нешуточную любовь. Но то, что и в литературном оригинале уже беспощадно опрокидывалось с придуманных заглавной героиней романтических вершин в стоячую лужу пошлости реальной жизни, в этом спектакле доведено до степени гротеска, до почти клоунады. И, кроме вполне по-русски звучащего слова «Эммочка», здесь по всему тексту рассыпаны, скажем так, галлицизмы. Невпопад, неграмотно и некстати герои употребляют «красивые» французские слова, поминают без разбора то Дюма, то де Голля, то Азнавура.

-

Когда не стало Валерия Николаевича Галендеева, впервые за десятилетия мы не знали, к кому обратиться за словами памяти, чтобы не обидеть еще десятки и сотни его учеников. И потому написали в соцсетях: «Друзья! Читатели и коллеги! Умер Валерий Николаевич Галендеев. Мы никогда так не делали, но у Валерия Николаевича такое море учеников, что мы не стали обращаться к кому-то одному, а просим всех, кто хочет в эти дни сказать о нем, присылать сегодня и завтра свои тексты в ПТЖ на адрес ptjournal@mail.ru Давайте вместе сплетем этот венок».

Два дня на нашу почту шли и шли десятки писем. На исходе вторых суток мы начинаем публиковать эти тексты, какие-то превращая в комментарии, потому что поток слов бесконечен и «венок» будет сплетаться все ближайшие дни...

Слишком много значил Валерий Николаевич для многих поколений, для Моховой, для МДТ, для города. Фраза «Галендеева на вас нет» давно — мем.

Здесь собрались только ученики, только! Когда-то мы делали подборку о школе Галендеева, публиковали интервью с ним, и тогда тоже звучали голоса учеников, их можно прибавить к сегодняшнему скорбному хору...

-

«За белым кроликом». М. Огнева.

Березниковский драматический театр.

Режиссер Артём Терёхин, художник Дмитрий Разумов.«За белым кроликом» — документальная остросоциальная пьеса Марии Огневой о событиях, произошедших в 2012 году в Подмосковье: две двадцатилетние девушки Оля и Рита, возвращаясь в Химки, поймали попутку и сели в машину, после чего их увезли в заброшенный пионерский лагерь, изнасиловали и убили. У девушек с собой был кролик в клетке.

Мария Огнева создает пьесу, максимально приближенную к реальности, но все же театрализует ее. Вместо реальных имен девушек называет их Алисами, а повествование самого происшествия ведется как бы от лица сбежавшего кролика; машина, в которую сели девушки, — черная нора. Драматург использует кэрролловскую аллюзию, ирреализируя происшествие, переводя его в сказочную реальность, совмещая с вполне бытовыми сценами диалогов матерей, ток-шоу и монологами Ольги — знакомой Алис. Синтез документального материала с кэрролловской сказкой — прием, работающий на контрасте. Соединение этих двух разнополярных эстетик условно, ассоциативно, но вполне эффективно.

-

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Т. Стоппард.

Вильнюсский старый театр.

Режиссер Юрий Бутусов, художник Марюс Някрошюс.Сочетание исходных обстоятельств этой важной премьеры осени таково, что впору схватиться за голову и долго думать, выискивая случайности, совпадения, закономерности и даже варианты случившегося. Место действия — Литва, Вильнюс, Старый театр; режиссер — Юрий Бутусов; художник — Марюс Някрошюс; материал — «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда. В том, как сложились детали этого пазла, есть пугающее дуновение рока в его древнегреческом понимании.

комментарии