-

О режиссерско-драматургической лаборатории «О этот новый дивный мир!» в Театре на Васильевском

В Театре на Васильевском, в рамках Пятого театрального фестиваля LOFT прошла лаборатория, на которой были показаны шесть эскизов по романам-антиутопиям. Конечно, подготовка лаборатории по такой теме требовала ответственности и отваги. Шутка ли — показать на сцене антиутопии, написанные в двадцатом веке, от Уэллса до Уэльбека. Руководитель лаборатории Алексей Исаев отбирал романы. На первом этапе молодым драматургам были заказаны пьесы по ним. В декабре прошлого года прошли «Антиутопические читки» по этим пьесам. Ну а потом драматурги их дорабатывали вместе с режиссерами, участниками лаборатории.

-

«Паралимпиец».

Театр «Пара» на площадке театра «Открытое пространство».

Режиссер Роман Габриа.Наверное, сейчас в театре особенно хочется бережности и честности. Моноспектакль «Паралимпиец» Романа Габриа, первый проект нового театра «Пара» — фикшн о жизни параспортсмена. Выдуманный герой Паша Кондратьев, которого исполняет артист Виталий Ярош, становится альтер эго Габриа, и режиссера, и сценографа, и автора сценического текста спектакля. Искалеченный несчастным случаем молодой человек — выразитель внутренних противоречий сегодняшнего россиянина. Не слишком ли эгоистично?

-

«Кроткая. Монтаж». По мотивам повести Ф. М. Достоевского.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Артем Злобин.Если я умру, то только потому что не могу любить тебя.

Из фильма Ларса фон Триера «Рассекая волны»«Кроткая» Артема Злобина кинематографична в том смысле, что рождает эффект подглядывания за чужой личной жизнью, спрятанной от соседей за закрытыми жалюзи. Большая двуспальная кровать становится главным местом действия — Кроткая начнет свою жизнь с кровати, упав на нее за деньгами, под кроватью же ее и закончит. Режиссер практически не отходит от текста классика, едва заметно переставляя местами фрагменты, но помещает героев в современную квартиру. Века идут, неравный брак остается неравным браком — спасительной тростинкой для одних девушек и пожизненным приговором для других.

-

«Молодость». По одноименному роману Я. Гэлин.

Театр Наций.

Режиссер Галина Зальцман, художник-сценограф и художник по костюмам Анастасия Юдина, хореограф Ольга Васильева, композитор Ванечка (Оркестр Приватного Танца).Важнейшим из искусств для нас является кино, если, конечно, его перевести на язык театра, — решили в Театре Наций и взялись переводить сразу несколько фильмов. В основе идеи — проект «Слой», предполагающий художественное осмысление реальности через разные виды искусства.

Впору спеть песню безумству храбрых режиссеров, вписавшихся в этот проект. Они, априори работающие в координатах метаязыка XXI века с перекрестным цитированием и рефлексией, берутся за постановку киносценариев и обрекают себя на еще более жесткое и экзистенциальное сравнение — на этот раз с уже законченным художественным произведением иных инструментария и приемов. В основе — не столько диалог с другим видом искусства, сколько поиск истории. Складывать ее из сценария, рассчитанного на визуал кинематографа, — экспериментальная задача с ускользающим смыслом.

-

«Месяц в деревне». По мотивам комедии И. С. Тургенева.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

Режиссер Роман Габриа, художник Анвар Гумаров.«Все пройдет и позабудется, как дурной сон», — сказала Наталья Петровна Ракитину в третьем действии пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне». Режиссер одноименного спектакля Роман Габриа сочинил этот самый «дурной сон»: тургеневские персонажи тут плетут любовные интриги, страдают, ревнуют, даже убивают — будто во сне.

-

«Золушка». Дж. Россини.

Мариинский театр.

Дирижер Валерий Гергиев, режиссер Екатерина Малая, художник Вячеслав Окунев.Спектакль Мариинского театра «Золушка» на музыку Россини, премьера которого прошла на днях, из разряда скромных. По художественному результату — образу, облику и исполнению. Начнем с того, что оркестр Валерия Гергиева звучал как никогда приглушенно, без ожидаемого при обращении к музыке Россини блеска, лукавства, игривости интонаций, юмора. Без энергетики крещендо, которое редко не вызывает у слушателя желания встать и подвигаться, поддаться зажигательному приему, изобретателем и мастером которого был композитор (его даже называли «мистер крещендо»).

-

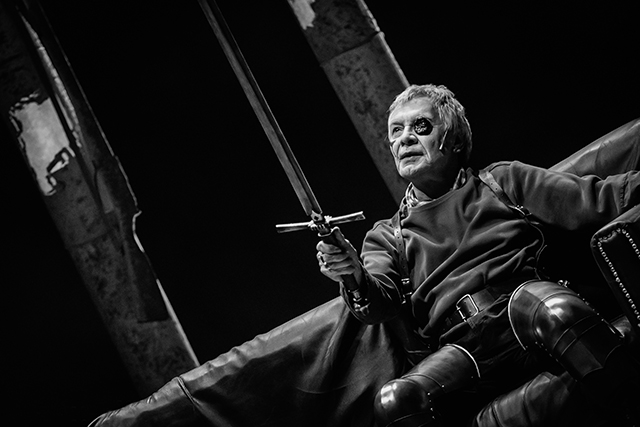

«Гордая». По мотивам романа Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорбленные».

Театр на Бронной.

Инсценировка и постановка Кирилла Вытоптова, сценография Наны Абдрашитовой.Когда слышишь «Униженные и оскорбленные», тут же просыпается эмпатия. Хочется протянуть руку, подставить плечо, грудью встать на защиту. То ли дело «Гордая». Совсем другое дело: гордой не нужны чужие руки-плечи-спины — она все сама. Заменяя изрядно уставшее за полтораста лет название Достоевского «Униженные и оскорбленные» на свежее и дерзкое «Гордая», режиссер Кирилл Вытоптов не отменяет при этом авторских смыслов. На сцене практически то же, что на бумаге: бесконечная любовь молодых и вечная вражда стариков, бесправие бедных и беспредел богатых, разврат, граничащий с преступлением, и праведность, доходящая до юродства, страшные тайны из прошлого и наивные мечты о будущем... Однако ко всему этому Вытоптов (для того и нужна переделка названия) кардинально меняет отношение. Хрестоматийной истории он дает новое эмоциональное наполнение.

-

О Всероссийском театральном фестивале российских театральных школ «Горячая пора» в Муроме

В Муроме, в здании городского театра прошел фестиваль спектаклей российских театральных школ под названием «Горячая пора». Небольшой по составу участников — так на этот раз сложилось по многим причинам; художественный руководитель театра и организатор этого смотра режиссер Василий Грищенко рассказал, что предыдущий был шире, охватил большее количество регионов. Но дело, в конце концов, не в количестве, а в самой инициативе, весьма важной для тихого, обаятельного, насыщенного историческими памятниками города Мурома.

-

«Акула года». И. Васьковская.

Лесосибирский театр «Поиск».

Режиссер Радион Букаев.В Лесосибирском театре «Поиск» в марте состоялась премьера спектакля Радиона Букаева по пьесе Ирины Васьковской «Акула года». Так в пьесе назван городской конкурс на лучшее предприятие малого бизнеса. Название конкурса вполне соответствует нашему времени с его полностью сбитыми прицелами. А если задуматься: что значит звание «акула года»? Это, скорее всего, челюсти крепче, чем у всех? Это значит, что если вцепится в горло, то голову точно откусит? Или ногу оторвет? Нет, бизнес у тройки победителей вполне миролюбивый: сеть городских прачечных «Стирай, город», кондитерская фабрика «БУБЛиКО» и салон красоты «Виктория». Вот о хозяйке салона Виктории и пойдет речь.

-

«Добыть Тарковского». П. Селуков.

Пространство «Внутри».

Режиссер Денис Парамонов.Лаборатория АРТХАБ в МХТ им. А. П. Чехова — как одуванчик, ее эскизы разлетаются пушинками и прорастают порой совсем на других площадках. Меньше года назад начинающий режиссер Денис Парамонов, ученик Олега Кудряшова и актер МХТ, выпустил эскиз «Добыть Тарковского», а сегодня это уже спектакль в репертуаре независимого театра Пространство «Внутри», созданного Олегом Карлсоном.

-

«ТРОГАТЬельный спектакль».

Казанский государственный цирк.

Режиссеры Борис Никишкин и Андрей Шарнин.Привычное статус-кво трех китов отечественной цирковой индустрии — Росгосцирка, Цирка Никулина на Цветном и БМГЦ на проспекте Вернадского — грозит пошатнуться, причем самым решительным образом.

В триумвират законодателей цирковой моды врывается Казанский цирк. Его очевидное возрождение связано с магистральной политикой татарского минкульта, ориентированного на внимательное отношение к местным объектам культуры. Цирк в минкультовской иерархии — далеко не на последнем, как это часто бывает, месте.

-

«Чайка». По мотивам комедии А. Чехова.

Калининградский драматический театр.

Режиссер Евгений Маленчев, драматург Екатерина Августеняк, художник Анастасия Бугаева.Молодые и немолодые режиссеры снова ставят «Чайку». В Тюмени идет спектакль Романа Габриа. В Театре им. Моссовета новую версию своего старого спектакля поставил Андрей Кончаловский. Два года назад — Лев Додин. Буквально на днях прошла премьера «Чайки» в Краснодарском театре драмы в постановке Андрея Гончарова. В конце марта состоялась премьера в Калининградском театре драмы в постановке нового штатного режиссера Евгения Маленчева. Наверное, снова что-то изменилось в химическом составе воздуха, которым дышат театры. А когда в театр приходим мы, зрители, то этим воздухом начинаем дышать и мы. Ну, или задыхаться. Это зависит от того, за чем мы пришли. Некоторые любят пыльный запах кулис. И тогда им подавай, как написано у Чехова. Как там у него, они точно не знают, да и не все его читали, но главное, чтобы платья и прически, и мебель, и жизнь — все оттуда. Некоторые не выносят сквозняка, и тогда бегут к выходу, боясь простудиться. Потому что сквозит сильно и непонятно откуда. Сквозняки обычно бывают у молодых. Пооткрывают все окна и двери, вот и сквозит отовсюду.

-

«Когда рот умер, другие части тела решали, кто будет его хоронить».

Ассоциация Microcrédit Василия Березина; Париж, станция метро «Сталинград».

Режиссер Василий Березин.О, сколько в Париже удивительных фактурных пространств. Не пространства, а прямо-таки декорации к спектаклю. Чистая живопись. Готовая сценография. Бери и делай. В отличие от многих коллег, жалующихся на то, как сложно в Париже найти площадку, которая согласилась бы принять режиссера или готовый спектакль, — хотя это и правда сложно, — Вася Березин берет и делает. Делает он свои спектакли в разных неожиданных местах: в сквоте в парижском пригороде, или, к примеру, на заброшенном корабле, или вообще там, где (кажется) сто лет не ступала нога человека. А пункт назначения обозначает для зрителей координатами долготы и широты — гугл-карта в помощь. Иногда, чтобы добраться до места, нужно пройти отдельный квест, что всегда увлекательно, хотя сам спектакль (или перформанс) увлекательным получается не всегда. Но тут получилось. Все совпало: стихи поэта Горация на чистой, без примеси, латыни, сумрачное место действия, отсылающее уже не к Горацию, а скорее к дантову Вергилию, проводнику по аду и чистилищу, и вполне отдельный чужой мир вокруг, живущий своей вполне отдельной сегодняшней жизнью.

-

«Кабаре им. Мейерхольда». Документальная сказка.

Александринский театр.

Режиссер Кирилл Люкевич, драматург Настасья Федорова, сценография, костюмы, маски и куклы Леши Силаева.Бесспорно: нечего и пытаться всерьез изобразить на сцене гениев искусства. А вот если устроить шутовскую игру в классиков, с вымышленным сюжетом — то да, авторские собственные фантазии о великих людях могут оказаться увлекательными сами по себе, независимо от их адекватности реальной фактуре. Видимо, это логично, объективно для мышления пост-театра: серьезное равнозначно трепу, факты — сплетням, собственная мысль — набору банальностей. Таким миксом является драматургия «Кабаре им. Мейерхольда», и это сознательный принцип.

-

Выставка «Театр художника» в Театральном музее

В Театральном музее — выставка «Театр художника», работы учеников школы «Креативные классы ТАК» (аббревиатура Театр, Анимация, Кино), приуроченная к пятилетнему юбилею, который случится осенью 2024 года.

ТАК — это место, где занимаются визуальным творчеством в сфере театра, анимации и кино молодые люди разного возраста (от 5 до18 лет). Занятия в классе «Театр художника» с ними проводят Яна Глушанок (основатель школы), Эмиль Капелюш, Ирина Чередникова и Наталья Дружкова.

Я шла на эту выставку, мало ожидая. Но если бы мне сказали, что выставлены работы выпускного курса постановочного факультета РГИСИ — я бы поверила: это работы зрелой фантазии, театрального мышления, свободы.

-

«Собачье сердце». М. Булгаков.

Театр МТЮЗ.

Режиссер Антон Федоров.Спектакль начинается неспешно, рутинно — как давно идущий в репертуаре. Выходит световик, возится с прожектором. Дарья Петровна что-то роняет со столика у магнитофона, где-то в глубине мелькает черно-белый видеоряд, городские пейзажи. Преображенский, вернее, актер, которому вечером, видимо, в какой-то сильно не первый раз, предстоит сыграть главную роль в «Собачьем сердце», входит в декорацию, в стены с ободранными обоями. Пошатываясь, как будто с похмелья, он свойски, с кокетством старого пошляка щиплет Зину — молоденькую актрису, и кидает партнерам фразу, мгновенно выдающую его максимально серьезное отношение к себе в искусстве: «Я сегодня пустой...»

-

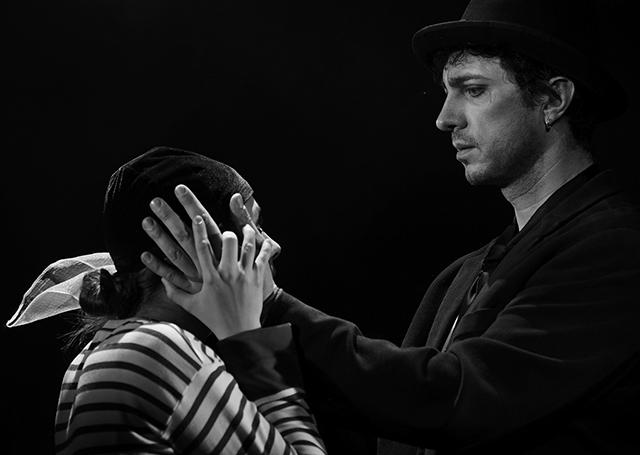

«Люблинский штукарь». И. Башевис-Зингер.

Московский еврейский театр «Шалом».

Режиссер Яна Тумина, художники спектакля Яна Тумина, Нил Бахуров, Кира Камалидинова, Кирилл Маловичко и Маша Небесная.Поначалу думаешь, что если историю про фокусника, про человека, который работает с предметами и иллюзиями, ставит режиссер Яна Тумина, то лучшего союза автора и постановщика невозможно и вообразить. Ведь театр Туминой — это и есть театр иллюзии, где текст является далеко не самой важной персоной, где задействованы, в первую очередь, преображенные предметы и пространства, звуки и краски, и где невербальное зачастую говорит нам больше, чем слова. А между тем, основой нового спектакля становится сочная, подробно эпическая проза Башевиса-Зингера, герой которой хоть и штукарь, то есть фокусник, но нам рассказывается целая история непростой жизни. Сюжет, если хотите, библейский — с божьим даром человека, с его грехами и соблазнами, с уходом блудного сына от корней и возвращением к ним, с очевидной вертикалью ветхозаветной веры.

-

«Козлиная песнь». К. Вагинов.

Камерный театр Малыщицкого.

Режиссер Роман Муромцев, художник Екатерина Гофман.«...А все же жизнь смертельно хороша» — сказано далее поэтом и автором четырех романов, умершим в 35 лет от туберкулеза.

Вот театр, как сказочная избушка, повернулся, наконец, к лесу задом, к автору «Козлиной песни» передом. Театр — в лице КТМ.

-

«Воскресение». Л. Н. Толстой.

Театр «Приют комедианта».

Режиссер и художник Семен Серзин.Становится уже азартно.

Третье «Воскресение» за три месяца в Петербурге (Айдар Заббаров, Никита Кобелев, Семен Серзин) и одно в Самаре (Денис Хуснияров). По мере многократного воплощения силами режиссеров одного и того же поколения роман Толстого постепенно укорачивается: начав с 4 часов в Ленсовете, пришли к 1.30 в «Приюте комедианта»... Кто может еще короче, за 40 минут?)

Айдар Заббаров ставит именно роман, продираясь к собственно драматическому сквозь толстовские эпические толщи.

Никите Кобелеву и Денису Хусниярову пьесы написали Дмитрий Богославский и Алексей Житковский.

Семен Серзин — все сам: он и режиссер, и художник, и художник по свету, и автор инсценировки.

-

«Ленинградские сказки». Ю. Яковлева.

РАМТ.

Режиссер Филипп Гуревич, художники Анна Агафонова и Антон Трошин.«Ленинградские сказки» Елены Яковлевой сделаны на стыке нескольких традиций, которые она смешала в уникальной пропорции.

Это война и блокада глазами детей. Тут и дневники Тани Савичевой и Анны Франк, и богатая беллетристика. В собственно ленинградской словесности стоит вспомнить повести Виктора Голявкина («Мой добрый папа») и Юрия Германа («Вот как это было»).

Это петербургские сказки-фантасмагории с западным колоритом. От Одоевского и Погорельского до Чуковского, Каверина и Шварца.

Это обэриутская линия, в диапазоне от «Безумного волка» до «Елки у Ивановых». Поздний ее плод — недавно опубликованные блокадные стихи Геннадия Гора, где ткань бытия истончается до простейших сущностей, выцветших картинок из букваря и анатомического учебника.

комментарии