-

Фантастика, Улицкая и современная драматургия в Канской театральной лаборатории

Эскиз худрука театра «Вымысел» в Новом Уфалее Тимура Салихова по недавней пьесе Константина Стешика «Друг мой» открыл традиционную для Канского театра лабораторию под руководством Павла Руднева. Тема этого года — монологи старшего поколения.

Вопреки приставке «моно» на сцене два артиста — корифеи труппы Василий Васин и Владимир Сальников. В отличие от пьесы, где место действия, возраст героев и предлагаемые обстоятельства странным образом ускользают в темноте ночного роуд-муви почти до финала, эскиз Салихова снимает интригу сразу и крупным планом предъявляет старость.

-

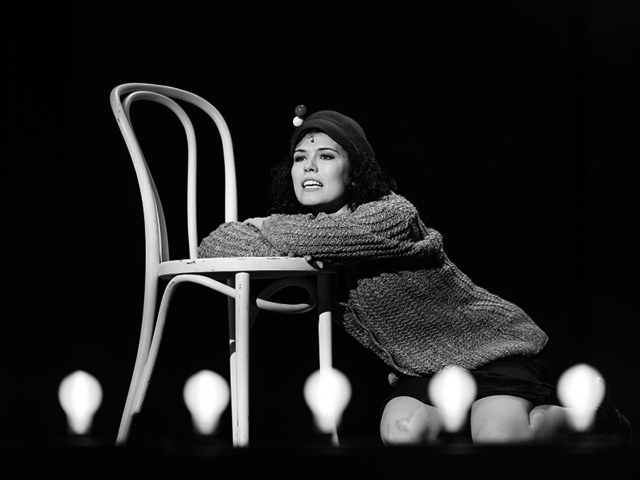

«Катя». По пьесе Л. Андреева «Екатерина Ивановна».

Томский областной театр драмы.

Режиссер Олег Молитвин, художник Дарья Здитовецкая.В постановке Олега Молитвина «Екатерина Ивановна» Леонида Андреева стала «Катей». Обращение к данной пьесе Андреева — серьезный вызов для режиссера и театра: в театре должна быть актриса на эту сложную, большую роль, а у режиссера — ответ на то, что случилось с Екатериной Ивановной. Непросто передать и колорит эпохи декаданса, модерна — времени, когда рушилось привычное позитивистское восприятие мира и на смену ему приходили тьма и бездна.

-

Не стало Наташи Исаевой. Последствия ковида. Остановка сердца. Мы провожаем ее несколькими репликами, в том числе взятыми из Фейсбука...

Невозможно.

Ушла Наташа Исаева. Энциклопедически образованный человек, ученый-санскритолог, историк философии, историк театра, доктор исторических наук, переводчик Кьеркегора, текстов индийских философов, пьес Маргерит Дюрас, трактатов Ханса-Тиса Лемана, Антонена Арто.

-

«Житие Спиридона Расторгуева». По рассказу В. Шукшина «Сураз».

Няганский ТЮЗ.

Режиссер Филипп Гуревич, художник Анна Агафонова.Взявшись ставить в Нягани небольшой рассказ Шукшина «Сураз», Филипп Гуревич отказывается от набора стереотипов о советской деревне: никаких кепочек, папиросок, покосившихся заборчиков в его спектакле нет. Пространство сцены аскетично: затянутый белым полотном пол и гвоздики, хаотично расположенные по всему периметру площадки. Приглушенный сумрачный свет, в котором едва различимы фигуры бабушек, сидящих в рядок в глубине сцены (большинство из них не актрисы театра, а волонтеры серебряного возраста — жительницы Нягани). Они — и хор плакальщиц, и деревенские соседки — задают голосом начало музыкального сопровождения, органной музыки.

-

«Снежная королева». Е. Шварц.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Евгения Богинская, художник Ильшат Вильданов.Услышав о премьере «Снежной королевы» в Театре Ленсовета, мы не долго размышляли о том, кто будет автором отклика на спектакль Евгении Богинской. Дело в том, что в 1978 году студент V курса Песочинский и аспирантка Дмитревская получили первую в жизни профессиональную премию за рецензию на «Снежную королеву», поставленную именно в Театре Ленсовета. Конкурс ВТО назывался «Молодость. Мастерство. Современность». Конечно, сразу захотелось поиграть в «Старость. Возросшее мастерство...» и всякое прочее. Но главное — понять про современность.

-

«Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии.

Режиссер Григорий Дитятковский. Музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев. Сценограф Владимир ФирерПоявление вооруженного концепцией режиссера в классической оперетте или старой музыкальной комедии — редкость и всегда серьезное испытание и для театра и для публики. Режиссерам свойственно перекраивать материал, смещать акценты, предлагать новые мотивировки и обстоятельства — а «легкий» жанр сопротивляется любой концептуальной переделке гораздо энергичнее чем драма или опера. Ну да, ходят легенды о «Летучей мыши», сделанной Нойенфельсом двадцать лет назад в Зальцбурге, где режиссер кинулся обличать нравы высшего общества (не обошлось без БДСМ; Марк Минковски за пультом поддерживал падающего в обморок Штрауса) — но на наших просторах даже легенд не остается.

-

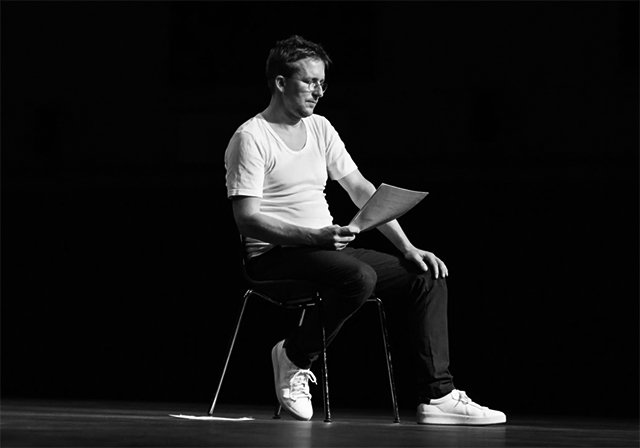

«Эссе об умирании».

Борис Никитин и компания It’s the real thing studios (Швейцария) в рамках XXII Фестиваля NET (Новый Европейский театр).

Автор пьесы, режиссер и перформер Борис Никитин.Прежде чем начать читать, он будто бы собирается с духом. Готов ли он к обнажению души? Его текст — это откровение, история болезни и смерти его отца, история его собственных переживаний и мыслей, сопровождающих этот процесс. Он читает по бумажке. Весь час. Он — Борис Никитин: швейцарский режиссер, драматург, потомок Афанасия Никитина и внук русского аристократа из Одессы. А на белых листках — его «Эссе об умирании». Он выходит на сцену один. Он в синих джинсах, в безупречно белых кроссовках и белоснежной футболке. Простой образ для непростого разговора, облаченного в художественную форму. Этот зазор между художественностью и документальностью, вымыслом и реальностью Никитин будет сохранять на протяжении всего спектакля, иногда увеличивая расстояние, иногда приближая, то ища прямой контакт со зрителем, то уходя в свой текст.

-

В день первого юбилея Константина Хабенского мы шлем ему привет с Моховой. Нет, не из 51-й, аудитории В. М. Фильштинского, которой он верен, а с Моховой, 30, где живет журнал, писавший о Косте Хабенском (назовем его так, ведь мы с Моховой) с первых шагов, с «Годо», «Войцека», «Калигулы».

-

«Ромео и Джульетта». У. Шекспир.

Краснодарский академический театр драмы.

Режиссер-постановщик Константин Солдатов, художник-постановщик Арина Слободяник.Как сегодня ставить «Ромео и Джульетту» на сцене — совершенно непонятно. Текст Шекспира, фабула которого знакома каждому со школьных лет, опосредован стократно: переводами, экранизациями, постановками.

Постановка Константина Солдатова поначалу как будто смиренно демонстрирует эти дезориентирующие правила игры. На сцене звучат отрывки из переводов на разных языках, появляются люди в разностильной одежде: современный человек читает Шекспира сквозь фильтры собственной культуры. В течение всей постановки будут мелькать цитаты из самых разных «Ромео и Джульетт» — визуальные, музыкальные, образные.

-

«Эхо Большого Детского фестиваля» в Калининградской драме

«Эхо Большого Детского фестиваля» — это специальная программа в рамках БДФ, созданная, чтобы проводить питчинги проектов и лаборатории, показывать готовые спектакли и эскизы. На этот раз «Эхо Большого Детского фестиваля» докатилось до Калининграда. Режиссеров для участия отбирала Наталья Сергиевская, а материал — сами режиссеры. Именно «эхо», потому что из трех эскизов с подростками или детьми напрямую был связан один — спектакль-игра Юлии Каландаришвили и художницы Евгении Платоновой по комиксу Аннет Херцог «Шторм в сердце / Сердце Шторма».

-

«Мама». Ф. Зеллер.

Театр им. Моссовета.

Режиссер Павел Пархоменко, художник Юлиана Лайкова.«Мама» — «Папа» — «Сын»: 2 — 2 — 1. С таким счетом существуют ныне в столичных театрах части с каждым сезоном все более модной драматической трилогии Флориана Зеллера. Впрочем, как ожидается, еще в этом сезоне «Мама» возьмет верх, когда утвердится еще и на подмостках МХТ. Что любопытно, всем «Папам» и «Сыновьям» в этом раскладе отведены большие сцены, тогда как три «Мамы» (включая готовящийся к постановке спектакль Егора Трухина) ютятся в малых пространствах. Их словно намеренно запирают в клетках собственного сознания, заведомо отметая малейшую возможность придать истории хоть толику объективной реальности.

-

Когда на дворе декабрь, а спектакль вышел в мае, разве уважающий себя блог, шагающий в ногу с театральным процессом, станет давать рецензию? Но ни в мае, ни в июне, ни даже в сентябре не находилось уважающего себя критика, который унизил бы себя аккредитацией на спектакль Константина Богомолова «Дядя Лёва» — после того, как режиссер заявил о том, что критика ему и театру не нужна, что пускать никого не будут, звать тем более, и пошли бы все далеко и надолго...

-

«Одинокий Новый год».

Независимый молодежный театр «Новая сцена-2» (Белгород).

Режиссер Оксана Погребняк.В преддверии Нового года белгородский Независимый молодежный театр «Новая сцена-2» выпустил спектакль «Одинокий Новый год». Небольшая, но активная труппа, которая ставит экспериментальные спектакли по современным пьесам, решила выйти на мирное устоявшееся поле новогодних постановок и детских утренников со спектаклем в жанре клоунады.

-

О фестивале «Другая сцена» на Новой сцене Александринского театра

Новая сцена Александринки создавалась как площадка для экспериментов, открытая любым проявлениям театральных форм. К сожалению, такой статус долгое время существовал у нее только на бумаге, а прорывные проекты появлялись на ней ситуативно. В итоге, чтобы отвечать на запрос времени, на Новой сцене создали еще и «Другую». В 2020 году «Другая сцена» собирала проекты в виртуальном пространстве и была ответом БДТ-Digital, в 2021-м стала расширяться в сторону других неконвенциональных спектаклей. В декабре «Другая сцена» на два дня захватила Новую. Зрителям императорского театра попытались сделать очередную прививку иного театра.

-

«Палачи». М. Макдонах. Перевод П. Шишина.

Новокузнецкий драматический театр.

Режиссер Ярослав Рахманин, художник Константин Соловьев.От спектаклей Ярослава Рахманина, главного режиссера Новокузнецкого театра, ожидаешь прежде всего выстраивания формы: фрагментарности, текстового монтажа, смыкания разностилевых средств, внутреннего мерцания, когда сквозь одну реальность проступает другая. «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха сделаны по-другому: в спектакле обозначены любимые режиссером приемы, но здесь он, в первую очередь, занимается разбором текста, не сокращая ни одной реплики, и работой с актерами, создавая цепочки мотивировок и представляя картину нравов в отдельно взятом английском пабе. И, кажется, это открывает для режиссера и труппы новые возможности интересного, разнообразного взаимодействия.

-

«Сильфида». Г. С. фон Левенскольд.

Астраханский театр оперы и балета.

Хореография Августа Бурнонвиля, воспроизведение хореографии и постановка Дмитрия Гуданова.Еще одно летучее создание поселилось на российских просторах — теперь и в Астраханском оперном есть «Сильфида». Балет, не слишком часто появляющийся в репертуаре провинциальных театров: «за романтизм» обычно отвечает «Жизель», а далее худруки не задерживаются в начале XIX века и с облегчением насыщают афишу большой русской классикой — она точно лучше продается. Но Дмитрий Гуданов, второй год возглавляющий балет в Астрахани, и будучи премьером Большого театра не искал легких путей, и теперь ставит своей труппе нетривиальные задачи.

-

«Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона».

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им. Леонида Якобсона.

Сценография Валерия Левенталя, Вячеслава Окунева, костюмы Вячеслава Окунева, Татьяны Ногиновой и Анны Якущенко, свет Евгения Ганзбурга и Камиля Кутыева.На Новой сцене Мариинского театра Санкт-Петербургский академический театр балета имени Леонида Якобсона представил премьеру сезона — программу «Вне времени», состоящую из хореографических миниатюр своего основателя. Необычайно удачное название маркирует чувство той ошеломительной новизны, которое вызывали работы Якобсона у его современников. Ровесник Джорджа Баланчина, выпускник петербургской балетной школы (класс Владимира Пономарева), последователь Михаила Фокина, он всегда следовал «против течения». В пору господства «высокоидейных» многоактных балетов он обращается к хореографической миниатюре, остававшейся его излюбленной формой на протяжении всей творческой жизни.

-

Когда кругом иноагенты,

Любой твой друг — иноагент,

Для поздравлений-комплиментов

Как будто точно — не момент.Когда в испуге от короны

Планета плавится, плывёт,

На ум приходит время оно

И чёрный ворон у ворот,Когда свободу слова душат,

Когда закрыт Мемориал,

Когда — потоп и нету суши,

Зачем успех и полный зал? -

«Господа проклятые». По мотивам романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы».

Небольшой Драматический Театр.

Автор инсценировки и режиссер Вадим Сквирский, художник Екатерина Угленко.В юбилейный год Ф. М. Достоевского, когда многие театры инсценируют его произведения, НДТ выпустил «Головлевых» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Спектакли по Достоевскому в репертуаре театра есть. Это и «Преступление и наказание» (2012) В. Сквирского, и «Братья Карамазовы» (2016) Л. Эренбурга, где Сквирский режиссер-соавтор. Оба эти спектакля ставились как студенческие дипломные работы, оба с некоторыми изменениями в составах перешли на сцену НДТ, на обоих курсах Сквирский был еще и одним из педагогов. Из восьми исполнителей «Господ» шестеро — с «карамазовского» курса. А Константин Шелестун, исполняющий роль Иудушки Головлева, тоже был их преподавателем и играет со своими студентами и Федора Павловича в «Карамазовых». Ситуация «семейная», где все друг другу почти родня. Неудивительно, что и в спектакле по Щедрину в ситуациях и характерах, в поведенческих мотивах и манере игры возникают отсветы и ракурсы «достоевские».

-

«Процесс». По мотивам романа Ф. Кафки.

Александринский театр.

Режиссер и автор инсценировки Аттила Виднянский, сценография и костюмы Марии и Алексея Трегубовых.Александринский театр не чужой Аттиле Виднянскому. Аттилла Виднянский не чужой русскому театру, русский театр не чужой венгерскому, Венгрия чуть ли не главный европейский раскольник по части интеграции, Россия против европейской интеграции в принципе. Это взаимосвязанный процесс. Петельки-крючочки на непрозрачный политический лад. Тут есть о чем думать и говорить.

комментарии