МНОЖЕСТВО НАС

Одним из важнейших векторов развития современного российского театрального искусства становится его перемещение в плоскость нематериального — ориентации на процесс и производство опыта. Разумеется, это не сегодняшнее изобретение, и его генеалогия уходит корнями к западному авангарду 1960-х годов и философским теориям середины XX века.

Французский философ Морис Мерло-Понти в работе «Феноменология восприятия» описывает такую картину мира, при которой его объективное восприятие не может быть оторвано от субъекта. Первичен мир воспринимаемый, построенный на взаимоотношениях человека с реальностью: «…человек живет в мире, и именно в мире он себя познает» 1. Воспринимаемый мир — это основа человеческой рациональности, невозможной без описания первичного опыта контакта индивида с миром, возникающего до попытки его объяснения. Взгляды Мерло-Понти, как и работы лингвиста Джона Остина, французского философа Жака Деррида, пионерки гендерной теории Джудит Батлер, теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса, реляционная эстетика Николя Буррио, в значительной мере повлияли на теорию процессо-ориентированного искусства.

В современном российском театральном процессе выделяется немало спектаклей, идеологией которых становится дематериализация объекта. В таких произведениях процессуальность выходит на первый план, а создание конечного материально-художественного объекта становится неважным, а иногда и невозможным. Главная цель такого типа искусства — построение опыта и конструирование взаимоотношений — «пространства коммуникации бесчисленных корреспондентов и адресатов», как определяет его Николя Буррио2.

Саша Шумилин — основатель пермской театральной компании «немхат» — занимается как раз таким типом театра. Его спектакли — это конструкторы для встречи и взаимодействия людей, призванные не только дать возможность получить новый опыт, восстановить нарушенные связи между людьми и вернуть базовое доверие, но и дать человеку утвердить свою значимость и уникальность в его повседневности. Философ Паоло Вирно определяет современное общество термином «множество» — совокупность людей, объединенных общим интеллектом (языковые и мыслительные процессы, социальные навыки), но сохраняющих свою индивидуальность. Если мыслить, исходя из этой теории, то можно сказать, что Шумилин дает возможность проявиться уникальности каждого человека, но при этом почувствовать общность со всем «множеством». Создание возможности встречи индивидуальностей, в которых они могут обнаружить общность и преодолеть коммуникативные барьеры, внимание к другому, включенность в повседневность, — и есть основная художественная стратегия Саши Шумилина.

Шумилин окончил Пермский институт культуры, получив сразу две специальности — режиссера театрализованных представлений и праздников и артиста мюзиклов (курс Б. Мильграма и В. Гурфинкеля). Работал в Театре-Театре, а потом уволился и собрал в местном мединституте театральную компанию «немхат».

«Пять лет мы существуем, и я думаю, что круто работать вне театральных институтов, университетов и прочего, потому что у тебя вроде бы нет никакой программы, которую ты должен вдалбливать. У тебя есть ребята, они учатся на других специальностях, но у них есть желание взять и свое время посвятить театру, сделать что-то. Это каждый раз новое исследование, когда ты думаешь не с точки зрения „а что бы тебе поставить, какой материал“, а „в каком материале ребята, которые не застроены какими-то актерскими тренингами, сценическими движениями и прочим… будут органично существовать“. Что сделать, чтоб они были органичными, а смотреть было приятно и хорошо? Мне кажется, что у меня это получается, потому что я уже не могу себя представить без своих ребят. Я только объясняю правила игры, а потом мы все делаем вместе».

Мое знакомство с «немхатом» началось в Нижнем Новгороде на образовательном форуме Российской студенческой весны. Как человек, никогда не сталкивавшийся со студенческим творчеством в свои учебные годы, я лишь отдаленно представляла его как нечто из категории кружков по интересам. Оказалось, что это не всегда и не совсем так. Да, есть те, кто занимается репрезентацией «большого искусства» с его сценой-коробкой, драматургическим текстом и стремлением к ощутимому результату — спектаклю как конечному материально-художественному объекту. Но есть и другие — такие, как «немхат». Они работают с «непрофессионалами», превращая невиртуозность в эстетическую ценность. Личный опыт перформеров и перформерок здесь становится материалом для творческого исследования себя и множества других Я, себя и мира вокруг, позволяя вписать негероическую фигуру обычного человека в широкий контекст, сделать его видимым и проявленным — утвердить априорную значимость каждого. Основным выразительным средством в театре такого типа становится человек, пришедший из иного профессионального контекста, его опыт и система мышления, с которыми может идентифицировать себя зритель. Критерием красоты — реальность и повседневность, знакомые каждому. Красота здесь не становится неким недосягаемым идеалом, не является Абсолютом, не пронизывается тоской по лучшему миру — она доступна каждому, нужно лишь разрешить себе увидеть ее и в себе, и в других.

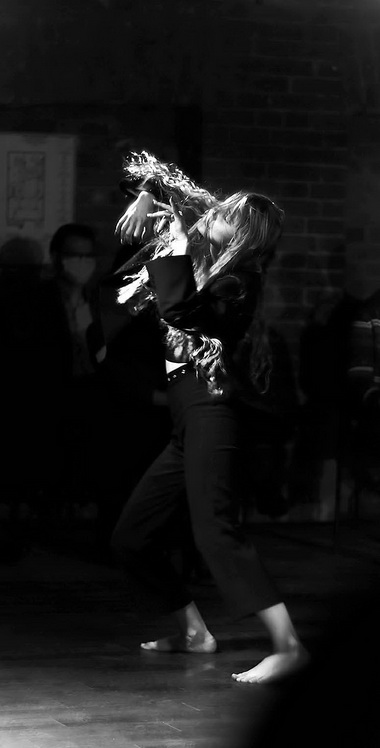

Тогда, на Студвесне, «немхат» показывал экспериментальный балет «Я танцую, пока ты смотришь на меня». Перед началом зрители получают доступ к сайту с либретто — это фотографии шестнадцати перформеров (приехавших из Перми и набранных в Нижнем Новгороде), их короткие биографические справки и сообщение, о чем они танцуют сегодня. Основная идея спектакля — трансляция собственной чувственности и субъектности, данная в предельной незащищенности. Шестнадцать перформеров танцуют соло под полную запись выбранного каждым из них трека, не являясь профессиональными танцорами. Зритель здесь может наблюдать не только за тем, как по-разному выстраивают перформеры свои отношения с танцем, как они преодолевают стеснение перед публичностью, но и сместить фокус с физической стороны процесса на сообщение, которое они пытаются донести. Танец здесь становится лишь инструментом для невербальной коммуникации — он дает возможность прожить чувственный опыт в попытке выразить непроговоренное. Зрителя тут не вовлекают в действие — он лишь наблюдатель, но от его реакции напрямую зависит состоятельность коммуникации. Именно зрительская реакция — это мерило результативности намерения соединить всех со всеми и создать безопасное пространство, в котором на дистанции спектакля все равны и все предельно откровенны. Буду ли я как зритель оценивать тела перформеров, их физическую подготовленность и соответствие канонической красоте движений или приму других — тех, что на сцене, — безоговорочно? Признание неидеальности чужой, а через нее и своей собственной, допущение возможности ошибаться и не встретить осуждения, быть одобренным просто за факт своего существования, за смелость быть откровенным — способность разглядеть за физической жизнью индивидуальность и ту мотивацию, с которой человек выходит на сцену, — вот что требуется от зрителя в таком спектакле. Простота, принятие и безоценочность — главные зрительские характеристики в театре такого типа.

«Был такой момент, когда из „немхата“ практически все ушли. Это было во втором сезоне, и, наверное, это нужно было, чтобы я увидел себя со стороны. У меня это был 2-й или 3-й курс, когда я учился в театре, когда нас начали гнобить… Нет, 4-й курс. Все капец плохо было именно с точки зрения душевного состояния. И я приходил на репетиции и орал. Никого не слышал, никого не слушал. И просто мне в один день все начали писать: „Я ухожу“. Тогда так херово было. Я начал анализировать, почему так происходит, из-за чего. И понял, что так не хочу. Я хочу все время находиться в суперобычной простой коммуникации. С этого момента я совершенно изменился — полностью. Пересмотрел принципы работы, изменил свое отношение к тем, кто приходит в „немхат“, изменил свое отношение вообще — как к людям. Начал с этого момента по-другому существовать. Я понял, что надо выстроить простую коммуникацию, когда вы все друг другу друзья. Понятно, что ты как точка, как режиссер, ты просто говоришь, что мы будем делать. Ты просто должен стать человеком, за которым пойдут. Всё. А для того, чтобы за тобой пошли, надо выстроить горизонтальную структуру общения. Это, знаешь, как приходит в столовку начальник, садится и отдельно от всех ест. Я не могу так. Я, например, очень люблю со студентами ходить куда-нибудь тусить в клубы. Притом я понимаю, что мне 28, им 21. И вроде бы я со стороны выгляжу как парень, который хочет молодиться и ходит с молодыми куда-то развлекаться и прочее. Но нет, я ловлю кайф от того, что я с ними общаюсь один на один. Они мне могут нагрубить, и это нормально. Я не стану им говорить: „Что? Ты понимаешь, кому ты это сейчас сказала?“ Могут по-злому пошутить со мной, это круто. Наверное, форма этого общения на чуть-чуть оставляет тебя молодым. Все равно, конечно, старость придет».

В «Пока все дома» зритель перестает быть пассивным наблюдателем, становясь полноправным соучастником. В спектакле восемь перформеров — хозяев и восемь зрителей — гостей. Они вместе собираются за одним столом и разговаривают. Темы для разговоров задаются чатом «ВКонтакте», куда также приходят короткие музыкальные и видеореференсы. Кроме того, у каждого перформера с собой есть фотография — еще одна отправная точка для разговора. У спектакля открытая структура: перформеры могут меняться, гости могут возвращаться в качестве хозяев (так было и в Москве на показах во внеконкурсной программе «Золотой маски» «Маска Плюс»). Сам спектакль — это творческое исследование доверия. Объединяя перформеров и зрителей в сакральной в общем-то ситуации застолья и воссоздавая атмосферу дружеских посиделок, Шумилин не навязывает им общение как единственно возможный вариант развития действия внутри спектакля. Зритель может выбрать, активную или пассивную позицию он займет, — здесь нет принуждения, есть только предложение. Эстетической категорией становится проза жизни и та чувственная интенсивность, с которой она проживается каждым отдельным субъектом. Через обсуждение различных тем (они варьируются от показа к показу): от любимых блюд до сексуальных провалов и тяжелого переживания утраты — у нас появляется возможность сопоставить свой опыт с опытом других людей, ощутить причастность к единому сообществу, круг которого здесь очерчивается максимально широко — мы все просто люди.

«Хочу повторить фразу, которую ты сказала, — была счастливее. Наверное, сейчас уже много пережито. Вот этот момент счастья, про который говоришь ты, был и у меня в то же время, и я тоже тогда был в Питере. Жил у друга Гриши в общаге Горного университета бесплатно. Я приехал из Москвы, потому что мне в Москве негде было жить. Меня выгнали из квартиры, и мне нужно было где-то остановиться. И я ему пишу: „Можно я к тебе в Питер приеду?“, а у меня в кармане последняя 1000 рублей. Я иду на Киевский вокзал, покупаю билет за 700 рублей на сидячее место, еду ночь до Петербурга. Он меня встречает, и у меня осталось 300–200 рублей, на которые я жил все эти дни. Ну там Гриша кормил меня немножко. Но это было самое счастливое время. Если про „Пока все дома“ говорить, я один раз играл и рассказывал про фотографию свою, именно про то время, где мы с ним стоим в обнимку напротив мостов. Это круто очень было. Я бы вернул то время. Еще наивный тогда был во всех делах. Да я и сейчас, мне кажется, наивный. Я верю, что все будет хорошо».

В «Пермском море» — спектакле, поставленном в бассейне пермского спортивного комплекса «Олимпия», драматургическим материалом становятся ответы перформеров на вопросы о желании/нежелании уехать из Перми, о мечтах и смысле жизни, воспроизводимые в наушниках каждого зрителя. Их простые ответы сопровождаются звуковой партитурой из плеска воды и тяжелого прерывистого дыхания пловцов (саунд — Леон Целебровски, звукоинженер — Влад Рубинчик), тревожным миганием огромного экрана, расположенного над бассейном (визуал — Данил Михалев) и непрерывным движением перформеров от одного бортика к другому. Перформеры — не только непрофессиональные артисты, но и, что тут гораздо важнее, непрофессиональные спортсмены. В отличие от «Я танцую, пока ты смотришь на меня» здесь фокус не смещается с жизни физического тела, но и активно направляется на него, при этом сохраняя невиртуозность в качестве основного приема и средства художественной выразительности. Несвобода, заданная ограничителями дорожки бассейна, присутствие перформеров — их усталость, борьба с ней, преодоление и необходимость продолжать движение — все это вскрывает первобытную чувственность, страсть к жизни и одновременную тотальную усталость от ее герметичности и изначальной заданности траектории. Соединение физического напряжения, неподдельного утомления с наивными ответами в наушниках совсем еще молодых ребят погружает меня как зрителя в пространство временного зазора между мной и ними. Голоса в записи принадлежат людям в среднем на десять лет младше меня, и они оттуда, как и я когда-то, рассуждают, какими они будут через десять лет, то есть в моем нынешнем возрасте. Сопоставляя свою биографию с биографией этих людей, я как зритель обнаруживаю трагическое несоответствие желаемого и действительного, но расположенное не в плоскости философского мира «больших идей», а в моей реальной повседневности — в столкновении нашего общего стремления выйти за границы обозримого в возможный мир исполнения наших мечт, и мое понимание того, как сильно обнаружение себя через десять лет может быть далеко от этого возможного (и часто несбыточного) мира.

«У меня один раз такое было, что я думал про миссию человечества. И я такой: „Что я думаю про это? Ведь ее же нет“. Знаешь, вот кошка живет. Она спит, ест, поиграет, спит, ест, поиграет. И мы так же: спим, едим, играем. Вот есть мы, а дальше — космос. И больше ничего. А вдруг реально там еще что-то есть. Фиг знает. А вдруг до нас тоже кто-то был — да фиг пойми. Я иногда об этом задумываюсь. А театр для чего существует? Театр должен менять жизни».

Спектакли Саши Шумилина — это простые по форме концептуальные рамки, допускающие возникновение внутри них различных историй за счет открытости структуры и ротации перформеров. На дистанции сценического времени в них создается среда для исследования и усвоения индивидуального опыта, который от совместного проговаривания и проживания становится коллективным. Это попытка создать пространство, где все равны друг другу, где главным критерием становится не качество исполнения, а причина, по которой человек оказывается внутри спектакля. Обыденность в них является основной эстетической категорией, на территории которой возможен опыт построения различных коммуникативных моделей, сопоставления идентичностей и тонкой сонастройки людей друг на друга. Это мир, в котором никто не может быть отвергнут или осмеян, любые проявления личности тут допустимы — они составляющие ее уникального мира, заслуживающего принятия, поддержки и любви, как и любой другой. Именно о таких произведениях пишет Николя Буррио, отмечая, что они «порождают реляционные пространства — времена, межчеловеческие опыты, стремящиеся освободиться от ограничений, навязываемых идеологией массовой коммуникации» 3.

В намерении через театральную ситуацию создать альтернативную социальную модель, собственно, кроется и желание, и обещание нового мира, в котором каждому дана возможность быть проявленным.

— Мне кажется, такое отношение к жизни поможет выжить в любой ситуации. Потому что ты всегда найдешь зону, где все будет окей и где можно будет двигаться дальше. Тихоходка — я читала про них комикс и думала — вот, тихоходка — мой кумир. Она в воде не тонет, в космосе выживает, у нее клетки как-то так особым образом устроены, и она впадает в подобие комы. Как только условия снова становятся благоприятными, она оживает.

— Это я.

— И я.

Сентябрь 2021 г.

1 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Наука, 1999. С. 3. 2 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. М.: Ад Маргинем пресс, 2016. С. 9. 3 Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. С. 28.

Комментарии (0)