-

Пресса » Премьеры » 2025/2026 »

Pressa Adminych

Ханума -

Пресса » Премьеры » 2025/2026 »

Pressa Adminych

Игра в классики -

Блог »

Наталия Каминская

В АФРИКЕ АКУЛЫ, В АФРИКЕ ГОРИЛЛЫ

«Чуковский» Саввы Савельева в Театре Ермоловой (Москва) -

Блог »

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНО: ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖАТВА» -

Пресса »

Pressa Adminych

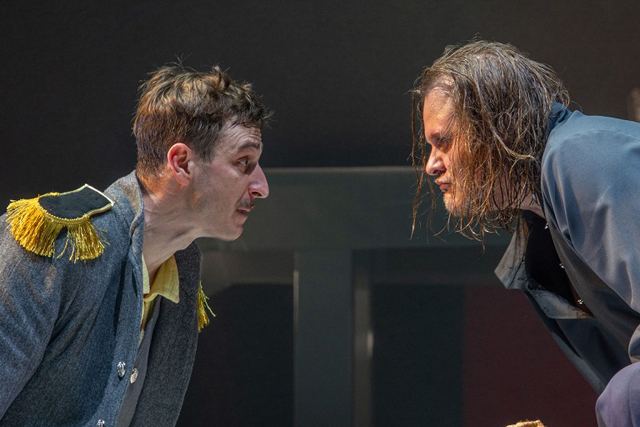

СИДЕТЬ! ЛЕТАТЬ! СЛУЖИТЬ!

Дмитрий Крестьянкин поставил спектакль о героях и жертвах -

Блог »

Алиса Фельдблюм

СИМУЛЯКР КРЕПОСТИ

«Капитанская дочка» Кирилла Сбитнева в Русском драматическом театре «Мастеровые» (Набережные Челны) -

Блог »

Марина Дмитревская

КОСМОС КАК СОЧУВСТВИЕ

«Звездные псы» Дмитрия Крестьянкина в Театре на Литейном -

Пресса » Премьеры » 2025/2026 »

Pressa Adminych

Играем «Бориса Годунова» -

Блог »

Ирина Селезнева-Редер

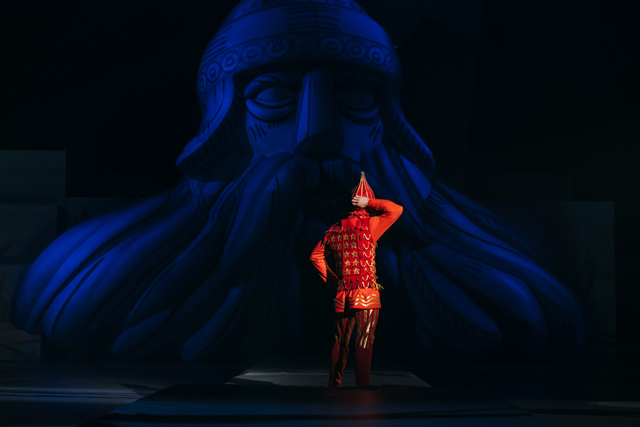

ЕСЛИ ПУШКИН АКРОБАТ

«Сны Пушкина» Жанны Шмаковой в Компании «Новый русский цирк» на площадке УСЗ «Дружба» в Лужниках -

Блог »

Лиза Кешишева

КРЫША КАК УБЕЖИЩЕ

Акция «Все тут» к 100-летию Анатолия Эфроса -

№ 121 » К ЧИТАТЕЛЯМ И КОЛЛЕГАМ »

Марина Дмитревская

К ЧИТАТЕЛЯМ И КОЛЛЕГАМ -

Пресса » Премьеры » 2025/2026 »

Pressa Adminych

Звёздные псы -

Блог »

Кей Бабурина

АУ, МЫ ПОДОШЛИ ИЗ-ЗА УГЛА

«Вальс-бостон» Михаила Миронова в Компании «Красный квадрат» и Театре Эстрады (Москва) -

Блог »

Лариса Лобанова

ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ ПОБЕДЫ

«Агамемнон» Василиоса Самуркаса в Рязанском областном театре драмы -

Блог »

Елизавета Минина

ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ НА НЕСКОБЛЕНОМ ПАРКЕТЕ

«Мой друг Лапшин» Елены Павловой в Александринском театре -

Блог »

Александр Новиков, Вера Матвеева, Евгений Баранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ ЕВГЕНИЯ ФИЛАТОВА! -

Блог »

Алина Арканникова

ПРОКЛЯТЬЕ РОДА МУРАТОВЫХ

«Буренушка» Айрата Абушахманова в Башкирском государственном академическом театре драмы имени М. Гафури (в рамках XVI Международного театрального фестиваля «Александринский») -

Блог »

Алена Солнцева

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ НАТАН

«Натан Мудрый» Петра Шерешевского в Московском еврейском театре «Шалом» -

Пресса » Премьеры » 2025/2026 »

Pressa Adminych

Любовью не шутят -

Пресса » Премьеры » 2025/2026 »

Pressa Adminych

Тэффи. Бег

WP_Query Object

(

[query] => Array

(

[‘taxonomy’] => ’spectacle’

[‘term’] =>

)

[query_vars] => Array

(

[‘taxonomy’] => ’spectacle’

[‘term’] =>

[error] =>

[m] =>

[p] => 0

[post_parent] =>

[subpost] =>

[subpost_id] =>

[attachment] =>

[attachment_id] => 0

[name] =>

[pagename] =>

[page_id] => 0

[second] =>

[minute] =>

[hour] =>

[day] => 0

[monthnum] => 0

[year] => 0

[w] => 0

[category_name] =>

[tag] =>

[cat] =>

[tag_id] =>

[author] =>

[author_name] =>

[feed] =>

[tb] =>

[paged] => 0

[meta_key] =>

[meta_value] =>

[preview] =>

[s] =>

[sentence] =>

[title] =>

[fields] =>

[menu_order] =>

[embed] =>

[category__in] => Array

(

)

[category__not_in] => Array

(

)

[category__and] => Array

(

)

[post__in] => Array

(

)

[post__not_in] => Array

(

)

[post_name__in] => Array

(

)

[tag__in] => Array

(

)

[tag__not_in] => Array

(

)

[tag__and] => Array

(

)

[tag_slug__in] => Array

(

)

[tag_slug__and] => Array

(

)

[post_parent__in] => Array

(

)

[post_parent__not_in] => Array

(

)

[author__in] => Array

(

)

[author__not_in] => Array

(

)

[search_columns] => Array

(

)

[ignore_sticky_posts] =>

[suppress_filters] =>

[cache_results] => 1

[update_post_term_cache] => 1

[update_menu_item_cache] =>

[lazy_load_term_meta] => 1

[update_post_meta_cache] => 1

[post_type] =>

[posts_per_page] => 20

[nopaging] =>

[comments_per_page] => 1500

[no_found_rows] =>

[order] => DESC

)

[tax_query] => WP_Tax_Query Object

(

[queries] => Array

(

)

[relation] => AND

[table_aliases:protected] => Array

(

)

[queried_terms] => Array

(

)

[primary_table] => wp_posts

[primary_id_column] => ID

)

[meta_query] => WP_Meta_Query Object

(

[queries] => Array

(

)

[relation] =>

[meta_table] =>

[meta_id_column] =>

[primary_table] =>

[primary_id_column] =>

[table_aliases:protected] => Array

(

)

[clauses:protected] => Array

(

)

[has_or_relation:protected] =>

)

[date_query] =>

[request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID

FROM wp_posts

WHERE 1=1 AND ((wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish' OR wp_posts.post_status = 'acf-disabled')))

ORDER BY wp_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 20

[posts] => Array

(

[0] => WP_Post Object

(

[ID] => 161104

[post_author] => 614

[post_date] => 2025-10-03 00:00:00

[post_date_gmt] => 2025-10-02 21:00:00

[post_content] => комедия

перевод Татьяны Довгань

16+

заслуженная артистка Санкт-Петербурга

родственник МикичаАлександр МУРАВИЦКИЙ

заслуженная артистка России

заслуженный артист России

заслуженный артист России

«Чуковский».

Театр Ермоловой (Москва).

Автор пьесы, режиссер и художник Савва Савельев, художник-постановщик Филипп Шейн.

«Чуковский» — постановка масштабная сразу в нескольких смыслах: и большая сцена, и три часа с антрактом, и центральная фигура самого знаменитого и до сих пор самого читаемого детского поэта Корнея Чуковского, и, наконец, артист Данила Козловский в заглавной роли.

Режиссер Савва Савельев, он же автор драматургической основы спектакля, создавал, конечно, не чистый байопик, но некую сценическую фантасмагорию, в которой факты биографии вольно переплетаются с сочинениями поэта и персонажами этих сочинений. Ход давно проверенный, но по-прежнему весьма плодотворный в нескучном театре, где линейным иллюстрациям жизни и всяческим прилежным нарративам предпочитают свободную фантазию на тему.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Действие спектакля приходится, видимо, на последний год жизни писателя, 1969-й; Чуковский в больнице, где, находясь под действием различных барбитуратов (особенно часто упоминается феназепам), уже путает реальность со своими видениями и воспоминаниями. Здесь и потеря близких — жены, сына Бориса, погибшего на войне, второго сына, Николая, скончавшегося во сне, и дочки Муры (Анна Воркуева), героини множества сказок Чуковского, умершей в 11 лет, но приходящей к нему во снах уже взрослой девушкой. Здесь и его увлечение английской поэзией, и строки Уолта Уитмена, которого Чуковский переводил. К концу первого акта заглавный герой преображается из старика в еще молодого, полного сил человека и перемещается в своих снах в ту самую жаркую Африку, которой вместе с ее экзотическим животным миром посвящена солидная часть его сказок. Однако и на этой волшебной территории его не перестает преследовать острое чувство вины: за ушедших до срока детей, за отречение от собственных сказочных сочинений, за чудовищный призыв создавать строгие лагеря для несовершеннолетних, за подписи, поставленные под всякими людоедскими, продиктованными властью письмами...

Практически все составляющие этого спектакля очень хорошо вписываются в один из сегодняшних театральных трендов. Перед нами, конечно же, попытка представить известную фигуру отечественной литературы живой, противоречивой и грешной, лишенной пьедестала и позолоты. Уйти от привычного образа благостного дедушки-сказочника, сидящего у себя в Переделкино в окружении тщательно умытых детишек. Исследовать судьбу советского художника, отражающую тяжкую историю страны. И вообще судьбу большого таланта, которая не бывает ни безоблачной, ни гладкой даже вне зависимости от окружающих его политических реалий. Попутно оживить на сцене его художественный мир. И, наконец, поставить в центр спектакля одну крупную творческую личность, которую воплотит на сцене другая крупная личность. Тут с ходу вспоминается не столь давняя постановка «Я — Сергей Образцов» в ГАЦТК, где заглавную фигуру играет Евгений Цыганов, притом в портретном гриме Образцова. Козловский тоже играет Чуковского почти что в портретном гриме. Но он еще солидную часть спектакля проводит в носатой латексной маске, а почти весь первый акт изображает немощного, согнутого пополам старика, и снова всплывает в памяти изменившийся до неузнаваемости Цыганов в роли Режиссера в спектакле Дмитрия Крымова «Моцарт. „Дон Жуан“. Генеральная репетиция»...

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Д. Козловский (Чуковский/Корнейчуков).Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Итак, гротескный Николай Корнейчуков (настоящее имя писателя) предстает перед нами в первом акте, действие которого происходит в больнице (Корней Чуковский скончался от гепатита в Кунцевской клинике), в окружении хамоватого медперсонала и таких колоритных пациентов, что невольно приходят на ум кинокомедии конца 50-х годов, снятые и сыгранные в простодушном водевильном режиме. Именно так, в старой и доброй карикатурной манере, играют артисты Театра Ермоловой обитателей этой больницы. Они же переодеваются в пионеров с цветами, шариками и барабанами, и их бодрое поздравление, адресованное бедному старику... сказать, что подобные сцены уже несколько десятилетий кочуют из спектакля в спектакль по нашим сценам, — это не сказать ничего.

Но во втором акте, благодаря в том числе сценографу Филиппу Шейну и особенно художнику по костюмам Виктории Севрюковой, действительно разворачивается фантасмагория. Желтая африканская пустыня с одиноким засохшим «чудо-деревом» в центре, становится местом длительного пребывания нашего героя. Тут и оживает фантастический мир животных: крупный Бегемот (Михаил Попов), изящная Зебра (Александра Милешина), колоритная Свинья (Наташа Горбас), феерическая Муха-Цокотуха (Иван Новиков) со складчатыми «фалдами» хвоста, медведи, лисички и прочие прекрасные действующие лица незабвенных стихов Корнея Чуковского. Отдельно впечатляет гигантский крокодил с разинутой зубастой пастью, готовой проглотить висящий под колосниками солнечный диск. Переместившийся сюда в своих видениях поэт застает смешное заседание правления СНТ под названием «Лимпопо». Тут содержатся самые разные ассоциации — и с кондовыми советскими собраниями, и с дачным поселком Репино, той самой «Чукоккалой», где одно время жил герой. Но главное здесь — вопросы, стоящие в повестке собрания и содержащие множество цитат из стихов: бегемот провалился в болото; лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли; пришел страшный Тараканище... Сцена по поводу последнего явно удалась. Сперва у зверья случается нешуточная оторопь от одного только упоминания «рыжего и усатого», но потом кто-то в суматохе наступает на невидимое насекомое, и долго потом эти запуганные звери рассматривают на полу мизерный финал своих многолетних страхов.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Однако по большей части все это долгое и красочное собрание эффектно, но, в сущности, бессмысленно топчется на одних и тех же строчках и без конца повторяющихся необязательных физических действиях.

Перемещение автора из душных больничных стен на простор свободной и «опасной» Африки не избавляет его от мучительных приступов совести. Сюда продолжают проникать и цитаты из переведенного Чуковским Уитмена, и его литературоведческие опыты, и его умершие до срока дети, и его последняя жена, и злосчастные позорные письма, и этот его оголтелый призыв создавать трудовые лагеря. Здесь происходит кладбищенская сцена привидевшейся ему встречи с любимыми поэтами — Ахматовой, Маяковским и Блоком, которые по очереди читают самые свои хрестоматийные строки.

Автору спектакля явно важно было не упустить из виду практически ни один факт биографии Корнея Чуковского и ни одну из многочисленных ипостасей его творческой деятельности (Уитмен, Киплинг, Чехов, Некрасов...). И при этом хотелось создать вольный сценический текст, в котором документ переплетается с фантазией, сухой факт — с ярким зрелищем. Стоит ли здесь провозглашать очевидное — такая театральная работа оказывается куда более трудным делом, чем «...из болота тащить бегемота». Драматургическая основа грешит бесконечными повторами одних и тех же имен и событий, отчего и текст сценический наполняется путаницей и досадной приблизительностью. Начиная со способа актерского существования, в котором преобладает поверхностная, крикливая манера игры. Продолжая размытостью исторических фактов. Заглавный герой в спектакле не раз вопрошает, вероятно, под воздействием феназепама: «Какой сейчас год?» И действительно, какой? К примеру, когда и почему Чуковский отрекся от своих чудесных стихотворных сказок? Сначала «Муху-Цокотуху» обвиняли в пропаганде буржуазных праздников. Затем Надежда Крупская «наехала» на «Крокодила» и «Мойдодыра», усмотрев в стихах чуждые веяния и вредную чепуху. К отречению Чуковского привела последовательная травля, и было это в 20-х годах. А вот боязнь доносов и арестов — это уже 30-е. Далее 40-е — это Отечественная война со всеми вытекающими из нее настроениями. А в конце 50-х Чуковский, единственный из писателей, поздравил Бориса Пастернака с присуждением Нобелевской премии.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Д. Козловский (Корнейчуков), Х. Татаров (Николай).Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Рыхлая и, увы, отдающая графоманией ткань спектакля создает, в особенности у молодого зрителя, впечатление от долгой жизни писателя (фраза «в нашей стране надо жить долго» со сцены, знамо дело, тоже звучит) исключительно как от спрессованного в однородную массу периода сплошных страхов, арестов и доносов. Без малейших нюансов и подробностей, содержащихся в разных эпохах, то повергавших советских художников в полное отчаяние, а порой и уничтожавших их физически, то дававших передышку и надежду. Надо признать, что история страны, прямым образом отразившаяся на биографии и Чуковского, и всех его талантливых коллег, та самая, от которой молодых зрителей отделяют-то всего два-три «рукопожатия», для многих из них так же экзотически далека, как, скажем, опричнина или реформы Павла I. Но театр уж точно мог бы отнестись к ней более внимательно.

Есть, разумеется, в спектакле и яркие эпизоды. Например, сцена воображаемой встречи Корнейчукова со своим умершим сыном Николаем (Хасбулат Татаров), успевшим до своего ухода стать довольно успешным писателем и переводчиком. Их разговор о проблемах совести художника сыгран в строгой и точной психологической манере. Что, правда, не вяжется с общим, лихо зрелищным стилем игры. А еще возникает вопрос: почему Николаю в спектакле уделено персональное внимание, в то время как гораздо более знаменитая дочь Чуковского Лидия Корнеевна лишь мимоходом упомянута?

Или вот текст страшноватого письма Чуковского о необходимости трудовых лагерей для социально опасных детей. Козловский произносит его как страстный монолог убежденного фанатика, с нешуточным темпераментом, с точнейшими психологическими оценками, делающими документ фактом пусть и старого, но по-прежнему живого в своих нечастых талантливых проявлениях театра.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Или вот сама по себе хорошая музыка, исполняемая вживую группой TERELYA (Антон Макаров и Анастасия Тереля): стихи Чуковского отлично поются и в новых музыкальных форматах, кто б сомневался. Однако это еще один художественно не аргументированный момент в общей стилистической путанице, в структурной и смысловой необязательности.

Данила Козловский играет с таким нешуточным вдохновением, с такой очевидной актерской жаждой от вынужденного простоя, с таким счастьем от пребывания на большой сцене, где ему, конечно, самое место, что не увлечься его игрой невозможно. Он здесь и театральная маска, и живой, реальный человек. Он легко берет любые предлагаемые условия: играет и гротескного старика, и мужчину в расцвете сил; передает и мучительную рефлексию, и дружеское расположение, и уверенность в собственных возможностях, и боль от бесконечных утрат, и иронию, и серьез, и даже пафос. Он почти все время присутствует на сцене, мгновенно переключая свои многочисленные актерские регистры. Но поскольку ему не предложены ни серьезный «разбор», ни некий определенный жанровый способ существования, артист и лицедействует, и исповедуется, и изображает, и «живет». Благо все это он хорошо умеет делать. А еще есть красивый, выпуклый жест, есть отменная, легкая пластика, есть богато расцвеченный интонациями и тембрами голос. По большому счету — есть та самая знаменитая форма, которой славится именно питерская театральная школа.

Предательски хочется процитировать давно ставшие трюизмом пастернаковские строчки — про талант, что является единственной новостью, «которая всегда нова». А что такого? Если в спектакле Александр Блок читает «Ночь, улица, фонарь, аптека...», а сам Чуковский в финале исполняет стихотворение «Гамлет» («Гул затих. Я вышел на подмостки»), то почему бы и автору этих строк не вписаться в хрестоматию?

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Читает, а точнее отыгрывает Козловский эти стихи отлично: то ли вспоминает, как сам еще недавно играл Гамлета в спектакле Льва Додина, то ли намекает на жестокую рефлексию Корнея Чуковского, то ли исполняет своеобразный гимн творческому человеку. При всех допусках к этому времени гадать и приращивать смыслы уже совсем не хочется. В конце концов, стихи-то хорошие — и про фонарь с аптекой, и про то, как «продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути», и про Крокодила, и про Тараканище.

[post_title] => В АФРИКЕ АКУЛЫ, В АФРИКЕ ГОРИЛЛЫ [post_excerpt] =>«Чуковский».

Театр Ермоловой (Москва).

Автор пьесы, режиссер и художник Савва Савельев, художник-постановщик Филипп Шейн.

«Чуковский» — постановка масштабная сразу в нескольких смыслах: и большая сцена, и три часа с антрактом, и центральная фигура самого знаменитого и до сих пор самого читаемого детского поэта Корнея Чуковского, и, наконец, артист Данила Козловский в заглавной роли.

Режиссер Савва Савельев, он же автор драматургической основы спектакля, создавал, конечно, не чистый байопик, но некую сценическую фантасмагорию, в которой факты биографии вольно переплетаются с сочинениями поэта и персонажами этих сочинений. Ход давно проверенный, но по-прежнему весьма плодотворный в нескучном театре, где линейным иллюстрациям жизни и всяческим прилежным нарративам предпочитают свободную фантазию на тему.

[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => v-afrike-akuly-v-afrike-gorilly [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2025-10-01 23:40:11 [post_modified_gmt] => 2025-10-01 20:40:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://ptj.spb.ru/?p=161291 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 161268 [post_author] => 1 [post_date] => 2025-09-29 23:00:22 [post_date_gmt] => 2025-09-29 20:00:22 [post_content] =>«Петербургский театральный журнал» (ПТЖ) учредил и вручил 29 сентября первую независимую театральную премию «Золотое зерно: петербургская театральная жатва» (ПТЖ) лучшим спектаклям, актерам, художникам и музыкантам сезона 2024/25 года в области драматического и музыкального театра.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft"] [/caption]

[/caption]

В экспертный совет премии вошла вся редакция (Марина Дмитревская, Евгения Тропп, Алексей Исаев, Ирина Селезнева-Редер, Анна Гордеева, Арина Хек, Алена Ходыкова, Алиса Фельдблюм, Максим Каменских). Было отсмотрено 105 премьер сезона, спектакли, претендующие на награды, смотрели все эксперты, решение принималось открытым голосованием. На протяжении всего сезона велась таблица просмотров. Нам важно было дать независимую экспертную оценку сезона, сформированную людьми разных поколений и пристрастий, не руководствующимися ничем, кроме художественных достоинств произведения. Недостаток профессиональной экспертизы и побудил несколько театров города год назад обратиться к редакции с такой просьбой.

Премия — по своему устройству — не предполагает одного лучшего. Это всегда не устраивало нас в других наградах: театр — не спорт, выбирать между Додиным и Бутусовым, Туминасом и Крымовым невозможно и неправильно, а сейчас и вообще не время для соревнований. Задача премии — выявить лучшее в петербургском сезоне коллегиальным путем на основе прозрачной экспертизы.

Не делалось различий между государственными и негосударственными театрами.

Не рассматривались спектакли для детей и студенческие спектакли (пока не рассматривались...).

Из 105 премьер сезона были сформированы итоги.

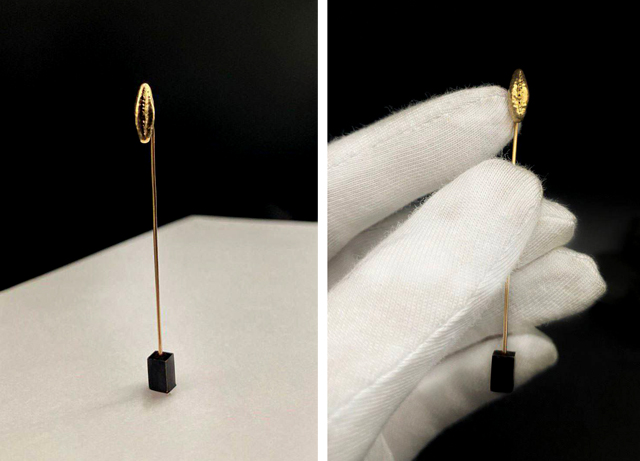

«Золотое зерно» не имеет под собой никакой финансовой основы: работа проводилась бесплатно, лауреаты не получают ничего, кроме булавки с зернышком и куска общего каравая (из зерен печется хлеб, а искусство — хлеб...).

Приносим благодарность Юрию Сучкову за идею золотого зерна как символа премии (знак премии представляет собой булавку с маленьким зернышком — общим размером 6 см), ювелиру Алене Мелито за изготовление сувенирной булавки, Игорю Карасеву за финансовую помощь в изготовлении знака.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft"] [/caption]

[/caption]

Вручение премии состоялось 29 сентября 2025 года в пространстве Фонтанки, 69, приносим благодарность Денису Рубину. Вечер провели актеры БДТ, Моцарт и Сальери Петербурга — Андрей Феськов и Павел Юринов.

Лауреатами премии «Золотое зерно» стали:

Лучший спектакль в сезоне 2024/25

«Еще один, Карл» (Театр в Театральном музее, режиссер Дмитрий Крестьянкин)

«Три» (КТМ, режиссер Петр Шерешевский)

«История старой квартиры» (Городской театр, режиссер Наталия Лапина)

«Превращение» (Театр «Мастерская», режиссер Роман Габриа)

«Камень. Зверь. Человек» (Театр «Открытое пространство» и Театральная лаборатория Яны Туминой, режиссер Яна Тумина)

«Утиная охота» (БДТ, режиссер Антон Федоров)

«Сестра печали» (Театр-фестиваль «Балтийский дом», режиссер Анатолий Праудин)

«Танцсцены» (Мариинский театр, хореограф Вячеслав Самодуров)

Лучшая роль в сезоне 2024/25

Иван Трус — Обломов в спектакле «Обломов» (Александринский театр)

Павел Юринов и Андрей Феськов — Сальери и Моцарт в спектакле «Моцарт и Сальери» (БДТ)

Артем Цыпин — Александр в спектакле «Жертвоприношение» (Театр на Васильевском)

Григорий Чабан — Зилов в спектакле «Утиная охота» (БДТ)

Александр Худяков — Петя в спектакле «Ёлка у Ивановых» (Театр на Садовой)

Арина Лыкова — Домработница в спектакле «Превращение» (Театр «Мастерская»)

Сергей Мигицко — Иван Васильевич в спектакле «Театральный роман» (Театр им. Ленсовета)

Художественное пространство 2024/25

Анвар Гумаров — сценография спектакля «Превращение» (Театр «Мастерская»)

Семен Пастух — сценография спектакля «Борис Годунов» (Театр на Васильевском)

Музыкальное соавторство 2024/25

Владислав Федоров — спектакль «Ёлка у Ивановых» (Театр на Садовой)

Владимир Розанов — спектакль «Моцарт и Сальери» (БДТ)

«Петербургский театральный журнал» (ПТЖ) учредил и вручил 29 сентября первую независимую театральную премию «Золотое зерно: петербургская театральная жатва» (ПТЖ) лучшим спектаклям, актерам, художникам и музыкантам сезона 2024/25 года в области драматического и музыкального театра.

В экспертный совет премии вошла вся редакция (Марина Дмитревская, Евгения Тропп, Алексей Исаев, Ирина Селезнева-Редер, Анна Гордеева, Арина Хек, Алена Ходыкова, Алиса Фельдблюм, Максим Каменских). Было отсмотрено 105 премьер сезона, спектакли, претендующие на награды, смотрели все эксперты, решение принималось открытым голосованием. На протяжении всего сезона велась таблица просмотров. Нам важно было дать независимую экспертную оценку сезона, сформированную людьми разных поколений и пристрастий, не руководствующимися ничем кроме художественных достоинств произведения. Недостаток профессиональной экспертизы и побудил несколько театров города год назад обратиться к редакции с такой просьбой.

[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => zolotoe-zerno-2025 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2025-09-30 13:37:42 [post_modified_gmt] => 2025-09-30 10:37:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://ptj.spb.ru/?p=161268 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 4 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 161284 [post_author] => 614 [post_date] => 2025-09-29 00:00:17 [post_date_gmt] => 2025-09-28 21:00:17 [post_content] =>Новый полуторачасовой спектакль Дмитрия Крестьянкина «Звездные псы», вышедший намедни в Театре «На Литейном», — исключительно о высоком. Он — о четвероногих исследователях космоса, спутники с которыми СССР первым вывел на орбиту. А также о том, какое место это «высокое» занимает в нашей национальной ментальности и как оно там оказалось.

Над сценой — лозунг, белым по красному, как было принято в советской реальности: «Дело собаки — служение человеку». Интересно, сколько в сегодняшнем зале можно обнаружить людей, помнящих эти кумачовые полосы, которые в той далекой стране одновременно должны были ограничивать и направлять движение не только масс, но и человеческих мыслей?

Собакам лозунг вроде как без надобности, читать они не умеют. Но собаки на сцене — условность. Молодые артисты Театра «На Литейном» не пытаются копировать пёсьи повадки, они лишь примеряют исторические собачьи имена (в отличие от пронумерованных собак Павлова, у космических псов были имена) и транслируют «очень-очень простые» собачьи переживания, свойственные бездомным представителям вида.

Эту немудреность собачьей психики особенно подчеркивает главный рассказчик историй о звездных героях, пес по имени Непутевый, тоже весьма простодушный и пробойно-обаятельный персонаж Сергея Якушева с непослушной кудрявой шевелюрой. Есть у беспородных собак и другие достоинства, объясняющие выбор учеными именно их на роли космонавтов, прямо предшествующих космонавту-человеку: они хорошо поддаются дрессировке и спокойно ведут себя в замкнутых пространствах.

Первые минут пятнадцать, пока происходит знакомство с шестью героями в одинаковых голубых комбинезонах, тремя «мальчиками» и тремя «девочками», кажется, что ты присутствуешь на театральном уроке для средних школьников, цель которого — наглядно объяснить всем слушателям, какие тренинги-испытания проходят живые существа перед полетом в космос, как устроены системы регенерации космических станций, какие физиологические исследования проводятся на животных в полете, etc. Ликбез проходит нескучно, постоянный соавтор Дмитрия Крестьянкина художник Шура Мошура придумала универсальные панцирные кровати-каталки, которые, вставая на попа, превращаются в клетки, а если один из персонажей на кровати лежит, крепко держась за края, а второй лихо кровать раскручивает — это уже иллюстрация действия центробежной силы в центрифуге.

Самое сложное испытание для собак (да и для людей) — сурдобарокамера, тесное помещение с низким давлением и избытком кислорода, где полностью теряешь связь с реальностью, но где надо провести от 5 до 10 дней (тут все герои забираются под кровати). Спустя пять условных дней, самый позитивный из псов по кличке Рожок (Александр Леднев) завоет от тоски, эксперимент закончится, и две испуганные девчонки с французскими косичками (Мушка — Зоя Будний и Пчелка — Юлия Романова) бросятся друг к другу в объятия и поклянутся никогда больше не расставаться. К слову, в таком вот агрегате в ночь на 23 марта 1961 года погиб (сгорел в результате пожара) кандидат в космонавты Валентин Бондаренко, но в спектакле об этом не упоминается, он же — не про людей, он — исключительно про собак.

К концу спектакля из отряда в шесть особей останется один, тот самый рассказчик, еще один (Рожок) сбежит, а четверо погибнут (Прим. автора: в том числе Мушка и Пчелка, чей летательный аппарат 2 декабря 1960 года в результате поломки навигационных приборов понесет за пределы госграницы и сработает АПО — автоматический подрыв объекта).

Жизнь «собак» в виварии (вместо задника на сцене — высокая сетчатая стена) — сплошной ритуал обращения ноунеймов в героев, чей идеал — служение. На сцене нет никого, кроме шестерых условных собак, но система проявляет себя ежесекундно: в заученных назубок клятвах и речевках хором и в строю, а главное — в риторике из разряда «А сегодня что для завтра сделал я» и уже упомянутого «Долг собаки — служить человеку».

Для сброса напряжения предусмотрены «традиции». Например, ночью, если совсем тоскливо, можно спросить: «Кто не спит?» и, глядя на звезды, вполголоса поделиться тем, что вызывает тоску. Так перед своим вторым (и последним) полетом меланхоличный ясноглазый Дезик — Сергей Матвеев делится с Непутевым светлой грустью по поводу того, что «он не считается» как космонавт, потому что побывал только в суборбитальном пространстве (Прим. автора: реальный пес Дезик погиб 29 июля 1951 года при приземлении из-за нераскрывшегося парашюта). После гибели Дезика в виварии появляется гигантский памятник, а Рожок сознает, что «праздники пахнут смертью» — все, кроме Нового года, — потому что кто-то когда-то в день, который теперь стал поводом для веселья, непременно умирал.

Для смерти в спектакле найден весьма печальный и точный образ. На прямоугольном экране по центру наверху, транслирующем видео «из космоса», изображение покрывается рябью и исчезает: неудачи мгновенно стираются из истории вместе с именами не по своей вине проигравших, но для драматического напряжения этого мало.

Но Крестьянкин не был бы Крестьянкиным, если бы не привел в этот стройный хор «отличников» мальчиша-плохиша (кто не в курсе, лет пять назад в Петербурге Дмитрий Крестьянкин сотоварищи создал Плохой театр, который существует исключительно на зрительские донаты, не продаёт билетов, актеры в нем не получают ни копейки, но зато говорят о том, о чем хотят говорить, разумеется, не нарушая законов РФ). С появлением безымянного пса — Георгия Ефанова (безымянного — «потому что клички же придумали люди, чтобы вас позвали и вы прибежали»), даже балахон которого своим размашистым кроем внушает крамольные мысли о независимости, история неожиданно превращается в пьесу Горького «На дне» наоборот.

Тут нищие обитатели «дна» попадают в научный питомник и получают шанс прославиться — правда, с высокой вероятностью, посмертно. А некий странник, способный проходить сквозь стены, внушает им, что настоящие полеты не имеют никакого отношения ни к ракетам, ни к космосу, а отдавать свое настоящее ради чьего-то будущего — психологическая аномалия. То есть выставляет философию жизни и свободы против смерти, потому что сам он — отчаянно юн и полон витальной энергии. Правда, когда под воздействием речей незваного мудреца, Рожок с его помощью сбегает из клетки прямо перед своим полетом, безымянному присваивают имя ЗИБ (расшифровка ниже) и вместе с Непутевым отправляют в суборбитальное путешествие.

Отдельно забавно то, что этот поворот Крестьянкин как автор пьесы выписал из реального события. Сохранились воспоминания Владимира Яздовского, основоположника космической биологии и медицины, в то время руководившего лабораторией скафандров и герметических кабин НИИ авиационной медицины ВВС Минобороны СССР, где он рассказывает, как в день полета Непутевого и Рожка, 3 сентября 1951 года, обнаружилось, что клетка Рожка пуста, и пришлось срочно искать возле столовой «дублера» — бездомного пса, подходящего по весу и окрасу.

«Выбираем такую собаку из нескольких, — пишет Яздовский, — сообща даем ей имя ЗИБ, „запасной исчезнувшего Бобика“. В суматохе даже не разобрались, что ЗИБ, в сущности, щенок, — это выяснилось после полета» (Прим. автора: обе собаки выжили).

В спектакле вообще много остроумного, связывающего времена: жесты вроде пальцев, сложенных сердечком, которые ЗИБ и Непутевый передают на землю, официальная риторика пресс-конференции, на которой вся история с ЗИБом объявляется «заранее спланированной». Словом, горьковский афоризм «Ложь — религия рабов и хозяев, правда — бог свободного человека» тут тоже был бы весьма уместен — с оговоркой, что правда тут — за странником.

Настоящим оппонентом ЗИБа тут оказывается прекрасная Лайка, которую в команде зовут не иначе как «идеальной Лайкой», потому что к совершенному знанию теории у нее плюсуется несокрушимая вера, что звезды недосягаемы, но стремление к ним делает нас выше. Молодая актриса Дарина Одинцова не играет «робота», ее героиня — живая, теплая, ей хватает мужества признаться и в страхе, и, что еще отважнее, в любви на самом пороге смерти.

Но единственное, что может предложить система своему универсальному солдату, — это смерть в космическом аппарате, для которого еще не успели создать механизм возвращения пассажира. Причем не ради спасения чьих-то жизней, а ради того, чтобы на пресс-конференции прозвучало: «Мы — первые!» (Прим. автора: 3 ноября 1957 года на шестом часу пребывания в капсуле, Лайка сгорела в капсуле, совершив всего четыре, вместо семнадцати, витка вокруг земли, но стала первым крупным млекопитающим, побывавшим в космосе; удачный полет Белки и Стрелки случился после трагических опытов Лайки, Пчелки и Мушки).

Смерть Лайки — единственная сыгранная в спектакле как сознательный выбор, без собачьей простоты, со всей человечьей эмоциональной сложностью, и это, конечно, прежде всего, история трагически не осуществившейся молодой жизни: непрожитых мгновений, нереализованной любви, нерожденных детей.

Но главное событие в этом сюжете — тихий бунт Непутевого против неестественной смерти, признанной нормой, против лжи, которая всегда ее сопровождает. Сергей Якушев играет тут прозрение-взросление наивного существа. Раскрывая для себя (и для зрителей) механизм манипуляций инфантильной психикой и заявляя: «Я понял, космос — это возможность не говорить „смерть“, „катастрофа“, а говорить „героизм“», Непутевый (а на самом деле, конечно, Крестьянкин) практически цитирует выдающегося нидерландского культуролога, исследователя средневековой ментальности Йохана Хёйзингу, утверждавшего, что ценность траурных обрядов «состояла в том, что они облекали несчастье в форму, которая преобразовывала страдания в нечто прекрасное и возвышенное. Боль обретала ритм. Реальная действительность перемещалась в сферу драматического, становясь на котурны». Обретая на наших глазах способность осмыслять происходящее, делать выводы, не участвовать в фальшивых ритуалах, герой превращается из «собаки» в человека, и эта булгаковщина наоборот — еще один занятный культурный код и одновременно руководство к действию.

Такой переход на взрослую оптику позволяет и факты, и цифры, присутствующие в спектакле, воспринимать по-взрослому. Первый памятник Лайке в нашей стране появился только в 2008 году, — сообщается со сцены, потому что во времена ее подвига надо было праздновать успех, победу, а не лить слезы. Ну как тут не приложить минимальные усилия и не найти дополнительную информацию? Вот она. Оказывается, первый памятник Лайке появился во Франции: в 1958 году перед Парижским обществом защиты собак была воздвигнута гранитная колонна, её вершину венчает устремленный ввысь спутник, из которого выглядывает мордочка Лайки. А для финала спектакля его создатели припасли еще одну цифру: за десятилетие действия космической программы погибло более 30 процентов собак. В единицах это не много: из 60 особей два десятка. Но процентное соотношение — это всегда попытка системного подхода, в данном случае — способ осмыслить универсальную цену победного эксперимента. И да, речь, конечно, о собачьих жизнях, не о человеческих.

[post_title] => СИДЕТЬ! ЛЕТАТЬ! СЛУЖИТЬ! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => sidet-letat-sluzhit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2025-10-01 20:41:27 [post_modified_gmt] => 2025-10-01 17:41:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://ptj.spb.ru/?p=161284 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 161259 [post_author] => 1282 [post_date] => 2025-09-28 22:54:31 [post_date_gmt] => 2025-09-28 19:54:31 [post_content] =>«Капитанская дочка». А. С. Пушкин.

Русский драматический театр «Мастеровые» (Набережные Челны).

Режиссер Кирилл Сбитнев, художник-постановщик Родион Пашин.

В «Капитанской дочке» Кирилла Сбитнева нет главного героя, нет смыслового стержня. Полифоническая структура спектакля не предполагает единства: это галерея разнообразных характеров, существующих в одном метапространстве пушкинской фабулы.

В связи с «Капитанской дочкой» всегда встает вопрос о жанровой принадлежности: повесть это, роман, историческая хроника? И как перерабатывать для театра подобного рода текст, какие сюжеты брать? Кирилл Сбитнев идет, кажется, по самому правильному и сложному пути — он ставит драму кровопролития. Практически отказываясь от любовной линии (не акцентируя на ней внимания), даже убирая острый историческо-политический контекст, в каком-то смысле и пушкинскую мысль, но сохраняя ту жестокость, которую в таких подробностях дает автор.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Вместе с этим, режиссер идет по пути, очевидно, неверному — он отказывается от драматурга, полагаясь на этюдный метод и актерские приносы. Поэтому, например, текст Пушкина разбавляют такие неловкости, как «Вы че? Это че такое?» или «Устал, жрать хочу». И дело не в снижении пушкинского слога (бог с ним!), а в неоднородности разговорных форм персонажей спектакля: тут все говорят несогласованно, эклектично, словно бы собравшись не то что из разных произведений — из разных веков и контекстов. При этом визуальный язык строится на обыгрывании образов времен Крестьянской войны — режиссер и художник отказываются от идеи «вневременных» обстоятельств.

Сцена негласно поделена на три части: происходящее за прозрачным медиа-задником относится к ретроспективе; не происходящее, по центру — к транспективе; бушующее на авансцене и в зрительном зале — к протоспективе. Беззаботное и не всегда радостное детство Петра Гринева проигрывается актерами за прозрачным задником, на который накладываются стилизованные под гравюры XIX века рамки и дополняющие реальность изображения. По центру сцены расположен деревянный стол, обозначающий избу Мироновых, за ним почти весь первый акт спектакля будет сидеть Василиса Егоровна (Марина Кочурова) и что-то писать — как бы бездействовать, являя бессобытийность армейских будней, пока на авансцене будет происходить страшная жизнь местных хуторянок с бесконечными холодами, заботами и домогательствами. В зрительный зал выйдет и Пугачев, заставив публику присягнуть (и она, надо сказать, это исполнит: то ли по привычке, то ли от неожиданности).

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Перед нами почти пустая сцена: стол, пара стульев; слева и справа, у кулис — небольшие уголки с деревенской утварью; недалеко от стола — пушка, используемая в качестве вешалки для тряпок. Минимализм декораций компенсируется избыточностью массовки с ее постоянными шушуканиями, оханиями, чертыханиями, шебуршаниями, мельтешениями, метаниями... Они живут прошлыми войнами — кривые и косые (пушкинское слово «инвалид» режиссер понял буквально) жестокие мужики и мерзнущие от недостатка человеческого тепла бабы. Первые — в расстегнутых мундирах, вторые — в лаптях, платьях, шалях... Вслед за Пушкиным Сбитнев сочиняет колоритный мирок крестьян — с песнями, обрядами, собственным укладом жизни. Как и в любой деревне, тут нет индивидуального — все общее. Поэтому художник-постановщик не конструирует стены избы, а режиссер не выделяет мизансценически «действующих» и «бездействующих» — все рядом и все на виду. Здесь нет и быть не может разговоров тет-а-тет, поэтому и идея романтической любви снимается — формально, конечно, Гринев и Миронова «любят» друг друга, но Дмитрий Жуков и Елизавета Чежегова никакую любовь не играют.

В спектакле непростая и не всегда угадываемая работа с хронотопом — режиссер переставляет местами части действия романа, лишая повествование линейности, при этом лишь усложняя восприятие и не добавляя смыслов. Так, действие спектакля начинается с момента, когда Гринев едет после проигрыша Зурину и впервые встречает Пугачева. Странник неожиданно подает Гриневу руку для поцелуя — жест этот повторится много позже, когда незнакомец обернется Емельяном Пугачевым. В повествование вплетаются (и не всегда удачно) ретроспективные сцены детства Гринева — с учителем-французом, пьющим и блудящим, с жестоким отцом и слабой матерью и так далее. Также по ходу действия на заднике сыграется все то, что в повести предшествовало встрече Гринева и Пугачева.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Самым интересным персонажем спектакля становится, как это ни странно, Алексей Швабрин (Константин Цачурин): его на протяжении всего действия мучает совесть за убийство друга (в программке указан как Убиенный) — он будет чудиться Швабрину, желая отомстить (Николай Смирнов существует в сложном пластическом рисунке — весь дерганый, жутко смеющийся, по-настоящему неживой). Константин Цачурин играет манерного, нежного и трусливого мужчину, убийцу не по призванию, а по трагической случайности. Переворачивающее замысел Пушкина решение: никакого страшного конфликта между Гриневым и Швабриным нет, есть недоразумение на фоне шизофрении. Сцена дуэли решена таким образом, что Швабрин, по-настоящему защищаясь от мнимо нападающего на него Убиенного, случайно бросается на Гринева. Происходит ситуация двойного заблуждения: Швабрин борется с Убиенным, которого не существует, а Гринев — со Швабриным, который на него не нападает. В жестокой системе пугачевских нравов Швабрин оказывается не из-за ушлости, а от конформизма — ему по-человечески страшно за свою жизнь и трупами он брезгует... В итоге Алексей сходит с ума (призывает себя же казнить, не дожидаясь сцены казни) — происходит деградация персонажа.

Эволюционируют тут двое — праздный Петя Гринев, превращающийся в осознанного мужчину, и инфантильная Маша Миронова, преображающаяся в ответственную женщину.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — Егор Сухов."]

[/caption]

[/caption]

Пугачев (Евгений Баханов) возникает в этом мирке неожиданно — в одиночку выходит из левой кулисы и буквально захватывает, оккупирует собой все пространство. Волевая энергетика артиста, его сильный голос, грозный вид, резкие интонации — подчиняют и обескураживают. Он становится на стол и ест руками, словно дикарь, он окунает голову в ледяную прорубь, ломает четвертую стену — он один способен на бунт. Идея беспричинного первобытного зла, с которым не совладать и которое не победить, выражено в нем одном. С его приходом начинается ад: он одолевает на шпагах Миронова, собственноручно перерезает горло Игнатьичу, дает приказ Максимычу убить Василису Егоровну — катком проходится по малонаселенному пункту — Белогорской крепости, не способной держать оборону.

Второй акт решен иначе. Здесь — метапространство Петербурга (парадоксально пустое). Черная коробка, внутри которой с письмом носится бедная Маша; закрывает нос надушенным платком приходяще-уходящая (с каждым «заходом» она все более нарядная — окоролевивается) Екатерина; арестованные Гринев, Швабрин и Пугачев воют из-за кулис пыточными криками. Все существуют в одном поле, не связанные друг с другом, сидят рядом, не встречаясь, словно несколько параллельных реальностей вдруг пересеклись, чтобы справедливость смогла восторжествовать.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

В конце к Пугачеву подходят все убитые им жертвы и совершают с ним то, что он совершил с ними: закалывают, перерезают горло, бьют, вешают и так далее — до последнего мученика. Конечно, финал этот выглядит искусственным (в кулуарной беседе намекнули, что первоначальная версия была противоположной), зато каким желанным! Театр же для того и нужен — чтобы можно было ощутить радость свершения правосудия. Даже если крепость (а вместе с ней и весь Петербург) — просто симулякр.

[post_title] => СИМУЛЯКР КРЕПОСТИ [post_excerpt] =>«Капитанская дочка». А. С. Пушкин.

Русский драматический театр «Мастеровые» (Набережные Челны).

Режиссер Кирилл Сбитнев, художник-постановщик Родион Пашин.

В «Капитанской дочке» Кирилла Сбитнева нет главного героя, нет смыслового стержня. Полифоническая структура спектакля не предполагает единства: это галерея разнообразных характеров, существующих в одном метапространстве пушкинской фабулы.

В связи с «Капитанской дочкой» всегда встает вопрос о жанровой принадлежности: повесть это, роман, историческая хроника? И как перерабатывать для театра подобного рода текст, какие сюжеты брать? Кирилл Сбитнев идет, кажется, по самому правильному и сложному пути — он ставит драму кровопролития. Практически отказываясь от любовной линии (не акцентируя на ней внимания), даже убирая острый историческо-политический контекст, в каком-то смысле и пушкинскую мысль, но сохраняя ту жестокость, которую в таких подробностях дает автор.

[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => simulyakr-kreposti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2025-09-28 22:54:31 [post_modified_gmt] => 2025-09-28 19:54:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://ptj.spb.ru/?p=161259 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 161236 [post_author] => 3 [post_date] => 2025-09-27 18:45:19 [post_date_gmt] => 2025-09-27 15:45:19 [post_content] =>«Звездные псы». Недокументальная история о первых космонавтах.

Театр на Литейном.

Режиссер и автор идеи Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура.

Довольно часто стало казаться, что сейчас не время изысканного театрального языка, а время «простых вещей», внятных посланий.

И вот выходит простой, буквально из двух тезисов сложенный, адаптивный, небогатый, но доходчивый по нравственному посылу спектакль — и тебе уже хочется сложности, и ты не знаешь, как отнестись к этому, почти лишенному художественной составляющей, произведению. И воспринимать ли незамысловатую искренность «Звездных псов» Дмитрия Крестьянкина, пробуждающих «чувства добрые», как акт искусства, а не как этическую проповедь или воспитательный час? Не уверена, что лира, а не какой-то другой (не менее важный, особенно сегодня) инструмент рождает эмоции, возникающие на спектакле.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Не берусь утверждать ничего определенного. Такой вот случай. Могу только делиться противоречивыми ощущениями.

Легко представляю себя зрительницей этого спектакля в свои от 10 до 13. Легко представляю себя в зале вместе со своим 4 «а» классом, с пионерским отрядом, в котором я — председатель, и две красные нашивки украшают в этой связи левый рукав. Ну, или со своим 7 «б»... Хотя 7 класс — это уже Тургенев, а не книжки Прилежаевой и Воронковой, которые я тоже легко себе представляю как бабушек по прямой «Звездных псов». Они учили помогать товарищу, говорить правду и раньше думать о других, а потом о себе. Учили любить родину и жить для своей страны, а не отстаивать личные границы. Я совершенно не иронизирую, тем более тут не над чем иронизировать: так жили не только советские люди, так живут во многих странах, патриотами которых быть не стыдно, — с той только разницей, что в других странах в большей цене, чем у нас, человеческая жизнь. Наверное, и жизнь животных тоже...

Короче, «Звездные псы» созданы в совершенно советской эстетике ТЮЗов — с четкой воспитательной интенцией, наивной эмоциональностью, с простым, небогатым, минимально образным театральным языком. Здесь нечего описывать: герои строятся шеренгой, лежат кучкой, сидят за столом. Описывать, собственно, нечего. Но это точно — месседж для подростков. Вся идеология его закреплена, как и в советских пьесах, в словах, хотя сущностные постулаты, славатебегосподи, как раз перевернуты и имеют обратный знак, противоположны тем, на которых учили поколения советских людей. Вот такой парадокс: смысл другой, а язык тот же. Если нас учили отдавать жизнь за советскую родину, как это делали пионеры-герои от Володи Дубинина до Марата Казея, то спектакль Дмитрия Крестьянкина следует христианской максиме «не жертвы я хотел, а милости», он говорит о непродуктивности бездумного героизма, он исполнен сострадания к закулисным жертвам победных реляций и оплакивает безымянных псов, верно служивших великой стране. Ради чего они принесены в жертву? Они не спрашивают. Просто на красном кумаче написано: «Долг собаки служить человеку».

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="С. Якушев (Непутевый), Д. Одинцова (Лайка).Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

Все мы немножко собаки, и жизнь у нас собачья, но спектакль как будто и правда об отряде псов, которых запускают в космос, готовя полет человека. В том числе о прекрасной Лайке, умершей во время полета в капсуле от перегрева (никто ее назад и не ждал, посылали в один конец, о чем Лайка не подозревала). В честь нее потом, в 1957 году, выпустили сигареты «Лайка». Это, наверное, лучший и самый художественный образ спектакля: в честь сгоревшей собаки выпускают сигареты, каждой из которых предстоит превратиться в пепел. Советский черный юмор — самый черный юмор в мире. Но такого в спектакле мало.

Зарешеченная панцирными сетками сцена-клетка. Страна. Где для каждого предусмотрена своя клетка-кровать, тоже с шуршащими панцирными сетками. Вышколенные собаки выступают за столом на пресс-конференции. Тренируются. Любят друг дружку. Хотят быть героями. Ничего собачьего в них нет, это молодые милые ребята-актеры (удачнее других Сергей Якушев — Непутевый и Дарина Одинцова — Лайка), и мы сразу понимаем, что жанр спектакля — басня. Басня про нас тогда и про нас сейчас под красным кумачом. Верным псам велят читать неправду по бумажке, делать веселые лица, даже если погиб друг, — и они делают. Погибшим собакам ставят «человеческие» памятники — и страна превращается в территорию, полную изваяний, а ведь могли бегать и лаять, справлять собачьи свадьбы... Один из псов, Рожок, убегает от неминуемой гибели — и прав. Приблудившийся Безымянный тоже уходит в свободу... Они не принимают правила клетки. Но что же делать тем, кто готов, как собака Павлова, послужить делу прогресса? И, надо сказать, собаки-герои выглядят обаятельнее и убедительнее -- и Лайка первая. А поскольку язык спектакля и пафос его мучительно напоминают подростковое искусство моего детства, и актеры с искренностью и энтузиазмом, очень дисциплинированно и доходчиво играют несложные ситуации, я начинаю путаться в месседже, попадая в парадигму того времени, когда космос был всеобщим предчувствием и в нем летали великие собаки.

Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

...Это чувство хорошо знакомо моему пятилетнему носу, прилипшему к холодному ночному окну: на темном зимнем северном небе движется светлая точка, говорят, это спутник, может даже с Белкой и Стрелкой (из спектакля узнала, что их переименовали перед полетом, поскольку настоящие имена Альбина и Маркиза не подходили советским героиням). На улице мороз, на противоположном берегу речки Вологды замерзший солдат в валенках сторожит склад, расположившийся в закрытой церкви, фонарь качается на ветру... Но я, как эти собаки, ничего не знаю еще про закрытые церкви, превращенные в склады, я безотрывно слежу за точкой на ночном небе и посвящаю спутнику свои первые стихи. А внизу под моим окном, во дворе пединститута, мерзнут — как тот солдат — в своих конурах подопытные собаки биофака: все в каких-то присосках, датчиках, пластырях. На них страшно смотреть, но, между прочим, я не испытываю никакой особенной жалости: науке ж надо развиваться, студентам — изучать рефлексы и что-то еще там... Нас вообще всех ждут великие дела: и собак, и детей... Спутник летит по небу!

Рефлексы не только у собак, я неизбежно откликаюсь на слова "долг", "служить идее", "приносить пользу", хотя головой-то понимаю, что это только рефлекс. И ничего с этим уже не сделаешь, хотя поощрительного сахара тебе не дают: русская интеллигентская идея служения дрессировала покруче хозяев этих собак. Но неужели за десятилетия не изменились дети, не изменился их язык? Их родители штудировали "Гарри Поттера", что сейчас читают они? Я хочу знать: несомненно положительная драматическая Лайка с ее идейностью им ближе невзрачного хиппи Безымянного? Или «Звездные псы» вообще рассчитаны не на подростков, а на фанатов Дмитрия Крестьянкина другой возрастной категории (вот они восторженно восклицают что-то женскими голосами за моей спиной на вечернем премьерном спектакле)? Им довольно этой тюзятинской незамысловатости? Мне нет. Я сложно отношусь к собаке Павлова и пытаюсь разобраться в спектакле, надеясь, что режиссер знает язык, эстетически понятный подросткам. И выходит, что это язык советского спектакля. Тупик.

Спектакль Д. Крестьянкина не одинок во вселенной. Космос как сочувствие жертвам возник не так давно в спектакле Александра Плотникова «Альфа Центавра». «Его герои — участники отряда космонавтов, навсегда оставшиеся на Земле. Мечтавшие о космосе летчики, погибшие во время тренировок или отсеянные в последний момент. Люди богатырского здоровья, предоставившие свое тело для изнурительных экспериментов и превратившиеся в инвалидов. Его спектакль — и запоздавшая панихида, и мемориальный акт. Это спектакль о растворении памяти о людях, отдавших свои жизни стране, о спектакле, которому не суждено сбыться, о человеке Александре Плотникове...» — писала Ирина Селезнева-Редер. Спектакль успешно гастролирует по миру.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="А. Леднёв (Рожок).Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

На Литейном отдают свои жизни собаки... А стоило? Продуктивна ли вообще жертва ради чего бы то ни было? Вопрос из главных. И единственный на весь спектакль: не дайте себя оболванить и отдать свою жизнь. Согласна и жму режиссеру лапу. Ну, а если это и правда нужно Павлову, а не какому-то живодеру?

«Раньше думай о родине, а потом о себе» — учили меня в детстве театр и литература. Парадигма «Звездных псов» другая: «Я понял: все эти высокие слова про космос и долг нужны, чтобы не говорить про смерть, любовь, боль... Дезик разбился, а мы говорим „выполнил долг“...» И я из своего 4-го «а» проникаюсь этим наивным, но верным и искренним чувством, донесенным языком моего детства. И должна признать свою жизнь неверной. Вспоминаю недавний разговор с моим другом, создателем и ректором большого частного вуза. Общаясь с коллегами — такими же ректорами таких же вузов, — он недавно внезапно обнаружил, что жил много десятилетий «не так», и не так, как они. Жил — как эти собаки-идеалисты: и у него нет дома на Лазурке, как у других, — все, что зарабатывал вуз, шло на его, вуза, развитие. Мы, престарелые Белка и Стрелка, не убежавшие из клетки, обсуждали пагубность нашего идеализма — но точного ответа на вопрос, как жить правильно, у нас не было.

То есть, простые темы спектакля Крестьянкина откликаются в моем опыте. Хотя он элементарен, раздражающе нехудожественен и очень средне сыгран...

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — архив театра."]

[/caption]

[/caption]

В чем точно правы Дима Крестьянкин и все, кто работает с детским и подростковым залом, так это в том, что дети нынче — самый важный зрительский сегмент. Потеряв два предыдущих свободных поколения, пропаганда делает ставку на теперешних детей, оболванивая их с детского сада. И важно рассказывать, что есть свобода вольного пса, объяснять, что полеты — это не в космос, а когда сердце летит от встречи с девочкой, которая тебе нравится, и когда ты счастлив. Что долг — это не долг погибнуть за страну, а долг жить.

В чем неправ театр? В том, что показывает этот спектакль как вечерний. Конечно, адресат «Звездных псов» — подростки. Те, которым с такой же прямотой Олег Липовецкий играет много лет свою «Жирную Любу», не прячась, впрочем, за жанр басни о животных. Хотя собак всегда жалко по определению. И это усиливает чувствительные ноты «Звездных псов», особенно для тех, кого дома ждут четвероногие. Меня ждет неразрешимый вопрос о природе чувства долга, ибо в жертву себя принесли не только звездные собаки, в жертву во имя идеи принес себя Творец. Не вышел из клетки, как Рожок. И это тоже неплохо бы объяснить нынешнему 7-му «б».

[post_title] => КОСМОС КАК СОЧУВСТВИЕ [post_excerpt] =>«Звездные псы». Недокументальная история о первых космонавтах.

Театр на Литейном.

Режиссер и автор идеи Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура.

Довольно часто стало казаться, что сейчас не время изысканного театрального языка, а время «простых вещей», внятных посланий.

И вот выходит простой, буквально из двух тезисов сложенный, адаптивный, небогатый, но доходчивый по нравственному посылу спектакль — и тебе уже хочется сложности, и ты не знаешь, как отнестись к этому, почти лишенному художественной составляющей, произведению. И воспринимать ли незамысловатую искренность «Звездных псов» Дмитрия Крестьянкина, пробуждающих «чувства добрые», как акт искусства, а не как этическую проповедь или воспитательный час? Не уверена, что лира, а не какой-то другой (не менее важный, особенно сегодня) инструмент рождает эмоции, возникающие на спектакле.

[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => kosmos-kak-sochuvstvie [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2025-09-29 00:31:20 [post_modified_gmt] => 2025-09-28 21:31:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://ptj.spb.ru/?p=161236 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 7 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 161106 [post_author] => 614 [post_date] => 2025-09-27 00:00:42 [post_date_gmt] => 2025-09-26 21:00:42 [post_content] =>Сценическая версия трагедии А. С. Пушкина

Дин Юймэн

(студент курса)

(студент курса)

Дэн Дунмин

(студенты курса)

(студент курса)

Ло Хаожань

Ло Хаожань

Ли Цзицзин

«Сны Пушкина».

Компания «Новый русский цирк» на площадке УСЗ «Дружба» в Лужниках.

Режиссер-постановщик и хореограф Жанна Шмакова, автор художественной концепции Вадим Воля, композитор Тарас Демчук.

Амбициозный проект «Сны Пушкина» выглядит альтернативой классическому цирку и попыткой занять нишу, на которую в России покушался, но так и оставил незанятой Цирк дю Солей. Инициатор — компания «Новый русский цирк» и ее вдохновитель и продюсер Елизавета Гамбург — на этот раз решился ступить на территорию больших форм, и после двух фестивалей новой клоунады и локальных экспериментов в поле нового цирка взялся за идею, поражающую своими масштабами.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — Архив компании «Новый русский цирк»."]

[/caption]

[/caption]

Место проведения — универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках, прокатный период — добрых три летних месяца и почти весь сентябрь. В части промоушена продумано все — от назойливой рекламы на каждом московском столбе до фирменного шрифта и музыкальных треков, которые обнаруживает даже Shazam. Рискованная затея, ведь лето у классических цирковых — самый недоходный сезон. Но в этом и расчет — к участию в проекте удалось привлечь множество мастеровитых цирковых артистов.

Авторы позиционируют постановку как шоу, но на поверку это полноценный цирковой спектакль с прослеживающимся нетривиальным сюжетом, эффектными постановочными аттракционами, внятным режиссерским решением и даже выразительными актерскими работами.

Облекая шоу в избитую десятилетиями цирковую форму сна, драматург Михаил Дегтярев уступает принятому шаблону и ожиданиям разновозрастной публики, пасует перед цирком как территорией заведомой радости, хотя стремление высказаться радикальнее, уйти от вечно победительной интонации циркового искусства и двинуться тем самым прямиком к философии «нового цирка» усматривается в замысле постановочной группы. Текст спектакля написан поверх пушкинских ямбов и хореев, сочинен как бы заново и компилирует авторские расхожие строфы с упрощенными стихотворными конструкциями и не всегда удачными каламбурами. При этом текст отдан обезличенному голосу «от автора», распределен между горсткой персонажей, но главным образом вписан в сквозные музыкальные композиции спектакля по принципу мюзикла.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — Архив компании «Новый русский цирк»."]

[/caption]

[/caption]

Пушкин — наше всё — в этой цирковой версии пока что еще вынужден быть прилизанным и обожествляемым героем, гением света и победителем зла. Таким он, собственно, и предстает в спектакле. Маленькому мальчику Саше, устроившемуся на большой кровати-батуте, снится его будущая жизнь. Сквозь миражи еще ненаписанных произведений проступает реальная жизнь поэта — его детство, общение с няней, встреча с Натальей Гончаровой, женитьба и... дуэль. В параллель биографической линии по принципу калейдоскопа выстроены яркие образы пушкинских сказок, поэма о Руслане и Людмиле, а для особо внимательных — неконкретизированные «Пиковая дама», «Маленькие трагедии» и «Евгений Онегин». Вереница узнаваемых персонажей кажется даже слишком громоздкой: в спектакле придуманы выразительные фрагменты почти трем десяткам действующих лиц, и кажется, что авторы спектакля прямо боялись упустить кого-то. Но если Кот ученый лишь хитровански прохаживается перед зрителем, надувная Избушка колченого скачет не пойми куда, то Елисею, Руслану, Гвидону, Лебеди, Коршуну, Балде, Старику, Петушку, Рыбке и многим другим созданы полноценные небольшие роли. При этом очевидно, что в роли исполнителей — не драматические, а именно цирковые артисты, привыкшие изъясняться языком тела, но в данном случае прыгнувшие, можно сказать, выше головы. На огромной площадке лужниковского спортивного зала их порой крошечные миниатюры рассказаны внятно и доходчиво.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — Архив компании «Новый русский цирк»."]

[/caption]

[/caption]

Постановочное решение на неспецифической площадке решает как художественные задачи, так и технические. Сценическая часть занимает одну сторону квадратного каре: двухуровневая конструкция посредством видеографики предстает то письменным столом, то дворцовой залой, то могилой Святогора, то подводным царством. Хитроумные технические подвесы обеспечивают заселенность воздушного пространства: над сценой пролетают русские витязи, борода парящего Черномора становится реквизитом для боя взбирающегося к колдуну по кор-де-парелям Руслана, центр сцены отдан подвесным конструкциям для воздушных эволюций. Местами неминуемый пафос и слащавая картинка триггерят самих постановщиков, и их желание подсыпать перца даже там, где его не ждешь, проявляется в самых неожиданных моментах. Так, например, в грандиозной, многофигурной, ритмически безупречно сочетающей кордебалетные, цирковые и драматические элементы сцене бала по углам сценической площадки вырастают колонны, из которых вдруг вылетают набеленные, пузатенькие и пухленькие ангелочки. И из простейших эволюций воздушных гимнастов на петле возникает уморительная пародия на все барочные барельефы разом.

Режиссерское решение «Снов Пушкина» в очередной раз доказывает, что из нецирковых постановщиков в нашей стране лучше всего с «телесной» природой и фактурой цирка справляются хореографы. Давно успешен дуэт Евгения Шевцова и Ольги Полтарак, активно использующих образный потенциал кордебалетной труппы. Теперь Жанна Шмакова сумела точно скоординировать трюковую специфику со сверхзадачей спектакля, не позволив первой существовать отдельно от сюжета. Правда, до экзистенциального накала «нового цирка» в его европейском понимании «Снам Пушкина» очень далеко — постановка скорее соответствует опытам Цирка дю Солей, сочетающим грандиозную постановочность — реквизит, грим, пластику, музыкальное решение — с адекватными по подбору артистическими «специалистами».

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — Архив компании «Новый русский цирк»."]

[/caption]

[/caption]

Музыкальной душой почти трехчасовой постановки оказывается Няня в исполнении мультиинструменталистки и вокалистки Анны Март. Сочиненная музыкальная канва спектакля сочетает в себе разностилевые направления — от фолка и рока до техно и рэпа. И поверх записанных композиций Март с поразительной заряженностью создает живую музыкальную ткань спектакля, озвучивает, наполняет своим голосом многие сцены, кажется, даже вживую все время что-то придумывает по части звучания и использования инструментов. Ее гигантский стул в углу сценической площадки — словно лаборатория звука со всей возможной аппаратурой, а она сама — человек-оркестр.

За комическую линию в ответе клоунское трио «Без Носков». Чернильница, Перо и Бумага (Константин Копейкин, Артем Бабинов, Максим Карпов) — не то чтобы сквозные персонажи-помощники протагониста, они скорее в ответе за свободу речевой импровизации (а в этом «Без Носков» уже большие мастера) и за интерактив со зрителями. Им позволительно кликать Пушкина «Саньком», хулиганить с бутафорской шашкой и даже намереваться заполучить Наталью Гончарову. Такой же «говорящий» персонаж и Злодейство — мифическое общее зло. Скрюченное, кряхтящее, колченогое существо (в очередь играют клоуны Анатолий Окулов и Наиль Сафин) наивно и завистливо провозвествует грядущее забвение поэта, вмешивается в ход действия, язвит, злословит, насмехается.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — Архив компании «Новый русский цирк»."]

[/caption]

[/caption]

Идеализированность образа Пушкина предписана постановщиками, но в исполнении Тимура Очилова она приобретает редкую для цирка основу. Ровно как Пушкин, с легкостью писавший прозу, лирику, пьесы, романы в стихах, Очилов существует в пространстве этого спектакля. Он блестяще владеет своим телом, хорош в любых хореографических рисунках вплоть до брейк-данса, но главным его достоинством оказывается владение чуть ли не всеми цирковыми жанрами. Он легко подхватывает батутный драйв Семи богатырей, может поддержать жонглерские экзерсисы, более чем уверенно владеет колесом Сира (на дуэте Пушкина в плоскости сцены с колесом Сира и «воздушницы» Гончаровой в гимнастическом кольце выстроена лирическая сцена обручения поэта), вписывается в эволюции акробатов на качелях. Личная многогранность помножена на постановочные навыки — в программке Очилов указан еще и как режиссер акробатических номеров.

Противостояние Пушкина и Злодейства в финале разрешается драматической дуэлью на подкидной доске. Но если у Злодейства работает акробат-дублер, то Очилов сам встает на прыжковую точку. В этой сцене срабатывает ставка как раз не на рекордные сальто, а на внутреннее обоснование, наполнение трюка. Очилов прыгает, с цирковой точки зрения, не бог весть что, но зато как — с распахнутой пластикой глядящего в глаза смерти поэта, с полным осознанием, что трюковой хитроумности Злодейства можно противопоставить лишь совершенную искренность, а она как раз в абсолютной исполнительской простой красоте. Пушкин погибает в полете, подстреленный в высшей точке своей траектории, во вспышке света, обнажающей хрупкость и уязвимость его, казалось бы, совершенного существа, и это самая неожиданная, ошеломительная точка спектакля.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — Архив компании «Новый русский цирк»."]

[/caption]

[/caption]

Побоявшись истинной трагедии, которая, наверное, впервые была бы рассказана в отечественных реалиях языком цирка, постановщики закольцовывают тему сна: все это был посланный Богом «чудный сон», объявляет воскресший и вставший на ноги Пушкин. Но музыка тянет протяжную тему, герой скрывается под гигантским цилиндром, а через секунду появляется на нем как на постаменте и оказывается раззолоченным памятником с Пушкинской площади. «Наше всё», как написано на постаменте, не может умереть. По крайней мере, не в цирке. По крайней мере, еще.

[post_title] => ЕСЛИ ПУШКИН АКРОБАТ [post_excerpt] =>«Сны Пушкина».

Компания «Новый русский цирк» на площадке УСЗ «Дружба» в Лужниках.

Режиссер-постановщик и хореограф Жанна Шмакова, автор художественной концепции Вадим Воля, композитор Тарас Демчук.

Амбициозный проект «Сны Пушкина» выглядит альтернативой классическому цирку и попыткой занять нишу, на которую в России покушался, но так и оставил незанятой Цирк дю Солей. Инициатор — компания «Новый русский цирк» и ее вдохновитель и продюсер Елизавета Гамбург — на этот раз решился ступить на территорию больших форм, и после двух фестивалей новой клоунады и локальных экспериментов в поле нового цирка взялся за идею, поражающую своими масштабами.

[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => esli-pushkin-akrobat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2025-09-26 23:14:36 [post_modified_gmt] => 2025-09-26 20:14:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://ptj.spb.ru/?p=161222 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 161211 [post_author] => 1122 [post_date] => 2025-09-25 23:19:19 [post_date_gmt] => 2025-09-25 20:19:19 [post_content] =>Акция «Все тут» к 100-летию Анатолия Эфроса

Через бетонный скелет необъятного торгового центра на краю Москвы, мимо пестрых витрин и назойливых запахов фуд-корта, вверх на эскалаторе — прямо на крышу, где уже выстроился полукруг зрителей и вот-вот приземлится зеленый металлический контейнер с выбеленными буквами «Все тут».

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Сцена из спектакля.Фото — Юлия Феклистова."]

[/caption]

[/caption]

***

Анатолию Эфросу 100 лет. Третье июля — день памяти, а настоящая дата рождения, согласно свидетельству, найденному в Харькове, на родине режиссера, — 20 сентября. Между этими датами, 29 августа и 13 сентября, состоялась театральная акция памяти, названная «ЭФРОС100. Все тут. Воспоминание об одном спектакле».

В основе акции — спектакль «Все тут», поставленный Дмитрием Крымовым в 2020 году в «Школе современной пьесы» и спустя два года, после отъезда режиссера из России, снятый с репертуара.

Здесь начинается сюжет этой акции. Декорации, подлежащие уничтожению, решает сохранить Анна Гроголь — бывший директор театра «Школа современной пьесы», и контейнер, поместивший в себя спектакль, стоит в поле. Но что с ним делать?

И вот спектакль «Все тут», художественным жестом которого был жест сохранения памяти, сохраненный сам, становится способом поговорить об Эфросе, вспомнить Эфроса в год его столетия, в 2025-м.

К подготовке акции присоединяется директор петербургского музея «Полторы комнаты» Максим Левченко; откликаются актеры — Евгений Цыганов, не игравший в том спектакле, Мария Смольникова, Татьяна Циренина, Ольга Надеждина; Крымов репетирует — по видеосвязи.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Е. Цыганов.Фото — Юлия Феклистова."]

[/caption]

[/caption]

Строительный кран опускает на крышу торгового центра облезлый зеленый контейнер. Трудно представить менее приспособленные к театральному зрелищу условия: условия, которые театру необходимо преодолевать. Но это — не театр.

Евгений Цыганов начинает свою речь за кавычками спектакля, говорит от себя — о столетии режиссера, об идее сыграть отрывки из того спектакля, об актерах, участвовавших в нем. По мере рассказа, входя в театральное повествование то в роли ведущего, то в роли самого Крымова, тоже героя того спектакля, — он достает из контейнера тот самый спасенный реквизит, выстраивая на крыше топографию «Нашего городка» — пьесы, по мотивам которой был поставлен спектакль «Все тут».

В это подготовленное пространство из контейнера стремительно и яростно, как шаровая молния, выкатывается Мария Смольникова в роли Нонны Михайловны Скегиной, многолетней соратницы, завлита Анатолия Эфроса, хранительницы его наследия.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Е. Цыганов и М. Смольникова.Фото — Юлия Феклистова."]

[/caption]

[/caption]

Нонна Скегина с необычайной, звериной точностью схваченная Смольниковой, с ее хрипловатым скрипучим голосом, резкой пластикой произносит монолог о творческом пути Эфроса — с той узнаваемой свирепой любовью и упрямым нежеланием остановиться, подчиниться ходу действия, уступить место следующей сцене. Как будто, пока звучит ее голос — и его голос не перестанет звучать.

Пока наконец она не позволит Цыганову-ведущему обнять себя, замереть, и крепко схваченный микрофон в ее трясущихся руках еще какое-то время будет стучать по золотому пиджаку, проставляя звуковое многоточие во внезапно наступившей тишине.

Затем — сцена прощания с Нонной Михайловной, попросившей развеять свой прах над могилой Эфроса и Крымовой на Кунцевском кладбище.

Все так, как это было в жизни: Ольга Надеждина, поющая «Miserere»... урна с прахом, которую никак не удается открыть... приходящий на помощь водитель Александра Калягина — как в жизни, в которой нет чистоты жанра, где рядом с трагическим вступает в свои права смешное, а на прекрасном проступает сложный отпечаток человеческого прикосновения.

Это не театр. В какие-то моменты это действо обретало особенное качество, особенный тон, который в театре едва ли можно встретить. Это качество — живое волнение живых людей, собравшихся вместе, чтобы совершить какое-то важное совместное действие: не сыграть отрывки спектакля, а совершить акт деятельной памяти.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="Е. Цыганов.Фото — Юлия Феклистова."]

[/caption]

[/caption]

По мере приближения этого юбилейного года все хотелось вообразить, каким может быть событие, посвященное 100-летию Эфроса. Первое, что приходило на ум, так это каким оно быть не может: казенным, торжественным, формальным — всего этого невозможно себе вообразить рядом с именем Эфроса.

Этот сюжет с обреченным на гибель спектаклем, едва не уничтоженной декорацией и компанией людей, решивших все это сохранить, а затем собраться ради одного — продолжения работы памяти, — все это какое-то упрямое послание в прошлое и в будущее: «Кончается все, чему дают кончиться... Возьмешься продолжить, и не кончится». (Из писем Б. Пастернака.)

И плотный полукруг зрителей, собравшихся в эти дни, не желающих расходиться после — тоже участники этого акта, в котором воплотилась какая-то острая общая нужда. Сохранить то, что можно, сохранить — как предание, как воспоминание. Театр не возьмешь с полки, не зафиксируешь, как музыкальную партитуру, его бессмысленно и вредно пытаться консервировать и восстанавливать — он принадлежит своему времени.

Но театр как коллективное переживание, память о том, как было нестерпимо больно, жалко, горько прощаться, — как выхватывали воздушного змея из рук Натальи Петровны, как нелепый Жевакин, оплакивая свою судьбу, восклицал «уму непонятно», как пронзала зрительный зал криком «отпускаю» Нюра в день свадьбы... как не могла докричаться до мамы Эмили из спектакля «Все тут», когда захотела вернуться в один счастливый день своего детства из небытия, — театр как способ собраться, не оползти в отчаяние в тишине — сохранить можно.

[caption width="640" align="wp-caption-graphics alignleft" caption="М. Смольникова и Е. Цыганов.Фото — Юлия Феклистова."]

[/caption]

[/caption]

***

Обратно — через Москву, утопающую в цветах, изрытую бесконечным ремонтом, с возведенными тут и там театральными сценами, мимо дома, где жил Анатолий Эфрос, закрытого строительными лесами, мимо кадок с неприкаянными деревьями — мимо бесконечного старательного праздника, убаюкивающего настойчиво и нежно.

[post_title] => КРЫША КАК УБЕЖИЩЕ [post_excerpt] =>Акция «Все тут» к 100-летию Анатолия Эфроса

Через бетонный скелет необъятного торгового центра на краю Москвы, мимо пестрых витрин и назойливых запахов фуд-корта, вверх на эскалаторе — прямо на крышу, где уже выстроился полукруг зрителей и вот-вот приземлится зеленый металлический контейнер с выбеленными буквами «Все тут».

[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => krysha-kak-ubezhishhe [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2025-09-25 23:47:21 [post_modified_gmt] => 2025-09-25 20:47:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://ptj.spb.ru/?p=161211 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [10] => WP_Post Object ( [ID] => 161203 [post_author] => 3 [post_date] => 2025-09-25 13:05:43 [post_date_gmt] => 2025-09-25 10:05:43 [post_content] =>