-

«Свободный Тибет». По мотивам рассказов Р. Михайлова.

Саровский театр драмы.

Режиссер Антон Морозов, художник Андрей Воронов.Известный математик, путешествующий эзотерик, литературный мистик, в 12 лет впервые вступивший в секту, — знакомства зрителей маленького закрытого города Саров с писателем Романом Михайловым, самым загадочным персонажем современной российской прозы, могло бы никогда и не случиться. Если бы не лаборатория «Театр Наций — театрам атомных городов», если бы не выпускник курса Могучего Антон Морозов, если бы не смелость руководства театра взять в репертуар (на большую сцену!) очень странное, точно не кассовое, путешествие по лабиринтам шизофренического сознания и миру хрупких людей с помощью магии стихий. Обходя и любя побеждая людей крепких, с тазами и метлами, эти первые, хрупкие, уводят за собой зрителя на край света, на вершину Солнца — освобождать Тибет. Спектакль молодого режиссера Морозова — пожалуй, лучший эпизод фестиваля «Премьеры сезона 2021–2022 гг.» Нижегородской области.

-

Ассоциация театральных критиков выступила с письмом в поддержку воронежского Нитинского театра, с которым арендодатель, руководство Юго-Восточной железной дороги, решило рассторгнуть договор аренды в одностороннем порядке. Приводим текст письма полностью:

-

Казалось бы, эпоха крепостных театров завершилась после манифеста 1861 года об освобождении крестьян. Мы привыкли относиться к государственным театрам как к самостоятельным организмам, которые так или иначе сохраняют концепцию русского «театра-дома», позволяют себе иметь свое лицо, свое направление, быть «свободными» в художественном самоопределении. Но в 2022 году всем ясно дали понять, что они по-прежнему — всего лишь крепостные театры, и судьба их может быть решена росчерком пера.

-

Сергей Левицкий, еще недавно многолетний худрук Русского театра Бурятии (театр носит имя декабриста Бестужева, и вдруг это показалось неслучайным: Левицкий руководил театром имени ссыльного декабриста) — человек бесстрашный и свободный. Таких в театральном сообществе мало. Левицкий всегда писал все, что считал нужным. А уволили почти сразу после поста в одной из соцсетей, где он писал: «Пришло мне поручение от минкульта обеспечить явку артистического состава нашего театра, а также явиться лично на встречу с главой Бурятии Цыденовым А. С. Повестка не названа, но тут и гадать не нужно...»

-

Ассоциация театральных критиков выступила с письмом в поддержку режиссера Сергея Левицкого, уволенного с поста художественного руководителя Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева. Приводим текст письма полностью:

Президенту Республики Бурятия

Алексею Самбуевичу Цыденову

и министру культуры Республики Бурятия

Соелме Баяртуевне ДагаевойУважаемые Алексей Самбуевич и Соелма Баяртуевна!

Ассоциация театральных критиков, в которую входит около 200 ведущих критиков театральной отрасли, крайне обеспокоена происходящим в вашем регионе.

-

«Сирано де Бержерак». Э. Ростан.

Театр «ОКОЛО дома Станиславского».

Режиссер и художник Александра Толстошева.МХТ им. Чехова.

Режиссер Егор Перегудов, художник Владимир Арефьев.Сразу два новых «Сирано де Бержерака» вышли за неделю в Москве — тихий и нежный спектакль Саши Толстошевой в театре «ОКОЛО дома Станиславского» и напористый, как рок-концерт, спектакль Егора Перегудова в МХТ им. Чехова.

-

Не первый раз замечено, что провинциальные театры часто опережают столицы, открывая для сцены новых авторов, которые потом пожаром идут по всей стране. Особенно заметна эта тенденция в детском театре и театре кукол. Например, популярнейшую нынче Кейт ди Камилло, чьи «Кролики Эдварды» размножаются на театре с поистине кроличьей скоростью, впервые поставили не в Москве, а в Челябинске, в Театре Кукол имени В. Вольховского. И за тот спектакль режиссер Александр Борок и художник Захар Давыдов получили в 2012 году по «Золотой Маске».

-

Ассоциация театральных критиков глубоко обеспокоена известием о приостановке производства и выпуска журнала «ТЕАТР.» на неопределенный срок, которое было подтверждено председателем СТД РФ Александром Калягиным на пресс-конференции, прошедшей 26 марта, накануне Дня театра.

-

«Һаvа».

Театральная площадка MOÑ (Казань) в рамках конкурсной программы фестиваля и премии «Золотая Маска».

Режиссер-постановщик Туфан Имамутдинов, хореограф Марсель Нуриев, художник Лилия Имамутдинова.О конкурсе «Золотой Маски» — 2022 можно скопом написать «полгода/год/полтора был другой спектакль». Для большинства это будет вопросом попадания в новый контекст. Казанский перформанс «Һаvа» — один из немногих гастролеров, который действительно — буквально — изменился. В том числе потому, что разность показов заложена в нем как основной принцип.

-

«Дуэль». А. П. Чехов.

Екатеринбургский ТЮЗ.

Режиссер-постановщик Анатолий Праудин, художник-постановщик Анатолий Шубин.Чехов — или мне кажется? — прорастает в нас все больше. Как ни странно. Бурные медицинско-политические катаклизмы как будто совсем не созвучны его тихой, как будто даже чуть вяловатой эстетике. Но именно состояние, душевное состояние, людей последнего безумного времени удивительно резонирует с тем экзистенциальным абсурдом жизни, который вкрадчиво проступает в его рассказах, пьесах и повестях. Вялость, усталость, растерянность, апатия, непонимание, наконец, неделанье — и при этом «надо жить... надо жить». А как?

-

В середине марта в Театральном музее состоялась презентация роскошно изданного альбома о театральной художнице «Татьяна Бруни. Призвание — театр».

Издание задумано, собрано и осуществлено в городе Перми, автор и составитель альбома — Вадим Викторович Зубков, куратор выставочных и культурных проектов Галереи частных коллекций УНИКУМ (Пермь).

-

«Фальстаф, или Три шутки». А. Сальери.

Большой театр, Камерная сцена имени Бориса Покровского.

Режиссер Александр Хухлин, дирижер Иван Великанов, сценограф Анастасия Бугаева.10–13 марта на Камерной сцене Большого театра прошли премьерные показы репертуарной редкости — написанной в 1799 году комической оперы Антонио Сальери по мотивам «Виндзорских насмешниц» Шекспира.

-

В архиве появился № 105. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Матренин двор». А. Солженицын.

Томский драматический театр.

Режиссер Юрий Печенежский, художник Фемистокл Атмадзас, композитор Николай Морозов.Предложение поставить «Матренин двор» Александра Солженицына режиссеру Юрию Печенежскому поступило, когда Томской драмой был выигран Президентский грант. Заявку в Президентский фонд культурных инициатив подавала Ассамблея народов Томской области. Тот факт, что творчество Солженицына до этого не имело сценической истории в регионе, сыграл важную роль в аргументации. Выбор материала главный режиссер театра Олег Молитвин объяснил тем, что в репертуаре нет спектаклей о послевоенном времени, о русской деревне: «Хотелось добавить эту краску в палитру театра».

-

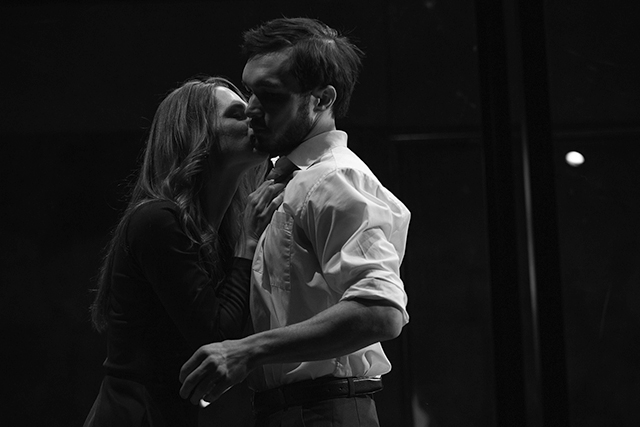

«Бовари». Г. Флобер.

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

Режиссер Дмитрий Акриш, сценография и костюмы Анжелики Кременецкой.В Псковском театре драмы прошли премьерные показы спектакля Дмитрия Акриша «Бовари». Уже в названии спектакля (без привычного нам слова «госпожа») содержится важный акцент: это история не только героини по имени Эмма, но и всей семьи Бовари — мужа Шарля, давшего женщине фамилию, ее свекрови, дочки Берты, которой нет на сцене, но которая присутствует как жертва конфликта и полноценно участвует в драме. В центре действия, разумеется, Эмма Бовари (Наталья Петрова), именно ее фатальная неудовлетворенность жизнью и отвращение к постылому мужу двигают интригу вперед — к супружеским изменам, обману и неминуемой катастрофе.

-

«Мертвые души». По мотивам поэмы Н. В. Гоголя.

Театр Романа Виктюка

Режиссер Денис Азаров, художник Николай Симонов.Взяв эстетику лихих 90-х за предлагаемое настоящее, Денис Азаров разматывает время спектакля сразу и в фольклорное прошлое (звучит этно-фолк, старинные былины, сказания, приворотные заговоры), и в фантастическое будущее: бессмертные души проплывают в адронном коллайдере, как разъятое на атомы русское бытие. Это четвертая за последнее время постановка гоголевской поэмы и последняя московская премьера довоенной жизни. Перевернувшее мир событие подсвечивает ужасающе простую мысль постановки Азарова: «фантастическое» настоящее в России и есть перманентное будущее.

-

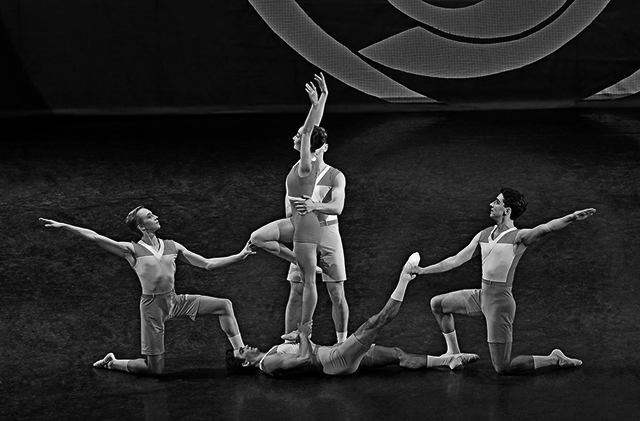

«Самара. Шостакович. Балет I».

В рамках конкурсной программы фестиваля и премии «Золотая маска».

Театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, Самара.Скорость, с которой региональные спектакли приезжают в Москву на «Золотую маску», в целом вещь примечательная. Как думать о спектакле, выпущенном год-полтора назад, если он влетает в текущий сезон внезапным приветом из прошлого? А если за это время все вокруг радикально изменилось?

Премьера вечера «Самара. Шостакович. Балет I» состоялась в ноябре 2020 года — и никто, конечно, не мог предусмотреть, о чем будут говорить и думать зрители московского конкурсного показа. Или что «Ленинградская симфония» и «Трагическое скерцо» окажутся вещами, которые обдумываешь, исходя уже из внезапно свалившегося на тебя опыта.

-

«Пятая печать». Ф. Шанта.

Театр МТЮЗ.

Режиссер Елизавета Бондарь, художник Алексей Лобанов.Пятая печать — образ из Откровений Иоанна Богослова, за пятой печатью — души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели: свидетельство правды приравнивается к слову Божьему. Теперь им ждать, пока из замученных праведников не наберется число, известное Богу.

А еще «Пятая печать» — это повесть Ференца Шанта, по которому режиссер Золтан Фабри снял фильм, получивший приз Московского кинофестиваля в 1977 году. Киноманы ставят его в один ряд с «Обыкновенным фашизмом» Ромма и «Конформистом» Бертолуччи, хотя он сильно уступает им в известности.

-

«Зал ожидания». К. Вайль, Б. Брехт.

Учебный театр «На Моховой», малая сцена. Мастерская И. И. Благодера (РГИСИ).

Режиссер Роман Кочержевский, музыкальный руководитель Иван Благодер.Любит Брехта северная столица. В городе, где декорации великолепных классицистических фасадов скрывают за собой бесконечные коммуналки, особенно остро чувствуется актуальность главного обличителя социальной несправедливости. Кроме того, Брехт не просто обличает, а делает это красиво, остроумно, с трепещущей сложной музыкой Вайля — все как мы любим.

-

«И грянул гром». По рассказу Р. Брэдбери.

Театральная компания «Разговоры» — инклюзивный проект фонда «Альма Матер», при поддержке Союза театральных деятелей и Министерства культуры РФ.

Идея и воплощение Яны Савицкой.Инклюзивный спектакль «И грянул гром» Театральной компании «Разговоры» фонда «Альма Матер» Яна Савицкая поставила по одноименному рассказу Рэя Брэдбери.

Постановка Савицкой — лингвистический эксперимент. Рассказ звучит в спектакле сразу на двух языках, которые во время действия образуют диалог. Один из недавних показов прошел в пространстве Дома Радио. Зал по размерам — как камерная сцена, но отличается особой акустикой. Для спектакля Яны Савицкой, который сами создатели называют саунд-драмой, это важно.

комментарии