-

Дорогие читатели и коллеги!

Из типографии вышел новый номер «Петербургского театрального журнала» — № 61.

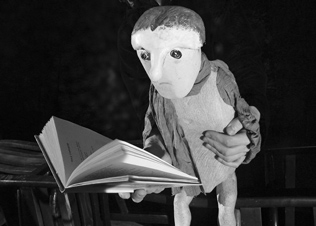

Этот номер все лето делала молодая редакция, но законченность он обрел благодаря нашей встрече с художником Еленой Авиновой — именно она населила его страницы своими остроумными и точными рисунками.

В № 61 появилось несколько новых разделов.

В «Процесс», помимо традиционных рецензий (от петербургских премьер до спектаклей «фоменок», Дмитрия Крымова и РАМТа), включен текст «Штрихи к портрету Максима Диденко» — об артисте и художественном руководителе театра The Drystone.

В «Курсовой жизни» читайте про работы студентов В. М. Фильштинского и Г. И. Дитятковского (выпуску Г. М. Козлова, ныне — театру «Мастерская» — отведен целый блок «Негосударственные театры» в конце журнала).

Есть еще «Карта местности» — тексты о театральном ландшафте провинциальных городов большой страны. Авторы «Карты местности» рисуют эти города абсолютно по-разному. Кто-то пишет ироническую публицистику, кто-то фиксирует реальность в жанре документа, а кто-то сочиняет эссе «родом из детства».

В «Детском мире» вы найдете отчет о лаборатории РАМТа «Молодые режиссеры — детям». Ключевой текст «Детского мира» — «Девочка со ста сорока восемью родинками» — путевой дневник, написанный поэтом и эссеистом Еленой Шварц в период до поэзии, в нежном возрасте 13 лет во время летних гастролей

с театром БДТ. -

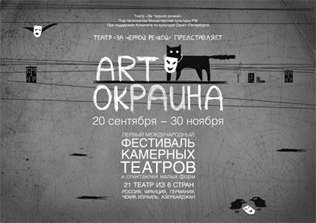

В Петербурге завершился двадцатый фестиваль «Балтийский дом», но продолжается Первый международный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм «АртОкраина».

В фестивале «АртОкраина» участвует 21 театр из Франции, Германии, Чехии, Азербайджана, Израиля и России (программу смотрите здесь). До его завершения 30 ноября можно успеть увидеть еще два десятка спектаклей и побывать на дюжине творческих встреч, в том числе с актрисой Лилиан Малкиной (Чехия), с руководителем пермского театра «У моста» Сергеем Федотовым, актером и режиссером Игорем Миркурбановым (Израиль).

Между тем, театр «За Черной речкой», по инициативе которого возникла «АртОкраина», проводит свой первый фестиваль в катастрофических условиях и находится на грани закрытия.

-

9 октября в «МДТ — Театре Европы» состоялась премьера спектакля «Три сестры» в постановке Льва Додина.

После премьеры театровед Алексей Вадимович Бартошевич поделился со Светланой Щагиной первыми впечатлениями об увиденном и объяснил, почему для него спектакль по пьесе Чехова «не только театральное, но и жизненное событие».

Мы публикуем этот текст в блоге «Петербургского театрального журнала».

-

Максим Горький. «Дети солнца». Thalia Theater (Гамбург, Германия).

Режиссер Люк ПерсевальВчера на большой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоялся показ спектакля «Дети Солнца» режиссера Люка Персеваля. Пьеса Максима Горького 1905 года была разыграна труппой гамбургского Thalia Theater как современная драма.

В блоге мы публикуем впечатления о спектакле Марии Смирновой-Несвицкой и Татьяны Джуровой.Какая своевременная идея — устроить сеанс групповой психотерапии: все остро нуждаются в этом! И удивительно точная, «назревшая» форма для насквозь русской пьесы, в которой, как, впрочем, и в жизни, безусловные и актуальные истины плавно и незаметно перетекают в невыносимую банальность и абсурд, а солнце можно увидеть только нарисованным.

-

Ф. М. Достоевский. «Кроткая». Московский ТЮЗ.

Режиссер Ирина Керученко, сценограф Мария УтробинаСкромная тихая «Кроткая» Ирины Керученко в программе XX фестиваля «Балтийский Дом» символично оказалась между масштабным «Отелло» Эймунтаса Някрошюса и шумным «Маскарадом» Римаса Туминаса. Две молодые героини, Дездемона и Нина, были погублены своими недоверчивыми мужьями на большой сцене, с театральным размахом, с множеством второстепенных действующих лиц и в присутствии переполненного зрительного зала сочувствующих. Кроткая же шагнула в окно при минимуме свидетелей, в 91 комнате «Балтдома», практически в звенящей тишине.

-

С 8-го по 14-е октября 2010 года в Перми пройдет Международный фестиваль-форум

«Пространство режиссуры». Фестиваль состоится при поддержке Посольства Франции в России, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и Альянс Францез-Пермь. Организатор фестиваля — Пермский академический Театр-Театр.«Пространство режиссуры» проводится в Перми во второй раз (впечатления о первом фестивале читайте в № 54 «Петербургского театрального журнала»).

В 2010 году фестиваль входит в официальную программу Года России-Франции, поэтому в центре внимания форума — французский театр, а его программа сформирована селекторами-представителями ключевых театральных профессий (режиссер, актер, критик, драматург и продюсер) двух стран.

-

Венедикт Ерофеев. «Москва-Петушки». Театр-фестиваль «Балтийский Дом».

Режиссер Андрей ЖолдакАндрей Жолдак вновь доказал, что он — брутальный художник. В последние годы режиссер, увы, чаще являлся нам в маске гламурщика или, того хуже — попсовика. Но с первых минут «Москвы-Петушков» повеяло прежним Жолдаком, Жолдаком времен «Тараса Бульбы», энергетика и ритмы режиссера мгновенно схватили за горло тысячеместный зал «Балтийского Дома».

Сначала десять, а то и пятнадцать минут на сцене молчали люди и бушевали стихии. Среди грома и рваных синкопических скрежетов, посреди целлофановых волн высвечивались чучела животных и женские фигуры. Потом из уст чучела в ухо девы перетекал какой-то тарабарский шепот. И я уже смирилась с тем, что сценический вариант культового текста Венедикта Ерофеева будет разыгран без единого внятно сказанного слова. Но нет, до такой радикальности Жолдак на сей раз не дошел. Актеры заговорили. И тут-то, как ни странно, Жолдак доказал, что способен не только использовать, но и внимательно слушать текст. Вдохновляться текстом. Разыгрывать его. Извлекать смыслы.

-

А. П. Чехов. «Дама с собачкой».

Государственный драматический театр им. К. Марджанишвили (Тбилиси, Грузия).

Режиссер Леван ЦуладзеДевяносто процентов посетителей сайта мне не поверит, да и Бог с ними.

Чувствую, что перед встречей с марджановской дамой и ее «тифлисской» собачкой нервничаю. Неподдельно. Ну, никак невозможно воспринять этот поход в театр, как просмотр еще одного фестивального спектакля. Не только потому, что Грузия — Родина. Или только? Не знаю. Но сентиментальные (или просто человеческие) эмоции берут вверх.

-

Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства объявляет набор в магистратуру по программе «Театральная драматургия» (направление: «Театральное искусство»).

О том, зачем потенциальному автору учиться драматургии профессионально, рассказывает

Наталья Скороход:«Сегодняшние драматурги... они... очень хорошие, интересные и талантливые, но они же... театра не знают», — как-то сказал мне в интервью один известнейший режиссер. Именно для того, чтобы преодолеть пропасть между интересным автором, который хочет писать для театра и прекрасным театром, который не прочь получить хороший материал для сцены, и создается наша магистратура. Здесь мы попробуем «наладить» отношения между драмой и сценой и помочь будущим авторам постичь АЗЫ ТЕАТРА — его языка, образности, истории, сегодняшнего дня. И в этом, если хотите, «авторство» нашей будущей школы. Мы будем учить вас, как, оставаясь самим собой, сделать пять шагов к профессиональному театру. И кому-то, я уверена, этих пяти шагов будет достаточно, чтобы прочно обосноваться внутри сегодняшнего театрального процесса.

-

Сегодня, 6 октября, в 19.00 на сцене «Балтийского Дома» (91 комната) в рамках программы XX Международного театрального фестиваля «Балтийский Дом» состоится показ спектакля «Жизнь удалась» по пьесе Павла Пряжко режиссеров Михаила Угарова и Марата Гацалова (Tеатр.doc).

Мы анонсируем спектакль рецензией Кристины Матвиенко, опубликованной в № 57 «Петербургского театрального журнала».

-

Сегодня, 5 октября, на сцене Молодежного театра на Фонтанке в рамках программы XX Международного театрального фестиваля «Балтийский Дом» состоится показ спектакля «Медея» режиссера Камы Гинкаса.

Мы анонсируем показ текстом Надежды Стоевой,

опубликованным в № 59 «Петербургского театрального журнала». -

А. Сухово-Кобылин. «Дело». Новый драматический театр (Москва).

Режиссер-постановщик Вячеслав Долгачев, художник-постановщик Владимир Ковальчук.Открывать «сезон трех юбилеев» (35 лет театру, 60 — его художественному руководителю и 10 лет их совместной жизни) «Делом», пьесой, которую сам автор охарактеризовал как «из самой реальнейшей жизни с кровью вырванную драму» — жест, прямо скажем, настораживающий. Ладно бы, Бог с ними, с жанровыми определениями (хотя формулировка, заметим, в программке осталась, рядышком с указанием на «сценическую редакцию театра») — сама история, мягко говоря, мрачновата, а юбиляр — не из тех, кто любит радикальные вмешательства в авторские «предлагаемые»... Так, в общем, и вышло. «Дело» Долгачева — спектакль короткий, ясный, четко выстроенный и упругий. Длится два с половиной, воспринимается — как час двадцать. По интонации... так звучит иногда в общей беседе краткая реплика человека, обида которого уже пережита, первые порывы гнева утихли — но горечь осталась. Сдержанная, без шума и надрыва, когда слезы давно выплаканы, но прорывается загнанная усилием воли куда-то глубоко внутрь память о несправедливости... Чем не высказывание, пусть несколько завуалированное, о сегодняшней ситуации в социуме?!

-

3 и 4 октября на сцене Театра «Мюзик-Холл» в рамках программы XX Международного театрального фестиваля «Балтийский Дом» состоится показ спектакля «Долгая жизнь» режиссера Алвиса Херманиса.

Мы анонсируем показ рецензией Евгении Тропп, опубликованной в № 38, «Репликой» Елены Строгалевой и «Междометием» Марины Дмитревской опубликованными в № 46 «Петербургского театрального журнала».

-

Евгений Гришковец, Анна Матисон. «Дом». Театр «Школа современной пьесы».

Постановка Иосифа РайхельгаузаНа «Балтийском доме» «Школа современной пьесы» сыграла «Дом» Е. Гришковца и А. Матисон в постановке Иосифа Райхельгауза

«Дом» Гришковца похож на прежнего Гришковца.

Не на того Гришковца, который, в отличие от своего героя, действительно купил дом, торчит лицом на постерах Садового кольца и радует посетителей тех клубов, где едят отнюдь не собак, а на того, который ел салат оливье 1 января. Как все обыкновенные люди.

-

Сегодня, 30 сентября, на Большой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» в рамках программы XX Международного театрального фестиваля «Балтийский Дом» состоится показ спектакля «Идиот» режиссера Эймунтаса Някрошюса.

Мы анонсируем показ текстами Марины Тимашевой, Юрия Барбоя и Николая Песочинского, опубликованными в № 58 «Петербургского театрального журнала».

-

На «Балтийском доме» Драматический театр им. Г. Холоубека (Варшава, Польша) сыграл спектакль Кристиана Люпы, в котором он не только режиссер и художник, но и автор текста

Занявшись спектаклями о культовых персонажах ХХ века, в «Персона. Мэрилин» из всех мифов, окутывающих Мэрилин Монро, Кристиан Люпа выбирает один как главный. Нет, он не отказывается от таких поп-сюжетов как алкоголизм Монро, лечение в психушке под руководством доктора Гринсона (быть, может, виновного в финальной передозировке и смерти Мэрилин) и ее роман с Артуром Миллером. Но центральным мотивом становится желание Монро сыграть Грушеньку из «Братьев Карамазовых», ее пьяная самоидентификация с персонажем, через которого Монро хочет избыть боль женской души, с которым самоидентифицируется в пьяном бреду репетиции «В Мокром» (для которой вызвана Паула — реально существовавшая партнерша по замыслу «Карамазовых»).

-

Сегодня, 28 сентября, на сцене Театра на Васильевском в рамках программы XX Международного театрального фестиваля «Балтийский Дом» состоится показ спектакля «Салемские колдуньи» режиссера Анджея Бубеня.

Мы анонсируем показ рецензиями Татьяны Джуровой и Марины Дмитревской, опубликованными в № 59 «Петербургского театрального журнала».

-

Мы открываем новый проект «ПТЖ» — «Пресса о петербургских спектаклях», осуществленный при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, героическими усилиями модератора проекта Елены Вольгуст и веб-мастера Александра Гребенькова при скромном, но настойчивом руководстве проектом главным редактором Мариной Дмитревской, однажды решившей, что если в Москве давно существует «Театральный смотритель», собирающий всю прессу по текущему репертуару, то в Петербурге такого интернет-ресурса нет, и это непорядок. Теперь будет, и входом в эту дверь становится сайт «ПТЖ» — самого крупного театрального периодического издания.

-

28 и 29 сентября на сцене Большого Театра Кукол состоится показ спектакля «Грибуль-простофиля и господин Шмель».

Постановка осуществлена в рамках Года России-Франции прекрасным режиссером-кукольником Эмили Валантен и артистами Екатеринбургского театра кукол.

«Петербургский театральный журнал» уже писал о франко-русском «Грибуле» в № 60.

Мы предлагает читателям блога ознакомиться с рецензиями Галины Бранд и Льва Загса, посвященными спектаклю, а также прочесть интервью Марины Дмитревской с Эмили Валантен.

-

Исаак Башевис-Зингер. «Враги. История любви». Гастроли театра «Гешер».

Режиссер Евгений Арье, сценография Семён ПастухВ рамках идущего Александринского фестиваля театр «Гешер» (Израиль) 24-25 сентября показал спектакль Е. Арье.

Любви с первого взгляда не случилось. Сказать, чтобы были особые надежды? Да нет... Но расчет на нераздражающее знакомство — в рамках престижного фестиваля — безусловно был.

комментарии