-

«Страх». А. Афиногенов.

Театр драмы им. Ф. Волкова.

Режиссер Арсений Мещеряков, сценография и костюмы Родиона Пашина.«Страх» Александра Афиногенова в ярославском Театре драмы имени Федора Волкова! Пьеса почти легендарная, но так глубоко укорененная в историческом контексте, так прочно, кажется, связанная со спецификой конкретной исторической ситуации, 1930–1931 годов, что браться за нее сегодня — форменное безумие. Но взялись.

-

«Лоэнгрин». Р. Вагнер.

Большой театр.

Режиссер Франсуа Жирар, дирижер Эван Роджистер, сценограф Тим Йип.В Большом театре прошла премьера оперы Вагнера «Лоэнгрин». Международная команда готовила спектакль, который планировалось затем перенести на сцену Метрополитен-оперы в рамках совместной продукции. Предыдущая постановка «Лоэнгрина» в Большом делалась 99 лет назад: это был спектакль Владимира Лосского в декорациях Федора Федоровского. Рихард Вагнер как раз праздновал в 1923-м двойной юбилей: 110 лет со дня рождения, 40 — со дня смерти (в тот период было принято отмечать и годовщины смертей тоже). Некоторые повторы в истории бывают закономерны; за истекший с тех пор век никто так и не придумал, что глобально делать с такими прекрасными музыкально, но такими фатально несценичными вагнеровскими операми. Поэтому цитату из рецензии на спектакль 1923 года можно было бы воспроизвести и сегодня: «Монументальная статуарность и экономия жестов нескольких сот человек на сцене удачно подчеркивают своей схематичностью... не мешают действию „героев“, все время выдвигаемых на первый план».

-

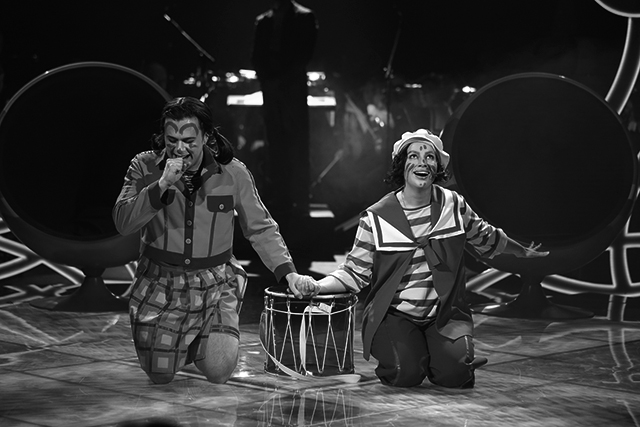

«Байка. Мавра. Поцелуй феи». И. Стравинский.

Мариинский театр в рамках фестиваля «Золотая Маска».

Режиссер и хореограф Максим Петров.На Новой сцене Мариинского театра в рамках конкурсной программы «Золотой Маски» показали вечер на музыку Игоря Стравинского, объединивший сочинения разных жанров. Постановщиком выступил Максим Петров, в 2021-м удостоенный премии как лучший хореограф за балет «Русские тупики — II» на музыку Настасьи Хрущевой.

Вечер, объединивший три сочинения разных жанров («Байка про лису, петуха, кота да барана» — «веселое представление с пением и музыкой», комическая опера «Мавра» и балет «Поцелуй феи»), выдвинут на «Маску» в восьми номинациях. Кроме хореографа, среди претендентов — художники Альона Пикалова (сценография) и Сергей Рылко (видео), художница по костюмам Юлдус Бахтиозина и художник по свету Константин Бинкин, солисты Александр Сергеев, Рената Шакирова и Мария Буланова.

-

«Это не я». А. Фарятьев.

Пространство «Внутри».

Режиссер и художник Антон Федоров.Основательно разлучив нас с театральными креслами, пандемия принесла и вопросы вполне деликатного свойства. Как называть спектакль, что был сыгран перед коллапсом всего несколько раз, замолчал на два года — и теперь имеет другую прописку? В мае 2021-го, после перемены обстоятельств в Театре. doc, архитектор и продюсер Олег Карлсон открыл площадку «Внутри» и взял в репертуар доковский спектакль «Это не я». Новый состав актрис, переосмысленное пространство: куда сдвигают они спор между ситуацией возобновления — и премьеры? Эта казуистика — за пределами самой постановки, сыгранной в новой версии в конце января.

-

Департамент культуры Москвы в срочном порядке объявил о слиянии двух разнородных театров Москвы. «Школы драматического искусства» (ШДИ) на Сретенке и Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ) на Новослободской. Это произошло сразу после «прекращения трудовых отношений с руководством Центра». В связи с последними событиями на Украине его директор, театральный куратор Елена Ковальская уволилась по собственному желанию, а худрук Дмитрий Волкострелов был уволен, по словам режиссера, также по политическим мотивам. Департамент воспользовался моментом, чтобы отдать институцию на поглощение.

-

Друзья! Читатели и коллеги!

«К вам обращаюсь я, друзья мои» (не смешно).

Всю эту неделю блог «Петербургского театрального журнала» выходит так, как выходил ДО.

Мне это не нравится. Вот от слова «совсем».

Это не знак растерянности, и это не от того, что позиция наша не определена. Нет, она определена не только временем, но и местом. В городе, пережившем блокаду, ужас войны, любой войны жил и живет на постоянной основе (а я живу на острове Голодай — в районе, где блокадное кладбище, и вообще он весь — кладбище, здесь закапывали где придется, мой сын встретил как-то старушку, плакавшую на берегу Смоленки: «Мои где-то тут...») -

«Мадам Рубинштейн». Д. Мисто.

Театр имени Пушкина.

Режиссер Евгений Писарев, художник-сценограф Максим Обрезков.В пьесе австралийского драматурга Джона Мисто есть все, что нужно буржуазной мелодраме, которая если и не с момента ее зарождения, но уж точно с середины ХХ века устоялась на сценах в своих бессмертных кондициях. То обстоятельство, что на этот раз пьеса посвящена реальной персоне, выдающейся американке еврейского происхождения, создавшей знаменитый косметический бренд — Хелене Рубинштейн — также вполне укладывается в формат. Ведь и байопиков, сообщающих обывателю о том, что звездная персона — тоже человек, что богатые тоже плачут, в этом бессмертном формате предостаточно.

-

«Я — Сергей Образцов». Б. Голдовский и Е. Образцова.

Государственный академический центральный театр кукол им. С. В. Образцова.

Режиссер Екатерина Образцова, художники Сергей Алимов и Александра Дашевская.Громкое название спектакля «Я — Сергей Образцов» звучит приветствием при личном знакомстве. Как символ театра — шарик на голой руке. Кстати, игрой с шариком заканчивается спектакль, когда создатель театра произносит в записи поразительные слова благодарности нам, зрителям, за то, что пришли в театр и доставили ему, режиссеру, минуты счастья общения с нами. Подобное послание может произнести только человек, верящий в чудо. Недаром спектакль начинается с шагаловского полета под потолком мальчика Сережи в ночной рубашке, с детских грез и мечтаний.

-

«Академия смеха». К. Митани.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Федор Пшеничный, художник Егор Пшеничный.Для своего режиссерского дебюта Федор Пшеничный выбрал пьесу японского драматурга Коки Митани «Академия смеха», пьесу остроумную, злободневную и вместе с тем щемяще трогательную. Эпиграфом к спектаклю стала цитата из «Гамлета» Шекспира: «Лишь наше отношение делает вещи хорошими или плохими». Она является комментарием к истории, происходящей с главными героями, Автором и Цензором, роли которых исполняют Илья Дель и Сергей Перегудов. История проста: в течение восьми дней Автор ходит к Цензору и пытается получить у того разрешение на постановку своей новой пьесы.

-

«Остров Тюлипатан». Ж. Оффенбах.

«Геликон-опера».

Режиссер Илья Ильин, дирижер Филипп Селиванов, художник-постановщик Ростислав Протасов, художник по костюмам Ника Велегжанинова.Беспечный остров в южных морях, где все свободны, веселы и счастливы был изобретен либреттистами Жака Оффенбаха Альфре Дюрю и Андре Шиво в 1868 году в Париже. Вокруг происходила Вторая империя с ее строгими, но справедливыми законами: сенат назначался императором из числа старых друзей, выборы в законодательный корпус существовали, но агитация перед выборами была запрещена (как и любые предвыборные собрания), голоса подсчитывали назначенные императором мэры, печать строго контролировалась, и только какие-то враги общества (вроде Эмиля Золя) что-то вякали из-за рубежа. И если в газетах обсуждать текущую реальность было сложновато — дискуссии перекочевали в театры.

-

«Сахаров».

Театральный центр Vaba Lava, Нарва.

Режиссер Марфа Горвиц, драматург Юлия Поспелова, сценография Александра Мохова, костюмы Марии Лукки.Премьера «Сахарова» состоялась в театре Vaba Lava Narva за два дня до 24 февраля. Именно в день премьеры возникли политические и военные жесты вокруг приграничных областей Украины — Донецкой и Луганской, и стало тупо понятно, что новый конфликт будет и как конкретно его развяжут. Сегодня утром, пока я дописываю текст, русские снаряды осыпают землю Украины.

-

24 февраля исполняется 50 лет дирижеру Теодору Курентзису

В суматошном как последний рабочий день перед отпуском, нудном как инструкция к сковородке и завораживающем как цунами фильме «Дау» режиссер Илья Хржановский выбирал исполнителей, разыскивая людей, совпадающих с героями по сути. Если ему был нужен на эпизодическую роль фашист и убийца — такого и нашел среди националистов.

-

Ельцин Центр продолжает прием пьес на конкурс пьес о 90-х «Зачем я это помню — 2022».

Название придумал Олег Лоевский, и тут же самоустранился. Хотя мы все же рассчитываем позвать его в этом году в жюри. А пока до 30 апреля включительно принимаем пьесы на адрес: konkurspies@ycenter.ru

Чтобы приглашение к участию в конкурсе звучало убедительней, сообщаем, что пьеса победителя конкурса прошлого года Дамира Ханифуллина «Книга кодов и прохождений» была поставлена на Театральной платформе Ельцин Центра. Премьера состоялась 15 февраля 2022 года.

А чтобы получилось еще убедительней, вот высказывания ридеров 2022 года о конкурсе.

-

23 февраля 1922 года спектаклем Александра Александровича Брянцева «Конёк-Горбунок» в Петрограде открылся новый театр — театр «особого назначения», театр для детей. Сегодня Санкт-Петербургский ТЮЗ, носящий имя своего основателя, празднует вековой юбилей. Будет праздничный «Конёк» с участием артистов, игравших в разные годы в той или иной редакции постановки, положившей начало театру, будет официальный юбилейный вечер «Планета ТЮЗ», будут речи, поздравления и награждения от начальства, банкеты и фуршеты... За несколько дней до торжества состоялась премьера спектакля-променада «Время и место», посвященного истории театра-именинника. В этой работе импонирует многое, и прежде всего — желание говорить негромко, без звонких восклицаний и оживленного задора. Праздник может быть тихим.

-

«Я не участвую в войне».

Гоголь-Центр.

Режиссер Алексей Агранович, драматург Егор Прокопьев, художники-сценографы Анна Наумова и Кирилл Благодатских.«Я не участвую в войне» — уже само название поэтического вечера, сыгранного в Гоголь-Центре и вошедшего в репертуар, звучит как противостояние всему происходящему вокруг. Вечер памяти Юрия Левитанского — как след «Звезды»: проекта, посвященного пяти крупнейшим поэтам ХХ века (Цветаева, Ахматова, Пастернак, Мандельштам и Кузмин). Поэзия здесь становится камертоном театра — стройности формы, концентрации смысла, настройки совести («Поэзия, вот образ твой — окно, горящее в ночи»). Играться поэтический спектакль будет нечасто (следующий раз в апреле), но свое отдельное важное место, безусловно, займет. В нем заняты Филипп Авдеев, Алексей Агранович, Светлана Брагарник, Ирина Выборнова, Александр Горчилин, Никита Еленев, Яна Иртеньева, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева, Семен Штейнберг и приглашенные Юрий Стоянов, Александр Филиппенко и Константин Райкин.

-

«Русская смерть».

Центр им Вс. Мейерхольда.

Режиссер Дмитрий Волкострелов, художники Ксения Перетрухина и Дмитрий Власик.Новая реальность наступает по всем фронтам: театр начинается не с вешалки, а с проверки QR-кода, паспорта, билетов, маски, еще раз билетов, и, наконец-то, на входе в большой зал Центра им. Вс. Мейерхольда получаешь последний во всех смыслах документ — бумажный номерок собственного участка на кладбище.

Найти участок сложно, если вдруг соберетесь на спектакль (а не умирать) — сразу смотрите на схему расположения. Она там же, у входа. Во всей суете поиска подумалось: если живому еще молодому человеку так сложно найти свое место на кладбище, каково же это делать мертвым... Вторя этим мыслям, откуда-то сверху спокойно зазвучало: «Человек умирает один раз в жизни, и потому, не имея опыта, умирает неудачно. Надо научиться умирать еще при жизни под руководством людей опытных, уже умиравших».

-

Театр, как известно, искусство, а еще — искусство высокое.

У Ильи Мощицкого — ни того, ни другого. Актер Алексей Фролов перечисляет: театр состоит из режиссера, актеров, световиков, звуковиков и, пожалуй, драматурга. Театр — это должности. Театр — это объединение людей с производственными функциями. В общем, и не искусство, и уж тем более — никакое не высокое. Скажем, учреждение. И этого вполне достаточно.

Так начинался фестиваль Временного объединения «Хронотоп» и первый спектакль этого фестиваля — «Ад — это я» (ЦИМ, 2020).

-

«Женщина и мозг». Саша Денисова.

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Кирилл Вытоптов, художник Нана Абдрашитова.«Женщина и мозг». Согласитесь, есть неодолимый соблазн — написать две рецензии на этот спектакль: одну — от женщины, другую — от мозга. Или в форме их диалога: «Я распался на спектакле», — говорит мозг, — «А я довольна поднятой проблемой хорошей фертильности», — парирует женщина...

-

10 февраля XVIII Театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина завершился предпремьерным показом спектакля «Записки нетрезвого человека» в постановке Руслана Кудашова (Театр «Мастерская»).

«Один солдат на свете жил,

красивый и отважный,

Но он игрушкой детской был,

ведь был солдат бумажный...» —

пелось в песенке Булата Окуджавы. В премьерном спектакле Руслана Кудашова по дневниковым запискам Александра Володина «Стыдно быть несчастливым» юный Фома Бызгу, играющий лирического героя Александра Володина, основную часть времени проводит в солдатской шинели, отыгрывая в первую очередь именно это сверхсобытие — бытие в жизни Александра Моисеевича — войну. Но солдат неожиданно оказывается «бумажным», война — условной, пьянство — имитацией, муки совести — литературой, и в целом, думая о спектакле, в первую очередь думаешь о теме воспроизводства и актуализации прошлого, памяти на театральной сцене, памяти коллективной и личной. -

Традиционная часть программы Володинского фестиваля «Первая читка» в этом году оказалась и центральной, и самой насыщенной. После отмены образовательной программы для школьников в связи с введенными в городе ограничениями фестиваль сжался до нескольких позиций. Марина Дмитревская прочитала лекцию «Что знает Шура Лифшиц» об Александре Володине, Виктор Рыжаков представил свой созданный по следам «Первой читки» 2020 года фильм «День мертвых», а театр «Мастерская» сыграл предпремьеру спектакля «Записки нетрезвого человека» в режиссуре Руслана Кудашова. Драматургический конкурс оказался в этих условиях в заведомом выигрышном положении еще и потому, что публике в течение трех фестивальных дней было представлено максимальное, по сравнению с прошлыми годами, количество пьес — числом восемь.

комментарии