Дожив до сотого номера, мы решили собрать виртуальный «круглый стол» и понять, как живут профессиональные журналы разных стран, наши коллеги. И мы стали задавать одни и те же вопросы главным редакторам в Англии и Франции, Чехии и Польше, Германии и Испании, Финляндии и Болгарии.

Ответили, к сожалению, не все, но очень многие, так что картина вышла достаточно полной.

Получается, что мы окружены коллегами, исповедующими сходные профессиональные и этические убеждения, получается, что везде на нашем фронте работают энтузиасты, крошечными силами выпускающие театральные журналы…

1. Какова программа вашего издания?

2. Как изменились и/или меняются программа и формат в связи с изменениями времени и театра за последнее десятилетие?

3. Как менялось финансирование, экономическая модель существования издания? Какая она сейчас?

4. Существует ли профессиональная этика? Меняются ли / изменились ли представления о границах дозволенного в профессии?

5. Изменилась ли театральная критика с появлением социальных сетей, профессиональных и непрофессиональных интернет-платформ для высказываний?

6. Есть ли будущее у СМИ о театре? Каким вы его видите для «бумаги» и «цифры»?

ЧЕХИЯ

КАРЕЛ КРАЛ,

ШЕФ-РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «МИР И ТЕАТР» (SVET A DIVADLO)

1. «Мир и театр» — профессиональный журнал, выходящий раз в два месяца, слоган которого — «журнал о мире театра и театре мира». В нем мы стремились отразить нашу концепцию, которая по своей сути остается неизменной на протяжении всего времени существования журнала (в этом году нам 31 год). Помимо текстов о современном театре всех форм и жанров в Чехии и за рубежом (от интервью до научных статей), мы первыми публикуем оригинальные и переведенные пьесы на чешском языке, причем порой сами являемся инициаторами их написания. Также нам не чужды темы эстетического, политического и философского характера. Наряду с журналом мы занимаемся другими печатными изданиями, а еще каждый год проводим анкетирование и по его итогам вручаем Премию театральной критики. Также участвуем в организации театральных фестивалей. В электронном виде у нас выходит антология наших текстов, переведенных на английский язык, под названием eWAT.

2. Формат в основном все тот же, а содержание, рубрики и темы, конечно, могут меняться. Мы стараемся отражать актуальную ситуацию. Самой яркой нашей идеей в последнюю пару десятков лет стало обращение к европейским драматургам, включая российских, с призывом писать небольшие пьесы на политические темы. Так возникли четыре сборника по 11–13 пьес в каждом. Из этих пьес международное жюри выбирает обладателей Премии Фердинанда Ванека (названной так по имени персонажа пьес Вацлава Гавела, его литературного альтер эго). Этот проект, по нашему мнению, совершенно уникален благодаря своей открытости. Мы стремимся создать определенную базу для взаимного понимания национальных культур. А они гораздо более закрыты, чем мы себе представляли до начала коронавирусной пандемии. Мы по-прежнему к этому стремимся и поэтому, во-первых, следим за тем, как реагируют театры в разных частях мира на нынешнюю ситуацию, а во-вторых, уже обратились к драматургам, в том числе зарубежным, с просьбой написать для нас актуальные пьесы.

3. Мы не государственное СМИ и на протяжении своей истории существуем благодаря финансовой поддержке, прежде всего грантовой, Министерства культуры Чешской Республики. Поскольку подавать заявки на грант приходится ежегодно, а рассматриваются заявки в течение следующего календарного года, то сам факт нашего существования постоянно под угрозой. У журнала нет своего издателя, поэтому наша команда — три человека — на все руки мастера, включая вопросы бухгалтерии и экономики. Нынешний кризис нас пока особо не затронул, но есть опасения, что со временем коснется и нашего журнала.

4. У читателя может сложиться впечатление, что с этикой стало происходить что-то не то, когда свобода слова открыла шлюзы для бульваризации прессы, а журналисты поняли, что чтиво с грязью и ударами ниже пояса публике нравится гораздо больше, нежели серьезные материалы. В действительности такие вещи существовали в нашей профессии всегда: во времена так называемого социализма, скажем, это пряталось под маской идеологии, и именно официальная пресса выдавала на-гора самые гнусные с точки зрения этики материалы, в том числе для уничтожения противников режима. И в наши дни есть подобные журналисты, не гнушающиеся грязных методов, за что им, собственно, и платят: такой тип весьма любим политиками, особенно если политики становятся медиа-магнатами (вспомним, например, нынешнего чешского премьера). В конце концов один из таких журналистов стал пресс-атташе чешского президента, другие — членами всевозможных советов по вопросам СМИ. Именно в этом — в возвышении использующих грязные методы журналистов, ставших в одночасье творцами и «радетелями» о профессиональной этике, я вижу большую угрозу.

5. Да. Для общения в интернете уже не важна эрудиция или способность к аргументации, даже умение владеть своим языком не нужно (зачем, если достаточно поставить подходящий смайлик). Каждый может высказать свое мнение, и каждое такое (написанное ведь!) мнение имеет условный вес. Одновременно с этим электронные СМИ требуют новых форм: в почете краткое высказывание, не предполагающее анализа, а потому мы видим в основном заметки и шутки вкупе с руганью и оскорблениями. Что, кстати, связано с возможностью вести интернет-дискуссии анонимно. Но если говорить о театральной критике в журнале «Мир и театр», то здесь мы намеренно плывем против течения, отдавая преимущество анализу и аргументации.

6. Не знаю. Что касается цифровых СМИ, то для того, чтобы они исчезли, достаточно выключить электрический ток. Потому-то перспективы электронных СМИ не так однозначны, как будущее печатных изданий. Но настоящая проблема в том, что неясно будущее всей нашей цивилизации. Чем больше у нас появляется различных прибамбасов для облегчения жизни, тем слабее мы становимся. Боюсь, что для упадка нашей цивилизации достаточно и не самого грандиозного блэкаута. И только горстка туземцев в каких-нибудь амазонских джунглях не заметит изменений к худшему. Скорее, наоборот, для них это был бы шаг вперед.

Прага, 6 мая 2020 г.

ГОНЗА ПЕТРУЖЕЛА,

ШЕФ-РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ТЕАТРАЛЬНОЕ РЕВЮ» (DIVADELNI REVUE)

1. «Театральное ревю» — профессиональное театроведческое издание, выходящее три раза в год, издается журнал Институтом искусствоведения — Научно-исследовательским институтом театра с 1989 года. Редакторская работа и профессиональный уровень издания находятся в компетенции Кабинета чешского театра. Цель журнала — публикация исследований, аналитических работ, документов, рецензий, информации о театральной культуре, с особым вниманием к теории и истории чешского и мирового театра.

2. Базис и стандарты научной работы не меняются, но есть большая проблема — это тенденция к падению качественного уровня заказываемых нами материалов. По этой причине растет число материалов, которым мы отказываем в публикации.

3. Журнал готовит и издает институт, являющийся бюджетной организацией Министерства культуры, частично на средства самого института, частично — на средства различных фондов министерства. Прибыль от продажи минимальна. Финансирование издания хотя и стабильное, но что касается поддержки персонала — недостаточное. Самый большой театроведческий журнал фактически делают полтора человека, будучи внештатными сотрудниками, и получают за свою работу зарплату на уровне продавцов супермаркета. И перемены не предвидятся.

4. Профессиональная этика — это фундамент научной работы, и театральная публицистика не исключение. Отношение к этим стандартам со стороны редакции и, надеюсь, в научной среде вообще — не меняется. Хотя это не означает, что мы не замечаем попыток некоторых авторов нарушить принятые нормы, но справедливости ради нужно сказать, что таких случаев немного. Однако мы очень часто сталкиваемся с недобросовестными предложениями о сотрудничестве со стороны ведущих зарубежных издательских платформ. Проблема существует и в системе качественной оценки научных работ, но обязательства перед финансирующей стороной, по которым институт и авторы должны во что бы то ни стало реализовать проект, ведет к «сырости», недоделанности научных статей, к возникновению нового жанра так называемых «грантовых текстов» и т. п.

5. На этот вопрос не могу ответить, поскольку «Театральное ревю» не занимается критикой.

6. Что касается научной периодики, то с точки зрения архивации, а также для читающей эти издания публики есть смысл помимо создания электронных версий сохранять и по-прежнему издавать печатные версии таких журналов.

Рожнов-под-Радгоштем, 13 мая 2020 г.

ЙОЗЕФ ГЕРМАН,

ШЕФ-РЕДАКТОР ТЕАТРАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ (DIVADELNI NOVINY)

1. Театральная газета — это культурное обозрение для профессионалов и широкой публики, выходящее раз в две недели. Появилась Театральная газета (ТГ) в 1992 году (таким образом, нынешний год для нас 29-й), но ее прообразом было одноименное издание, которое в 1957 году возникло по инициативе профессора Яна Копецкого, а после оккупации 1968 года и начала режима так называемой «нормализации» было в 1970 году закрыто. В год мы издаем 22 номера, делая перерыв во время театральных отпусков в июле—августе. В каждом номере — 16 полос большого формата (примерно 100 рукописных страниц), плюс где-то шесть приложений (общим объемом 4–6 печатных полос). Материалы сопровождаются фотографиями (половина всех материалов в цвете, половина — черно-белая). ТГ охватывает всю Чешскую Республику, одна из наших программных целей — обзор театральной жизни регионов страны, а не только Праги. В составе редакции на сегодняшний день — шеф-редактор, три редактора и один выпускающий редактор интернет-сайта. Мы постоянно сотрудничаем примерно с полусотней авторов всех возрастов, еще ряд авторов пишет на нерегулярной основе.

Мы стремимся к балансу между профессиональной направленностью и публицистикой, читабельностью: в этом смысле примером для нас являются специализированные театральные журналы 20–30-х годов прошлого века. Основа нашего журнала — театральная критика (4 полосы), охватывающая практически все направления и жанры профессионального театра (драматический от серьезного до бульварного, театр альтернативный, театр кукольный, музыкальный, в том числе танец, а также цирк нового формата), и публицистика (примерно 4 полосы), посвященная актуальным темам, культурной политике, вопросам искусства, менеджмента и экономике в этой сфере (публицистические материалы могут относиться к различным рубрикам, это могут быть даже авторские полностраничные эссе). Большое внимание уделяется мнениям профессионалов, значимых фигур (в каждом номере — непременное большое интервью на 2 полосы, а дважды в год интервью выходят дополнительно в приложениях по 4–6 полос), публикуются мемуарные циклы, разговоры на конкретные темы, мнения, заметки, анкеты и т. п. Мы регулярно печатаем рецензии на книги, посвященные театру, сообщаем о печатных новинках, не забываем про юбилеи, по возможности вспоминаем ушедших. Зарубежному театру в ТГ отданы 2 полосы, некоторые материалы посвящены другим, помимо театрального, видам искусства.

Резюмируя, можно сказать, что ТГ — это открытая либеральная платформа для высказывания мнений, издание, которое комментирует театральные события и влияет на них, работает здесь и сейчас, но опирается на корни и не забывает о прошлом, стремясь сохранить театральную память для будущих поколений.

Одно из наших направлений — сайт с актуальной информацией, статьями и авторскими блогами. Его содержание не повторяет печатную версию, но на сайте можно найти архив ранее изданных номеров ТГ.

Также мы каждый год вручаем престижные Премии Театральной газеты в нескольких номинациях по итогам прошедшего сезона.

2. Концепция ТГ с момента основания остается неизменной в двух вещах: это издание большого формата (что дает возможность печатать фотографии большого размера), имеющее свои постоянные, основополагающие рубрики. Несколько раз мы меняли графический дизайн, а первоначальная черно-белая печать сменилась на комбинацию цветных и черно-белых полос. Время от времени появляются некоторые новые рубрики, но набор основных тем не претерпел никаких изменений.

3. До 1998 года Театральную газету издавал НИИ театра, являющийся бюджетным учреждением Министерства культуры. Но после масштабного переподчинения ранее бюджетных, государственных изданий журнал делает основанное в 1998 году НКО по изданию Театральной газеты — благодаря системе грантов минкульта и средствам из иных финансовых источников. После 2000 года объем грантов почти не увеличивался, а с 2012 года сумма грантовой поддержки вообще не меняется, что не отвечает сегодняшнему экономическому контексту, в последние годы речь идет уже о выживании. Примерно пятая часть нашего бюджета — это то, что мы зарабатываем (продажа, рекламные объявления), где-то около 750 тысяч крон. Найти постоянного финансового партнера из сферы бизнеса, к сожалению, не получается. Но большим подспорьем для нас стала финансовая поддержка Праги. Город заказывает конкретные материалы на коммерческой основе (грантовая система чешской столицы не позволяет напрямую поддерживать периодику).

4. Конечно, профессиональная этика в театральной журналистике существует, и мы в Театральной газете строго ее придерживаемся. То есть мы никоим образом не смешиваем критику и маркетинг, а, давая свободу для высказывания разных мнений, следим за тем, чтобы эти высказывания были интеллигентны, но при этом у нас нет ни цензуры, ни автоцензуры. Хотя сегодня — это можно констатировать — границы профессиональной этики меняются, размываются, что становится значительной проблемой для всего театрального дискурса.

5. Театральная (и вообще любая искусствоведческая) критика подвергается постоянным изменениям вследствие изменений, происходящих в театре, СМИ и в самом обществе. Интернет, соцсети весьма размыли представление о профессиональной театральной критике, и задача профессиональных изданий в этой ситуации — держать планку. Мы в ТГ стараемся подавать профессиональную критику как аргументированный разбор произведения в контексте различных составляющих. Иногда это вызывает полемику и даже яростную реакцию «обиженной» стороны, но в этом нет ничего нового.

6. Конечно, будущее есть, как есть и прошлое. А прошлое подсказывает, что могут меняться способы публикации театральной критики, могут меняться методы критических дискуссий, но критика всегда останется частью общего театрального процесса. А посему и социальные сети, и интернет могут вносить корректировки в театральную критику, привносить новые импульсы, порой могут усложнять театральной критике жизнь, но это всего лишь часть естественного процесса развития. Уже никого не удивляет перемещение СМИ из печатной плоскости в плоскость виртуальную. Мы стараемся сохранить печатную версию Театральной газеты и будем стараться удержать ее как можно дольше, но вместе с тем часть наших материалов уже перенесена на сайт, а при необходимости мы будем готовы полностью перевести наше профессиональное издание в цифровой формат. Печатная версия ТГ имеет неоспоримое преимущество в том, что дает возможность вести архив, а плюс версии электронной — в ее оперативности, и наш сайт, кстати, сейчас имеет уже гораздо большую аудиторию, нежели печатное издание.

Прага, 8 мая 2020 г.

Перевод с чешского Елены Коломийцевой

ИСПАНИЯ

АНХЕЛА МОНЛЕОН,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ПЕРВЫЙ АКТ» (PRIMER ACTO)

1. Журнал «Primer Acto» был основан в 1957 году Хосе Монлеоном и Хосе Анхелем Эскуррой. На сегодняшний день он существует более 60 лет, за это время было выпущено 357 номеров, а это около 61000 страниц. Это действительно уникальное издание в области театральной критики на испанском языке. Наш журнал родился в 50-е годы, из его редакционного совета вышли многие выдающиеся авторы и исследователи театра, как испанского, так и других стран Европы и Латинской Америки. И наше издание всегда выделялось независимостью своих суждений. За 60 лет своего существования наше издание открыло миру множество имен молодых драматургов по всему миру. Многие из них без нашей помощи не знали, где найти издателя. Мы всегда настаивали на приоритете социальной и художественной значимости театра перед чисто экономической концепцией. Мы способствовали продвижению в Испании педагогических методик великих режиссеров. Мы сделали ставку на ибероамериканский театр, и сегодня это крайне важно в рамках актуальных исследований о развитии театра в современной, более открытой и солидарной Европе. Ведь театр сегодня оказался на границе сложного с политической и экономической точек зрения диалога культур северного и южного берегов Средиземного моря. Мы также занялись изучением национального испанского театра наших автономных областей, продвигая их театральных деятелей и способствуя созданию общего культурного пространства.

2. Давайте вспомним, что уже самый первый номер журнала, вышедший на пике франкистской диктатуры, был посвящен пьесе «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета. А мы ведь говорим о 1 апреля 1957 года. Думаю, что в этом смысле мы всегда опережали свое время. До 1975 года журнал выходил один раз в месяц. После наступления демократии нам пришлось пересмотреть концепцию количества выпусков в год, адаптируясь к новым обстоятельствам. С 1980 года началась «вторая эпоха» журнала, был избран новый редакционный совет, и мы стали выпускать пять номеров в год.

Экономический кризис 2012 года вынудил нас снова изменить концепцию. Возникла идея выпускать два номера в год, каждые шесть месяцев, но не 125-страничных, каковыми они были при пяти ежегодных выпусках, а на 300 страниц. Такой формат позволил нам сохранить практически то же количество страниц в год, что и ранее, но благодаря большему объему номера затрагивать в нем большее количество фундаментальных тем. На страницах журнала появилось место для полновесных монографий о театре и правосудии, о театре и эмиграции, о театре и подростках, о датском «Один театре», о Родриго Гарсии, Роланде Шиммельпфенниге, Эдгаре Чиасе, Марии Самбрано, о детском театре, о республиканской эмиграции 1939 года и т. д.

Еще один важный момент: в последние годы в редакционном совете значительно усилилось участие драматургов.

Однако есть традиции, от которых мы не отступали с самого начала существования журнала. К ним относятся публикация неизданных ранее пьес, наблюдение за испанским театром на всех уровнях (публичный, частный, альтернативный), внимательное отношение к театральным инициативам автономных областей, наблюдение за тенденциями мирового театра, публикация педагогических и исследовательских работ, внимание к предложениям из области театра для детей и юношества, постоянное обращение к ибероамериканскому театру, защита социальных и художественных аспектов театра, обзоры публикующихся изданий пьес и книг по теории театра.

3. На сегодняшний день журнал в основном существует на поступления от подписки (корпоративной и частных лиц) и небольшой доход от рекламных объявлений. Также каждый год наше Министерство культуры предоставляет определенную субсидию на поддержку культурных изданий. К тому же мы заключаем соглашения с фондами, ведающими театральными премиями, такими как премия Хесуса Домингеса, которую предоставляет Муниципальный совет города Уэльва, или премия Рикардо Лопес де Аранда, предоставляемая Муниципалитетом Сантандера.

4. Наш журнал с первого дня своего существования неукоснительно соблюдает этические принципы театра, отвечающие его роли зеркала общества. Это у нас на уровне ДНК.

5. Безусловно. «Primer Acto» смог сохранять свою привилегированную позицию все эти годы именно потому, что внимательно следил за всеми изменениями в этой сфере, во многих случаях предвосхищая то, о чем потом начинали говорить повсюду. В этом наша сила. Мы исследуем. Открываем двери. Приглашаем на наши страницы самых молодых и помогаем завязать диалог со старшими поколениями. То, что мы на плаву столько лет, делает нас больше чем просто журналом. Мы представляем собой целое пространство для встреч и размышлений. В наши дни информация распространяется стремительно. Но на этом фоне «Primer Acto» предлагает читателям другое течение времени, другое пространство. Это журнал для чтения без спешки.

6. Если говорить о театральных изданиях, каким бы ни был их формат, я с самого раннего детства слышу разговоры о кризисе театра. Полагаю, что, в конце концов, мы все плывем в одной лодке. Нынешняя ситуация с КОВИД-19, конечно, тоже далека от благоприятной, но, возможно, сейчас как раз подходящий момент, чтобы понять, что сегодня театр необходим нам, как никогда, ведь нам придется задать самим себе очень много вопросов, а театр — это общение, это воображение, это живая память. Театр всегда ставит вопросы. Что касается нас, мы привыкли бороться. И не собираемся отступать.

Май 2020 г.

Материал подготовлен при поддержкеИнститута Сервантеса в Москве

ПОЛЬША

ЯЦЕК КОПЧИНСКИЙ,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ТЕАТР» (TEATR)

1. Выходящий ежемесячно «Театр» — это журнал критиков и театроведов, адресованный людям театральной и университетской среды, но также — и довольно широкому кругу театралов. Это издание с регулярными рубриками, такими, например, как «Люди», где мы размещаем разговоры с людьми театра и их портреты, «После премьеры», где печатаются рецензии театральных спектаклей, «Обзор», где мы комментируем деятельность в сфере оперы, танца, кукольного театра и театра для детей, а также театра альтернативного и независимого. У каждого номера также есть своя «Тема с обложки», где мы высказываемся о важных проблемах текущей театральной жизни. В рубрике «Событие» речь идет о новом выдающемся спектакле, в разделе «Форум» освещаются разнообразные события. В заключительной части «Разное» публикуются любопытные подробности театральной жизни. Журнал богато иллюстрирован, мы печатаем цветные и черно-белые фотографии, а также специально сделанные для нас рисунки и комиксы.

2. «Театр» последний раз сменил свой графический облик десять лет назад. Тогда мы создали постоянные рубрики, установили формат отдельных текстов в зависимости от их жанровой принадлежности, подобрали современный дизайн и шрифт. Одновременно возникла страница журнала в интернете, которая своим обликом походит на бумажное издание, но приспособлена к электронным носителям. У «Театра» много читателей, особенно молодых, которые пользуются только этой страницей. Конструируя страницу в интернете, мы создали разделы «Архив» и «Библио-графия», где можно найти информацию обо всех статьях, опубликованных в «Театре» с 1947 года. Наша страница связана ссылками с другими порталами, например с e-teatr, который собирает все самые важные публикации о театре. Журнал в бумажной версии имеет довольно большой формат, но удобен для чтения (29,5 см на 21 см).

3. Во времена ПНР «Театр» был государственным журналом, издаваемым концерном, публиковавшим большинство газет и журналов в Польше (прибыль от их продажи шла в бюджет коммунистической партии). В «переходный» период у журнала было много издателей, и он финансировался за счет ежегодных дотаций. В это время журнал боролся с финансовыми проблемами, номера выходили нерегулярно. С 2006 года «Театр» полностью финансируется из публичных средств, он принадлежит к небольшому числу журналов о культуре, у которых имеется постоянная дотация Министерства культуры и национального достояния. В настоящее время его издает Институт книги, находящийся в подчинении министерства. Благодаря постоянной дотации издательский процесс проходит гладко, а наши читатели получают «Театр» в книжных магазинах каждый месяц.

4. В «Театре» мы соблюдаем принципы профессиональной этики. Наши редакторы (и в то же время театральные критики) не работают одновременно в качестве завлитов или драматургов. Благодаря этому их нельзя упрекнуть, что в оценке спектакля, поставленного в том или ином театре, они руководствуются интересами своего собственного коллектива. Все интервью в нашем журнале авторизуются, иногда двукратно. Мы всегда публикуем письма в редакцию, за исключением тех, которые мы считаем написанными не по делу или оскорбительного характера. Мы также печатаем полемические реплики в качестве реакции на опубликованные статьи. Принципы публикации в нашем журнале прозрачны; в ситуации, когда заказанный нами текст не соответствует нашим ожиданиям, мы руководствуемся журналистским законодательством (выплачиваем половину гонорара). В подборе авторов мы руководствуемся их профессионализмом, но также обращаем внимание на их профессиональную ситуацию (мы никогда не заказываем рецензию у автора, так или иначе профессионально связанного с данной сценой). Мы сторонимся корпорационного поведения (когда находящийся в приятельских отношениях с художником или директором театра критик публикует хвалебную рецензию в прессе, продвигающую данное произведение, данных художников или весь данный круг соавторов). Определяющим является наш вкус, и на наших страницах мы никого не продвигаем.

5. Интернет сделал театральную критику более современной. Благодаря таким порталам, как e-teatr, в Польше можно прочитать все рецензии на данный спектакль. Легкодоступность нарушила определенную иерархию и повлияла на качество театральной критики. Раньше реноме журнала, публикующего текст, было решающим в том, чтобы возникло желание его прочитать. Сегодня многие читатели вообще не отдают себе отчета, где изначально была опубликована рецензия, и они сами должны оценить ее качество, а оно бывает очень разным. Рецензии можно также просто публиковать в интернете, без посредничества редакции. Такие тексты до публикации никто не читает, никто их не обсуждает и не редактирует, из-за чего значительно понижается уровень театральной критики. «Писать может каждый, немножко лучше или немножко хуже», — если перефразировать известную в Польше песню Ежи Штура, замечательного актера-комика. Однако в Польше продолжают писать о театре выдающиеся критики, которые не останавливаются перед тем, чтобы написать слишком длинную — для интернет-стандартов — рецензию или слишком сложную. Редактируя «Театр», мы не мыслим в категориях «сети», мы руководимся принципами хорошей рецензии.

6. Я думаю, что обе медийные формы будут существовать, взаимно дополняя друг друга. Мы уже пережили «безумие оцифровки», о котором как раз пишем в свежем номере «Театра», сейчас наступило время «уравновешенного развития» цифровых и «принтовых» форм. Новая тенденция в медийном мире — это выстраивание заново бумажных изданий, поскольку мы убедились в их ценности. Журнал на бумаге редактируется лучше и обладает более интересной композицией, а прежде всего — его публикации с трудом можно было бы фальсифицировать. В бумажных медиа нет «фейк ньюс», в журнале, который печатается, гораздо труднее заниматься плагиатом, а авторские права в нем лучше защищены. Кроме того, красиво изданный журнал приятно взять в руки, у него есть свое лицо, а может, даже и душа…

АННА БУЖИНСКАЯ,

ЧЛЕН РЕДАКЦИИ, КУРАТОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ЖУРНАЛА «ДИДАСКАЛИЯ» (DIDASKALIA)

1. Журнал «Дидаскалия. Газета театральна» возник в декабре 1993 года в интеллектуальной среде Ягеллонского университета. «Дидаскалия» охватывает критической рефлексией явления из разнообразных областей театра и искусства. Кроме премьер драматического театра мы регулярно освещаем события из области танца, перформанса, визуальных искусств, оперы. Материалы о текущей театральной жизни мы сочетаем с публикациями, касающимися истории и традиции театра, а также перформативных искусств, видя в них пространства, которые друг с другом взаимодействуют и друг друга объясняют. Важный элемент журнала — это тематические блоки, посвященные избранным теоретическим, политическим, философским проблемам, которые расширяют поле интерпретации театра и его присутствия в общественной жизни.

В последние годы от издания исключительно критического мы перешли к формату журнала, баллы за публикации в котором сотрудники научных учреждений могут включать в свои отчеты на месте работы. Теперь большие научные статьи, рецензируемые по принципам peer double blind review, занимают около половины объема (как минимум пять научных статей в номере). Вторую половину номера занимают рецензии на спектакли, фестивали, книги, посвященные театру, а также интервью и неакадемические статьи.

2. Границы между драматическим театром и танцем, искусством перформанса, разнообразными визуальными искусствами (например, видео-артом, биоартом) и новыми медиа все больше размываются, и «Дидаскалия» все чаще пишет о явлениях за пределами узко понимаемого театра.

Все больше места мы посвящаем проблемам институциональным (организация театральной жизни, финансовые вопросы) и этическим (вопросы инклюзивности театра, акция #MeToo).

3. В первый период функционирования журнала средства на его издание давали Ягеллонский университет, а также Министерство культуры и мэрия Кракова. В 2005–2006 годах соиздателем был Театральный институт им. Збигнева Рашевского в Варшаве. Начиная с марта 2007 года журнал издается Институтом им. Ежи Гротовского во Вроцлаве, соиздателем является факультет полонистики Ягеллонского университета.

Редакция все время находилась в Кракове.

4. Как научный журнал, мы обязаны очень точно определять этические принципы и придерживаться их. В журнале размещена информация, касающаяся обязанностей авторов, редакторов и научных рецензентов.

Если же речь идет о линии, отделяющей мир театра от мира критики, в последние годы традиционное разделение на два мира стало менее отчетливым. Это связано прежде всего с фактом появления в польском театре новых театральных профессий, таких как куратор, организатор программ или же драматург. Случается, что как раз критики берут на себя эти роли, тем самым переходя определенную границу, — однако никто не требует от них прекратить критическую деятельность, как это когда-то бывало, когда рецензент становился завлитом театра.

5. Наблюдается значительная дифференциация форм театральной критики — есть «быстрые» формы, такие, как отзыв в Фейсбуке или Инстаграме, потом идут интернет-медиа: порталы, посвященные театру или, шире, культуре, и блоги и, наконец, журналы (бумажные или цифровые), в которых продолжают публиковаться большие аналитические рецензии.

Как представляется, увеличилось количество опций и способов письма, но это не значит, что новые вытеснили старые. Как раз наоборот: предпочитающие «быстрые», короткие тексты блогеры часто приглашаются серьезными журналами для написания больших текстов.

6. Кажется, что бумажные журналы в будущем станут редкостью — в Польше все больше изданий переходят на электронные версии, а эпидемия коронавируса, которая изменила методы работы и то, как мы теперь участвуем в культуре, ускорила этот процесс.

Перевод с польского Наталии Якубовой

ФРАНЦИЯ

ШАНТАЛЬ БУАРОН,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «UBU — ЕВРОПЕЙСКИЕ СЦЕНЫ» (UBU — SCENES D’EUROPE / EUROPEAN STAGES)

1. «UBU — Европейские сцены» выходит на двух языках (французский/английский), он делается профессиональными журналистами, специализирующимися на театре и танце. Мы празднуем нынче 25-летие журнала, который был создан в 1995 году. По существу, мы, говоря о том, что знаем лучше всего, — о театре, утверждаем определенную идею Европы, отстаиваем европейский гуманизм, открытый всем. Мы решили делать журнал на двух языках для того, чтобы он мог лучше распространяться по разным странам Европы и в других местах.

2. Со времени создания журнала мы продолжаем делать его в том же духе, защищая прежнюю издательскую линию: ни программа издания не менялась, ни формат. Единственное: журнал изначально печатался черно-белым, но сейчас уже пять лет выходит в цвете.

3. UBU — независимое издание: редакция своими силами распространяет каждый выпуск среди подписчиков, разыскивает новых и передает номера в библиотеки. Но со времени своего создания UBU, как и большая часть журналов о театре во Франции, получает субсидию Министерства культуры Франции.

4. Со времени создания журнала мы отстаиваем независимую журналистику и профессиональную этику. Авторы, которые пишут для нас, абсолютно свободны в выражении своей критической точки зрения, эстетических и политических убеждений. Они должны обосновать свое мнение аргументированно, с помощью критического анализа.

5. Не думаю. В том, что касается журнала UBU, это никак не повлияло на суть редакторской работы, которую продолжают делать с прежней, я надеюсь, требовательностью к критическому анализу, к способности мыслить и литературному мастерству. Параллельно с бумажным журналом мы развиваем сайт и страницу в Facebook для того, чтобы вовремя реагировать на новости. Так быстрее и оперативнее мы дотягиваемся до большего количества читателей. Но работа критика остается прежней.

6. Я убеждена, что даже если сейчас театры закрыты больше чем на два месяца во Франции и в других многочисленных странах мира из-за COVID-19, театр и СМИ о театре продолжают существовать. Я остаюсь верной мысли, что в эру «всего цифрового», несмотря на цену и экономические трудности, бумажные журналы продолжат играть важную роль. Делая журнал на бумаге сегодня, я верю, что это акт сопротивления. Но писать статьи на сайт — это дополнение, и необходимое. Чем больше будет говорящих о театре СМИ, тем лучше для театра!

ОЛИВЬЕ НЕВО,

РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ТЕАТР/ПУБЛИК» (THEATRE/PUBLIC)

1. Журнал «Театр/Публик» был создан в 1974 году и выходит один раз в три месяца. Это один из толстых исторических журналов о театре, которые еще не исчезли в Европе (пока что). В нем размышляют в целом о том, какое место занимает театр сегодня. Каждый номер начинается с большой беседы (с профессионально работающими в театре людьми, писателями, персонами из мира культуры), сопровождаемой специальными материалами, которые могут затрагивать несколько аспектов: либо это особенные темы («Новые европейские пьесы», «Преподавание режиссуры», «Рассматривать зрителя», «Пролить свет»…), либо это карт-бланш для практика из мира театра, который сам объединяет участников дискуссии, либо это материалы о национальной или международной сцене двух последних лет. Конец номера — «Литературная смесь» — составлен из разных статей о вышедших книгах, спектаклях, о театральной политике и так далее.

2. Прежде издание отражало все премьеры, но уже два года мы усиливаем связанное с современным исполнительским искусством направление с помощью больших интервью, которые открывают номер, и развиваем рубрику «Литературная смесь». С другой стороны, мы еще больше, чем раньше, обращаем внимание на верное соотношение и распределение женщин и мужчин как в редакционной коллегии, так и среди авторов статей, среди высказывающихся на страницах журнала профессионалов и на уровне рассматриваемых тем (когда это возможно). Наконец, мы заинтересованы в том, чтобы расширить нашу деятельность в других странах и не ограничиваться Францией и даже Европой (нам интересен театр Индии, Китая, Кореи и так далее).

3. Нам помогает Министерство культуры. Регион Иль-де-Франс нам не помогает после смены правительства. У нас есть доход от нескольких рекламодателей, от продажи номеров и от абонементов. Наш партнер по изданию «Эдисьон Театраль» много вкладывает в печать журнала и организацию его распространения. При этом даже до кризиса из-за карантина у нас были трудности с развитием в онлайне: стоимость одного текста, даже небольшого, все-таки превышала наши экономические возможности.

4. У нас есть собственная этика, о которой мы говорим каждый раз на встречах редакции. Наши статьи обсуждаются, перечитываются, иногда на них пишется отзыв, иногда статьи оцениваются «вслепую». У нас нет запретов, кроме абсолютного неприятия расизма, фашизма и антисемитизма, и с точки зрения политики мы принадлежим в основном к левым. Это не менялось со времени основания журнала, даже несмотря на то, что левые слегка изменились во Франции. В том, что касается основной линии — оценки, мы стараемся не говорить о спектакле, который нам сильно не нравится, но правилом это назвать нельзя. Мы действительно предпочитаем углубляться в суть спектакля, сюжетов, тем, а не хлестко, по-журналистки судить.

5. Если переход на онлайн и принес что-то, это в большей степени эмоции. Тем не менее мы видим появление огромного числа интересных неунивер-ситетских критических платформ, которые не являются бесполезными или, наоборот, угрожающими для нас.

6. Да, конечно, пока театр будет существовать, будут читатели у журнала, потому что зрители, говоря в общем, также и читатели, включая студентов. Сейчас, в связи с пандемией, важно знать, когда станет возможным событие с более чем пятьюдесятью участниками, с одной стороны, и понять, станет или нет видео, в долгосрочной перспективе, заменой реальному присутствию.

Журнал выходит на бумаге, но мы предполагаем, что при первой же финансовой возможности будем выкладывать уже опубликованные статьи на сайте с отсрочкой в два года после публикации на бумаге. Мы планируем также публиковать некоторые статьи и приложения сразу онлайн, без бумажной версии. Однако все это дорого, в настоящее время мы испытываем финансовые трудности, которые не позволяют нам немедленно приступить к такого рода эксперименту.

ЖАН-ПЬЕР АН,

ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ФРИКСЬОН» (FRICTIONS)

1. Наш журнал моложе вашего, но тем не менее отпраздновал свое двадцатилетие в прошлом году. Наша программа была опубликована в редакционной статье первого номера в 1999 году и с тех пор не менялась. Отправляю ее вам как есть:

«Ни газета, ни глянец, „Фриксьон“ смело занимает свое место в сфере аналитических журналов. Он стремится восстановить дебаты, так давно исчезнувшие в мире театра, без боязни полемики, но и без искусственного ее создания. „Фриксьон“ исследует актуальные проблемы театральной жизни и становится местом для выражения самобытной критической мысли, которая прослеживается в достойных имени журнала текстах. Функция Искусства — это принимать участие: „Фриксьон“ участвует в жизни театра с определенной идеей. Не бывает так, когда все равно всему, — это ведет к пустоте, небытию. Отказываясь ограничивать искусство театра местом, которое ему традиционно отводят и в котором он умирает, задыхаясь, „Фриксьон“ ждет сигналов, открывает новые горизонты».

Журнал создается практиками. Состав редакции такой: кинорежиссер Андре С. Лабарт (к сожалению, ушел из жизни), драматург Эжен Дюриф, режиссер Робер Кантарелла, фотограф ЖанМишель Диас и сценограф театра кукол Сидони Хан.

2. В последние годы журнал еще придерживается своей политики и публикует все новые и новые тексты (не все о театре) не только известных личностей, но также и прежде всего молодых авторов, для которых это часто первый опыт публикации.

3. Финансирование остается неизменным при поддержке Министерства культуры и благодаря развивающимся партнерским отношениям с театрами.

4. Свобода слова — это абсолютная ценность для нашего журнала, и она остается таковой. На протяжении многих лет мы видели, как она провоцирует конфликты по поводу шоу и артистов, мнений, вошедших в моду. Название «Frictions» (в пер. с фр. яз. «разногласия» — прим. ред.) совершенно ясно отражает эту точку зрения. Все в журнале делается неизменно в духе дебатов.

5. Театральная критика сильно изменилась за последние годы, и не только из-за появления феномена интернета. Условия жизни бумажных журналов, увы, одинаковы для многих из них. Журналу трудно реагировать на события с быстротой современных новостных медиа. Критики часто пишут на сайте журнала тексты, которые не могли бы появиться в бумажной версии.

6. Если критика «на бумаге» все в большей степени испытывает трудности и выживает, то критика на других носителях может существовать при условии, что мы понимаем: писать для новых носителей — значит знать особенности их использования (а мы пишем так, как обычно для бумаги, что жаль). Нужно также знать, что восприятие текста на новых носителях не то же, что при чтении бумажных изданий. Необходимо снова доказывать, что сочинение критического отзыва — это акт создания литературного произведения.

Перевод с французского Софьи Козич

ГЕРМАНИЯ

ДОРТЕ ЛЕНА АЙЛЕРС,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ТЕАТР ВРЕМЕНИ» (THEATER DER ZEIT)

1. «Th eater der Zeit» как ежемесячный журнал пытается отразить развитие театрального процесса с эстетической, общественной и политической точки зрения. Наряду с классическими рецензиями на премьеры мы публикуем эссе, портреты, интервью и комментарии актуальных дискуссий. Например, обзор воздействия дигитализации на жизнь и театр. При этом театр мы видим как пространство, не расположенное вне общества, а интегрированное в окружающий мир средствами искусства.

2. Основная концепция до сих пор не сильно изменилась, за исключением планомерного расширения нашего цифрового участия в сети. Для нас всегда было важным выступать в качестве сейсмографа, реагирующего на общественные и художественные события, чтобы в открытом поле обсуждать темы в пространстве театральной сцены. Мы пытаемся обеспечить широту горизонта, которой порой нет у людей театра, не имеющих возможности путешествовать. Здесь речь идет об обзорах происходящего за границей. В последние годы, однако, в Германии, а точнее, в немецкоязычном пространстве все труднее вести общественные дебаты вследствие ожесточения позиций сторон. Одни больше не желают вступать в диалог с другими, потому как у них, к примеру, имеются разные взгляды на то, что может театр, а чего не должен. Насколько возможно, мы пытаемся сохранить диалог. Совершенно в духе античной агоры, которая и была предназначена для споров.

3. Журнал, как и многие профессиональные издания в Германии, финансируется за счет подписки и рекламных объявлений. Этот принцип не менялся изначально. К счастью, число наших подписчиков довольно стабильно. Но, конечно, нам приходится постоянно заботиться о «подрастающем поколении» и думать о том, что может заинтересовать читателей завтрашнего дня.

4. Высшей заповедью театральной критики должна быть ее свобода. Авторы свободны в своей эстетической оценке. Границы дозволенного, впрочем, как и в любом другом публицистическом средстве массовой информации, касаются, естественно, юридической сферы и распространяются на вопросы защиты базовых, личностных и авторских прав, а также многого другого. В последнее время театральная критика стала чувствительнее в вопросах языка, стремясь исключить дискриминирующие обороты или неравноправные позиции полов.

5. Глобально можно говорить о сужении пространства профессиональной театральной критики в ежедневных газетах. Поскольку критика обеспечивает видимость в общественном поле, от этого страдают и театры. 13 лет назад на портале nachtkritik. de возникла профессиональная редакция, которая отражает процесс на всем немецкоязычном пространстве и ежедневно публикует новые рецензии. Это хоть и конкурирующая фирма, но полезное дополнение к нашему ежемесячному изданию, которое охватывает то же языковое пространство, но делает это только раз в месяц. Кроме того, время от времени возникают интернет-страницы непрофессиональных блогеров и блогерш. Я думаю, чем больше будет размышлений и публикаций о театре, тем лучше. Несмотря на это я, конечно, абсолютный сторонник профессионального взгляда.

6. Я очень надеюсь, что интерес к профессиональному освещению театрального процесса сохранится в ближайшие годы и десятилетия. Как он будет выражен — в печатных, цифровых СМИ, в виде журнала или подкаста, — может и должно варьироваться. Театральные СМИ я считаю чрезвычайно важными в качестве связующего звена в дискурсах, которые не могут осуществляться через ежедневные газеты.

Май 2020 г.

ЕВА БЕРЕНДТ, ФРАНЦ ВИЛЛЕ,

РЕДАКТОРЫ ЖУРНАЛА «ТЕАТР СЕГОДНЯ» (THEATER HEUTE)

1. Главное состоит в критическом и иконографическом отображении немецкоязычного театрального ландшафта в Германии, Австрии и Швейцарии: критические статьи, диалоги, портреты, эссе посвящены различным событиям на почти 150 сценических площадках с муниципальным и государственным финансированием. К счастью, эти театры в последние два десятилетия не только интернационализировались, но и открылись в направлении независимой сцены, которая также является предметом нашего критического осмысления. Кроме того, мы публикуем статьи об интернациональных фестивалях и репортажи из театров Европы и мира. Помимо этого, в качестве приложения к каждому номеру публикуется одна пьеса.

2. Журнал стал более интернациональным по содержанию и увеличил объем текстов эссеистского толка, рефлексирующих относительно театрального процесса.

3. Финансирование было и остается исключительно частным за счет подписки (главным образом абонентской) и рекламных объявлений.

4. Может быть, представления о границах дозволенного для театрального критика и изменились в других средствах массовой информации (в особенности это касается рекламного бизнеса). Но не в «Theater heute».

5. Может быть, и да, но не в «Theater heute».

6. До тех пор пока существует богатый театральный ландшафт, будут существовать издания о театре. И кстати, те, кто занимается театральной критикой, никоим образом не ясновидящие.

Июнь 2020 г.

ДЕТЛЕФ БРАНДЕНБУРГ,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «НЕМЕЦКАЯ СЦЕНА» (DIE DEUTSCHE BUHNE)

1. Наш журнал представляет собой издание о театре всех видов и родов. Театральный ландшафт Германии весьма разнообразен, а объем журнала ограничен. Несмотря на это, мы из раза в раз пытаемся уделить внимание и небольшим, находящимся в тени провинциальным театрам, а не только великим сценам, которые и так у всех на слуху. Нашим издателем является Общество немецких сцен, и по этой причине фокус нашего внимания сосредоточен на деятельности городских, государственных, земельных и частных театров. Но мы также следим за событиями в независимых театрах и на небольших сценических площадках, не имеющих членства в Обществе немецких сцен.

2. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно точнее обозначить эти изменения. Но так как они в любом случае инновативны, мы тоже оказались подвержены инновациям. Только для примера. В последние годы мы все чаще обращаемся к перформативности театра и разработали совершенно новый терминологический язык, который распространяется далеко за пределы анализа текста драмы. Мы пристально наблюдаем за социально ориентированными, политически ангажированными и партиципативными театральными формами. В фокусе нашего внимания все чаще оказываются междисциплинарные, гибридные формы театра.

3. Редакционные расходы журнала несет Общество немецких сцен. Все остальное мы должны добывать сами. Эта базовая модель не слишком изменилась за прошедшее время. Однако нельзя не сказать, что рекламные объявления со временем превратились в основной источник дохода, что делает нас уязвимыми с экономической точки зрения, в особенности в периоды упадка. Кроме того, мы повышаем нашу цифровую активность, но только на безвозмездной основе, что, с одной стороны, повышает нашу популярность, с другой, затрудняет рефинансирование нашей работы.

4. Конечно же, у нас есть профессиональная этика: редакционная самостоятельность, независимость в оценке, тщательность исследования, корректность по отношению к тем, о ком мы пишем. Представления о границах дозволенного в профессии театрального критика постоянно меняются, но мы считаем, что в этой профессии возможно все, что не противоречит корректному, основательному и конструктивному подходу в освещении событий. Кстати сказать, театральная критика — это субъективный жанр, и сопротивление этому невозможно.

5. Конечно, в интернете можно найти столько же умного, качественно подготовленного, сколько и неквалифицированного, непрофессионального. Благодаря цифровым средствам увеличилась как раз доля неквалифицированного. Но для нас, профессиональных журналистов, в любом СМИ действуют одни и те же законы, даже если принять то, что каждое издание требует особого «стиля».

6. Есть ли будущее у СМИ о театре, покажет будущее. В любом случае у них есть настоящее, и оно, за счет разнообразия имеющихся у нас, журналистов, изданий, богаче прошлого. К сожалению, оно суетливее и не рассчитано на долгое дыхание. Беспокоит меня не взлет цифровых изданий как таковой, а, скорее, возникшее по этой причине ожидание, что в сети все должно быть бесплатно. Непрямое рефинансирование посредством больших бизнес-хранилищ, доведенное до совершенства в Google, Facebook и Twitter, к сожалению, ожидает нас неминуемо.

Перевод с немецкого Ирины Селезневой-Редер

ЛИТВА

РАМУНЕ БАЛЕВИЧЮТЕ (ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР),

ВЛАДА КАЛПОКАЙТЕ (РЕДАКТОР И ДИРЕКТОР),

ЖУРНАЛ «ТЕАТР» (TEATRO ZURNALAS)

1. Хотя Teatro zurnalas — единственное печатное театральное издание в Литве, мы не пытаемся описать весь литовский театральный пейзаж. Мы стремимся к разнообразию и стараемся не ограничиваться театральной жизнью Вильнюса; однако наша цель не в том, чтобы отреагировать на каждое событие или годовщину. Вместо этого мы пытаемся мыслить концептуально. Выпуски Teatro zurnalas носят тематический характер, а сами темы определяются их актуальностью, вещами, которые «носятся в воздухе». Например, какое-то время назад у нас, театрального сообщества, возникло ощущение, что режиссерский театр — само основание литовского театра — начинает меняться. Это стало очевидным после смерти Эймунтаса Някрошюса. И мы решили создать выпуск, посвященный современному состоянию режиссерского театра. Отличительная особенность нашего журнала в том, что его авторами являются не только театральные критики и исследователи театра. Мы также приглашаем к участию театральных практиков и специалистов из других областей. Расширяя круг авторов, мы стараемся предложить разные точки зрения, разные способы мыслить о театре.

2. Teatro zurnalas — довольно молодое издание (под нынешним названием и с нынешней редакцией выходит с 2015 года), поэтому свои собственные традиции все еще продолжают формироваться. Конечно, в каждом профессиональном издании есть свои законы и жанры. Например, вряд ли можно обойтись без интервью. Диалоговая форма очень старая, единственный вопрос — как сделать ее интересной. Мы живем в обществе, в котором стремление влиять на мнения усилилось, и театр тоже ищет способы расширения своего воздействия, поэтому и критике надо следовать этому примеру. Мы стараемся сочетать профессионализм с субъективностью и эмоциональностью. Визуальный аспект также очень важен, поэтому мы уделяем большое внимание графическому дизайну.

3. Вся наша редакция состоит из двух театральных критиков, дизайнера и бухгалтера (и у всех нас есть другая, «основная», работа). Мы шутим, что издание журнала — наше хобби. Мы не получаем зарплату (только платим гонорары авторам и другим участникам процесса), у нас нет никакого «физического» пространства — офиса, и большая часть наших «мозговых штурмов» и других творческих и редакционных мероприятий происходит в виртуальном пространстве. Так что — никаких расходов на аренду и так далее. В этом аспекте мы, вероятно, наиболее гибки. И, конечно же, у нас нет стабильной финансовой поддержки. Каждый год мы вместе с другими независимыми компаниями подаем заявки в Совет по культуре Литвы и в Фонд государственной поддержки СМИ. Иногда мы получаем какое-то финансирование, а иногда нет. В этом году, например, мы получили только грант от Фонда поддержки СМИ (и это намного меньше половины нашего бюджета за прошлый год). Мы подали заявку на второй «тур» конкурса Совета по культуре Литвы и теперь ждем, надеясь, что это еще не конец.

Так что угроза того, что однажды журнал прекратит свое существование, реальна. С другой стороны, любой, у кого есть какая-то идея, всегда может подать заявку на финансирование и запустить свой собственный журнал.

4. Да, конечно! Этика очень важна. Но речь не столько об объективности суждений, сколько о профессиональной ответственности. Наша цель не в том, чтобы оценить или «поставить отметку», а в том, чтобы пригласить подумать о театре и наладить диалог. Мы не заинтересованы в продвижении определенных тенденций или личностей, и, когда мы решаем, о чем писать, пишем о вещах и людях, которые нам интересны.

5. О да, культура комментариев процветает! Комментарий — самая популярная форма реагирования. Как ни парадоксально, комментировать можно, даже если у вас нет собственной позиции… Недавно на литовском радио было обсуждение — может ли театральный критик стать инфлюенсером. Но есть ли вообще такая цель? Хотят ли театральные критики стать инфлюенсерами? Это может пригодиться в продвижении профессиональной театральной культуры, но в целом задача состоит не в том, чтобы навязать определенное мнение, а, как уже упоминалось, спровоцировать процесс мышления. Конечно, чтобы это получилось, у критика должен быть свой оригинальный стиль и он должен быть изобретательным рассказчиком.

6. Этот кризис с COVID-ом очевидно продемонстрировал, что цифрового экрана никогда не будет достаточно. Печатный журнал — это часть стиля жизни, часть менталитета. Но мы также абсолютно ясно понимаем, что печатный и цифровой тексты различаются и должны различаться во всех аспектах: тема, стиль, словарный запас, объем, структура, фокус и область применения должны быть разными.

Перевод с английского Натальи Мельниковой

ФИНЛЯНДИЯ

МИННА ТАВАСТ,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ТЕАТР&ТАНЕЦ+ЦИРК» (TEATTERI&TANSSI+SIRKUS)

1. Мы являемся единственным в Финляндии журналом по искусству театра, танца и нового цирка. Мы публикуем статьи, интервью и критику о профессиональных артистах, искусстве и явлениях, связанных с ними, об образовании, литературе, арт-моделях, культурной политике. Любительским искусством мы не интересуемся. Мы стараемся полностью обеспечить спрос на эту тему в Финляндии, иногда мы рассказываем в наших статьях о международном театральном и ином искусстве (как правило, это серия публикаций с отдельным финансированием).

Номеров журнала в год — 7–8, иногда выпускаем двойной номер. Количество страниц 64–72.

В редакции постоянно работают два редактора, один из которых — главный. Третий сотрудник — коммерческий директор. Услуги по продаже подписки, макету журнала и печати мы покупаем за рубежом. Авторов около 60.

2. Мы (два журнала) объединились в 2012 году. Журнал Tanssi (Танец) выходил с 1982 года, а журнал Teatteri (Театр) с 1945-го. У цирка своего издания не было. При объединении мы создали новый стиль, дизайн и содержание таким образом, чтобы рассказывать в одном журнале о трех видах искусства. Одним из поводов к объединению как раз и послужило понимание того, что театр, танец и цирк становятся единой сферой сценического искусства по выразительности и эстетике. Актеры всех жанров сотрудничают сегодня больше, чем когда-либо раньше.

Другой причиной для нашего объединения был тот факт, что в предыдущих двух журналах работал всего один постоянный редактор, он же главный редактор. И мы поняли, что лучше объединить усилия. Один в поле не воин.

Третья причина заключалась в экономической синергии. Издателем журнала Tanssi был Информационный центр Танца, а журнал Teatteri издавало акционерное издательство Teatteri Oy, владельцем которого являются Народный Сценический Союз-1, Информационный центр танца, Информационный центр театра, Театральный центр, Союз актеров-2 и Информационный центр цирка.

В своей концепции по содержанию журнала мы исходим из того, что у трех названных видов сценического искусства много общего. Поэтому нет причины писать о каждом по отдельности. Мы также полагали, что наших читателей равным образом интересуют «смежные искусства». И да, мы удовлетворили спрос части таких читателей. Однако спрос не был таким большим, как мы первоначально полагали, — многих по-прежнему интересует исключительно один вид.

3. Мы получаем государственную субсидию для авторских журналов в области культуры и общественного мнения, которая составляет около 12 % от наших доходов в год. Наш самый крупный источник финансирования — реклама и подписчики. Мы подаем ежегодно на гранты и стипендии по различным проектам, например, для серии статей. Наша экономическая модель в основном стабильна, без учета выплаты в начале года доли трехстороннего владельца.

4. Конечно, профессиональная этика существует и ее нужно соблюдать. Для меня это журналистская этика. Несмотря на то, что художественные издания являются в большинстве своем представителями и апологетами своей области(с другой стороны, разве нельзя такими же назвать экономические журналы?), все-таки нужно стремиться к критическому отношению, к объективности и, прежде всего, честности. Факты нужно проверять, разные точки зрения равно представлять.

Этика профессиональной публикации в области искусства заключается также в том, что люди, выступающие с критической статьей, должны обладать компетенцией и пониманием проблемы. Это не всегда означает, что у автора должна быть степень доктора наук.

Я не думаю, что в арт-журналистике, как и в любой другой, должна быть какая-то особенная «красная нить». Если говорить о «красной нити» арт-журналистики, я именно о ней никогда и не думаю. А если говорить о «путеводной нити» для публики, то она, естественно, изменилась и меняется постоянно. Особенно в случае современного танца, например, табу на обнаженное тело было снято еще в начале 1990-х. В настоящее время движение #MeToo создает также новые табу, так как оно затронуло тему сексуального домогательства и харрасмента в сфере искусства. А сейчас культурная апроприация оказалась на пике.

5. Мы наблюдаем сильное сопротивление критике. Это связано с моральным релятивизмом и, что любопытно, с гиперкорректностью. С другой стороны, ежедневные газеты и другие профессиональные СМИ любят ставить лайки и звезды публикациям. Да, критика изменилась сегодня.

6. Я верю, что, пока существует театр, будет сохраняться потребность писать и читать о нем статьи, написанные профессионалами. Согласна, что мы наблюдаем некоторую пресыщенность публикациями в соцсетях, различными по своему качеству и достоверности. По крайней мере читатели, которые серьезно относятся к искусству, нуждаются в контекстном и основательном разборе, а не только в полезных советах и частных рассказах о своем опыте.

Не важно, является ли издание цифровым или печатным. Печатные журналы в различных областях прекрасно конкурируют с цифровыми сайтами, но они должны сначала пережить медийный кризис, а для арт-изданий с маленьким бюджетом это бывает очень непросто.

Перевод с финского Ольги Миловидовой

США

ТОМ СЕЛЛАР,

ПИСАТЕЛЬ, ДРАМАТУРГ И КУРАТОР ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРОФЕССОР ЙЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ ДРАМЫ, РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ТЕАТР» (THEATER MAGAZINE) ЙЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1. Журнал Theater (сначала он назывался «йель/театр» — «yale/theater») был основан в 1968 году, и эта дата для нас не просто совпадение (1968 год — переломный и революционный год в американской истории, год протестных волнений, общественного и культурного сдвига — примеч. пер.). Наши страницы всегда были пространством для исследования нового, экспериментального и даже радикального театра, а также для более общих размышлений об эволюции американского и мирового театра. Что касается формата журнала, то мы всегда старались объединить под одной обложкой критические статьи, обсуждения, глубокие развернутые интервью, фотодосье, артистические дневники, публикацию пьес и тексты перформансов. Основная часть публикуемых нами материалов написана специально для «Театра» и публикуется впервые (или впервые на английском языке).

Мы стараемся держаться своего стандарта и писать о театре серьезно, но так, чтобы это мог прочитать любой заинтересованный читатель. Мы предпочитаем материалы, которые не являются академическими/научными статьями (они могут быть малопонятны читателю из-за обилия теоретического жаргона) или комплиментарной обзорной журналистикой (как это порой происходит в изданиях, рассчитанных на широкую публику). Наши авторы — это критики, кураторы, артисты, завлиты, исследователи театра… Для американского зрителя, интересующегося эстетикой сцены, не ограниченной рамками традиционной драмы, «Театр» всегда был важным источником информации, и, хотя наш формат и дизайн относительно просты, работы, которые мы обсуждаем, таковыми не являются.

2. Мы стали чаще предоставлять место исполнителям и авторам проектов. Например, я создал рубрику «Журнал артиста», где режиссер, исполнитель или куратор подробно, с учетом всех успехов и провалов, обсуждает свой проект или концепцию. Мне казалось важным, чтобы у авторов «экспериментальных» постановок и перформансов было свое пространство для самооценки и рефлексии, особенно по поводу тех вещей, которые и знающий критик не всегда может описать. (Два примера: в одном номере режиссер рассказал о постановке оперы Стравинского «История солдата» в Ираке во время войны, в другом — автор перформанса обсуждал свой проект размещения в разных общественных местах «слушателей», которые бы, не вынося оценок и суждений, выслушивали всех желающих.)

Мы также ввели в журнал элемент «живого» кураторства. В конце концов, журнал существует для того, чтобы объединить различные — но взаимосвязанные — точки зрения и идеи и предъявить их публике. Почему в этой миссии не должно быть живого измерения, выхода со страниц в пространство реальности? Так, в 2018 году я организовал и курировал серию из шести сольных лекций-перформансов на темы протеста и тела артиста на фестивале American Realness («Американская реальность»). Потом мы опубликовали тексты и фотографии выступлений отдельным номером журнала. Эту модель «Театр» надеется использовать чаще.

Из изменений есть одно большое: для того чтобы привлечь внимание театральной публики, по большей части антиинтеллектуальной, к нашему «контенту» (ужасное, оруэлловское слово), нам нужно проделывать намного больше работы, чем раньше. В течение трех месяцев после печати номера статьи в нем остаются «разблокированными» нашим издательским партнером, и любой может прочитать их бесплатно на нашем сайте. Таким образом, у редакторов есть небольшое временное окошко, чтобы через социальные сети попытаться заинтересовать людей нашими материалами или хотя бы сделать им рекламу. К сожалению, в постписьменном двадцать первом веке уже недостаточно просто опубликовать что-то интересное; редакторы также должны как-то привлечь к этому внимание, иначе оно просто уходит в никуда. Но в этом есть и хорошая сторона: в социальных сетях мы общаемся со всевозможными категориями людей, и это общение может быть плодотворным.

3. Поскольку журнал «Театр» связан с университетом, занимающимся глобальными исследованиями, профессиональной театральной школой, в которой также обучаются критики и театроведы, составляющие наш штат, и одним из главных национальных репертуарных театров, мы не так сильно зависим от подписки и грантов, как другие издания. Нам повезло. Однако есть еще много других экономических проблем. Книжных магазинов и распространителей печатной продукции становится меньше. Как долго небольшой журнал сможет продолжать выпускать и «бумажное», и онлайн-издание, управляя одновременно и веб-сайтом, и контентом в социальных сетях? Интеллектуальное сообщество считает, что печатные издания необходимы, но большинство читателей хотят получить доступ ко всему электронно. В какой-то момент отказ от печатного варианта может оказаться разумным финансовым решением, но этот день еще не наступил.

4. Для критиков, работающих в «традиционных» СМИ, таких, как газеты, все еще существуют довольно строгие этические нормы. Например, фестиваль или театр не могут оплачивать приезд критика из-за опасений, что это приведет к необъективности и будет считаться попыткой влияния. Также нельзя рецензировать пьесу, поставленную или написанную вашим родственником, работодателем или близкими друзьями. Ну и так далее. Но в начале 2000-х годов появились блогеры, пишущие об искусстве, и веб-публикации, которые не следовали этим правилам и пользовались большей свободой. Некоторые даже видели пользу в модели «внедренного критика», когда рецензент тесно связан с творческим коллективом и наблюдает за всем процессом изнутри, а не просто приходит на премьеру. По мере того как «традиционные» СМИ начали сокращать штатные позиции театральных критиков, авторы оказались фрилансерами, путешествующими между обоими мирами. Все подвижно. Издания должны стать более гибкими, не забывая оставаться информационно открытыми.

5. В начале 2000-х годов было много обсуждений, проходивших, например, под таким заголовком, как «Каждый из нас — критик!» Все заговорили о том, что, если с появлением интерактивного Web 2.0 каждый может высказать свое мнение, зачем нам нужны профессиональные критики? Предполагалось, что время критиков закончилось, их власти и привилегиям положен конец. Поскольку критики не всегда популярны в театральном сообществе, многие этому даже радовались. Но этот прогноз так не сбылся или сбылся, но не совсем так, как предполагалось. В интернете так много разных голосов, разных платформ, веб-сайтов, а также постов, тем, источников, веток обсуждений, что многие читатели оказались в замешательстве. Они не всегда знают, куда смотреть и к каким голосам прислушиваться. Талантливые писатели, хорошие критики, обладающие глубоким знанием, остроумием, все так же выделяются из толпы независимо от того, в каком формате публикуются их работы.

Поскольку я также пишу для газет и журналов, могу добавить, что, как мы все знаем, театру в изданиях уделяется все меньше и меньше места. Рецензии становятся короче; их количество уменьшается; критикам платят меньше, но при этом ожидается, что они будут освещать большее число постановок. Но опять же, не все так плохо: в этой динамичной медийной среде возникло новое понимание разнообразия и появилось несколько потрясающих новых голосов, среди которых все больше женщин и представителей этнических меньшинств.

6. Журналы выживут, если они адаптируются — особенно сейчас, когда из-за глобальной пандемии и в самом театре все вверх тормашками. Идея «журнала» как таковая — это идея XVIII века — собрать и связать под одной обложкой определенные виды материалов. Эта концепция переживает серьезнейшую эволюцию. Теперь нас связывают не обложки, а цифровые ссылки и онлайн-пространства. И, конечно же, личные встречи с людьми. Спрос на проницательную, провокационную, красивую театральную критику не исчезнет. Если не будет этого содержательного отклика, этих хранителей истории, не будет разговора, к которому хочется присоединиться, этого великолепного зеркала, стоящего перед театром, тогда каково будет значение самого театра?

Перевод с английского Натальи Мельниковой

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ДАНА РУФОЛО,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «PLAYS INTERNATIONAL & EUROPE»

1. «Plays International & Europe» является единственным в мире ориентированным на Европу театральным журналом на английском языке. Это ежеквартальный журнал, который отражает театральные события по всему миру с акцентом на театрах Лондона и Великобритании. Журнал публикует репортажи из европейских стран, включая Россию и Китай, Австралию, США и Канаду. Иногда у нас появляются статьи и о театре в Южной Америке. В планах — публикации о театре в Африке.

Редакционная политика состоит в критическом освещении спектаклей, которые привлекают внимание большинства публики и профессиональных зрителей. Статьи написаны так, чтобы они легко читались. Редактор журнала доктор философских наук Дана Руфоло называет критиков, публикующих статьи в этом журнале, «критическими корреспондентами», так как рассчитывает на то, что они видят в спектаклях не положительную и краткосрочную рекламу, но протяженное в значении событие. Поэтому если спектакль не соответствует критериям значимого театра, то о нем просто не пишут. С тех пор как Руфоло, исполнительный директор Европейского института исследований театра, стала собственником журнала, стиль каждого корреспондента подвергся критическому анализу и редакционная корректура статей свелась к минимуму.

Несмотря на то, что система «критических корреспондентов» приводит к тому, что они сообщают о спектаклях, руководствуясь собственными взглядами, исключающими политические и идеологические соображения, редакция «Plays International & Europe» крайне заинтересована в освещении деятельности альтернативных и небольших сцен. Журнал ориентирован на то, чтобы способствовать критическому осмыслению теории театра, сценографии, актерского мастерства в дополнение к классическим рецензиям. Качество критических текстов журнала постоянно развивается и совершенствуется.

2. «Plays International & Europe» был приобретен 13 января 2016 года Европейским институтом исследований театра, расположенным в Люксембурге. Он является преемником известного британского театрального журнала «Plays International», основанного в 1985 году. Подробную информацию можно найти по ссылке. Изменения, произошедшие с 2016 года, имели следствием увеличение внимания к европейским спектаклям, в частности, к тому, чем один театр отличается от другого, чем европейский театр отличается от британского и североамериканского. Кроме того, издателям важно представить на страницах журнала режиссерский театр, а также отразить антропологический аспект театра как формы, присущей человеческой активности. Сайт журнала.

3. «Plays International & Europe» распространяется через книжные магазины в Лондоне, Вене, Берлине, Констанце. Главным источником финансирования являются абонентские подписки из американских университетских библиотек. Частные лица могут приобрести журнал через сайт Конкордии или купить полноцветную цифровую версию, включающую архивные экземпляры вплоть до 2016 года через сайт. Редакционная деятельность осуществляется безвозмедно, и авторские гонорары не выплачиваются. Журнал ищет спонсоров, заинтересован в грантах, рекламных объявлениях и других способах финансирования.

4. «Plays International & Europe» придерживается строгих этических принципов. Правдивость и непредвзятое отношение к спектаклю — наивысшая ценность статей журнала. Сплетни, спекуляции, неосмотрительные комментарии и фактические ошибки строго отметаются. В случае возникновения фактических ошибок, что случается редко, журнал публикует опровержения в следующем номере.

5. Театральная критика превращается в полупрофессиональную в пространстве социальных сетей, когда каждый блогер может высказывать мнение о театральных спектаклях. Уровень образования, опыта и психологическая мотивация такой самоспровоцированной критики никогда не изучались. В целом социальные сети привели к понижению уровня театральной критики.

6. Надеясь на распространение хорошо написанной и умной театральной критики, мы можем быть уверены в будущем театральных СМИ, печатных и цифровых. В отношении печатных изданий можно сказать, что особая радость и удовлетворение могут как раз состоять в том, чтобы сидеть в удобном кресле и держать в руках бумажный журнал. До тех пор пока театральные статьи будут качественными, вдумчивыми, журналы будут существовать. Важнее здесь задать вопрос: насколько театральные спектакли будут отражать и поддерживать будущие социальные системы.

Перевод с английского Ирины Селезневой-Редер

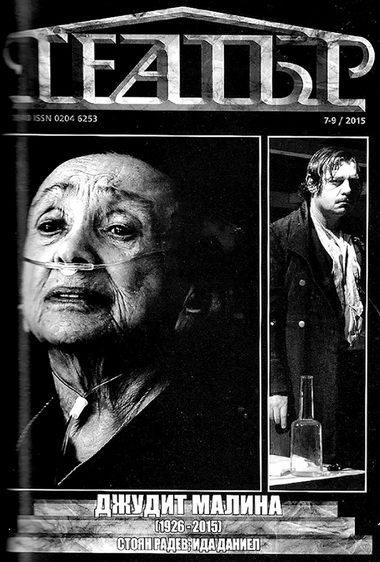

БОЛГАРИЯ

КЕВА АПОСТОЛОВА,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ТЕАТР» (ТЕАТЪР)

1. Журнал «Театр» имеет мозаичную структуру. Объектом его внимания являются профессиональные драматические и кукольные театры, а также государственные, областные, частные и другие сценические формации, связанные с танцем, балетом, музыкой, бессловесным перформансом. Публикуются рецензии, отзывы, исследования, анализы, тематические и лабораторные диалоги, портреты, описания, пьесы и т. д. Это обобщенная информация о программной жизни издания.

2. Издание «Театр» появилось в 1946 году. До общественно-политических изменений в Болгарии 1989 года на него, как и на всю культуру и искусство, влияли идеология, цензура и контроль.

Являясь ежемесячным изданием, журнал располагал комфортными издательско-техническими условиями: мелованная бумага, 12 изданий в год, объем 80–100 страниц, книжный формат 60×84×8, высокий тираж, зарплаты редакторам, гонорары авторам и сотрудникам, офисы, редакционный состав с ответственными за отдельные тематические разделы. Авторитет журнала был бесспорен. На каждой премьере в столичном или провинциальном театре присутствовал представитель журнала, чей отзыв ожидали с волнением, потому что от редакции журнала зависело, кто из авторов или участников спектакля будет награжден званием «заслуженный артист», «народный артист»…

После перемен статус «Театра» изменился с государственного на частный, журнал автоматически попал под финансовую цензуру. Издавать в Болгарии специализированный журнал о театральном искусстве с финансированием за счет подписных абонементов и рекламных проектов случайных спонсоров достаточно трудно. Двенадцать изданий в год сократились до шести, объем — тоже. Коллеги — редакторы и театроведы — ушли на работу в газеты, радио, телевидение с разной жанровой направленностью и художественным уровнем. Исчезли звания «заслуженный», «народный», и это было встречено с облегчением, потому что механизмы распределения этих наград были крайне подвержены идеологическим и политическим манипуляциям.

«Театр» сохранил свою мозаичную структуру, расширил географию, но сократил объем теоретических исследований, актуальных театральных отзывов и рецензий. Тираж уменьшился. Сократившийся рынок специализированных изданий на тему искусства и наступление желтой прессы сделали журнал неконкурентоспособным. Можно сказать, что существует кризис авторов — писать некому. Профессиональная театральная критика почти отсутствует, и одна из основных причин — низкая зарплата или публикация без гонорара. Слабая связь «произведение—оценка» постепенно привела к потере профессионализма, и мы с тревогой наблюдаем это даже на исторических театральных сценах, значимых для нашей национальной культуры.

В 2016 году журнал «Театр» отпраздновал свой 70-летний юбилей и перешел на электронный формат.

3. Прошло уже три года с тех пор, как журнал «Театр» существует в электронном виде на бесплатной платформе. Есть рабочая группа, которая на добровольных началах поддерживает функционирование журнала. Публикуются статьи различной тематики. Утвержденные рубрики перешли в расширенные категории, которые привлекают почитателей театра и множество молодых читателей.

4. Этика профессии существует. Нас миновали скандалы плагиата и др. Конечно, существуют тонкие механизмы напряженности на почве эстетики и денег от проектов. Мы не можем скрыть или отрицать истощение, ощущение напрасных усилий и чувство, что без нас можно обойтись. Не хватает спора, серьезной театральной дискуссии. Когда она есть — это сразу невольно переходит в социальное возмущение.

5. Театральная критика практически сошла на нет или трансформировалась в пиар-акции. Либеральная театральная журналистика часто поощряет имитацию искусства. Еще большую силу имеет смесь светско-театральной писанины.

6. Популярные театральные издания и издания с академической направленностью важны и нужны, так как являются посредниками и свидетельствами театрального движения. Это поля битвы против забвения. Хотя бумага один из лучших и надежных друзей вечности, ее эпоха уходит перед нашими глазами. Поблагодарим ее и помашем ей рукой.

Июнь 2020 г.

Перевод с болгарского Дарины Русевой

ШВЕЦИЯ

РИКАРД ХУГЛАНД,

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ТЕАТРАЛЬНОГО ЖУРНАЛА» (TEATERTIDNINGEN)

1. Наш журнал состоит из интервью, обзоров, эссе, репортажей о театральных событиях (театрах, актерах, директорах и т. п.), в том числе и за рубежом (в основном в Европе), рецензий на театральные книги, пьес, а также личных комментариев деятелей театра (актеров, драматургов, художников и др.).

2. Мы создали новые рубрики: поиски будущего: какую роль будет играть драматургия в будущем, как будет развиваться сценография; исторические театральные эссе, новые тенденции в теории сценических искусств и пр.

3. Мы располагаем государственным финансированием по разряду журналов в области культуры. Кроме того, в последние годы выросли доходы за счет рекламных объявлений, но количество подписчиков значительно уменьшилось. Сегодня мы заняты организацией цифровой абонентской подписки.

4. Вопрос несколько неясен. Вы имеет в виду театр в целом или театральную журналистику? Если это касается театра, то граница между художественным и коммерческим театром уже не так отчетлива, как раньше. Некоторые коммерческие театры конкурируют с художественными, если речь идет о звездном актерском участии в произведениях Теннесси Уильямса, Шекспира или Стриндберга.

5. Не слишком, если не считать, что ежедневные газеты публикуют все гораздо быстрее в сети, а некоторые газеты имеют бесплатные цифровые версии. В течение последних лет пространство театральной критики сократилось, а постоянных должностей на полную ставку для театральных критиков не существует. В то же самое время редакционный материал о театральных спектаклях увеличивается, часто даже до премьеры. Существуют сайты, которые публикуют критические статьи, но они не являются профессиональными и не имеют большого значения.

6. Интерес к театральным публикациям по-прежнему существует, но читатели привыкли использовать информацию из бесплатных источников, а театры сегодня предлагают много дополнительного материала на своих страницах.

Перевод с английского Ирины Селезневой-Редер

ПРИМЕЧАНИЯ

На самом деле многих коллег мы просили написать о тенденциях критики в разных странах. Но картина театральных изданий сложилась так широко, что комментарии как будто и не потребовались. Тем не менее две заметки на полях мы хотим предложить читателю.

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА

Чтобы что-то сказать об американской театральной критике, необходимо хоть немного объяснить местную систему образования и основные принципы существования американского театра.

Если почитать биографии американских театральных обозревателей газет и журналов, и крупных — национальных, и мелких — региональных, станет видно, что театральным критиком вообще и даже главным редактором специфически театрального издания может стать практически любой, единственная минимальная планка — четыре года колледжа. Театр анализируют филологи, историки, выпускники кафедр кино, театра, бывшие актеры, культурологи, драматурги и т. д.