Театральная критика — своего рода научная генетика и искусство прорицания. Интересно сегодня из сотого номера «ПТЖ» увидеть его первые выпуски. Что напрасно раздули, что проглядели, какие акценты оказались пророческими, как сработали интуиция и школа?

Я читаю в апреле 2020 года самые первые номера, с нулевого по пятый — о театре 1992–1993 годов. Сосредоточусь только на отражении текущего процесса в драматическом театре (при том, что с самого начала журнал подробно анализировал оперу и балет, публиковал воспоминания, интервью, исторические материалы, портреты, эссе, теоретические дискуссии, материалы из других городов и стран). Все же именно отражение петербургской театральной жизни было главной осознанной миссией нового издания.

Пилотный «нулевой» номер, вышедший в 1992 году, конечно, был выплеском материала, накопленного и осмыслявшегося не один месяц и не один год. Предсказуемо половина внимания концептуально отдана Малому драматическому театру (о сущности этого высказывания будет сказано ниже).

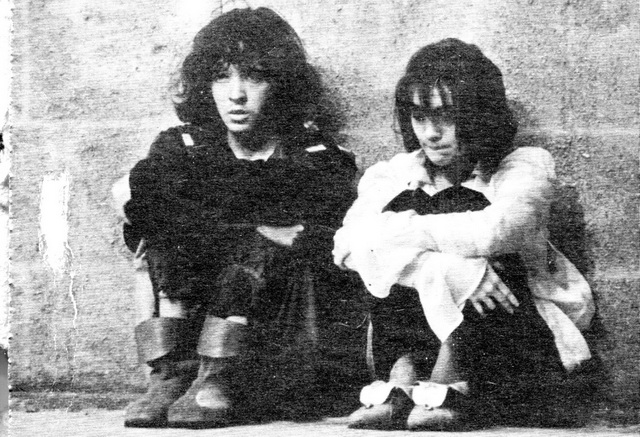

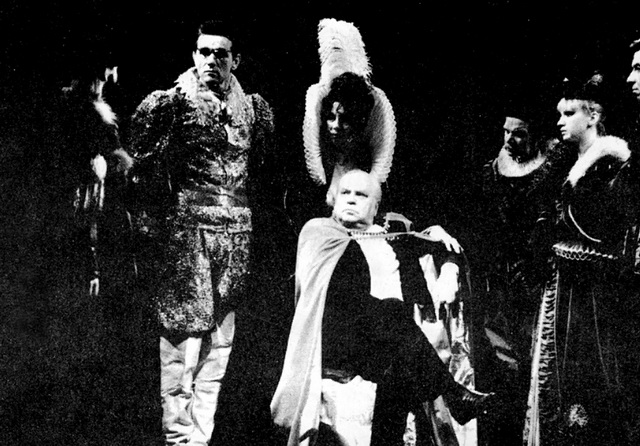

В «нулевом» отрецензированы явления последних месяцев — первый спектакль Григория Козлова «Моление о чаше» (и потом в № 1 еще раз другим автором), первый спектакль Виктора Крамера «Фарсы», один из первых Андрея Могучего «Петербург» в Формальном театре (а потом в № 4 «Пьеса «Константина Треплева „Люди, львы, орлы и куропатки“»), «Ромео и Джульетта» Фарида Бикчантаева, получившего режиссерский диплом в 1991 году. Портрет режиссера — чей? Анатолия Праудина, еще не переехавшего в Петербург, после получения диплома (в 1986 году) закончившего на тот момент работу в Свердловском ТЮЗе. Именно этим был представлен драматический театр в «нулевом». Начинающие режиссеры, тогда не имевшие никакой репутации. (Для полной точности: в этом номере была еще только одна рецензия на новый спектакль. Имя режиссера нам сегодня не покажется знакомым — Алексей Бураго, выпускник Мастерской П. Н. Фоменко, в середине 90-х переехал в США и, судя по англоязычной Википедии, не потерялся там, у него уже 41 постановка в Нью-Йорке.)

Еще через несколько месяцев в № 3 журнал отозвался на первую постановку Григория Дитятковского «Войцек» в Екатеринбурге, режиссерский путь его был настолько непредсказуем, что статья заканчивалась заклинанием: «Только бы обстоятельства подарили ему возможность работать самостоятельно». Когда Владимир Туманов (после неизвестных нам постановок в Литве и недолгой работы в МДТ под руководством учителя Л. А. Додина) показал «Лунных волков» в Молодежном театре на Фонтанке, свой по существу первый авторский петербургский спектакль, журнал проакцентировал это событие тремя материалами в третьем номере. «Театральный Петербург не знал режиссера — думаю, что после премьеры в театре на Фонтанке имя Туманова будет многое говорить и обещать», — критик предсказывает и не ошибается.

Еще через несколько месяцев в № 3 журнал отозвался на первую постановку Григория Дитятковского «Войцек» в Екатеринбурге, режиссерский путь его был настолько непредсказуем, что статья заканчивалась заклинанием: «Только бы обстоятельства подарили ему возможность работать самостоятельно». Когда Владимир Туманов (после неизвестных нам постановок в Литве и недолгой работы в МДТ под руководством учителя Л. А. Додина) показал «Лунных волков» в Молодежном театре на Фонтанке, свой по существу первый авторский петербургский спектакль, журнал проакцентировал это событие тремя материалами в третьем номере. «Театральный Петербург не знал режиссера — думаю, что после премьеры в театре на Фонтанке имя Туманова будет многое говорить и обещать», — критик предсказывает и не ошибается.

Козлов, Могучий, Крамер, Праудин, Дитятковский, Туманов (плюс Галибин, который появится в № 4), новые режиссеры, масштаб которых в 1992–1993 годах мог только угадываться, предсказываться, потом, в 1990-е и 2000-е годы безусловно определили новую повестку петербургского театра (а Бикчантаев — татарского и шире — российского, сейчас — главный режиссер академического театра имени Г. Камала).

То, что именно эти фигуры были замечены, — не автоматически вышло. Было очень много других. Начало 1990-хгодов — время взрыва социальной жизни и бума творческой активности. Протест против принципов советского театра, именно новые и именно неординарные художественные программы в центре внимания. Не все неординарные доказали свою состоятельность и перспективность. Это видно из нашего времени.

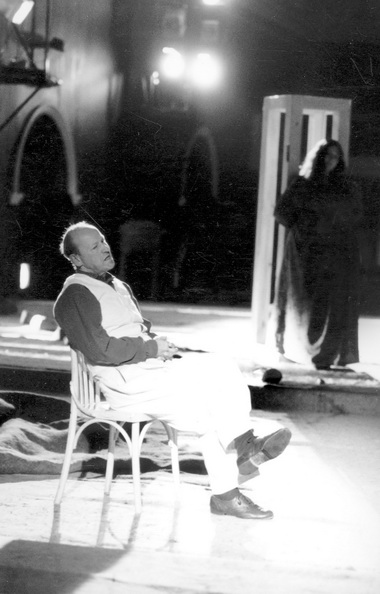

Можно заметить логичную родственность петербургской критике новой режиссуры, прежде всего ленинградской-петербургской школы, конкретно ЛГИТМиКа. Авторский режиссерский театр с психологическим способом актерского существования и с игровыми приемами обобщения — так можно определить систему ценностей, которая объединяла (и по-прежнему объединяет) большинство авторов «ПТЖ». То, как сценически мыслят в это время Козлов—Праудин—Туманов, оказывается как бы эстетическим ориентиром1. Этот театр был качественно новым. «Смысловые» метафоры порывали с жизнеподобием и имитацией жизненного поведения людей, значительно увеличивался внесюжетный сценический текст, контекстуальная игровая ирония не умаляла драматизма психологической партитуры, наоборот, входила с этим драматизмом в сложные отношения, а главное, форма каждого спектакля была уникальной и изначально условной. Надо было постепенно учиться такое видеть, осознавать и описывать образы как смыслы. Критик признает: «…для начала стоит сказать что-нибудь о бедности собственного словаря… Если, конечно, считать языком пишущего „слова, слова, слова“, а языком театра знаковость актерских и режиссерских приемов» — и демонстрирует владение языком, адекватным условному театральному тексту «Лунных волков»: «И что здесь ни делает Витя — буйствует, спорит, лезет в драку с Егором, с размаху сшибая на пол круглую крышку стола, выплескивая вверх целый таз воды, — ничто не взрывает текущих, плывущих ритмов спектакля, где каждому жесту и звуку находится отклик через пространство, как сквозь эфир. Голосок Зои, вставляя реплики в Витины монологи, эхом подхватывает окончанья… И танцует Зоя в своей звездной накидке, и купается, плавает эмбрионом в круге теплого света Витя в вещих Зоиных снах» (Ирина Бойкова).

Нужно было — впервые! — обосновывать менталитет режиссера «игрового» театра. Вот Праудин как бы «вскакивает на стол культуры ногами и исполняет на нем замысловатый, дикий, кощунственный и органичный танец. Не человек — змея. А за ним пускаются в пляс воодушевленные ребята, целый „террариум единомышленников“. <…> Постмодернистское сознание А. Праудина уводит его от канона в область относительных представлений. Абсолюта здесь как бы нет, есть явное осознание сложности и амбивалентности человека и мира, в котором не существует истины» (Марина Дмитревская).

Сложнее складывались отношения с другими театральными методами. «Что мы знали о режиссере Александре Галибине? Ничего мы о нем не знали», — говорится в № 4. Репутации нет, режиссерский язык читается с чистого листа.

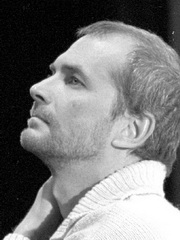

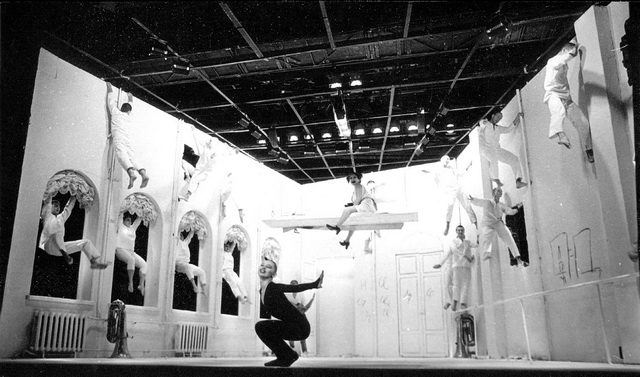

Участники мозговой импровизации А. Могучего без Николая Аполлоныча. «Петербург». Формальный театр. Фото А. Даничева

Первая в Петербурге работа Галибина, еще не получившего в тот момент диплом ученика Анатолия Васильева, выполненная в эстетике игрового театра, воспринимается как «беззаконный перелет, нарушивший устойчивые наши представления о всяческих границах», и вызывает два ярчайших аналитических текста. Здесь авторы «ПТЖ» достигают удивительного мастерства исследования театральной ткани, полностью опровергающей законы имитации и реалистического способа смыслообразования. Оказываются осознаны законы «игровых структур»: «В спектакле время фантастически замерло, „свернулось“ и жизнь прокручивается на сцене как за мгновения перед смертью. <…> Это музыкально организованный, по тактам рассчитанный абсурдистский ритуал. Будто кто-то невидимый наблюдает с высоты за земной измученной жизнью двух старых людей, чье замусоренное сознание вместило в себя последние десятилетия российской истории. <…> Это не жизнь — воспоминание о жизни, когда все ссоры кончены и счеты сведены. <…> Пропащую жизнь своих героев режиссер выражает на сцене с чистотой художественной формулы…» (Ольга Скорочкина).

Из режиссеров старшего поколения авторы журнала наиболее внимательны к тем, кто пользовался поэтическим языком. В первых номерах были опубликованы беседы Марины Дмитревской с Резо Габриадзе. Хотя разговор шел и о театре, и о жизни, и о городах, и о людях, публикация называлась «Театр Резо Габриадзе». Действительно, можно проникнуть в способ мышления, в рождение и строение образов великого мастера, из них и рождался его театр.

Два одновременно вышедших спектакля по пьесе Юджина О’Нила «Любовь под вязами» — Темура Чхеидзе в БДТ и Льва Додина в МДТ — были прорецензированы по отдельности и в сравнении в двух номерах, в статьях четырех авторов разных поколений, с несовпадающими подходами, акцентами и оценками, и здесь началась важнейшая установка редакционной политики — публикация нескольких мнений о существенных, неоднозначных и проблемных спектаклях.

Малый драматический театр стал наиболее проблемным объектом изучения в первых номерах. В нулевом номере вышли две концептуальные статьи, в нулевом и в пятом десять портретов артистов. На уровне слов и рациональной логики авторы статей — Марина Дмитревская и Ирина Бойкова — не могли согласиться потерять эстетику театра Додина середины 1980-х годов. Казался неожиданным, неорганичным для предыдущего пути театра и категорически неприемлемым поворот к психологизму болезненного сознания и к эстетике социального натурализма. Не удовлетворяло направление современной отечественной литературы, которая стала основой спектаклей («Для веселья нам даны молодые годы…» по «Стройбату» С. Каледина). Да и «Бесы» на сцене МДТ не вселяли художественной радости.

И. Габдрахманов (Ромео), Л. Хамитова (Джульетта). «Ромео ham Джульетта». Театр им. Г. Камала (Казань). Фото Р. Якупова

Театр, казалось, неадекватно снижает современную реальность в своем сценическом отражении, потерял духовно активного героя, которого утверждал раньше. Следовательно, современного зрителя такое искусство ведет не к свету, а к мраку и унижению. Эта полемика историку театра может парадоксально напомнить обвинения М. Горького в адрес Московского Художественного театра в 1910-е годы2.

Однако, в отличие от одномерной позиции Горького, критики 1990-х годов проявляют продуктивную противоречивость. С одной стороны, высказываются достаточно простые тезисы (И. Бойкова: «Путь, которым Додин шел с начала 80-х, завел его в тупик, эстетический и мировоззренческий»; «После „Дома“ движение художественной идеи в додинских спектаклях было все более нисходящим, горизонтальным»; «История Малого драматического после „Братьев и сестер“ — сюжет несостоявшихся возможностей»). С другой стороны, на уровне «подсознания» текста, масштаба, способа, объема и стиля его подачи речь идет о трагедии, в которой есть место всем ее атрибутам — неразрешимости конфликта, трагической вине, мифу, герою и судьбе, в категориях веры, а не логики (М. Дмитревская: «…если бы Додин не пытался в своих спектаклях так долго и упорно взаимодействовать с христианством („Живи и помни“, „Кроткая“, „Братья Карамазовы“), если бы не писал на своих знаменах святых слов о любви, милосердии, братстве-сестринстве, учителе и учениках, Доме, если бы на всем этом программно не располагалась этическая и эстетическая идея его театра, — как знать, может быть, сегодня были бы другие точки отсчета, МДТ спокойно стоял бы в ряду других театров, о нем не болела бы душа и драма его не была бы общей историей поруганной любви. Нашей — к этому театру, которому стало на нас наплевать… Их — к жизни…»). Ну, и рядом, повторяю, десять вдохновенных портретов артистов театра… История отношений журнала и театра на этой трагической катастрофе, понятно, не закончилась.

Однако, в отличие от одномерной позиции Горького, критики 1990-х годов проявляют продуктивную противоречивость. С одной стороны, высказываются достаточно простые тезисы (И. Бойкова: «Путь, которым Додин шел с начала 80-х, завел его в тупик, эстетический и мировоззренческий»; «После „Дома“ движение художественной идеи в додинских спектаклях было все более нисходящим, горизонтальным»; «История Малого драматического после „Братьев и сестер“ — сюжет несостоявшихся возможностей»). С другой стороны, на уровне «подсознания» текста, масштаба, способа, объема и стиля его подачи речь идет о трагедии, в которой есть место всем ее атрибутам — неразрешимости конфликта, трагической вине, мифу, герою и судьбе, в категориях веры, а не логики (М. Дмитревская: «…если бы Додин не пытался в своих спектаклях так долго и упорно взаимодействовать с христианством („Живи и помни“, „Кроткая“, „Братья Карамазовы“), если бы не писал на своих знаменах святых слов о любви, милосердии, братстве-сестринстве, учителе и учениках, Доме, если бы на всем этом программно не располагалась этическая и эстетическая идея его театра, — как знать, может быть, сегодня были бы другие точки отсчета, МДТ спокойно стоял бы в ряду других театров, о нем не болела бы душа и драма его не была бы общей историей поруганной любви. Нашей — к этому театру, которому стало на нас наплевать… Их — к жизни…»). Ну, и рядом, повторяю, десять вдохновенных портретов артистов театра… История отношений журнала и театра на этой трагической катастрофе, понятно, не закончилась.

«Посоветовать начинающему критику быть менее критичным то же самое, что посоветовать молодому Ирвингу играть похуже», — цитировался в одной из статей афоризм Бернарда Шоу. Это про «ПТЖ». Начало 1990-х — эпоха радикального пересмотра ценностей. «ПТЖ» смело отказался от дипломатической интонации по отношению к такому искусству, которое авторы считали рутинным или малохудожественным, невзирая на авторитеты. В первой десятке номеров слово для рецензирования современных спектаклей иногда предоставлялось «взрослым» — Н. А. Рабинянц, И. С. Цимбал, Е. И. Горфункель3. Но интонация «новой» критики была слышнее.

Журнал позволил себе непривычно свободный, иногда «отвязный» тон снисходительного иронизирования над тем, что авторам чуждо, причем по отношению к опусам как малоизвестных лиц, так и маститых наших и иностранных. В подробные мотивировки вдаваться, особенно в Хронике и в фельетонах, было необязательно. В № 1 досталось, например, и Марку Розовскому за гастроли театра «У Никитских ворот», и артисту-патриарху Льву Лемке, напрасно занявшемуся режиссурой, В. Малыщицкому за «запоздалый натужный публицистический пафос» и экспериментатору театра кукол Жозе Собрекасу (впоследствии завоевавшему европейский авторитет)…

Нашелся и эмблематический объект противопоставления хорошему театру, вернее, объект насмешек. Идеально подошел Пушкинский театр, только-только ставший Александринским, накануне существенных перемен (через некоторое время смелый директор Г. А. Сащенко и выдающийся театровед, ставший завлитом, Е. С. Калмановский позовут туда новую режиссуру, Праудина, Галибина). Был опубликован обзорный материал, суммирующий положение, сложившееся в театре на момент ухода И. О. Горбачева с поста художественного руководителя. Затем две (!) статьи фельетонного типа про «Гамлета» в постановке Ростислава Горяева, затем обзор постановок Чехова на этой сцене с убийственной характеристикой «Чайки» («тиранический по отношению к автору и публике спектакль»), саркастичный текст о режиссерском дебюте Игоря Ларина по «Грозе», еще более саркастичный — о спектакле Марка Розовского «Романсы с Обломовым», еще один теоретичный и полностью негативный — о постановке «Отелло» с Виктором Смирновым в заглавной роли. «Обязательная программа» каждого из первых пяти номеров включала развернутое повествование о том, как безуспешно «затонувший корабль Пушкинского театра пытаются вызволить из тьмы бесславия». Кроме понятного иронического азарта молодого поколения критики в этой войне был и объективный смысл, и скрытое сравнение: уходило время советского театра с «никаким» методом и с «никаким» высказыванием, на его фоне особенно выгодно смотрелась авторская режиссура. В этом «ПТЖ» обнаруживает принадлежность к «ленинградской школе» театроведения.

Отстаивая свое понимание профессионализма искусства, авторы журнала были «центристами», не принимая косности «старого» театра и не особенно увлекаясь лабораторными экспериментами. На рубеже 1980–1990-х годов существовало множество театральных лабораторий и студий. (В это время внимание «неформальной» молодежи было отдано Ленинградскому рок-клубу и проводимым им фестивалям, «Поп-механике» Сергея Курёхина, предложившей эстетическую формулу перформативного творчества.) Русский инженерный театр «АХЕ» Максима Исаева и Павла Семченко, «До-театр» Евгения Козлова, «ДаНет» Бориса Понизовского, «Гун-Го» Сергея Гогуна, «Дерево» Антона Адасинского, «Диклон» Юрия Кретова, «Театр абсурда» Анатолия Гуницкого, «Терра Мобиле» Вадима Михеенко и десятки других групп, феномен «уличного театра», фестивали, организованные М. Хусидом, В. Полуниным, А. Могучим, были заметны для своего круга зрителей (пожалуй, можно употребить единственное число: один круг тех, кто интересуется оппозицией профессиональному репертуарному театру). Их эксперименты не попадали в городскую афишу, не выходили в «прокат» профессионального театра ежедневно или хоть как-нибудь регулярно.

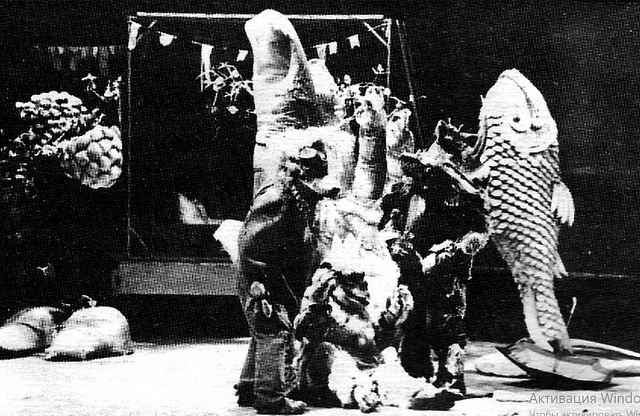

Все вместе авангардные группы готовили ту эстетику, которая в XXI веке оказывает влияние на весь профессиональный театр. Первые номера «ПТЖ» не отражали этот слой театральной жизни почти никак. Осенью 1993 года в № 4 к кругу героев журнала добавился Антон Адасинский («Дерево» существовало с 1987 года), и эзотерические корни буто были названы. К авангардному языку «кукольного и синтетического» театра Михаила Хусида в первых трех номерах журнал приступал трижды, с тем чтобы в итоге усомниться в экспериментальной составляющей и заявить, что «приобщение к вневременным и внепространственным ценностям и сюжетам проходит поспешно, беспорядочно, напоминая подчас мародерство. <…> …В простеньком кукольном спектаклике о Каменном госте, открывающем и завершающем хусидовского „Дон Жуана“, сакрального (да и театрального) смысла больше, чем во всем остальном действе» (Лилия Шитенбург).

Большое интервью с Климом (поглощенным лабораторными экспериментами в Москве) в № 3 познакомило читателей с его метафизической философией театра задолго до того, как (в 1997 году) появились и были осмыслены его петербургские спектакли. В начале 90-х Клим, как и Галибин, петербургской критикой не осознавались в их принадлежности к васильевской школе, к определенному направлению отечественного театра. Школа драматического искусства воспринималась так: «миссионерское заведение, куда уходят почти как в монастырь, по своим результатам, как ни странно, сравнимо разве что с Цирковым училищем: Школа дала нашему театру блестящую плеяду фокусников, шаманов, мистификаторов. <…> Ставить спектакли? — они, как правило, выше этого» (Ольга Скорочкина).

Такое понимание творчества, как у Васильева и его учеников, действительно программно противостоит «профессиональному» институциональному театру, предполагающему квалификацию, диплом, результат, ориентацию на понимание зрителей, как часть «театрального дела», в нынешних понятиях — «бизнеса», и это было для Петербурга начала 1990-х слишком новым.

Такое понимание творчества, как у Васильева и его учеников, действительно программно противостоит «профессиональному» институциональному театру, предполагающему квалификацию, диплом, результат, ориентацию на понимание зрителей, как часть «театрального дела», в нынешних понятиях — «бизнеса», и это было для Петербурга начала 1990-х слишком новым.

Потихоньку, но неизбежно начинался постмодерн. Если такой, как в форме раннего васильевского метода «игровых структур», или такой, как на языке выходца из товстоноговской школы Геннадия Тростянецкого, он вписывался в эстетическую систему критики начала 1990-х, то открытая пеформативность вызвала шок. Против перформанса Андрея Могучего (исторически значимого, едва ли не первого в истории отечественного театра) был выпущен залп издевательского текста, содержащий, по сегодняшним представлениям, именно неготовность вникать в неизвестную художественную логику — логику «антиструктуры»: «…Могучий вмазался в гадость и, в сердцах написав на афише „Мозговая игра импровизации“, прикинулся террористом Дудкиным.

Он выстроил в темноте туманную плоскость, надергал из романа цитат, разбросал их по актерам, запретил издавать программки, заставил всех ходить босиком, затолкал в комнату зрителей, припер дверь дрыном, а сам сунул нос в щелку и попробовал запугать: бац! бац! конец! тонем!» (Лена Вестергольм). Замечательно противоречива статья о другом перформансе Могучего «Пьеса Константина Треплева „Люди, львы, орлы и куропатки“» в № 4. Автор-первокурсник (который впоследствии напишет большую исследовательскую работу про Формальный театр и отправится туда работать) точно описывает действие, состоящее из хаоса ассоциаций с тотальным чеховским текстом, но считает должным поучить режиссера профессии: «Желание превратить тихое умирание в жестокий фарс разрушает целостность концепции. Заданный ряд цитат и самоцитат нарушается, переходя в параллельные и перпендикулярные плоскости» (Андрей Кудряшов). Время осознания постмодернистского творчества не наступало.

История проверяет критику. В продолжение 1990-х годов и позднее петербургский театр развивался в том направлении, которое формулировал «ПТЖ» в первый год существования. Возможно, это не только феномен предсказания, но и феномен влияния — постепенного влияния критики на систему ценностей в профессиональной среде. Г. Козлов, А. Праудин, Г. Дитятковский, В. Крамер, В. Туманов, А. Галибин определят жизнь основных профессиональных театров города. В ней ненадолго возникнет и уникальное явление Клима. А. Могучий, напротив, лишь в 2005 году получит постоянную работу (в Александринском театре), а до этого будет занят только разовыми проектами, пусть имеющими международное признание.

В Александринский театр с 1994 года придут режиссеры нового поколения, и полностью обновится его программа. Авангардные группы (за исключением «АХЕ») либо уедут за границу, либо остановятся перед практической невозможностью существования. МДТ продолжит избранный путь, доказывая обоснованность углубленной и проблемной интерпретации своего метода, ставя критику перед необходимостью пересматривать свои ценности снова и снова4. Не в этом ли смысл театральной критики как профессии? Впереди были следующие номера «Петербургского театрального журнала», после нулевого еще 100. И продолжение следует.

Апрель 2020 г.

1 Редакция подтвердила эти приоритеты через 10 лет. В 2002 году в № 30 были повторены «выжимки» из материалов, которые и в новое время представлялись знаковыми для каждого из прошлых сезонов.

2 «…Достоевский — гений, но это злой гений наш. Он изумительно глубоко почувствовал, понял и с наслаждением изобразил две болезни, воспитанные в русском человеке его уродливой историей, тяжкой и обидной жизнью: садическую жестокость во всем разочарованного нигилиста и — противоположность ее — мазохизм существа забитого, запуганного, способного наслаждаться своим страданием, не без злорадства, однако, рисуясь им пред всеми и пред самим собою. Был нещадно бит, чем и хвастается. <…> Очень искаженная душа, и любоваться в ней — нечем. <…> А у нас показывают гнойные язвы, омертвевшие тела, заставляя думать, что мы живем среди мертвых душ и живых трупов» (М. Горький. «О карамазовщине»). «Есть две логики: либо человек, перестрадавший и помнящий свои страдания, попытается не повторить их (униженный, получив власть, не станет унижать, испытавший гнет, не будет угнетать других), либо человек перестрадавший выместит свое прошлое на ближних и дальних… <…> Душевная смута — грех, культивируя душевную смуту, маету и одновременно увлекаясь христианством, здесь, в МДТ, явно что-то путали» (М. Дмитревская. «Для веселья нам даны молодые годы…»).

3 Сам я появился впервые в № 4 с обзором фестиваля «Балтийский дом», в центре которого был спектакль О. Коршуноваса по текстам обэриутов. Мне было 36 лет.

4 В 2005 году журнал проакцентирует и впоследствии станет подробно анализировать новый этап в истории МДТ, начавшийся спектаклем «Дядя Ваня».

Комментарии (0)