Экспериментальные формы театра — такие, как спектакль без актеров, спектакль-променад или спектакль-игра, — давно не новость. Но возникает проблема: перформансом сейчас именуется все подряд, спектаклем — тоже. До каких пределов можно раздвигать границы театрального искусства, и сохраняет ли признаки театра всё, что так себя называет, — тема наших размышлений.

Многие нетрадиционные типы спектаклей уже перестали восприниматься как нечто спорное. Однако проектам, в которых новаторским способом выстроен тип отношений в треугольнике актер—роль—зритель, по-прежнему трудно прижиться в репертуаре. Пожалуй, сегодня мы знаем немного примеров неконвенционального театра, которые можно увидеть на регулярной основе. Например, в Петербурге идут променады и игра «Questioning / Кто ты?» Семена Александровского, по городу возникают необычные формы в контексте спектакля-грибницы «Лес» под кураторством Бориса Павловича… Но, как правило, такие проекты рождаются и представляются на фестивалях. Раньше главным событием лета был фестиваль сайт-специфик театра «Точка доступа», в этом году закрытый. Чем обусловлена призрачность пребывания неконвенционального театра в афишах — сложностью с привлечением зрителей или эстетическими причинами?

Возможно, дело в том, что новые формы театра предлагают проживать не привычный зрителю художественный опыт, а, скорее, социальный. Здесь нет вопроса к мирозданию, нет глобальных обобщений. Язык искусства используется для того, чтобы говорить с человеком о проблемах из круга предметной реальности.

Зритель-участник подобных спектаклей — прежде всего носитель целого ряда социальных ролей. Закономерно, что акции, ему адресованные, дают не духовное прозрение, но опыт участия в совместном с другими зрителями и артистами действии, опыт коммуникации и коллективного осмысления тех или иных аспектов реальности. Подобная ситуация особенно характерна для партисипативных спектаклей, где зритель наделяется правом изменять ход событий.

В других формах экспериментальность порой выражается в стремлении к междисциплинарности. Например, музыка или живопись выходят из подчиненной позиции и становятся ведущими — получается, допустим, аудио-перформанс или спектакль-инсталляция. Актер при этом может быть уведен на второй план или вообще исключен. Провоцируют ли подобные формы размывание границ между искусствами или, наоборот, обогащают и развивают искусства — вопрос.

Рассуждения о границах театра и неконвенциональных формах мы основываем на спектаклях фестиваля «Другая сцена», прошедшего на Новой сцене Александринского театра 25–26 декабря 2021 года.

Разнообразие форм программы впечатляет: перформанс, променад, театрализованный диджитал-проект, спектакль-игра… Организующий принцип для проектов «Другой сцены» — использование современных технологий: дополненной реальности (AR), 4D-кино, роботов. Каждый режиссер фестиваля по-своему выстраивает отношения с феноменом традиции: будь то игра с пространством и атмосферой Александринки или обращение к истории этого театра.

Вопросы, которые возникают в связи с эстетикой: для чего нужно современному молодому режиссеру прибавление технологий к театру или вычитание актера и сценической коробки? И каким после плюс-минус-операций становится театр?

РОБОТОВА ДРАМА

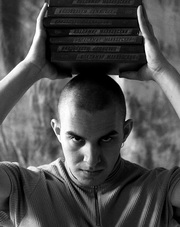

«Робот Костя 2.0».

Режиссер Иван Заславец

Константин Треплев говорит: «Нужны новые формы». Нина Заречная вздыхает: «В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц». Видимо, руководствуясь этими репликами, создатели спектакля «Робот Костя» придумали, что «Чайку» Чехова могут играть роботы.

Проект робототехников из ИТМО и медиахудожников-программистов был создан в рамках фестиваля «Точка доступа» летом 2021 года. На «Другой сцене» показана новая версия — «Робот Костя 2.0». Технологическое представление с точки зрения структуры вполне конвенционально: актер-робот играет роль(не свою функциональную, а театральную) на глазах у зрителей. В каком-то смысле это похоже на то, что делает режиссер Хайнер Гёббельс в поле театра предмета: автономные объекты на сцене самостоятельно создают музыкально-визуальное зрелище. Исключение человека из сценической ткани служит разрушению господствующего в театре антропоцентризма. Робот же, в отличие от гёббельсовских машин, более сложный организм, которому свойственна большая свобода действий. Робот воспринимается как новый герой. В постановке «Зловещая долина» режиссера Штефана Кэги из «Rimini Protokoll» (Театр Наций, 2019) андроид-двойник немецкого писателя Томаса Мелле внушает страх. Прикидывающийся человеком автомат будит в голове теории заговора о восстании машин. В «Роботе Косте» кинетические устройства людям не уподобляются, но силой зрительской интерпретации — очеловечиваются, вызывая скорее не тревогу, а удивление и интерес. Любовное отношение к роботам — позиция авторов спектакля, ласково называющих своего героя Костей.

Исполнителей главных ролей «Чайки» на сцене трое: робот Костя, робот Нина и робот Тригорин, а также роботы-глазастики и роботы-крокет, не играющие определенных персонажей. Сам визуальный облик машин сообщает зрителю характеристики героя. Треплев — огромный строительно-желтого цвета промышленный манипулятор. Длинный кран, заканчивающийся головой с круглыми красными глазками, служит одновременно и рукой робота. Заречная похожа на миниатюрный сегвей, одетый в юбку из светодиодной ленты, с лицом-видеопроектором. Тригорин — металлический мольберт, автоматически выплескивающий чернила.

Режиссер Иван Заславец рассказывает, что с механическими артистами репетировали «по системе Станиславского». Команда спектакля изучала пластические данные роботов, искала кинетические особенности, позволяющие создать композицию движения, которую можно считать как эмоциональную реакцию. Так, кран-шея робота Кости сжимается и разжимается таким образом, что кажется, будто герой смущен и растерян.

Спектакль позиционирует себя как «сценический эксперимент». В первую очередь интерес представляет то, каким образом соединяются технологии и искусство и случается ли высказывание театра. В концептуально-идейном смысле само по себе использование роботов дает определенную трактовку: заданность алгоритма созвучна чеховскому фатализму. Как герои «Чайки» заперты в рамки судьбы, так и механические исполнители — в рамки конструкции. Но вместе с предопределенностью действует и случайность, и случайность рождает специфично театральную импровизацию — даже в игре роботов. Оператор робота Кости Данил Матвиенко рассказывает, что при определенных сбоях программы роботы начинают «сходить с ума» и создавать неожиданные пластические композиции, — вероятно, это было использовано на репетициях. В спектакле же остается угадывать, ломает ли робот Костя самодельный театрик по сценарию или по своей роботовой воле. Та же сиюминутность — в выборе вербального материала: немногочисленные реплики из пьесы, проецируемые на сцену, формируются рандомайзером, на каждом показе создавая новую драматургию.

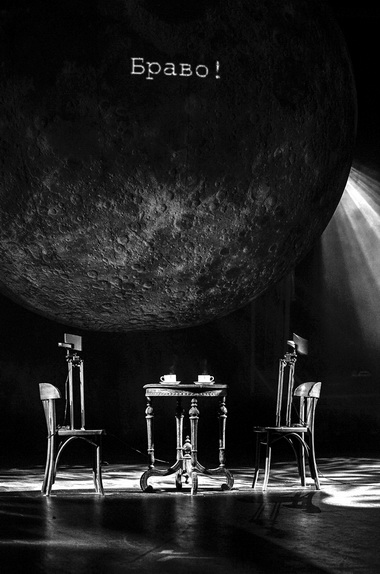

Хотя о каком-либо драматическом действии применительно к происходящему говорить трудно. Условный сюжет немых сцен определен рамками первого акта комедии, разыгрывается пьеса Треплева о Мировой Душе и некоторые эпизоды вокруг нее. Сценография представляет собой пейзаж колдовского озера: пустая черная сцена, гигантский макет луны, деревянная эстрада с полупрозрачным занавесом, классический чеховский реквизит — венские стулья, круглые столы. Световая и музыкальная партитуры создают таинственно-потустороннюю атмосферу: синие и белые прожекторы выхватывают из темноты силуэты и предметы, звучат тревожно-медитативные мелодии.

Первая часть действия — моноспектакль Треплева. Робот Костя играет на пианино, робот Костя оценивает декорации — и с каким-то неясным чувством ломает хрупкий театрик. Самый трогательный фрагмент — с роботом и розой. Ассистенты (именно такая роль у живых людей в спектакле) прикрепляют к машине цветок, и Костя пять минут сценического времени пытается поставить розу в вазу. И все время промахивается… Медленно опускает и поднимает стебель, лепестки осторожно касаются краев вазы, Костя переворачивает розу, чтобы вставить ее вниз бутоном… Все эти милые манипуляции вполне драматично раскрывают невозможность соединения — робота и розы, искусственности и органики, мира человеческого и природного. Интересно то, что «неудачи» не осознаются самим автоматическим исполнителем, каким-либо отношением и эмоцией эту сцену наделяет зритель (и невидимый управляющий машиной человек). Робот одушевляется не на сцене, а в зрительном зале. Старания Кости заканчиваются тем, что выходит человек и, взяв из рук машины цветок, одним движением (довольно бездушно…) вставляет его в вазу.

Робота Костю создатели проекта игриво называют режиссером, и действительно, спектакль на озере он как бы ставит сам. Нина Заречная, медленно выкатившаяся на сцену, водружается ассистентами на деревянную эстраду. Костя поднимает театрик высоко, на уровень луны, и в призрачном свете Нина транслирует на стену видеопроекции — львов, орлов, куропаток, рогатых оленей, морских звезд… Заканчивается представление вмешательством не Аркадиной, а дьявола: лихорадочно мерцают луна и прожекторы, звучат механические биты. После показа пьесы Треплева следуют небольшие номера других роботов: Тригорин выпускает чернила на листы, создавая несколько картин-пятен; роботы в виде ракеток для крокета сидят за чаем, обсуждая спектакль (звучит аудиозапись) и играя в лото; крошечные роботы-глазастики резвятся с розой… Возникает романтический немой диалог Треплева и Заречной: в траектории движений роботов от или к друг другу можно усмотреть любовное объяснение, ссору, прощание… Визуальный театр в этом смысле предлагает широкую палитру ассоциаций. Заканчивается действие конвульсиями робота-чайки (нечто металлическое с крыльями) и благодарным поклоном Кости.

В отношении «Робота Кости» сложно говорить о художественности, конфликте, месседже или опыте соучастия. Важен эффект активного зрительского смыслообразования — за счет того, что сам робот в свои действия, в отличие от живого артиста, ничего не вкладывает. Но все же главным в этом представлении остается его экспериментальность. Эстетический манифест робота Кости идет дальше манифеста Кости Треплева: отказ не просто от жизнеподобного существования артистов, а от живых артистов вообще… Куда зайдет технологическое развитие, пока неясно, но, думается, живые все же останутся — как минимум в качестве зрителей.

В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ ЭКОЛОГИЧНЫХ

«Экосвидания».

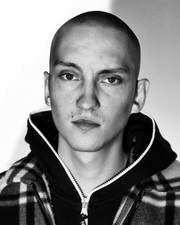

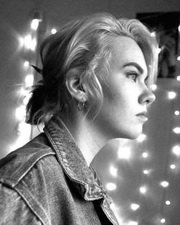

Режиссер Никита Славич, драматург Анастасия Бабаева

Жанр «Экосвиданий» — «спектакль-игра по произведениям русской классики». Режиссер Никита Славич активно работает в поле партисипативного театра: в его спектакле-вечеринке «DJ Nikissa» зрители поют и танцуют в караоке, а в «12 стульев. фан-фикшн» участвуют в развлекательного типа конкурсах во имя воскрешения Остапа Бендера. В «Экосвиданиях» зрители становятся актерами театра: на сцене предлагается разыграть короткую сцену из литературы школьной программы — попробовать себя в роли Онегина и Татьяны, Левина и Кити, Болконского и Наташи…

В театре с теоретической точки зрения два гена — игра и зрелище — находятся в синтезе, здесь же это соотношение сложно: возведение ролевой игры в доминанту словно исключает зрелище. Но не получается и настоящей игры — ведь не все участники включены в происходящее. Зритель волен выбирать — выходить на сцену или остаться в зале, но есть ли ему на что смотреть — вопрос спорный. Однако по ходу участия в спектакле становится понятно, что категории зрелищности не вполне уместны для этой нетрадиционной формы: посмотреть спектакль «как обычно» и не предлагается. Смыслом действия становится получение специфичного опыта и особой «сценической» коммуникации. Для этого выбрана интересная форма — свиданий, — которая сама по себе предполагает игровой (или же игривый) способ существования участников. Условное tinder date в рамках александринской сцены.

«Экосвидания» дают возможность стать актером театра, для этого на сцене есть все аутентично-клишированные средства: микрофон со звукоусилением, свет, дым, экраны, на которыетранслируются крупные планы, даже реквизит — веер, фата, пистолеты… Драматург Анастасия Бабаева выстраивает линию повествования по мере развития любовной истории: от знакомства (первый бал Наташи Ростовой) до свадьбы (Левин и Кити перед тем, как пойти к алтарю) и к расставанию (последний разговор секундантов из «Дуэли» Чехова).

Исполнительский опыт получается с привкусом неполноценности. Знаменитый актер Александринского театра Константин Варламов текст обычно не учил и надеялся на суфлера — так и вышедшие участники произносят текст вслед за голосом в наушниках (актеры-помощники — Александра Никитина, Кеша Башинский), по ходу строят мизансцены… Чуда импровизации, подобной варламовской (по крайней мере на моем показе), не случилось: спонтанность вызывает скорее легкую растерянность. Дело в том, что зритель-участник не становится актером в настоящем смысле, потому что не превращается в художественное явление. Присвоить себе роль или выстроить какие-либо отношения с ней просто невозможно успеть. Происходит трансформация роли — из театральной в социальную. Участники оказываются в предлагаемых обстоятельствах не пушкинской Татьяны, а девушки в момент объяснения в любви — и действуют в соответствии со своим жизненным опытом. В этом смысле — все по Станиславскому, только роль так и остается на начальной стадии работы.

Другой смысловой ракурс «игры в театр» — пересмотр классики. Любовные ситуации получают современную оценку, проверяются на экологичность. В процессе показа сцены может возникнуть и смена гендерных ролей: например, письмо Татьяны звучит от лица мужчины, извинения Онегина — от лица женщины.

Формат поведенческого эксперимента предполагает свободу зрительского самовыражения, есть возможность не подчиняться голосу в наушнике с самого начала, но также внутри сцены предусмотрены специальные лакуны. Как это выглядело на примере моего участия: в сцене поцелуя Хлестакова и Марьи Антоновны после череды гоголевских реплик мне через наушник предлагают вспомнить ситуацию, когда я сталкивалась с приставаниями от неприятных людей, — и среагировать на Хлестакова в соответствии с личным опытом… Зрители в зале об этой смене авторов высказывания не знают, но она вполне очевидна — лексика с литературной меняется на современно-разговорную. Создатели спектакля будто ждут спонтанной «новой искренности» от неподготовленного участника, включения собственной рефлексии. С точки зрения современной этики ухаживания Хлестакова можно счесть за харассмент, однако у самого Гоголя Марья Антоновна, конечно, не против такого рода флирта — здесь играемая роль и «актерская» (моя) оценка вступают в противоречие. Может ли вообще такой игровой опыт быть токсичным?.. Градус экологичности аудитории вполне высокий: мой напарник—Хлестаков после спектакля уточнил в соцсетях, не задело ли меня его поведение…

Переход из второй реальности в первую получился органичным, к чему располагает сама концепция спектакля. Главное в «Экосвиданиях» не художественное, а социальное: в положении игры, во время разыгрывания ролевых ситуаций устанавливается такая коммуникация, которая может выходить за рамки сцены Александринки. Театр буквально пытается смоделировать способ существования в первой реальности, в обычной жизни. В относительно безопасном пространстве спектакля мы совместно определяем личные границы, думаем о том, как строить комфортные взаимоотношения друг с другом. И не просто на словах, а в действии. И когда создана доверительная атмосфера, возможно продуктивное обсуждение. Зрители становятся сообществом не за счет ритуальности или эмпатичного включения в происходящее, а благодаря обязательному соучастию в игре — и моделированию общей экологичной реальности.

АНТОН ЧЕХОВ ПРОТИВ ВСЕХ

«Чехов уходит из театра».

Режиссер Владислав Тутак, драматург Сергей Толстиков, саунд-дизайнер Дмитрий Мульков

Спектакль на 20 минут «Чехов уходит из театра» щедро прибавляет к театру другие формы искусства. Если по-сложному, это — сайт-специфик аудиопроменад-инсталляция с участием живых артистов. На деле происходит следующее: зрители надевают наушники и поднимаются по этажам исторической сцены Александринского театра на лифте, не выходя из кабины. Как и другие участники фестиваля, режиссер Владислав Тутак выстраивает взаимодействие с Александринкой как феноменом. В данном случае создатели отталкиваются непосредственно от места и пытаются воссоздать день премьеры-провала «Чайки», 17 октября 1896 года. Но авторов интересует не сценическая реконструкция, а реконструкция душевного состояния — драматурга Антона Павловича Чехова.

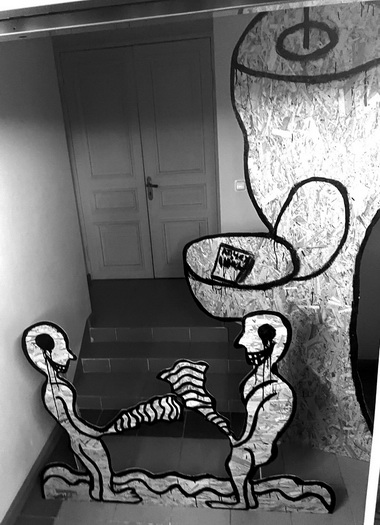

В дрейфе по чеховскому сознанию зрителей сопровождает старый капельдинер — Любовь Яковлева: он управляет остановками лифта и аудиодорожками. С самого начала выстраивается внятный конфликт: Чехов против толпы (зрителей, критиков, актеров). Капельдинер, подобно Вергилию, перемещает нас по кругам ада: на каждом этаже взгляд упирается в жуткие, фантасмагорические фигуры, вырезанные из фанеры. Зрительницы-рыбины и крокодилообразные, пышногрудая утка Заречная—Комиссаржевская, господа в шляпах с красными лицами, критики с кровоточащими глазами, взъерошенный карлик Треплев…

Визуальное с аудиальным находятся в отношениях взаимодополнения. Драматург Сергей Толстиков монтирует две линии — внутренний монолог Чехова и внешние реакции публики. Текст составлен из документальных свидетельств современников, рецензий, воспоминаний, возникают и стилизованные строки самого Толстикова. Насыщенное звуковое поле состоит из шумов театрального пространства: гардероба, буфета, гримерки, туалета, зрительного зала; голосов артистов, разнообразно интонирующих, — здесь и шепот, и гогот, жевание, завывание; и в диссонанс с ними — растерянно-разочарованный голос Чехова. На заднем плане, порой чуть выступая вперед, звучит тревожно-взвинченная мелодия.

«Чайка», разыгрываемая на сцене, остается невидимой (неслышимой), мы последовательно узнаем о ней через реакции перед началом спектакля, в антракте — улавливаем перемены восприятия. Хотя они не столь значительны: в гардеробе раздается шелестящий свист «Пьеса заранее обречена на гибель», в буфете чавкающее замечание «Одна болтовня», лишь под звук слива некий господин гнусавит «Все-таки это литература…». Но в совокупности критика толпы однотипна. Из череды монструозных фигур выделяется В. Ф. Комиссаржевская: она изображена капризной примой, исполняющей пьесу Треплева в манере плача. Сам же Треплев — бубнящий заика… Динамика образа есть только у Чехова: он все больше теряет надежду на театральное чудо и отчаивается. На заикающемся Треплеве Антон Павлович не выдерживает — и выбегает из зала. Соответственно, зрители выбегают за капельдинером из лифта.

На подходе к ложе, выходящей в зрительный зал, звук в наушниках выключается. Из приоткрытой двери мы слышим репетицию вечернего спектакля. Пространство театра живет: на ранних показах в канву «Чехов уходит из театра» включаются случайные работники Александринки, на более поздних — случайные зрители. В момент максимального напряжения происходит оттяжка действия: капельдинер выходит из тени и рассказывает, как он видел Антона Павловича в день премьеры, как хочет, чтобы он его с собой забрал…

Полное ощущение присутствия возникает, когда мы как бы вместе с Чеховым убегаем из театра. В наушниках — звук шагов и дыхания, отчаянные бормотания. Путь по лестнице, выбегаем — на балкон: сквозь снегопад через Катькин садик в темноте исчезает силуэт Чехова… Сходятся холодный ветреный Петербург, пустой сквер и чувство одиночества, отвергнутости. Искомый эффект погружения в самоощущение Чехова — возникает.

Иммерсивность в основном создается за счет аудиовизуального материала. Актер в этой структуре — скорее, проводник-помощник. Формат одного вечера с Антоном Павловичем Чеховым приводит к простой мысли о борьбе и творчестве. Соприкосновение исторической и современной, объективной и субъективной реальностей случается — словно VR-путешествие, только театральными средствами.

НА ПЛАНЕТЕ «СИМУЛЯКР»

И. Вырыпаев. «UFO».

Режиссер Кирилл Люкевич, художник Александр Мохов

Пьеса Ивана Вырыпаева «UFO» про встречу людей с НЛО, по замыслу автора, должна была воплотиться в виде фильма. И воплотилась. Режиссер Кирилл Люкевич придумывает другой ход — создать спектакль-инсталляцию. Основой выставки становится драматургический текст, драма ставится в виде выставки. Сочетание выходит неожиданное: Вырыпаев говорит о любви и боге, команда Люкевича — о масскульте и клише в восприятии инопланетян.

«UFO» занимает всю театральную площадку Новой сцены Александринского театра и почти не ограничивается по времени: выставку можно посетить в любой момент фестиваля, обозначен лишь «финальный» показ.

Пространство организовано концентрическими кругами. В центре — статуя коровы, ее вот-вот готова забрать в космос летающая тарелка. Следующий круг — три экрана, на которые по очереди проецируются десять монологов людей, имевших контакт с внеземной цивилизацией. Пьеса Вырыпаева активно притворяется документальной, предуведомление автора вводит в иллюзию правды, разрушение происходит в последнем монологе вымышленного продюсера фильма (на «финальных» показах его играет актер Валентин Захаров). Псевдодоком прикидывается и инсталляция — авторы обозначают артефакты как реальные вещественные доказательства. По третьему кругу расставлены металлические ящики, в каждом — объект и его описание. Тексты к экспонатам писала Настасья Федорова, ее стилистика значительно отличается от вырыпаевской: нейтрально-информационный тон перебивается ироничными шутками-прибаутками («Однажды они [пришельцы] подчинят нас своей воле, маленькие негодники»).

Симультанное действие больше внимания акцентирует на выставке, чем на видеопроекциях, пьеса становится фоном к инсталляции, содержательные линии воспринимаются отдельно друг от друга. Актеры снимают видео с передней камеры телефона будто между делом — пока они сидят в машине или прогуливаются по магазину, стараясь произносить философские тексты непосредственно, просто. Герои из разных стран говорят, конечно, не об НЛО. Обо всем другом — о соседе-арабе, о деде и дереве, о музыке. Кульминацией каждого высказывания становится упоминание «контакта», после которого герой переосознал свою жизнь. Встреча с внеземными цивилизациями — фабульная обертка, нужная Вырыпаеву для разворачивания своей классической авторской философии. Об ощущении тишины. О состоянии невероятной простоты. О том, что нужно быть собой. О благодарности жизни. О вине и принятии мира. «Мир и ты — это одно и то же». «Мир вокруг меня и есть я». О пути и Боге.

Кирилл Люкевич же во второй линии спектакля работает с оберткой — человеческими представлениями об инопланетянах. Среди объектов инсталляции — световые мечи из «Звездныхвойн», игрушечная реконструкция сцены из «Хищника», плюшевые герои мультфильмов Альф и Стич, шапочки из фольги, осколок Тунгусского метеорита, иллюстрированный классификатор пришельцев писателя Юрия Петухова, желтые газеты «Тайны XX века», фотографии инопланетянок в стиле журнала «Playboy», летающие столовые тарелки… Музей масскульта о внеземной жизни, артефакты—ассоциативные коды, к действительной инопланетной цивилизации (какой бы она ни была) относящиеся лишь по касательной.

Изначальная идея — поставить пьесу в форме выставки — интересна. Видеоспектакль по пьесе Вырыпаева и инсталляция на тему пришельцев существуют отдельно, но в каком-то смысле транслируют один месседж. Любая реальность и представления о ней — фейк и симулякр. Что наша, что космическая. «Все говорят: нет правды на земле. // Но правды нет — и выше»…

ОТ ДРЕВНОСТИ ДО БЛОКАДЫ ЗА ОДНУ СТОМЕТРОВКУ

«Дотеатр».

Режиссер Роман Бокланов

«Дотеатр» — это спектакль-прогулка. Спектакль-прогулка в минус 25 — это экстрим.

Тем не менее команда бесстрашных в то морозное утро на Новой сцене собралась. От актера-куратора каждый участник получил наушники, шоппер с гарнитурой и загадочную карточку — «Удостоверение».

Собственно, сюжета в «Дотеатре» два: история места, на котором сейчас стоит Александринский, и биография самого театра. С самого начала не очень понятно, как эти два «до» сочетаются.

Все полтора часа нас сопровождает голос Аркадия Волгина. В помощь аудиальному потоку —актер-куратор и его помощник. В первой части путешествия, пока мы находимся на этапе «до театра как такового», они вооружены планшетами, с которых в режиме реального времени ведется съемка окружающего пространства. Так же в режиме реального времени на эту картинку накладываются нарочито нереалистичные изображения неких доисторических существ и предметов (IT-художник — Леф Васильев).

Видео на планшетах, голос Волгина и восстановленная речь древних народов в наушниках действительно создают ощущение, что реальность преображается. Да и правда с ума сойти: несколько тысяч лет назад, наверное, здесь могли летать такие птицы. «Кругом все так таинственно», как сказала бы чеховская Ирина, — дома кажутся уже не просто домами, снег начинается падать как-то особенно медленно.

Весь смысл — в этой иллюзии. Но она испаряется, как только мы выходим из сравнительно тихого двора рядом с Новой сценой и приближаемся к Аничкову мосту.

Вероятно, по задумке режиссера, голос Волгина должен был рассказывать историю и одновременно изолировать участников прогулки от звучания окружающей реальности. Но все-таки слишком шумное и людное было выбрано место: трудно сосредоточиться, когда ноги завязают в плохо убранном снегу, кругом гудят застрявшие в пробке машины, а укутанные люди с удивлением оглядываются на актера-куратора. Голос в наушниках между тем рассказывает про времена, когда Петербург еще не построили и жившие в этих местах народы думали о совершенно других проблемах.

Как указывает в статье, вышедшей вскоре после фестиваля, Антон Алексеев, спектакль получился совсем не таким, как планировал режиссер, — помешали технические сложности1. Но техника техникой, а речь все-таки о замысле: думается, что основная проблема именно в нем.

Добравшись до Аничкова моста, мы совершаем прыжок, достойный Кьеркегора: вдруг оказываемся в 1917-м — и вот голос Волгина уже рассказывает, как Мейерхольд ставил в Александринском «Маскарад». Уже постфактум понимаешь, что здесь нас забросили во вторую часть программы — в историю Александринского. Но на месте этот переход вызывает замешательство.

На противоположной стороне моста ждет человек в черном пальто — выясняется, что удостоверения нужны были для него. Это, видимо, для наглядности: страшная была жизнь в начале ХХ века. В любой момент посреди праздного предновогоднего Невского тебя мог остановить совершенно не устрашающего вида человек в пальто, попросить бумажку и отпустить с миром. Правда, потом от него нужно было бежать обратно по мосту.

Впрочем, дальше история движется сравнительно логично: в районе Аничкова дворца добрались до 1941-го, началась война. Тут, кстати, наступает момент подлинного духовного подъема: актер-куратор наливает участникам чай из термоса.

Собственно, о том, как театр переживал войну, и рассказывает голос Волгина весь остаток прогулки по истоптанному маршруту до входа в Александринский. В финале мы приходим в основное здание, но почему-то со служебного входа. Почему-то в фойе, где ковролин заботливо укрыт от нашей заснеженной обуви.

Главное в спектакле — некий трюк, благодаря которому участник может погрузиться в странную и интересную ситуацию. Принимать решения, влиять на ход действия здесь не нужно. Предполагается активность другого рода: додумывание, достраивание в воображении. Но Бокланов так строит композицию, что уже после выхода на набережную додумывать ничего не получается.

Уж слишком грубо рассказ о том, как жило и менялось само место, монтируется с повествованием о куске истории Александринского. При этом единственный упомянутый спектакль — «Маскарад».

И если рассказ про «Маскарад» и блокаду не очень соответствует теме места, где стоит театр, то истории о коренных народах никак не сочетаются с театром. Разминулись.

1. См.: Алексеев А. Спутник Т // Петербургский театральный журнал: Официальный сайт. 2022. 5 янв. URL: https://ptj.spb.ru/blog/sputnik-t/ (дата обращения 21.06.2022).

ТЯЖЕЛАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ ДОЛЯ

«Алгоритм».

Авторы проекта Лена Жукова и Анна Овчинникова

«Алгоритм» полон иронии и самоиронии. Участникам театрализованной игры предлагается поставить себя на место молодого режиссера, который выпускает премьеру в некоем «Известном театре». А для этого нужно постараться разгадать его законы. Или — вычислить алгоритм.

Комната на одном из последних этажей здания Новой сцены напоминает модную телестудию. «Известный театр» комфорт явно любит, поэтому даже в нелегком деле постановки спектакля — никакого треша. Сядьте за большой стол, возьмите бумажку и ручку и слушайте, что вам говорят.

Собрались мы все тут, чтобы сыграть в игру, напоминающую одновременно «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?» и «Монополию». Правда, главный куш — не миллион, а кое-что покруче — премьера и успешный успех.

Нарратив прост: наш герой, режиссер-ноунейм, очень хочет поставить спектакль в «Известном театре», где его, конечно же, никто не ждет. Но у героя все-таки есть пара тузов в рукаве, и годы, видимо, идут, так что пора рваться на большую сцену.

У участников, во всяком случае, не спрашивают главного: точно ли хочет наш (коллективный) герой ставить что-то в «Известном театре». Что называется «как — ты не хочешь? Все же хотят!»

Процесс постановки разбит на несколько этапов. Вернее, конкретных технических задач: добиться встречи с худруком, убедить худрука, найти деньги, составить смету, выбрать актеров, расплести интриги, которые уже успели начать плестись, и так далее. Интересно, что про собственно театральный, эстетический процесс — ни слова. Не до того, видимо, когда трудишься в большом театре. Это, наверное, и есть главный камень, который бросается в огород всех александринских театров разом.

За столом вместе с участниками — куратор. В виде трубного гласа, раздающегося над нашими головами, присутствует мастер игры. Рядом со столом на высокой подставке расположился телевизор — на него выводится окно видеосвязи: с коллегами в «Известном театре» мы, видимо, общаемся только таким образом.

При этом сам процесс игры увлекает. Смысл запутанных правил сводится к регулярному бросанию кубика, суммированию выпавшего числа с очками основных качеств нашего героя — таланта, удачи, обаяния и терпения. Практически все важные решения принимаются игроками: взять ли на главную роль молодого-талантливого или немолодого-опытного, что делать, если декорации развалились в последний момент, а денег дали меньше обещанного.

Но действительно определяет развитие событий цифра, которая выпадает на кубике, — и количество очков, которое прибавляется к одному из качеств. В итоге значимость действий участников тает на глазах и становится понятно: как пьеса Елены Сыловой, так и спектакль построены на чистой математике, и человеческий фактор тут мало кого беспокоит. Опять-таки в этом можно увидеть шпильку большим театрам. Даже не везение, а игра случайностей — от человека мало что зависит.

То, что казалось элементом перформативного, на глазах оборачивается явлением совсем другого порядка — интерактивностью. Кубик бросать и общаться с другими игроками, конечно, интересно, но все возможные маршруты на самом деле просчитаны. Участникам дана только возможность дергать за рычаги, нажимать на кнопки и смотреть, что произойдет. Сетка продуманных аттракционов аккуратно прикрыта иллюзией свободного выбора.

В качестве одного из таких «аттракционов» появляется опытный артист — Сергей Мардарь в костюме Деда Мороза. Появляется эффектно — через окно, принося на ботинках снег с крыши. Жалуется на трудную актерскую долю в пору елок и прочих детских праздников — и убеждает взять на роль его, а не молодого-талантливого (у которого уже не особенно получается проявлять свой талант). Но это опять-таки эффект. Хотя приятно, что кто-то все же захотел пообщаться с нашим героем не только по видеосвязи.

P. S. Моя команда в итоге поставила провальную премьеру. Дальнейший путь нашего героя окутан мраком: какая судьба уготована человеку, у которого талант — это всего 17, а терпение — 36?

Спектакли-перформансы «Другой сцены» предлагают (и декларируют) иное восприятие произведения. Фокус смещается с эстетического на этическое, со считывания художественной образности — на проживание опыта, в том числе и социального. Но создатели спектаклей все же работают с моделью традиционного театра, в одних случаях придавая спектаклю черты интерактивности, а в других — внедряя элементы вполне привычной и даже психологической игры при совсем, казалось бы, не соответствующих тому условиях.

АЛИНА АРКАННИКОВА

Режиссеры «Другой сцены» склонны артикулировать социальные высказывания, но не склонны рефлексировать относительно формы, в которой это высказывание воплощено. Вполне возможно, причиной тому — стремление говорить со зрителями на одном языке, стремление познакомить неподготовленного человека с другим театром.

И, наверное, это хорошо. Новаторский театр, театр зрителя-участника, стремится уйти от самоценного анализа формы, а заодно — от пресловутой антигуманности. Пожалуй, именно в этом направлении делает шаг — первый шаг — «Другая сцена».

АЛЕНА ХОДЫКОВА

Спектакли-перформансы «Другой сцены» — это прикольно. Молодые режиссеры говорят с аудиторией (часто — лояльной) на современном языке. Их театр — это общение и эмпатия, это простота содержания и сложносочиненность (потому что — есть жажда эксперимента и проб) формы. Это социальность и искренность, которая снимает всякую дидактику и иерархию — права авторов и зрителей уравниваются, создается общее пространство комфортного со-бытия. Такой «новый» театр в каком-то смысле спускается с котурнов, декларирует свержение декларации, возводит зрительскую свободу в степень. «Чтобы начать спектакль, на сцену должны выйти шесть человек из зала», — говорят «Экосвидания». Автоматические машины вырисовывают траектории движения по планшету — действие «Робота Кости». Вдохнуть жизнь, сконструировать театральное впечатление, придать смысл этим действиям — может только зритель. На «Другой сцене» мы — что-то значим.

Август 2022 г.

Комментарии (0)