Социальный театр не меняет границы театра, он уничтожает эти границы. Потому что любая граница — это элемент репрессивной системы, которую нужно разрушить. На самом деле те, кто занимается по всей стране проектами, связанными с детьми и подростками, — это какая-то новая формация людей. Новые люди, по Чернышевскому. Моя точка опоры. Центр предотвращения катастроф. В моменты тектонических сдвигов большой истории дети, подростки оказываются в самом уязвимом положении. Эти «Новые люди» — те, кто может и знает, как спасти детей. Чем дальше, тем больше я уверена: социальный театр — это (был) тот кирпич, без которого немыслимо построение не репрессивного, гражданского общества.

Роман Александров — больничный клоун, театральный педагог, театральный режиссер. В мае этого года на фестивале-форуме «Особый взгляд» он представил работу «Какой я целиком», которую делал с подростками из Центра святителя Василия, — и этот проект оказался одним из самых запоминающихся, искренних на фестивале. Формат разговора один на один с незнакомым подростком, когда ты следуешь вопросам на карточках и постепенно вы вместе создаете свою маленькую вселенную по обмену энергиями, смехом, страхами, тайнами, — тот процесс, который меняет тебя как человека. Преодоление границы, прикосновение к «чужому», любовь к его внутренней вселенной.

А еще Рома умеет разговаривать с детьми как никто другой. Степень доверия детей к нему — безгранична. Нужно, наверное, очень любить жизнь, детей и театр, чтобы не сдуться на протяжении этого многолетнего марафона. Иногда мне хочется спросить: Урри, где у него кнопка?

Лена Строгалева Рома. Мы знакомы давно. Я знаю тебя как театрального педагога, работающего в совершенно различных проектах. Почему я решила поговорить с тобой — особенно после того, как посмотрела спектакль «Пацаны», который ты сделал в Центре святителя Василия с «трудными» подростками… В последние годы, как мне кажется, возникла и развивается по всей стране некая альтернативная история: театр для подростка и с подростками. Эту историю делают в основном молодые ребята, знакомые и с процессуальным театром, и с арт-терапией, глубоко погруженные в тему инклюзии. Это совершенно новый тип отношений с ребенком, подростком, иной подход к работе с ними. И ты для меня — как образец такого вот фанатичного и преданного этому делу человека. Поэтому начнем с самого начала. Как ты пошел в сторону арт-терапии и театральной педагогики? Ты же был больничным клоуном и пришел в театральную педагогику оттуда?

Рома Александров Нет, наоборот. Я был студентом университета технологии и дизайна. Когда я приехал в Петербург из деревни, меня поразило, что здесь довольно много бездомных людей — я такого в жизни не видел. В нашей деревне бедно жили, плохо и тяжело, но не было никого, кто оказывался бы на улице один. А тут я раз за разом видел бездомных детей. Не подростков даже, а лет шести-семи, просто мелочь, которые нюхали клей у всех на виду и не прятались. Меня это так поразило тогда, и я подумал: наверное, с этим можно что-то делать. И на втором, что ли, курсе я увидел объявление, что творческий проект набирает художников, музыкантов и других для работы с подростками из неблагополучных семей. Я поехал на собеседование. Бывшее помещение молодежного клуба. Абсолютно разбомбленное пространство — проваленный пол, крысы. Всю зиму приходили подростки, мы с ними занимались. И с нами была девочка Жени, приехала из Германии как волонтер, она с группой подростков делала театр. И назывался он «театр импровизации». В 1990-е про такое вообще никто не слышал. Я ходил к ней на занятия, и это был совершенно другой взгляд на работу с подростками, было очевидно, что она по-другому с этими детьми говорит. Я стал искать любые возможности учиться подобному подходу. Потом уехал в Германию, нашел там театральную студию для ребят из Восточной Европы. И вот, когда я уже вернулся в Россию, моя подруга Юля пригласила меня делать в ее команде импровизационный спектакль в детском музыкальном театре. И мы за это время так сдружились, что я предложил: а давайте поедем в Архангельскую область — в ту местность, где я родился. В Великом Устюге построим плот, будем сплавляться по Северной Двине. В каждой деревне будем выходить на берег и играть спектакль. И закончим в Архангельске, на фестивале уличных театров «Панов». Нашел денег на поездку, проживание, еду, билеты до Устюга. И мы поехали. Конечно, мы не сплавлялись — договаривались с навигационной службой, они нас перевозили на катерах, где-то на автобусах вдоль Двины… Приезжали в деревни, школы, играли спектакли, в том числе в детских домах. И это был на самом деле переломный момент — эти детские дома. Представь, мы же включали зрителей в свои спектакли. Дети становились героями спектакля и сами придумывали сюжетные повороты классического сюжета — «Снежной королевы». Это была в каком-то смысле психодрама. Но самое главное — подходили педагоги и говорили: «А что вы делаете? Как это работает? Вот эта неприятная девочка, она же со всеми только матом разговаривает, а у вас такая приличная, да еще и рыдает в конце…»

Когда мы приехали в Петербург, я стал читать про все это — как театр работает. Осенью того же года мы решили, что надо делать проект в детских домах. И мы придумали проект «Время жить». Договорились с несколькими детскими домами, с приютом «Транзит». Нас в команде было пять человек. Каждый из нас искал себе художника, психолога, и в таком составе мы расходились по детдомам.

Строгалева А какие задачи вы себе ставили?

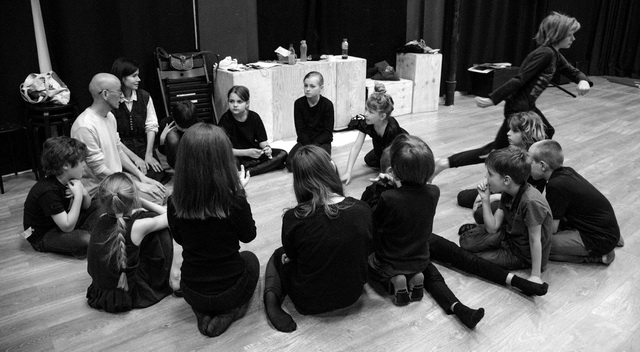

Александров Задачи были такие: организовать в детских домах театральные студии, а в конце года представить созданные спектакли на театральном фестивале. И чтобы внутри этой группы у каждого участника была возможность поработать с выдуманным им персонажем, вместе сочинить историю. Понятно, что все истории, персонажи — проекция этих ребят. Они говорят: я придумал персонажа. А это убийца, который сидит за столом. И скорее всего, это какая-то его личная история. Мы верим, что, сочиняя вокруг этого персонажа историю и соединяя его с другими персонажами, мы получаем возможность проработать какие-то внутренние вопросы, проблемы, комплексы. И это действительно возможно, если есть сопровождение психолога. Я пришел в приют «Транзит» и проработал там три года.

Строгалева Ты работал с детьми интуитивно?

Александров Абсолютно, опираясь на свой личный опыт. В 2012 году случился Крымск, когда во время наводнения снесло и затопило несколько городов и станиц. Я как раз возвращался с детьми из лагеря, мне позвонил друг, рассказал об этом и сказал: «Я еду». И я поехал с ним. Сначала мы разгребали завалы. А потом в какой-то момент пришел человек из села и сказал: «А может быть, вы что-то для ребят сделаете?» В станице оставалось много детей без присмотра — все взрослые были на ликвидации последствий наводнения. И руководитель лагеря с утра на планерке спросил, есть ли кто-то, кто с детьми работал. Мы с другом отозвались, к нам еще несколько человек присоединились. И он такой: «Короче, у вас будет новая группа, новая задача. Сейчас сюда детей приведут, человек пятнадцать. Надо их как-то развлечь». Мы такие: «А долго?» Он: «С утра до вечера». И мы превратились в группу, которую называли «группа бэбики». И по рации с нами говорили: группа бэбики, группа бэбики, ответьте.

Мы там две недели делали этот лагерь. Через какое-то время пришел местный житель и сказал: «Здравствуйте, мне сказали, что вы с детьми занимаетесь. Приходите и к нам». Оказалось, на другом краю станицы были дети, которые не могли до нас добраться — взрослые после пережитого стресса просто боялись их отпускать. В общем, мы с утра работали с этой группой, вечером — на другой стороне станицы. А материалов никаких нет, денег нет. Я пришел к волонтерской службе: «Дайте коробки». Дали. Раздобыл пару ножниц, пачку гуаши. Прибежал к детям и говорю: «Сегодня делаем дома. Рисуем, вырезаем окна. Сделаем город». И там был мальчик, которому было около пяти лет, он с мамой делал домик и все время комментировал: «Видишь, мама, какой у нас домик — два этажа. Если будет наводнение, то этому дому ничего не страшно. Если что, мы на второй этаж заберемся. Да, мама?» И она отвечала: «Да, малыш». «И вот балкон, чтобы если что, мы в лодку сели, да, мама?» А потом через день приходит эта мама в слезах, и я думаю: что-то случилось. А она: «Спасибо, Рома, спасибо. Он уже две ночи не кричит во сне, не писается». Я не знаю, как это работает, но оно работает. Мальчик нарисовал новый крепкий дом и отпустил свой страх.

Меня учили в институте рисовать, придумывать, но меня не учили, что искусство — важный процесс для психики. В тот момент мне стало очевидно: неважно, рисуешь ты, занимаешься театром с детьми в детском доме или еще что-то, — все это что-то такое очень мощное в себе несет, что может помочь перенастроить себя или осознать себя.

Строгалева А как ты попал в Центр святителя Василия?

Александров В конце августа 2020 года меня Марина Николаева, сотрудник реабилитационного центра «Ручей», позвала сделать «театральную неделю» в псковской школе. Но к ноябрю выяснилось, что ни одна школа не может нас принять: пандемия. И она говорит: «Кроме одной, особенной. Себежское СУВУ». Я думаю: для особых детей, нормально, у меня есть опыт работы с такими детьми. Она говорит: «Нет. Это такая спецшкола… Ну… колония». Я себе такого опыта никогда не искал в жизни. И едва ли буду искать. А буквально через неделю мне написала Настя Полухина, режиссер-документалист: давай увидимся, хочу позвать поработать. И предлагает мне сделать проект в Центре святителя Василия, где тоже работают с подростками, совершившими правонарушения. И я подумал: ну круто — я сейчас съезжу на неделю в это себежское СУВУ, пойму, как работать с такими подростками, и вернусь, уже подготовленный, в Центр святителя Василия…

Я приехал в эту колонию. (Пауза.) И мне стало страшно.

Строгалева А это дети с тяжелыми преступлениями?

Александров Очень разными. СУВУ. Специальное учебное воспитательное учреждение… На тот момент там находилось восемнадцать детей. Ко мне на занятия сначала ходили четырнадцать, закончили девять. И вот представь. Декабрь. Я хожу в своем ярком синем пуховике. Заканчивается занятие. И подходит ко мне главный пацан. И говорит: «Какой странный пуховик». Вокруг дети, воспитатели, стоим, ждем службу режима — там просто так не выйти. И вот этот главный повторяет: «Странный у вас пуховик». Я говорю: «Вася, объясни, не понимаю, почему странный?» А он такой: «А чего объяснять? Встретил бы вас в парке ночью — изнасиловал бы». А я не знаю, как на это реагировать, меня не учили. И пацан с усмешкой смотрит на меня, чувствует себя королем. Я ему говорю: «Вась, ну что сказать тебе на это… Ну вкус у тебя, конечно, плохой». Он: «В смысле?» Я: «Ну ты выбрал, кого насиловать…» И все вокруг начали издавать какие-то звуки. Типа смешков. Пацан ушел. Я думаю, он потом за мной с заточкой за пазухой ходил после этого. Но больше не разговаривал.

Строгалева И чем ты с ними занимался неделю?

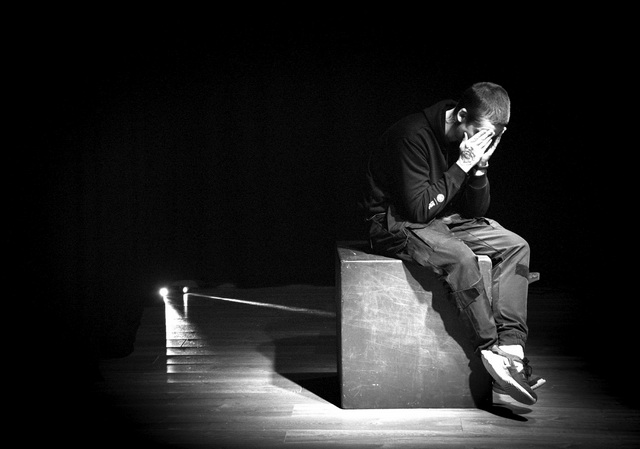

Александров Я? Театром! (Смеется.) Было не очень понятно, что делать. И я предложил делать форум-театр. Это форма спектакля, в который могут включиться зрители, педагоги. Мы стали этим заниматься. И стало понятно, что самое главное — и в Центре святителя Василия, и в колонии — это работа с их страхом оказаться униженным, с потерянным статусом. Это самое страшное. Они ничего не делают, потому что боятся оказаться слабыми. Я никогда не видел, мне кажется, людей, которые внешне, когда ты приходишь к ним, стараются быть максимально выдающимися, они все герои Марвела, золотые парни. Мне кажется, они верят, что их кожа сияет солнечным светом. И если тебе везет и оттуда что-то прорывается или ты заглядываешь к ним, внутрь каким-то образом… то такой тьмы я не видел нигде, такого неверия в себя. В Центре святителя Василия они все говорили: «Я-то что могу сказать? Кому может быть интересно, что я думаю? Или то, что я знаю, или то, что было в моей жизни? Кому, Роман Зосимович, это может быть интересно?»

И в колонии та же история. У них у всех две стратегии поведения: провокация и манипуляция. И это на самом деле треш, но это крутая школа — оказаться в преисподней.

Строгалева Но ты знал их биографии?

Александров Нет, я специально их не узнавал. Все вещи, которые просачивались, были случайными. Я на самом деле боялся, что у меня будет предвзятое отношение или появятся страхи.

Строгалева И получилось их в колонии раскачать?

Александров Немножко. Первая моя реакция была: это провал, ничего не получилось. Потом, когда проходит время и начинаешь анализировать, говоришь себе: Ром, ну не получилось то, что ты хотел. А так — ходили (могли не прийти) восемь человек, девять человек. Могли не выйти на сцену, не рассказать истории. Но вышли, рассказали, ты их не заставлял. Но, конечно, ты попадаешь в совершенно другое измерение. Первое занятие. Говорю: «Давайте сядем в круг». И вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что они сидят в одном и том же порядке каждый раз. Здесь — Федя, здесь — Петя, за Петей — Ваня. А за Ваней — Макар. И куда бы я ни пересел — этот порядок сохраняется. А, например, Саша всегда стоит. Ты ему: «Саша, садись!» А он: «Я постою. Вам нормально, что я стою? Тогда я стою». Это каста. Прямо перед тобой четко соблюдается иерархия. Я это понял, когда объявил: играем в догонялки. Надо коснуться человека. Мне: «А ногой — считается?» Я: «Да хоть носом, хоть ухом». — «Нет, я только ногой». Он не спрашивает: а если случайно задену локтем или рукой? Только ногой. Потому что иначе к тому пацану нельзя прикасаться. И что я с этим сделаю? Меня поразило, что это существует здесь и сейчас. Рядом с моим домом, рядом с моим городом, в моей стране есть целый мир, о котором я вообще ничего не знаю, который существует по-другому, и ты встретишься с ним ночью однажды, в пуховике, и ничего ты не сделаешь. Это другая система координат.

Строгалева На твой взгляд, их психика, ментальность отличаются от того треша, который был в 90-е?

Александров Да. Попытаюсь объяснить. Вот я ненавидел школу. Я одиннадцать лет засыпал с мыслью: только не в школу. Я помню, как я ненавидел этот мир и как я не хочу жить, потому что завтра будут снова бить… Я позже долго думал, было ли это проблемой нашей школы и нашего села. Конечно, это влияние дикого стресса 90-х, когда люди строили-строили коммунизм и ничего не построили, оказались в рухнувшей стране. Мы с мамой собирали шиповник, чтобы у нас был чай зимой. Родители приносили этот стресс домой, а дети приносили все это в микросообщества, поэтому было огромное количество насилия. Сейчас все говорят: буллинг, буллинг. Я знаю, где родился буллинг в России, — в моей школе! (Смеется.) А у тех, кто сейчас в СУВУ, — другая ментальность.

Строгалева Философия зла?

Александров Да-да. Чувство, что весь мир против нас. Есть один правильный мир — это зона, где все по понятиям.

Строгалева Ты рассматриваешь работу с подростками в СУВУ как арт-терапию?

Александров Конечно. Но есть еще, мне кажется, какая-то гуманитарная помощь, в смысле — позволить этим детям оказаться в процессе, где важны гуманистические ценности. Попробовать договариваться, оказаться в диалоге со взрослым, который не бьет тебя в бочину сразу или орет, а говорит: «Федя, что происходит? Что ты чувствуешь? Давай поговорим. Если ты хочешь, я дам тебе время побыть одному». Это не про терапию. Это про другую модель взаимодействия с миром, другим человеком, самим собой.

Строгалева У меня вот такой сложный вопрос. Мой любимый документалист Сергей Дворцевой как-то в интервью рассказал, почему он перестал заниматься документальным кино: наступает какой-то момент, когда ты уже не можешь быть просто свидетелем, когда нужно сделать выбор — бросать камеру и помогать этим людям. Вот у тебя были такие моменты? Ты приходишь к трудным детям, делаешь проект, погружаешь их в свои гуманистические ценности, а потом — уходишь. А они остаются. Как тебе со всем этим живется?

Александров Лена, это вечный вопрос. И он возник не только в этом месте. А в одном из детских домов, где мы делали проект «Время жить». И я был режиссером. Мы начали занятия с одного раза в неделю полтора часа. А в мае, когда мы заканчивали, мы встречались с детьми три или четыре раза в неделю, и иногда, если у детей не было других занятий, мы сидели с ними по шесть часов. Делали с ними спектакль. Спектакль был крутой. Про жизнь и смерть… Они сами придумывали персонажей. Один мальчик придумал персонажа — скелет, который живет на помойке. И однажды в дверь стучат. Он открывает дверь, а за порогом — коробка, он вытаскивает ее, а там — сто детей и записка: не кормить, не гулять, не ласкать, не обнимать. И нож в этой коробке. Детей можно убить. Скелет детей моет, уходит с ними гулять, возвращается домой, а там полиция, говорит ему: ты все нарушил, пойдешь в тюрьму. И его отправляют в тюрьму. И когда он выходит из тюрьмы, опять стук в дверь. Он открывает — там коробка, сто детей и нож. И он берет нож и режет каждого из них. Мальчику, назовем его Ваня, который все это придумал, — восемь лет. И я говорю: «Ваня, но почему он так сделал?» А он отвечает: «Лучше умереть, чем мучиться всю жизнь». И вот приближается день премьеры. Приходят директор, зам. директора и говорят: а давайте, прежде чем вы сыграете на зрителя, мы посмотрим сами. Мы говорим: да, конечно. И на следующий день показываем им этот спектакль — про смерть, скелеты на помойке и так далее. Они смотрят. Спектакль заканчивается, директор говорит: «Спасибо, ребята. Роман, мы можем с вами выйти на минуту?» Мы выходим, и она мне шипит: «Что вы делаете? Вы хотите, чтобы у нас тут проблемы были? Сейчас же ушли отсюда. Собрали свои вещи, и чтоб я вас больше никогда не видела. И если дети что-нибудь узнают, поверьте, я найду вас и голову отдавлю». Представляешь? Только что вышел за дверь на секунду и не вернулся. И мне минут через сорок звонит педагог доп. образования и говорит: «Рома, приходите после девяти, все уйдут. Вы должны с детьми поговорить».

И вот у меня дилемма — я сейчас приду и скажу: «Дорогие дети, ваши директор и зам. директора подонки». И уйду гордый и красивый, а им здесь жить. Я пришел и стал им объяснять, что у всех есть свои взгляды и так далее. Что сейчас может быть горько, но это пройдет. А год назад на одну выставку пришли педагоги из этого детского дома. Я говорю: «А Ванька-то где?» А они: «Да Ваньке-то уже восемнадцать». А Ваня был крутой. Было видно, как ему тяжело перебороть свою боль, справиться с ней и начать растождествляться с этим внутренним ужасом.

Во второй раз я оказался в Себеже осенью 2021-го. Мы приехали командой: оператор Ваня Кожевников, Тимофей Ткачев, Аня Сагальчик и я. И было заметно, что что-то произошло. Они даже собраться и поговорить не могли. Единственное, что спасало, — игра. Любая игра, где есть простые правила, рамки существования, понятная задача и понятный способ коммуникации: это их успокаивает. Мы играли с утра до вечера. На второй неделе стало получше. А на третьей стали потихоньку делать спектакль. Но было сложно, потому что конфронтация между группой, которая ходила на занятия, и остальными начала усиливаться. И мы стали думать: не делаем ли мы хуже? Даже подумали: все, надо остановиться, закрыться, уехать и не продолжать. Потому что в какой-то день часть группы, которая к нам не ходила, они выдавили окна в ДК, в котором мы занимались. Ворвались и начали просто все крушить. Там была только вся наша команда. Ни одного охранника. Я донельзя испуган. Никого нет. Они могут сделать все что угодно. И я вижу — стоит стул рядом со мной. Я беру стул, сажусь и смотрю, как они срывают все со стен, все наши эскизы к спектаклю. И один пацан, Ваня, попер на меня: «Ну что ты смотришь?» И я, спокойно: «Ну Вань, очень интересно, как ты это делаешь». И он опять выдает трехэтажный мат, перестает срывать наши декорации, уходит, и за ним все уходят. При этом я не уверен, что в следующий раз эта схема сработает. Возможно, в следующий раз прилетит в голову стулом. Я тогда подумал: если они себя с нами так ведут, то что они делают с теми, кто приходит к нам? И меня остановило только одно — когда Тимофей сказал: «Но они же сами к нам приходят. Мы их не заставляем. Значит, наверное, они находят здесь что-то большее, чем то, от чего страдают». Конечно, это так себе альтернатива… И вот разговариваю с другом и говорю, что опять собираюсь туда ехать. И она меня спрашивает: «Рома, зачем?» Я не знаю зачем. Иллюзий, что я исправлю этот мир или помогу этим бедным детям, нет. Это какое-то пограничное состояние между невозможностью не замечать и попыткой найти какой-то способ, как с этим быть.

Я сейчас как параноик — в поиске, что я могу сделать, чтобы хоть как-то этот мрак изменить. Я понимаю, что не изменю себежское СУВУ. Но я смотрю, что происходит в Центре святителя Василия, и понимаю, что может быть по-другому, — и это то, что меня сохраняет. Что этот мрак такой, потому что кто-то его выбрал. Это не потому, что по-другому никак. Еще как.

Строгалева Расскажи про Центр святителя Василия.

Александров Самое главное отличие. Это частный центр. Поэтому нет той порочности, которая есть в государственных учреждениях. Это частный фонд. И люди делают этот центр уже восемнадцать лет. Подростки приходят, им рассказывают правила этого дома. Ты не обязан быть здесь, более того, каждый из этих ребят может в любой момент уйти. Они могут сказать: все, спасибо, я наелся. Но зачастую для них это последний шанс не оказаться в колонии. И им дают понять, что это их личный выбор.

Строгалева А форма спектакля, интервью в виде вопросов и ответов — ты от них отталкивался?

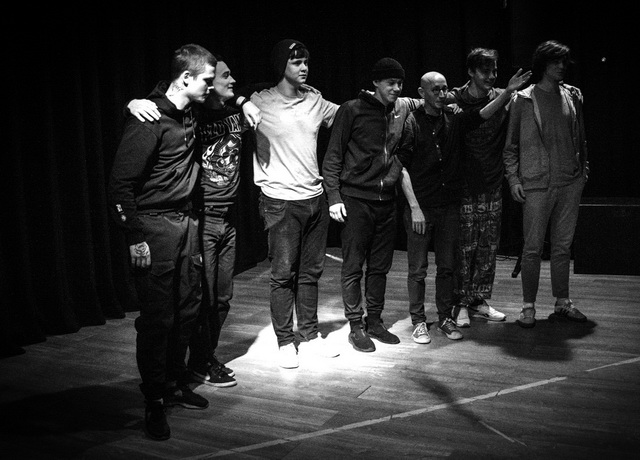

Александров Да. Когда мы начали работу, мне предлагали взять готовую пьесу. Но мне было важно, чтобы они были включены в процесс сочинения этой истории, чтобы она была максимально их, чтобы они чувствовали отношение к этому. Иначе все мертвое. Наверное, можно добиться того, чтобы они все выполняли, но ничего не оживет. У них же потрясающие истории. С третьей стороны, мне было важно, чтобы они почувствовали, что у них есть что сказать этому миру, что они важны сами по себе.

Работа с такими подростками… Это как больничная клоунада. У тебя нет волшебной таблетки, которая вылечит от всех болезней. И ты ничего не можешь — только быть здесь и сейчас и, как говорили мои преподы из Голландии, «сиять!». Так и здесь. Ты сегодня приходишь, а кто-то из этих парней нашел соль и обдолбался. И будут последствия. И ты думаешь: ну дорогой, как же так — ведь ты так разбежался. И вдруг — в грязь.

Строгалева Наверное, сложно не сорваться и не начать помогать?

Александров Да, я помню, раньше после каждого такого эпизода с тем, с кем я был в тесном взаимодействии, мне хотелось только лечь и умереть, казалось, что все бессмысленно. А теперь я думаю: это часть жизни. Я могу быть здесь и сейчас, сиять, не ненавидеть, а источать тепло. Это все, что я могу.

Май 2022 г.

Комментарии (0)