«Лес. Сел».

Режиссер Кеша Башинский

«Лес. Сел» — хеппенинг в 20 частях в рамках спектакля-грибницы «Лес» по философии Владимира Бибихина. Театральный проект под кураторством режиссера Бориса Павловича — это составной спектакль, каждый его «акт» является самостоятельным событием с разными авторами. Первая сессия «Леса» прошла с октября по декабрь 2021 года — подробно о ней писали в № 107 «ПТЖ».

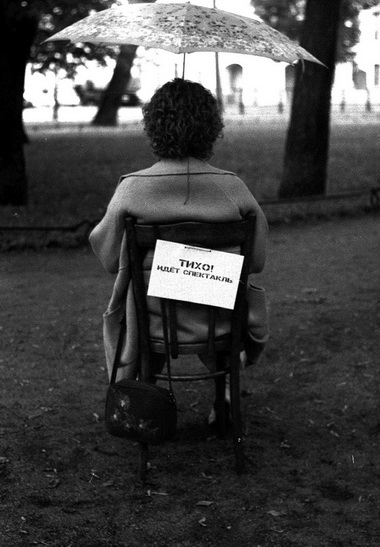

«Лес» продолжает расти, возникают новые спектакли. Первый показ «Лес. Сел» состоялся 9 июня. Длительность действия — 24 часа, пространство — 16 локаций города Петербурга. В каждой части один зритель сидит на деревянном стуле с табличкой «Тихо! Идет спектакль» в месте, определенном предыдущим участником. На протяжении всего хеппенинга администраторы ведут стрим в телеграм-канале.

Кеша Башинский просто взял стул и поставил на улице — получился спектакль. А мы о нем пытаемся концептуально рассуждать, поставив стулья каждая — перед своим компьютером.

АРИНА ХЕК — АЛЕНЕ ХОДЫКОВОЙ

Привет, как посидела?

АЛЕНА ХОДЫКОВА — АРИНЕ ХЕК

Привет! Спасибо, что не в ОП. Мой спектакль проходил на узкой дорожке между сквером Федора Углова и одним из корпусов университета имени Павлова. Начали движение мы в 9:30 от Иоанновского моста и примерно через полчаса были на месте. Такое пространство-время: 10 утра среды, окрестности Петроградки. Кстати, оградка слева, оградка справа, а места на тропинке мало, так что прохожие так или иначе должны были иметь меня и мой стул в виду. А где было твое место?

АРИНА — АЛЕНЕ

Мой спектакль проходил с часу ночи до двух, место было выбрано очень концептуальное. Выбор пространства вообще многое решает. Например, когда стул в 19:00 расположили напротив Александринки, где в это же время начинался спектакль, или в зале ожидания на Финляндском вокзале, у этих частей спектакля появился дополнительный подтекст. Мой зал тоже оказался его не лишен. Справа от меня разводили Литейный мост, слева возвышалось глухое здание ФСБ. Ни здание, ни наличие стула с табличкой не привлекали внимания прохожих так сильно, как цепочка кораблей на Неве, — практически драматическое противоречие между настроениями левой и правой стороны… Туристы, пьяницы, тиктокеры и редкие спортсмены — вот действующие лица моего спектакля.

АЛЕНА — АРИНЕ

Минут через десять после начала моего спектакля появились чудесные герои: прямо на меня помчались две изумительные собачки. Кажется, они зовутся лысыми терьерами. Хозяин посмеялся: «Ничего у вас такой привал». Но вообще-то эти псы — главное и почти единственное внешнее событие. Люди, за которыми я могла наблюдать, проходили прямо рядом со мной — но большая часть никак не реагировала. Кто-то улыбнется, кто-то просто посмотрит, кто-то совершенно не обратит внимания. Еще я могла следить за тем, что происходит по сторонам. В сквере, кроме администраторов спектакля, никого не было. А во дворе здания напротив периодически появлялись люди. Я сейчас так пишу, что мой стул стоял около медицинского университета, а на самом деле это я узнала только под конец спектакля, когда повернула голову в сторону надписи. А до этого — проводила расследование о том, где я, — но окна быстро все объясняли: через них было видно людей в белых халатах и пациента в ночнушке. Внешняя событийность, событийность пространства у меня такая.

АРИНА — АЛЕНЕ

Повезло! А мне было неинтересно наблюдать за людьми. Наверное, потому что мы существовали в разных пространствах: я — в пространстве спектакля, они — в пространстве реальности. Разве только парнишка на роликах и в вязаной шапке, упавший на асфальт и начавший распевать песни, подпал под театральный фокус зрения. Мне не хватало двух вещей. С одной стороны, во мне была потребность во взаимо-действии. Ведь для того, чтобы спектакль состоялся, нужна энергия двух сторон — сцены и зала. Я, оказавшись на стуле, становилась точкой притяжения внимания, рупором для транслирования, не только зрителем, но и актером для случайных зрителей-прохожих. Однако обратного ответа не получала. Делать из меня точку внимания было бессмысленно, ведь я сама по себе никакого художественного смысла (и вообще смысла) не несла. Я попробовала, пользуясь случаем, создать поверх реальности дополнительное высказывание: включила на всю громкость песни «Океана Ельзи» на украинском, долго-долго слушала. Но прохожие не считывали мой посыл, потому что в принципе, наверное, не знали, что им что-то хотят донести. Ведь о правилах игры никто не договорился, и «зрители» в эту игру не были включены… Я и мой зрительный зал — вещь в себе.

АЛЕНА — АРИНЕ

Кажется, это пример неконвенционального театра, которому отсутствие конвенций скорее мешает! Режиссер Кеша Башинский придумал головоломку: а кто зритель в спектакле? С одной стороны, я, которая сидит на стуле. Предыдущим участником для меня выбрано место и ракурс созерцания. Именно это место и разворачивающееся в нем действие — мой спектакль. С другой стороны, зрители — это случайные прохожие, а также другие люди, которые знают о спектакле «Лес. Сел» и пришли посмотреть. Но я-то не обозначена как актриса… Например, на стриме в телеграм-канале меня называют исключительно «зрительница». Мне подумалось, что Кеша Башинский концептуально вообще отменяет треугольник актер—роль—зритель. Ведь актер — это актор, двигатель действия, а если зритель наделяется правом активного спонтанного действия, то и он становится актором. Однако таких договоренностей изначально нет. Когда мне стало скучновато и сонно, я подумала, что могла бы встать на стул и почитать Маяковского, но зачем… У тебя вот появилась потребность в создании своего высказывания, я, скорее, оставалась в пассивной позиции. Курила сигаретки, подбирала веточки и делала из них фигурки… Знаешь, наверное, это главное отличие хеппенинга Кеши от перформансов Кейджа и Капроу (на которые он сам ссылается в описании спектакля): у Кейджа и Капроу все-таки понятно, на кого смотреть (или предполагалось смотреть). То есть они устанавливали границы между зрителями и исполнителями, но внутри хеппенинга их преодолевали, наделяя зрителя функциями художника. В «Лес. Сел» же границы изначально сняты, зритель один и свободен настолько, что — как можно понять по стриму с других частей — выбирает оставаться зрителем.

Если же говорить о способе смыслообразования — то есть полной самостоятельности зрителя в создании интерпретации действия, — Кеша вполне следует за Кейджем и Капроу… Инструкцию по хеппенингу Капроу читал внимательно.

Ты говорила, что не интересовалась прохожими, потому что вы находились в разных реальностях. Мне-то показалось, что мы все остаемся в плоскости первой реальности (просто первой реальности тоже присущи театральные отношения). Что абсолютно нормально и хеппенингу не противоречит: искусственность на минимум, реальность на максимум. Просто выбранная реальность (Петербурга 10 августа) драматургии лишена. И в этом смысле бессобытийна и бездейственна. Поставили бы стул на границу Ростовской области…

АРИНА — АЛЕНЕ

Актер, роль, зритель… плутаем в трех соснах. Добавим еще четвертую: в тот момент, когда ты определяешь, где будет находиться зал для следующего зрителя, и задаешь ракурс наблюдения, ты становишься режиссером.

Согласна с тобой по поводу отсутствия драматургии действия. Это как раз вторая вещь, которая меня смутила. Нам подают кусок первой реальности, никак не преображенный и не просеянный. Отбирать себе сюжеты мучительно. Смотреть на людей становилось интересно, только когда что-то случалось. Несмотря на то, что Кеша снимает какую-либо структуру, категория события кажется в любом случае необходимой (для хеппенинга в том числе). На стуле ты обретаешь право неприкосновенности. Ты созерцатель, и потому ты бог созданного тобой мира. Другой вопрос, действительно ли что-то создается? Придумывая драматургию самостоятельно, ты создаешь лишь иллюзию драматургии, как бы веря в структуру там, где ее априори нет. Потому я не совсем согласна, что, чтобы спектакль состоялся, достаточно лишь позиции зрителя. Тебя назначают зрителем и после кидают в нехудожественную пучину реальности. А плавать я не умею…

Но, с другой стороны, как театр, «Лес. Сел» все же вырывает тебя из привычного состояния и погружает если не в художественную реальность, то в пространство движения мысли. Нахождение в первой реальности в роли зрителя без возможности погрузиться в полноценную вторую отбывается как наказание. Однако ты — Прометей, прикованный к стулу, — в тотальном одиночестве своего спектакля можешь отдаться медитации и погрузиться в себя. По-прустовски фиксируя поток мыслей, начинаешь наблюдать за своими внутренними сюжетами. И в этом плане выходишь из зала действительно преображенным.

АЛЕНА — АРИНЕ

Возвращаясь к категории события, да и вообще действия. Подумала: ведь к Кейджу и «4.33» у нас нет вопросов и упреков в бессобытийности, почему же здесь возникают, если и то и то — опыт пустой практики? Кажется, что у Кейджа все-таки пустота художественно сконструирована: исполнение музыкальной пьесы Дэвидом Тюдором должно было состояться, но не состоялось — это снятие события происходит внутри перформанса, действует и пресловутый эффект неожиданности… Здесь же ты идешь посидеть в пустоту улицы, лишь слабо надеясь на то, что именно в твое время что-нибудь в этой пустоте случится. Или же ты изначально приходишь с установочкой побыть артистом на стуле (хотя такая возможность заведомо ограничена правилами спектакля). Кроме того, как будто существенным аспектом этого (без)действия должна стать условная внутренняя жизнь. То есть — сеанс саморефлексии. Посидеть-подумать под солнышком… Но все же мы вроде как пытаемся быть осознанными — и самоанализ есть часть повседневного опыта, а не специфично художественного.

Продолжая попытки апологии сидения: может быть, действие — это созерцание?

АРИНА — АЛЕНЕ

Да, созерцание как принцип театра-пейзажа (термин, придуманный Кешей Башинским), где единство действия заменяет поток естественных изменений. Но все-таки работы Боба Уилсона, к которому отсылает Леман в связи с подобной категорией (и которого приводит в пример сам Кеша), предполагают изначальную организованность процесса кем-то сверху. «Лес. Сел» предлагает отказаться от «репрессивного театра с колоннами» (так конвенциональный театр обозначает Башинский), где нам задано, на что смотреть, — зритель лишен выбора. Но на самом деле и в работе Кеши существуют четкие ограничения: нельзя пользоваться средствами связи, взаимодействовать с окружающими, более того — место, в котором будет проходить твой спектакль, выбирает предыдущий зритель, ты не знаешь, где окажется стул на твоем сеансе. Происходит прозрачное моделирование того же репрессивного театра.

АЛЕНА — АРИНЕ

Я сейчас осознала, что режиссер Кеша Башинский — вообще-то постмодернист. Такой альтернативный ракурс восприятия: «Лес. Сел» — демонстрация нашего рабского бессилия. Это не просто моделирование репрессивного театра, как ты сказала, это буквально демонстрация репрессивности «спектакля» как такового. Мы приходим в место, которое определено не нами, мы вынуждены смотреть в ту сторону, которую задал предыдущий зритель, мы безропотно подчиняемся правилам, которые нам за полчаса до спектакля прислали в телеграме… Пришел, сел и смотри. Но если в «театре с колоннами» нам художественное действие все-таки дают (притом с живыми и включенными в действие людьми!), то здесь — пустота повседневности, на «созерцание» которой мы соглашаемся и даже больше — пытаемся его оправдать. Кеша Башинский в описании спектакля приводил цитату Ги Дебора: «Мы все наблюдаем похищенную у нас возможность к действию». Так и происходит. Я бы еще добавила другой фрагмент: «Кто уже занял позицию наблюдателя — никогда не станет действовать: таково основное правило для зрителя». Хеппенинг «Лес. Сел» вполне можно рассматривать как политическую акцию, в том смысле, что спектакль впрямую отражает наше положение в сегодняшней российской реальности. Недаром создатель спектакля и мы за ним ведем рассуждения в контексте американских 60-х — времени протестного. В общем, Цой пел: «Помни, что нет тюрьмы страшнее, чем в голове».

АРИНА — АЛЕНЕ

Да, наверное, поэтому мне так хотелось во время спектакля отказаться от позиции реципиента и начать что-то делать — вырваться из заключения бездействия. Все мы в одной большой тюрьме, зрители одного большого спектакля. Но это все про жизнь. А что касается нашего спектакля — жаль только, что в работе Кеши Башинского примат зрителя исключает самоценность художественной формы.

АЛЕНА — АРИНЕ

Хорошо все-таки, что какой-то выбор спектакль предоставляет: можно сесть, посидеть и тут же уйти. В этом смысле — свобода.

Август 2022 г.

Комментарии (0)