-

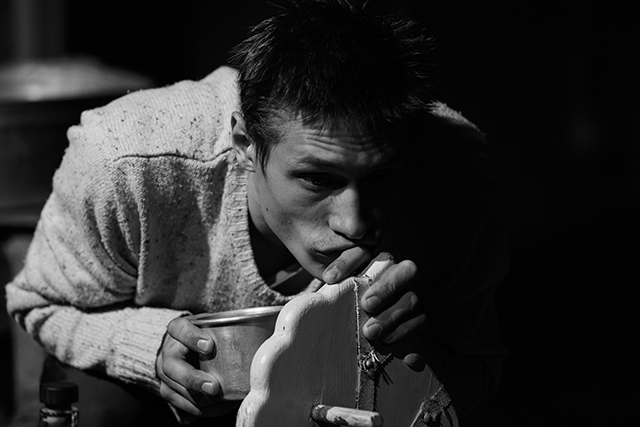

«Макбет. Трагедия». У. Шекспир.

Калининградский драматический театр.

Автор сценической редакции и режиссер Владислав Тутак, художник Светлана Тужикова.Мир спектакля — это пространство Гекаты (Татьяна Рогачева), похожей на Смерть из фильма Бергмана «Седьмая печать», с белым лицом и спрятанными в черный капюшон головой и шеей. Она, сев на трон, почти спиной к зрителям, перед закрытым занавесом становится еще одним наблюдателем за происходящим, каждое ее слово падает, как свинцовое ядро в тишине. Она тяжело упрекает ведьм (которых еще нет на сцене), что без ее ведома они предсказали то, что предсказали.

-

«Перевал Дятлова». И. Васьковская.

Серовский театр драмы им. А. П. Чехова.

Режиссер Александр Сысоев, художник Владимир Кравцев.Информация о готовящемся в уральского городе Серове спектакле о гибельном походе студентов Политехнического института в горы северного Урала зимой 1959 года меня, честно говоря, нехорошо «напрягла». История дятловцев (по имени руководителя похода Игоря Дятлова) стала в последние годы частью бума масскультовской конспирологии в кино, худлите и нон-фикшене.

-

В архиве появился № 114. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

Переписка Алисы Фельдблюм и Максима Каменских

«Класс коррекции». Е. Мурашова.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Василий Сазонов, художник Анастасия Лыкова.Алиса Ф. — Максиму К.

Макс, привет! Только что мы с тобой попрощались после спектакля «Класс коррекции» Василия Сазонова в ТЮЗе им. А. А. Брянцева. А потом случился не очень продуктивный, но вполне интересный спор со «взрослой» частью нашей редакции — о новой этике. Я писала, что, на мой взгляд, неэтично давать человеку без инвалидности изображать человека с инвалидностью. Мне писали, что эстетическое превыше этического, что были гениальные фильмы, спектакли, артисты... Впрочем, ты это все читал. Однако, чем больше я думаю про спектакль Василия Сазонова, тем сильнее погружаюсь в эту проблему — этично ли? И эстетическое, честно говоря, для меня уходит на второй план.

-

«Самоубийца». Н. Эрдман.

МХТ им. А. П. Чехова.

Постановка и сценография Николая Рощина.Пока пьесу «Самоубийца» запрещали в 30-е годы прошлого века к постановке и у Мейерхольда, и даже у Станиславского, несмотря на его личное письмо-просьбу к Сталину, сам ее автор Николай Эрдман был арестован. Случилось это с ним прямо на съемках фильма «Веселые ребята», сценарий которого он написал. Мы обычно не связываем эти события друг с другом. Мы не придаем значения тому факту, что солидная часть музыкальной кинокомедии происходит в присутствии катафалка и в окружении похоронных принадлежностей. Ведь это же так смешно и так, в сущности, безобидно! А, между тем, Эрдман явно разрабатывал «гробовой» сюжет, который кочевал у него из сочинения в сочинение. Конечно, в пьесе «Самоубийца» все устроено гораздо сложнее, нежели в киносценарии, но ведь и тут — комедия, и ее тексты просто убийственно смешны.

-

Переписка Марины Дмитревской и Максима Каменских о Лаборатории воронежской драматургии

Марина Дмитревская — Максиму Каменских

Максим, привет!

Вот уже несколько дней, как мы вернулись и закрутились с делами, а ведь пора отдавать долг чести и рассказать читателям и коллегам о двух насыщенных и, я бы сказала, радостных днях, которые мы провели в Воронеже на лаборатории так называемого «Драмкружка».

Суть дела в том, что четверо — Станислав Смольянинов, Екатерина Рыжкова, Анна Колтырина и Арик Киланянц, называющие себя «Драмкружок», — решили создать в Воронеже движение драматургов. Собрали людей, полгода работали, написали пьесы, много пьес, руководителем позвали Ярославу Пулинович, она приглашала к занятиям то Дмитрия Данилова, то Олжаса Жанайдарова...

-

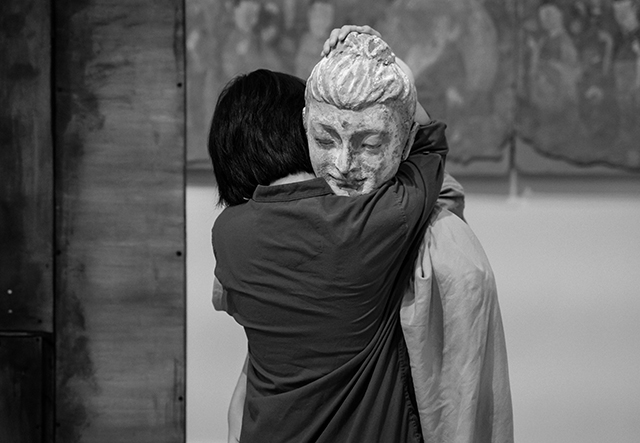

«Сутра золотого света».

Театр-лаборатория Эрмитажа «Чудесный источник».

Мастерская Яны Туминой.Спектакль «Сутра золотого света» наполнен светом. Он буквально везде. В кукольном представлении о принце Шакьямуни. В словах-молитве о счастье всех людей. В трепетном отношении к культуре Востока.

«Сутра золотого света» — священный текст махаяны, одного из направлений буддизма. Считается, что пока слова сутры не перестанут звучать, в мире сохранится учение. В тексте рассказывается несколько легенд о Будде Шакьямуни, есть наставление царям и исповедь. В спектакле истории из сутры не разыгрываются. Священный текст становится скорее поводом, вдохновением для авторов постановки.

-

«Счастье мое». А. Червинский.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Андрей Сидельников, художник Дмитрий Разумов.Время такое — ревизия базовых гуманитарных ценностей. В том числе драматургических.

Где-то, говорят, поставили «Утиную охоту», в финале которой Зилов не стреляется, а возвращается к Галине для постройки крепко-скрепной семьи.

Сама видела «Варшавскую мелодию» с отчетливым намеком на завершение истории Гелены и Виктора близким хеппи-эндом.

-

«Камера обскура». В. Набоков.

Санкт-Петербургский государственный театр «Драм. площадка».

Постановка и инсценировка Сергея Бызгу, сценография Анвара Гумарова.«Камера обскура» Сергея Бызгу напоминает кабаре, цирк и бродвейское шоу одновременно. В каком-то смысле это спектакль-головоломка: сюжет выдает такие крутые виражи, что ответить на вопрос «что здесь происходит?» не так-то просто. Возможно, все дело в том, что Магда Петерс снимается в кино. Или попросту во всем виноват швейцар главного героя? Кстати, после этого спектакля вы точно запомните, как его зовут: Шиффермюллер.

-

«Восемь снов». По мотивам пьесы М. А. Булгакова «Бег».

Малый драматический театр — Театр Европы.

Постановка и сценография Яны Туминой.Посмотрев «Сны» накануне и вспоминая их утром следующего дня, над всем и за всем спектаклем я видел Екатерину Тарасову, играющую Серафиму. А открыв интернет, сразу наткнулся на ее фотографию, выложенную в связи с премьерой режиссером Яной Туминой. Тоненькая, в легком платье с большим вырезом, с детской вертушкой в руке и с нездешним взглядом, устремленным вдаль.

-

О Режиссерской лаборатории «Вперед в прошлое / Назад в будущее» в Городском театре

Городской театр, долгое время интеллигентно прятавшийся в саду Сен-Жермен, обрел вторую площадку на Галерной улице. Пространство освоили символично — жизнь Галерной началась с показа эскизов V Режиссерской лаборатории. В последний раз Городской театр проводил лабораторию в 2021 году. Получается, назад в новую жизнь? По крайней мере, театр предлагает такую возможность, обозначив тему «Вперед в прошлое / Назад в будущее». Об искажениях-отражениях времени и исторических рифмах рассуждали молодые режиссеры, а вместе с ними и молодежная редакция «ПТЖ».

-

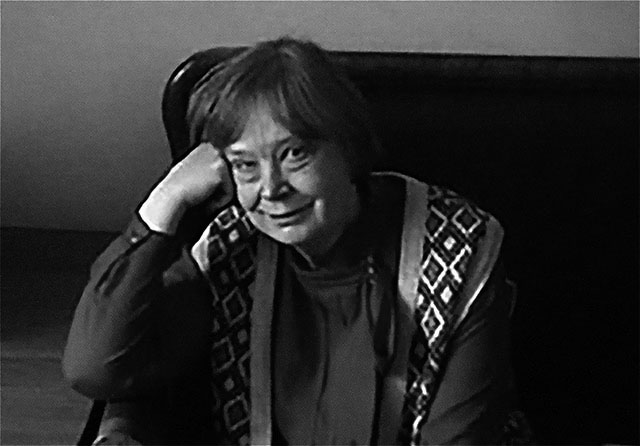

В поименном регистре авторов «ПТЖ» написанное рукой Анны Федоровны значится только со ссылками на бумажные номера журнала. Для «ПТЖ» она автор особенный, уникальный, от которого ждешь и получаешь несуетное проникновение в ткань спектакля, суть проблемы. В образе ее мысли — ценнейший симбиоз традиции, энциклопедических знаний, филигранной точности оценок, концепций и анализа. Она словно видит серебристую паутину синапсов вселенского разума, связывающую наше периферическое настоящее с сердцевиной мировой культуры. Любая беседа с ней — интереснейший, вдохновляющий, заряжающий опыт для студентов и состоявшихся ученых. Анна Федоровна по-прежнему генерирует энергию, словно солнце, готовое освещать и просвещать всех, независимо от возраста и опыта. Главное, чтобы был интерес к знаниям, чтобы было желание ухватиться за традицию, которую с такой яркостью представляет она сама. «Петербургский театральный журнал» поздравляет Анну Федоровну Некрылову, своего ценнейшего автора и друга, с юбилеем и присоединяется к сердечным словам ее коллег по науке и театру.

-

«Гамлет».

Театр «Около».

Режиссеры Юрий Погребничко, Алексей Чернышев, Максим Солопов.Английский режиссер Гордон Крэг, которого в начале ХХ века позвали на свою голову Станиславский с Немировичем-Данченко ставить «Гамлета» в МХТ, говорил, что в пьесе все персонажи являются призраками. Что все, кроме датского принца, есть лишь плод его больного воображения. Впрочем, говорил ли он это на самом деле, мы не знаем, а вот в блестящем фельетоне «Гамлет», написанном Власом Дорошевичем и посвященном обстоятельствам этой постановки, — да.

-

О лаборатории «Маяковка + Бутусовцы» в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского

В Театре Маяковского прошла масштабная лаборатория: созданием эскизов занялась вся режиссерская группа мастерской Юрия Бутусова. Восемь режиссеров, треть труппы Маяковки и широко сформулированная тема для работы — русский рассказ ХХ века. Авторы выбрали неочевидные тексты, собрали творческие команды и за пару репетиций явили миру ряд заявок на будущие спектакли.

-

«Шпаликов. Долгая счастливая жизнь». Л. Бессмертная.

Театр на Литейном.

Режиссер Дмитрий Егоров, художник Елена Левина.Не ошибусь, если скажу, что в последние годы среди молодежи и среднего поколения прочно вошел в моду культ двух поэтов, живших одинаково свободно и рискованно и погибших так же — трагически и навзрыд. Геннадий Шпаликов и Борис Рыжий. Внезапно стало очень много книг, спектаклей, фильмов об этих двух поэтах, где в основе не столько произведения, но чаще — биография. «Пошел гулять лирический герой...», и, как следствие, жизнь поэта с ее сюжетными извивами, взлетами и падениями, любовями и одиночеством в тиши становится для публики интереснее, чем его творчество. Как горько написал Олег Дозморов в юбилей своего друга Бориса Рыжего: «Ты изданный, но непрочитанный поэт, известный, но неузнанный». Пожалуй, примерно то же можно сказать и о Геннадии Шпаликове. Мы все знаем наизусть строчки его дневников и писем, но чем ближе он нам как человек, тем бледнее и второстепеннее становятся его сценарии и стихи для публики.

-

Фестиваль «Стены» в Большом театре кукол

В Большом театре кукол вот уже второй год подряд разбираются с Данте. В прошлом году фестиваль «Фундамент», первый проект Центра развития режиссуры, обращался к «Аду», а молодые режиссеры следовали по нему под чутким кураторством Руслана Кудашова и Яны Туминой. В этом концепция поменялась: молодые режиссеры, выпускники курса Руслана Кудашова, отправились в самостоятельное путешествие по «Чистилищу». На этот раз они не делили эскизы по песням, а представили свой взгляд на второй кантик поэмы целиком.

Всего получилось семь работ, шедших целую неделю (каждый эскиз показывали два раза). Такое плотное включение в мир одного автора, одного произведения и, более того, учеников одного мастера погружает в неизбежное осмысление того, а как мы вообще сегодня можем понимать чистилище? Что это за место? Какова сегодня природа греха и раскаяния?

-

Идея молодежно-студенческих номеров родилась еще в первые годы «ПТЖ» и была в штыки принята тогда молодой редакцией, им казалось — конкуренция...

Идея молодежно-студенческого номера воплотилась в

2008-м, в № 52, когда усталая и не юная редакция захотела избежать стагнации. Организованная для игры раз в год (последнее время раз в два года) «площадка молодняка» до сих пор вызывает споры в среде коллег: «ПТЖ» и так регулярно печатает студентов, нужна ли специальная резервация?.. Но после молодежных номеров театры начинают учить имена новых критиков, звать их к себе, так что польза есть.Так или иначе, перед вами новый молодежный номер, над темой и воплощением которого едва ли не год трудились головы и руки студентов, которыми, в свою очередь, руководили молреды — сами еще позавчера студенты.

-

p>

Беседу ведет Татьяна Зиндер

Сегодня вышел новый номер «Петербургского театрального журнала». Традиционно-молодежно-студенческий, он посвящен проблеме травмы и исцеления — естественно в искусстве театра. В преддверии вашего знакомства с номером, читатели и коллеги, предлагаем вам интервью на эти же темы с актрисой Ксенией Плюсниной. Вы знаете ее по ролям в ТЮЗе и СХТ, в независимых проектах, в том числе связанных с социальным театром.

-

«Titizé. A Venetian Dream».

Компания Финци Паска и Объединение театров Венеции.

Режиссер Даниэле Финци Паска, художник Уго Гарджуло, композитор Мария Бонцаниго.Миф о городе вечной красоты поселяется рано или поздно там, где хоть однажды прозвучит слово «Венеция». Преломленный и даже изуродованный, он часто совсем не то, что сам город. И пока город отдается только тем, кто рассматривает его на едва брезжащем рассвете обещающего промозглость дня, ловит его ускользающую суть вместе с Бродским или Висконти на пустых набережных и площадях, миф о Венеции продолжает свою обособленную жизнь вблизи оживленных туристических троп.

-

«Жертвоприношение». А. Тарковский.

Драматический театр на Васильевском.

Режиссер Галина Зальцман, художник-постановщик Семен Пастух.Девальвация жертвы

Если не все помнят: в «Жертвоприношении» Тарковского (1986) объявлено о начале мировой ядерной войны.

В «Жертвоприношении» происходит то, чего все боялись, сбываются страхи, в которых всегда жил главный герой — бывший актер, а ныне журналист и писатель Александр. В ночь катастрофы он просит Бога вернуть все назад, к тому, как было вчера, — и Бог слышит его. Но пообещав принести в жертву все — дом, сына, семью (неважно, происходит эта молитва во сне Александра или наяву — тут никто точно не скажет), — проснувшись на рассвете в мирной жизни, он сжигает свой прекрасный дом, о котором мечтал и которым обладал. Обещал жертву — принеси. Чтобы Бог вдруг не отменил возвращенный мир и кошмар не навис снова. Жертва должна быть настоящей, даже если атомная война только приснилась, потому что не дай Бог, чтобы в реальности...

комментарии