О режиссерской лаборатории «RE: генерация» «Такого театра» и площадки «Скороход» по текстам Виктора Пелевина

— Так что же, Петька, выходит, твое сознание — в твоем сознании?

— Выходит так.

Мерцающая реальность, сотканная из симулякров, тотальность фейка, иллюзорность подлинности. Ироничный исследователь коллективного бессознательного Виктор Пелевин попадает во время, будь то начало 90-х или начало 2020-х. Такова сущность российской действительности, неуклюже воспроизводящей саму себя по закону дурной бесконечности.

Если Пелевин «литературный» уже несколько десятилетий культовая фигура, то Пелевин «театральный» — явление как будто несложившееся. Его постмодернистские тексты изредка возникают и на столичных, и на региональных сценах — и как драматические спектакли, и в неконвенциональных формах, — но подход театра к Пелевину еще не сформирован (или не будет вовсе).

В Петербурге команды площадки «Скороход» и «Такого театра» решились на эксперимент и движ — собрать театральную лабораторию «RE: генерация» по текстам Виктора Пелевина. Приятна и удивительна мироощущенческая общность: причудливая пелевинская философия в сегодняшней реальности для всех режиссеров стала поводом для разговора о внутренней свободе и внутренней тюрьме.

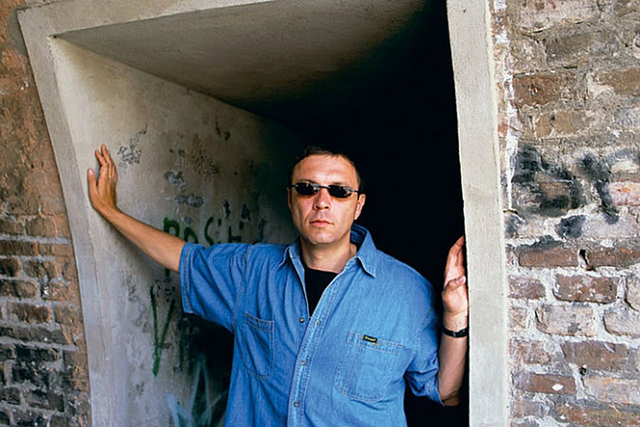

Виктор Пелевин.

Молодые режиссеры, набранные по опен-коллу, со своей командой сами выбирали тексты для эскизов — и почти все взяли малую форму «из раннего»: рассказы или повести начала 90-х (только один текст — из гламурных нулевых). Тексты Пелевина, подчиненные зачастую дзен-буддистской логике вечного возвращения (то есть — отрицающие понятие конфликта), для постановки на сцене требуют работы драматурга. Кураторам «RE: генерации», однако, важнее было наличие в команде медиахудожника (их интерес был в междисциплинарных подходах), чем драматурга: если первый числится в афише каждого эскиза, то о присутствии второго зрители узнавали только из обсуждений. Потому что так или иначе при разговоре об эскизах возникал вопрос драматургической обработки пелевинских недраматических текстов — эскизы с разной степенью успешности решали эту проблему.

Пожалуй, драматург не был нужен только Александре Власовой, срежиссировавшей для лаборатории пролог — медитацию-читку «Чапаева и пустоты». Зрители, обеспеченные масками для сна, около часа погружались в «пустоту» под порой энергичное, порой убаюкивающее чтение фрагментов знаменитого романа артистами.

«Мы защитим тебя, хрустальный мир», — прошептал он

и положил ладонь на рукоять шашки.

Нега дремоты, в которую погружал пролог, оборачивалась сновидческим мороком первого эскиза. Режиссер Фамил Джавадов поставил «Хрустальный мир» — рассказ 1991 года про двух юнкеров, которые в канун Октябрьской революции охраняли Смольный и под властью наркотического трипа пропустили Ленина. Вакуумное пространство «хрустального мира» — плотная сетка куба, четвертой стеной отделяющая артистов от зрителей. Юнкера Николай и Юрий (Иван Вальберг и Дмитрий Собачкин) — чинные стражи, застывшие в сомнамбулическо-угашенном состоянии, одновременно внутри безвременья и на задворках большой истории, по соседству с рушащимся миром и катастрофой — невидимой, но ощутимой. В спертом воздухе — вязкая тягучесть непроисходящего. Артисты существуют статично, безэмоционально воспроизводя философский диалог. За атмосферу наркотрипов отвечает медиа-арт Егора Пшеничного: на сетке проецируются фантасмагорические изображения лошадей или сюрреалистические абстракции. Фантомами реальности на сцену выкатываются прохожие, желающие пройти по Шпалерной: господин в шляпе, женщина в вуали, ветеран на коляске — все эти комические персонажи в исполнении Александра Лушина одновременно обаятельные простаки и пугающие чужаки, их вторжение в хрустальный мир — ситуация напряжения.

Исторический анекдот из времен революции под пером Пелевина — смешной и мистический абсурдный случай, приправленный иронически-вдумчивыми рассуждениями о миссии и атмосферой триллера. Для режиссера Джавадова на первый план выходит состояние томительного онемения, так знакомое жителям современной постфевральской России. Подразумевая нарастание тревоги от неминуемого и всем известного конца, режиссер это ощущение не создает — утомительный морок действительности на протяжении спектакля одинаково утомителен. Потому разрыв купола хрустального мира, случающийся в развязке, происходит без эффекта взрыва. Юнкера пропускают к Смольному торговца лимонадом фирмы «Карл Либкнехт и сыновья», и сквозь сетку прорывается «древний демон» — буквально в зал вышагивают большевики с красным флагом.

В самом конце, спрятавшись вновь под купол уже треснувшего мира, Николай и Юрий продолжат держать дозор на руинах истории — не вполне осознавая или не желая осознавать, что прошлая жизнь безвозвратно разрушена, а будущее так неопределенно, что его невозможно осмыслить.

Сцена из эскиза «Зал поющих кариатид».

Фото — Анастасия Куликова.

Стране нужен щит нового типа, способный защитить наши рубежи изнутри, —

и держать его будете вы, девчата!

Режиссер Мария Скачкова, выбирая гламурно-медийную повесть «Зал поющих кариатид», сосредоточившись на вычурности и моде, воплотила на сцене пелевинские визуал и стиль, пелевинскую карикатурность несчастных героинь-проституток и будто намеренно проигнорировала возможность современной оптики и осмысления темы подчинения. Этот «Зал поющих кариатид» — драйв и игра в китч. Разномастные телочки в ярких париках выглядят нарочитыми глупышками. В рамках эскиза режиссер поставила только первую треть повести: длинный и подробный прием проституток-защитниц на работу и обозначение их миссии в какой-то момент оборачиваются страшной сценой насилия дяди Пети (Алексей Вдовин) над Леной (Анастасия Солари). Эскиз, в первой своей версии, не предлагающий никакого действия, намечает тревожный вектор постановки этой повести с патриархальным взглядом — это проявляется в стебе над героинями-жертвами и отстраненно-равнодушном отношении к ситуации тотального насилия.

«А если мне нравится чувствовать себя велосипедом?» —

высказал Номер XII свое сокровенное.

Сквозь густые бурые клубы дыма на сцену падает ангел — в крыльях и красных кальсонах. Говорит: «Я упал».

Лирический и даже нежный рассказ «Жизнь и приключения сарая номер XII» режиссер Роман Муромцев облекает в привычную для себя эстетику треша и хтони, нанизывая пелевинский опус на библейскую структуру.

Герой одушевленной истории вещей — сарай номер XII, дитя падшего ангела, хрупкий мечтатель, помещенный в зловонную реальность вязкого быта. Созданный, чтобы вмещать в себя велосипеды, сарай и определяет себя наполнением — грезит, будто он легкий и стремительный «Спутник».

На сцене сарай построен с вещественной дотошностью: низкая деревянная постройка с маленькой искристой лампочкой над дверями, а внутри — крохотный и самобытный мир инструментов и обаятельных примочек. Душа сарая — артист Дехиар Гусев, который существует весь эскиз исключительно мимически: зрители видят только его голову над сараем. Все его действия выразительны и трогательны, улыбается ли он или морщится от боли, играет ли своими дверцами в нутро или отправляется в полет без крыльев (ими служит крыша).

Сцена из эскиза «Жизнь и приключения сарая номер XII».

Фото — Наталья Тачалова.

Окружающий сарай мир — общество гаражей и овощебаз-ватников. Муромцев обрисовывает этот базовый адок сочно и выпукло: гаражи — овеянная патриотическими лозунгами и вонью протухшей капусты семейная пара (Анастасия Подосинникова и Алексей Кормилкин). В процессе склоки они устраивают красноречивый перформанс: экспрессивно обливают себя и все пространство литрами квасного сусла.

Конфликт его, романтика номер XII, с пошлой реальностью в абсолютном их мироощущенческом несовпадении и драматической невозможности сарая действовать — почти до конца. Режиссер изобретает для героя любовную линию: его возлюбленной и спасительницей становится изящный обруч — Наталья Шишина. Смена владельца сарая с ангела на хамоватую торговку воспринимается почти апокалиптически: нутро сарая теперь заполняет смердящая бочка рассола — Анастасия Подосинникова выражает животную грубость и чавкающее нахальство всем своим подвижным телом.

Будто не желая видеть своего героя аморфным конформистом, ментально проигравшим бочке, Муромцев почти не останавливается на его периоде смирения, а переходит к бунту.

Бунт сарая — одновременно экшен-шоу (с поднятием крыши, искрящимися проводами и изгнанием бочки) и лавстори (нежное воссоединение сарая и обруча в поцелуе). Принеся себя в жертву ради восстания против мира, сарай номер XII обретает истинную свободу, воскресая (буквально появляясь под колосниками в сиянии прожекторов) в образе летучего и быстрого велосипеда.

Лирический, по-доброму ироничный и простой рассказ Пелевина о бытовании внутренней свободы для Муромцева как будто немножко не по размеру. Привычная режиссеру материя — космогонический Хаос. Даже здесь, внутри маленьких экзистенциальных приключений сарая, режиссер надстраивает библейскую структуру и развертывает апокалиптические события, далеко выходит за границы микромира сараев, гаражей, обручей, людей и их простых сложных чувств. Но в одном Пелевин и Муромцев сходятся: реальность не в силах определить нашу сущность.

Остается самое сложное в жизни. Ехать в поезде и не быть его пассажиром.

«Желтая стрела»

В «Желтой стреле» режиссеру Софии Капилевич не интересна поездная аутентика со звонко дребезжащими соседями и стаканами (которую Пелевин с энтузиазмом вырисовывает), не интересна миражная природа бесконечного путешествия (которое Пелевин насыщает натуралистической обстановкой дешевого кошмара и восточными концепциями), интересны — темы свободы и тюрьмы, импульсов воли и безволия. Сила этого эскиза (который выглядит наиболее законченным) — в выстроенном драматическом действии: лаконичная инсценировка включает в себя все поворотные точки объемной повести — развертывание противоречий и перемен главного героя Андрея и перипетийные встречи.

Сцена из эскиза «Желтая стрела».

Фото — Анастасия Куликова.

Главный визуальный образ эскиза — клетка (художник Ксения Бодрова). Ограниченное пространство выстраивается из знакомых металлических заборов — спутников любого массового собрания. Проводники выглядят как надзиратели-модники (они в желтых балаклавах). Сцену периодически обволакивает черный полиэтилен, красноречиво списывающий этот мир в утиль, а обитатели поезда приравниваются буквально к мусорным мешкам, терпеливо застывшим в очереди. Пожалуй, только поездной «Большой брат» нежным голосом Ниёле Мейлуте задает ироничную канву железнодорожной эстетики, зомбируя радиопередачей и заглушая стук колес.

Андрей — Михаил Абрамов — меланхоличный герой, Петр Пустота на минималках, перманентно неважно себя чувствующий, внутренне растерянный, но требовательный и вдумчивый — в вопросах, касающихся смысла пути и бытия. «Желтая стрела», несущаяся к Разрушенному мосту, — антиутопическая модель действительности, не метафора частной жизни, а коллективная ситуация, внутри которой каждый ведет внутреннюю борьбу, выбирая смириться с ролью пассажира или выйти из нее.

Эпизоды эскиза составляют: по-черному ироничные шоу похорон под микс «Голубого вагона» и траурного марша, избиения проводниками и сущностные встречи. Разговоры Андрея с пассажирами — Ханом, соседом Петром Сергеевичем, торговцем-бандитом Гришей, с компромиссным художником Антоном. Всех этих героев воплощает Александр Лушин, надевая то черные очки, то желтую шапку, но главное — создавая различные образы людей, которые являются вариантами взаимодействия с реальностью. Ворчливый сосед-обыватель Петр Сергеевич выбирает комфортную позицию не знать и не замечать; деловой и наглый бандит Гриша — принять законы этого мира и извлечь выгоды, то есть крутиться-вертеться; печальный и разочарованный художник Антон, картины и арт-объекты которого буквально выставлены в миниклетках, все понимает, но принимает конформистскую роль смирившегося. Хан — Лушин (Чапаев на минималках) выглядит бережным наставником и воплощением познавшего свободу и истину человеком, речи которого воспринимаются отрезвляюще.

Тонкая и глубокая работа режиссера с материалом и артистами (с минимализмом средств и четкостью ритма) высвечивает пелевинские смыслы, а его текст (на удивление) звучит без пафоса и вычурности, наоборот, целительно и своевременно. Возможность «сойти с поезда» — надежда, которая выводит из морока неопределенности Андрея. И Андрей делает экзистенциальный выбор: сходит. В темное и призрачное пространство пустоты, которое — выход за пределы, не-тюрьма.

«RE: генерация», несколько дней бывшая местом притяжения театральной тусовки, стала, как и задумывалось, полем эксперимента и поиска — драматического преломления текстов Пелевина на сцене и свободы, которой так мало. А еще — местом, где поднимаются вопросы о личном выборе и где этот самый выбор значит многое.

Алена, Вы опять молодец! Зрелый многофактурный язык, уверенная глубина мысли, отличное понимание предмета и знание смежных контекстов. Молодец, в общем))