«Зона голоса. Пермь, 1937».

Центр городской культуры.

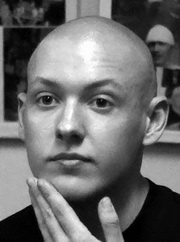

Режиссер Марк Букин, драматург Ксения Гашева

«Location».

Пермский театр оперы и балета.

Авторы Андрей Платонов, Дмитрий Мульков

Вот это да!

А я живу

И ничего не знаю…

Пермь город художественный. Сверху — пермская деревянная скульптура, снизу — пермский звериный стиль. Христианское тут неотделимо от языческого, фетишизм от тотемизма. На каждого божка — свой человеколось. И в деревянной скульптуре, и в зверином стиле цель прапермяка — присвоить себе божественное, орукотворить (даже — обытовить) духовное. Пермская культура дуалистична, дуализм этот четко отражен и на гербе: медведь — звериное начало — вот уже триста лет несет на спине святое писание…

Это я к тому, что уникальность Перми — в ее гротеске. Просто не все пермяки это знают или помнят. Пермяки в принципе народ забывчивый, мало про себя знающий. Поэтому по доброй русской традиции аутентику места жителям объясняет приезжий: так, в 2011 году москвичи создали еще один художественный контекст вокруг Перми, попытавшись сделать из нее культурную столицу Европы… Городское пространство во времена пермской культурной революции (и еще какое-то время после нее) стало выставочной площадкой для деятелей искусств и, следовательно, средством коммуникации художника и зрителя.

Прогулки и дрейфы, цель которых сделать из города объект художественного, вписать город в ткань спектакля, — логичные для Перми форматы. Городской ландшафт по сей день пестрит концептуальными арт-объектами или ежегодно обновляющимися заборными «длинными историями» на уличных бетонных секциях — пространство творчески задокументировало культурную революцию, город и сейчас реагирует на социально-политические события критически-художественно…

Задача спектаклей-прогулок — свести пермяка с Пермью, вернуть ощущение дома, память места.

С форматом прогулки жителей Перми познакомила в 2017 году берлинская команда Rimini Protokoll, в рамках Дягилевского фестиваля поставив «Remote Perm». Затем, в 2018 и 2019 годах возникли еще два спектакля такого формата, совершенно отличных по содержанию и даже жанру. Оба — про Пермь.

«Зона голоса. Пермь, 1937», срежиссированный Марком Букиным по просьбе пермского «Мемориала» (ликвидирован Верховным судом РФ по требованию Генпрокуратуры) совместно с Центром городской культуры (продюсер проекта Любовь Орлова) в рамках II Гражданских сезонов «Пермские дни памяти», — это иммерсивный документальный сайт-специфик спектакль-прогулка (хотя слово здесь неуместно) по местам репрессий. «Зона голоса» начиналась на Егошихинском кладбище, у памятника жертвам политических репрессий (звонница, увенчанная колючей проволокой). Язычка у колокола нет — сломался вскоре после установки памятника. Абсолютно пермская случайность, нелепостью своей добавившая дополнительный смысл высказыванию, — однако театр, в отличие от безъязыкого колокола, не молчит.

Маршрут занимал полтора часа: от кладбища мы направлялись к тюрьме НКВД (СИЗО № 1), потом шли к Тюремному саду (сейчас он Сад Декабристов), затем доходили до "Дома чекистов«(Дом Пермского горсовета), проходили мимо «последних адресов» репрессированных пермяков, завершив прогулку в Центре городской культуры, где спектакль-променад заканчивался иммерсивной выставкой. Понятно, что цель этой прогулки — образовательная, поэтому попасть на нее можно было совершенно бесплатно, предварительно записавшись. Она не стремилась быть театром и даже не позиционировала себяспектаклем (в интервью молредам Марк Букин сказал, что «Зону голоса» он воспринимал как образовательный проект). И, хотя документальное здесь преобладало, «Зона голоса» не была лишена художественного: аудиальный ряд, написанный Андреем Платоновым, относился ко второй реальности и контрастировал содержательно с визуальным рядом, который — облик города.

Инсценировала реальные архивные истории пермский драматург Ксения Гашева, которая уже работала с документальным материалом в спектакле Владимира Гурфинкеля «#конституциярф», где литературное доминировало над театральным. Здесь же такой проблемы не возникало — спектакль рождался в воображении зрителя, когда знакомые места наделялись новым содержанием. В этом смысле «Зону голоса» можно отнести к сайт-специфику: с любым другим городом (или маршрутом) этот текст не вступил бы в нужное взаимодействие, были принципиально важны конкретные исторические пермские адреса. Наряду с литературно обработанными и актерски сыгранными отрывками (озвучили текст Гашевой актеры Театра-Театра Александр Смирнов, Анна Огорельцева и Алексей Каракулов) в спектакле были записи интервью с потомками репрессированных пермяков — тут и театр прикидывался реальностью, и реальность —театром.

Исключительно аудиальными средствами Андрей Платонов создал эффект полного погружения в историю: получилась не сухая читка фактов, а что-то вроде аудиоспектакля, со всеми звуковыми подробностями и нюансами. Повествование велось на двух уровнях: был рассказчик, который вел зрителя по улицам, и были многоголосые озвученные куски сцен (допрос, например). За счет смены этих планов возникал эффект воспоминания: приходилось присваивать себе все эти аудиальные этюды, проигрывая их в воображении. Вот у тюрьмы НКВД будто вспомнился нелегитимный допрос, вот у Дома чекистов внезапно как бы восстановил в памяти рев «Эмки» в три утра… Авторы проекта словно сконструировали коллективную память пермяка о годах Большого террора.

Важна роль зрителя в этой истории — спектакль иммерсивный (не партисипативный) как раз потому, что зритель находился в очень жестких рамках. Он не мог выбирать, что ему делать, куда идти или что чувствовать: все вышеперечисленное навязывалось голосом в наушниках. Зритель тут — безвольное существо, узнававшее о страшных годах отечественной истории постфактум, без права изменить ход событий. Как в жизни.

Заканчивалась прогулка в Центре городской культуры, где на деревянных стульях были выставлены портреты репрессированных пермяков, пока в наушниках звучали как бы их голоса… Случалось узнавание: познакомившись с историей человека, связав эту историю с конкретным местом на карте города, мы увидели его лицо постфактум. На втором этаже ЦГК была иммерсивная выставка — к документам можно было буквально прикоснуться, рассмотрев архивные записи и фотографии. Весь выставочный павильон был набит этими страшными историями, на экране бегущей строкой мелькали тысячи имен, а музыка из наушников вдруг стала проигрываться из колонки — аудиоспектакль связался с первой реальностью, перестав быть театром. Подобное окончание документального спектакля-прогулки видится единственно верным: необходимо было доказать услышанное, материализовать историю. Спектакль закончился, а ужасы Большого террора остались, въелись в городское пространство, став его частью.

«Location / Вы находитесь здесь», сделанный через год после «Зоны голоса», в 2019 году, уже упомянутым Андреем Платоновым вместе со студентом Анатолия Праудина Дмитрием Мульковым, — следующий пермский спектакль-прогулка. В 2020-м он видоизменился: сократились и само название до лаконичного «Location», и маршрут (изначально зрителям предлагались как вариант три направления, сегодняшняя версия спектакля предполагает выбор из двух), и даже содержание… «Location» сейчас — иммерсивный документальный спектакль-дрейф о Перми. Собственно, та самая «локация» — принципиально пермская, однако этот спектакль нельзя отнести к сайт-специфику — он, вопреки своему названию, не про места, а про людей.

Предполагается, что зрители встречаются у Оперного театра, получают наушники и идут дрейфовать по городу, как бы без цели и конечного пункта (однако очевидно, что подобного рода формат подразумевает как минимум сдачу оборудования). Дрейфом тут можно назвать сам способ создания спектакля: материалы собирались и расшифровывались лично создателями, которые, дрейфуя по городу (вот это точно был дрейф — без начала и конца, сплошной процесс), встречали интересных персонажей и брали у них интервью, продумывая возможный маршрут прогулки (редактировала документальный материал снова Ксения Гашева). Спустя год после выпуска окончательной версии «Location» его авторы решили пойти дальше и создать сайт с интерактивной картой Перми, где каждый желающий может отметить важное для него место и рассказать свою историю в формате голосового сообщения или послушать историю другого пермяка, нажав на понравившийся ему флажок, — дрейфовать по городу зритель продолжает и после спектакля, только уже не в первой реальности, а в третьей.

Надевая наушники у Оперного, участник (так же зовутся зрители в подобного типа театре?) погружается в альтернативный мир, мир обостренных чувств и повышенной внимательности — Андрей Платонов и Дмитрий Мульков буквально режиссируют зрительский взгляд на город, пермяков, самих себя… Эмбиент в наушничках порой прерывается на указания Алексея Полякова, голосом которого в Оперном звучат объявления, — ведущий-проводник, советующий смотреть по сторонам улиц, человек театра. Остальные герои (персонажи?) спектакля — простые пермяки, с характерным говором и характерными мыслями (все же уникальность Перми — в ее гротеске).

Сквозная история принадлежит вечно дрейфующему бездомному Вадиму Костылеву, который существует по завету французских ситуационистов. Впрочем, авторы «Location» при создании своего дрейфа обращались к трудам Ги Дебора — спектакль вполне можно назвать чередой «сконструированных ситуаций», отсюда и разрушение понятия спектакля как чего-то законченного и неизменного. Главная идея проекта — избавиться от привычки повседневности посредством объединения, ассоциирования себя даже не с местом, а с пермяком, который об этом месте повествует.

И для участников (которые зрители), и для интервьюируемых (которые герои) «Location» становится как бы сеансом психогеографии: и первые, и вторые начинают смотреть на городское пространство под особенным углом, одни — слушая документальные субъективности, другие — проговаривая важные очевидности. Связующим элементом, конечно, является ведущий (вернее, его голос), который направляет ход мыслей участников: он акцентирует внимание на определенныхгородских деталях или просит вспомнить конкретные вещи, связанные с местом. Кроме того, субъективизация происходит и вначале, когда зрителям (слушателям?) предлагается выбрать один из двух маршрутов, полностью отличных друг от друга, — таким образом, опыт каждого участника и его восприятие дрейфа становятся уникальными.

Каждый из двух маршрутов включает в себя представителей нескольких социальных прослоек: есть бездомный (он — един для обоих маршрутов), есть работники общепита, есть бюджетники (почтальон — в одном случае, учителя средней образовательной школы — в другом), жители аварийных домов, уличный художник, дети во дворе или школьники… Однако спектакль не затрагивает социальные проблемы (которые, впрочем, логически вытекают самостоятельно) — он про художественный взгляд на город и жизнь в целом. Участник спектакля тоже становится частью этого документально-художественного: вернувшись обратно к оперному, он попадает в фойе театра, в котором при красно-загадочном свете ему показывают его же в виде документа-фотографии с дрейфа… Зритель буквально вплетается в ткань спектакля, становится даже не участником — декорацией.

И тем не менее это не партисипативная история, где зритель может менять ход событий: да, авторы настаивают на том, чтобы зрители-участники выполняли какие-то действия (рисовали на заборе из баллончика или отправляли письмо, пили кофе или дегустировали свежеиспеченный хлеб), но все это происходит в рамках сценария. Участие зрителя необходимо для «погружения» в документ: с помощью запахов, вкусов, тактильных ощущений аудиальное воздействие усиливается, становится всамделишнее.

«Location» — это безусловно важный для Перми проект, по-новому воплотивший замысел культурной революции вывести пермяка на улицы. Он стал мостиком, связующим жителя с городом. Лишенный явных художественных черт, он помог найти художественное в документе — историях о Перми.

Если «Remote Perm» обращался к внутреннему (город был декорацией, в рамках которой зритель мог попробовать все), «Зона голоса» — к историческому (зритель выведен в городское пространство, чтобы ощутить связь с историческим, прошлым, ужасным), то «Location» обращается к внешнему (город здесь сам объект художественного, зритель вступает в драматические отношения с Пермью и пермяками).

Все три спектакля, однако, знакомят горожанина с городом (давно пора!), обнаруживая разные грани гротескной Перми.

Сентябрь 2022 г.

Комментарии (0)