Центр современного искусства имени Сергея Курёхина — выставочное пространство, но периодически там происходят события, во всех описаниях именуемые спектаклями. Их автор — Федор Курёхин, сын музыканта и основателя группы «Поп-механика» Сергея Курёхина, выпускник Смольного университета и режиссерского курса Андрея Могучего. В последней трилогии, выпущенной Курёхиным, нет актеров. Может быть, Федор использует слово «спектакль» просто по привычке (хотя каких-то «классических» работ у Курёхина и нет, актеры играют только в срежиссированных им церемониях вручения премии Сергея Курёхина и «Богдане Заречном»…); может быть, нет другого простого слова, чтобы обозначить действие, происходящее здесь и сейчас с участием зрителя; может быть, это все-таки спектакли. Кроме того, Федор Курёхин называет свой театр «метадраматическим», и эта категория — тоже предмет для размышлений.

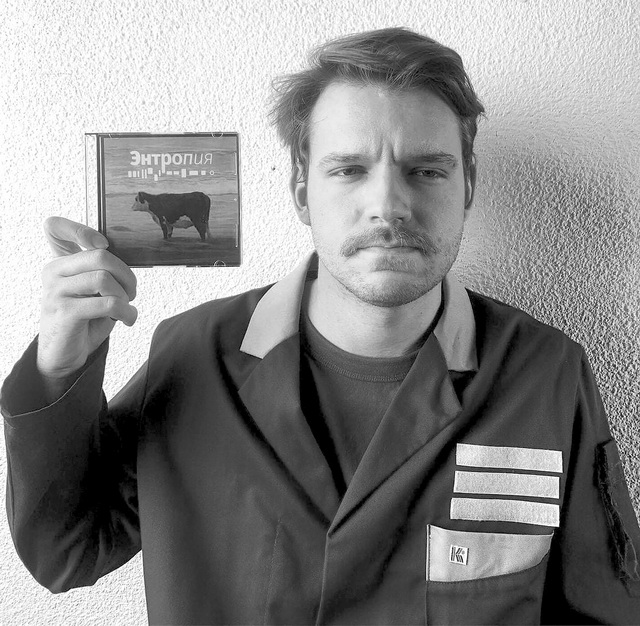

Спонтанно возникшая трилогия имеет такую последовательность: «Энтропия», «Головокружение», «В дуновении ветра». Что, впрочем, не так принципиально: в начале февраля состоялась премьера «В дуновении…» — и в итоге показали трилогию наоборот.

Спектакль-инсталляция, спектакль/видео-эссе, спектакль слайд-шоу — такие жанровые определения предлагает автор трилогии. Велик соблазн зачеркнуть слово «спектакль» и отнести высказывания в разряд медиаискусства/видеоарта + перформанса.

Федор Курёхин озвучивал на разных показах разные варианты связи частей: либо присутствие стихий — ветер-вода-снег, либо наличие аутентичных артефактов ЦИС им. С. Курёхина — кинопроектор, синтезатор, музыкальный проигрыватель. Небрежность, с которой возникают и исчезают какие-либо связи, вполне обаятельна. На деле же спектакли объединены скорее эстетическими решениями и авторской интонацией.

Если описать то, что происходит на сцене, может показаться, что говорить в контексте театра и не о чем. Но концептуальное искусство в принципе предлагает такой формат: в момент события кажется, что ничего особенно художественного и не случилось, зато потом этот опыт можно умно и обстоятельно отрефлексировать в различных категориях.

Вот как это выглядит:

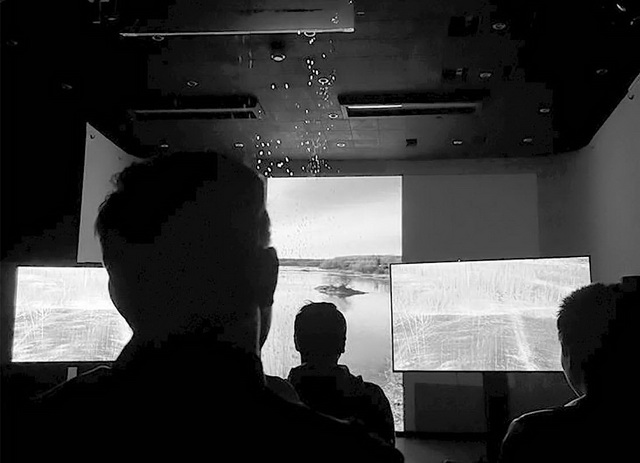

«В дуновении ветра» — 40 минут на сцене под порывами вентилятора летает воздушный змей. На фоне красивых проекций природы. Нарратив следующий: мальчик запускал змея вместе с папой, и змей улетел. И теперь мы слушаем монолог-поток сознания мятущегося Змея.

«Головокружение» — 40 минут в пространстве выставки на стены и на гигантскую скульптуру (голову Сергея Курёхина) проецируется фильм о неснятом документальном фильме о Сергее Курёхине. Параллельно, то затихая, то становясь громче, звучит музыка «Поп-механики» из синтезатора.

«Энтропия» — 40 минут на двух экранах пролистываются слайды, на слайдах — диалог четырех друзей (X, Y, V, Z), живущих в одной квартире. Бессюжетный, бытовой и философский разговор о любви, дружбе, жизни. Периодически слайды застывают и звучит музыка из проигрывателя (например, Sonic Youth — Superstar).

К разговору о театре. Тексты этой трилогии Федора Курёхина сложно назвать драматургией — больше они похожи на лирические размышления в прозе. Живого актера на сцене нет. Однако из самой структуры действия он принципиально не исключен, «за актера» играет объект (воздушный змей) или мультимедиа (проекции видео или слайды). Но самое интересное, в какой роли существует объект. В театре кукол объект — кукла — смыслы обобщает; лишенная конкретности человеческого тела, кукла способна говорить об универсальных категориях. А в курёхинской трилогии все наоборот: объект как бы становится транслятором авторской субъективности — самого Федора Курёхина.

На показе «В дуновении ветра» звучит голос режиссера и авторский текст режиссера, сам он остается как бы невидимым. А небрежно-дружеская интонация и видео в «Головокружении», и переписки в «Энтропии» ставят зрителя в позицию соучастника — будто мы состоим в общем чате друзей.

В связи с некой неопределенностью дистанции и фигурой автора стоит включить странное понятие метамодерна, с которым ничего не понятно, но обойти его стороной невозможно, так как сам режиссер декларирует такой ракурс.

«Искусство метамодерна так устроено: ты себя раскрываешь и потом не можешь от себя избавиться. Поэтому выгоднее все обертывать в оболочку иронии, сохранять дистанцию. Большая часть современного театра настолько усложняется, что уже непонятно, про кого он и для кого. А мне интересна не театральная, а настоящая реальность»1, — говорит Федор Курёхин.

Метамодерн балансирует «между энтузиазмом модернизма и постмодернистской насмешкой, между надеждой и меланхолией, между простодушием и осведомленностью, эмпатией и апатией, единством и множеством, цельностью и расщеплением, ясностью и неоднозначностью»2, — пишут авторы феномена метамодернизма.

Метамодернизм — переходная концепция, реакция на кризис постмодернизма, условная фиксация ситуации культуры после 2000-х. Вполне вероятно, что после февраля 2022-го культуру ждет серьезная трансформация, — и пока неясно, будут ли еще на повестке категории метамодерна.

Авторы метамодернизма определяют его как «структуру чувства». Балансирование—раскачивание между иронией и искренностью (несвойственной постмодернизму) — такое емкое свойство метамодернизма можно выделить как основную формулу. Рассуждения примерно такие: метамодернизм снова хочет вернуться к метанарративу (то есть установке хоть каких-нибудь объективных истин), который отменил постмодернизм. В этом смысле, например, метамодернистский писатель Дэвид Фостер Уоллес говорит, что «использует постмодернистскую эстетику, но использует ее для обсуждения или представления исключительно старых человеческих истин, связанных с духовностью, чувствами, обществом и идеями, которые авангард посчитал бы слишком старомодными»3.

Кажется, метамодернисты немного устали от тотальной игры и отрицания и хотят говорить о серьезном, предпринимают попытку найти опорные точки в реальности. Прием для этого — в том числе новая искренность, высказывание «взаправду» и «без шуток». Но естественно, что опыт постмодернизма никуда не делся (категория «все уже было» вполне актуальна) — поэтому ирония и другие средства постмодерна присутствуют. Как работают и работают ли вообще в отношении театра механизмы постмодернистской эстетики, и тем более мета- — вопрос дискуссионный, хотя у первой есть и свои теоретики, и практики.

Стоит оговориться, наверное, что под «искренностью» понимается все-таки не полное самораскрытие, а соприкосновение с той личностью автора, которую он выбирает представлять. В связи с Ф. Курёхиным есть некая проблема обычного «зрителя» — который словно не предусмотрен на камерных показах, создающихся будто для друзей и тусовки, — однако так уж вышло, что такие зрители существуют.

Но для той самой игры с искренностью и насмешкой нужен субъект, который и транслирует эти противоречивые настроения, а актера-субъекта в спектаклях Курёхина нет, и получается, что за субъект говорят объекты, и какие отношения здесь возникают — довольно любопытно.

Попытаюсь описать, как это работает на конфликт сначала на примере «Головокружения». Название отсылает к роману В. Г. М. Зебальда. Имя Зебальда немного условно, но есть определенная аллюзия: герой четвертой, ностальгической, части романа прибывает в родную деревню — а Ф. Курёхин прибывает в место, где вырос его отец. Транслируемое на голову Сергея Курёхина видео — по факту лайв-блог из Евпатории. Федор Курёхин приехал, чтобы снять документальный фильм об отце. В кадре — грязные пляжи, собаки-кошки-ежи, рекламные баннеры, прохожие на набережной. С соответствующими комментариями: «собака», «дети», «пляж». Еще автор рассказывает и показывает нам, как его не пустили в музей, в музыкальную школу, которую оканчивал Сергей, а в подъезде дома не разрешили снимать. С одной стороны, это, конечно, стеб над зрителем, ожидающим хоть какого-нибудь разговора о Сергее Курёхине. Или какого-то высказывания в духе «новой искренности». А получает зритель тотальное молчание. Точнее, даже не молчание, а невозможность говорения. Вместо рефлексии о памяти — рандомные пейзажи реальности с ироничными комментариями. Но получается, что невозможность высказывания и становится самим высказыванием — о проблеме памяти. Героя и правда одолевают «головокружение» и приступ немоты. И единственной связью с изначальной «темой» становится музыка из синтезатора отца. Получается, что здесь объективный мир Евпатории собрать субъективность отца никак не может, места и здания немы, и автор-исследователь оказывается в состоянии легкой беспомощности, легкой разочарованности и в столкновении с миром, который сам по себе «не помнит».

«В дуновении ветра» момент с потерей субъективности более очевиден, но менее удачно сделан. На сцене представлены объекты, как бы вступающие друг с другом в противоречивые отношения, но эта противоречивость номинальная (хотелось бы провести параллели, например, с театром предметов Хайнера Гёббельса, но здесь с предметным миром ничего не происходит, он просто задан, статичен). На экране — VR-видео с природными пейзажами, предполагающие «полное погружение». Но погружения, конечно, никакого не случается — в мнимо-объемную плоскость помещен настоящий предмет — воздушный змей, колеблемый порывами вентилятора, — и этот очевидный контраст объемов мы отмечаем. Кроме того, периодически на экран транслируются титры (история папы и мальчика), полностью разрушая какую бы то ни было иллюзию. В общем, на сцене — «ожившая инсталляция», которая на протяжении действия не меняется — только в конце к первому змею присоединяется второй. А слышим мы — монолог режиссера от имени змея. Содержание его — поток размышлений о жизни с депрессивным оттенком («куда я лечу?..», «зачем я лечу?..»). Рефлексия о жизни или нытье — на вкус зрителя. В этом жесте отстранения и даже самоустранения — может быть, и игра, может, страх, может, прием заворачивания изначальной авторской истории в сто слоев "не я"—"не я«. Главная проблема, что визуальное с аудиальным не вступает ни в какие отношения, кроме простого иллюстрирования. Интересно, как сейчас спектакль будет играться без присутствия режиссера — его фигура, хоть и невидимая, но слышимая в режиме «здесь и сейчас», придает смысл встречи сцены и зала.

Первый-последний спектакль-слайд-шоу «Энтропия», сделанный весной 2021-го, имеет налет пандемийности. Перед нами цифровая реальность: на двух экранах попеременно мелькает текст — диалог четырех друзей (в аннотации значится «по мотивам воспоминаний о рассказе „Энтропия“ Томаса Пинчона». От Пинчона здесь — схожая ситуативная канва и то же легкое переключение с бытового на философские диалоги, и сам импульс энтропии — меры беспорядка, хаоса, и состояния, описываемого как «ты не можешь победить; все ухудшается до того, как улучшится; кто сказал, что вообще что-либо будет улучшаться?»).

Процесс восприятия слайд-шоу прямо воспроизводит, с одной стороны, виртуальное общение, с другой — клиповость, которая свойственна интернет-пространству. И помимо самого смысла реплики, мы считываем и ее начертание (опечатки, забытые запятые, пробел перед точкой), то есть такая приятная непосредственность (и обаятельная неряшливость…). Внутри диалога «герои» обыгрывают свое местоположение: перемещения между комнатами (а схему квартиры мы тоже видим на экране) создают ощущение тесноты (здесь тоже можно было провести очевидную параллель с драматургией экзистенциализма, только у Курёхина нет конфликта такого уровня). Легкие, злободневные, порой бытовые, порой «философские» диалоги юных друзей — просто о жизни, просто о любви, просто о режиме, просто о дружбе:

V: Мне пост по работе в инсте нужно написать, о чем Петербургские девушки мечтают

Z: И о чем же?

V: О том, что свобода это мягкий бриз, и уверенность в себе ключ к квартире на Фонтанке, и что мужики которые не пьют в баре Хроники существуют

Z: Но их же не существует.

Лирика и ирония, молодость и протест — такой абрис времени и людей в нем, поэтическая зарисовка, милая и немножко сентиментальная. Если превратить это в «живой» театр, то получится атмосферный квартирник с привкусом снобизма. А формат слайд-шоу предлагает нам рамку нарратива, которую мы, зрители, наполняем своими воспоминаниями-контекстами (тем более — созданы моменты «пауз», в которых звучит какая-нибудь музыка американских 80-х). Бесконфликтность, антидраматизм в «Энтропии» будто декларируются, «от театра» здесь — процессуальность, сам момент здесь-сейчас считывания ускользающих слайдов. По поводу фигуры автора: с одной стороны, довольно понятный и «правдивый» портрет «общества» автора (и его самого). Разделенный на четырех говорящих персонаж — один и тот же, стилистически речь каждого из друзей не отличается, не окрашена характерностью того или иного. С другой — снова «уход» от субъективности, разбрасывание собственного монолога-размышления (с классически депрессивно-ироничным настроением) на четыре будто различных персонажа.

Интересно, что Федор Курёхин в каждом «спектакле» устраняет актера, но при этом воссоздает его из различных средств — предмета или медиа. Уход от субъективность (человека-актера) оборачивается поисками альтернативного медиума, который транслирует ту же субъективность самого автора. И получается такая бесконечная игра — «не я, но я». С одной стороны, странная противоречивость: текст, интонация, месседж режиссера — об эмпатии и максимально «живых» категориях «реальной жизни», средства же для представления он выбирает такие, что получается театр немного «неживой». С другой, субъективизму высказывания режиссера чужды исполнители, которые в любом случае привносят что-то свое, нужны скорее трансляторы — ими и становятся объекты.

Можно было бы не собирать зрителей в одном месте в одно время, а представить инсталляцию, запустить фильм, включить синтезатор и запись звука. Но встреча со зрителем, присутствие в зале — тот самый уровень близости, необходимый и искомый. Соприсутствие делает жест раскрытия/закрытия ощутимым и смыслообразующим. Намного сильнее, чем в условной метамодернистской литературе или кинематографе. Так что форма «спектакля» для курёхинских высказываний не самая подходящая, но как будто нужная.

Май 2022 г.

1 Федор Курёхин: «Люди старше сорока при разговоре про абьюз, „Дау“ и Яна Фабра остаются на темной стороне» // Собака. ru. 2019. 16 апр. URL: https://www.sobaka.ru/entertainment/theatre/89118 (дата обращения 18.08.2022).

2 Аккер Р. ван ден, Вермюлен Т. Заметки о метамодернизме / Пер. с англ. А. Есипенко // Metamodern: [Электронный ресурс]. URL: https://metamodernizm.ru/notes-on-metamodernism/ (дата обращения 18.08.2022).

3 Цит. по: Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма / Под ред. Р. ван ден Аккера, Э. Гиббонс, Т. Вермюлена; [пер. с англ. В. М. Липки]. М.: РИПОЛ классик: Панглосс, 2019. С. 234.

Комментарии (0)