«Faust. Labor».

Инженерный театр АХЕ, фестиваль уличных театров «Елагин парк».

Авторы спектакля Максим Исаев, Ник Хамов

Вечный Фауст. Вечная мятущаяся душа. Вечный Данко, который не может не вырвать сердце и не вывести людей из темного леса. Вечный Христос, который не может не принести жертву. Таков герой последнего спектакля АХЕ в России.

Елагин парк. На берегу, совсем у воды — высокая постройка из составленных один на другой пустых кубов. Чем выше — тем уже, чем выше — тем неустойчивее. А на самом последнем этаже — импровизированный трон, к которому приделано нечто вроде флюгера с длинной стрелкой и полумесяцем. Тут уже грех не вспомнить, что гора и восхождение на нее как восхождение духа — образ подревнее самого Фауста. Вот только вид у дворца пугающий: уж слишком жесткая индустриальная фактура. Впрочем, дворец ли это? Или Вавилонская башня?

Демиург и создатель этого мира Максим Исаев появляется прямо перед сидящими на траве зрителями. Прохаживается, включает проигрыватель — начинает звучать какая-то баллада из серии «душевные песни о главном» и тут же стихает. Вся машинерия неподвижна, но каждое прикосновение мастера вызывает ответную вибрацию пространства. Конечно, на сцене нет ни одного чисто декоративного предмета, конечно, здесь абсолютно все создано, чтобы двигаться и играть.

Наконец, Исаев взбирается на последний «этаж» дворца, чтобы рассказать историю. Историю своего Фауста. «Я родился во время войны. Я родился, и смолкла музыка». И тут все оживает и приходит в движение.

«Faust. Labor» звучал как реквием. Могло ли быть иначе. Сама эта встреча на фестивале уличных театров кажется чудом. Теплый летний вечер, фиолетовый закат, огромная толпа, как на рок-концерте. Но все-таки значительная часть зрителей понимает контекст.

Идеологи и создатели АХЕ уехали, площадка «Порох» закрыта, грантовой поддержки нет. Сбоку от импровизированной сцены с цирковой веселостью развернулась лотерея: распродают реквизит. Отходную самим себе поют весело, по-ахейски. Смех мрачный — как всегда. Но атмосфера — почти торжественная.

«Faust. Labor», показанный на фестивале, — уже третья редакция спектакля, на сей раз — адаптированная для улицы. Хотя на деле постановок, связанных с образом Фауста, у АХЕ за 32 года жизни в России возникло великое множество. Недаром театр отмечает, что фаустовское начало — тема-тень всего проекта.

Остается только поддакнуть. И правда, трудно было бы найти более точный прообраз ахейского инженера и мага, романтика и алхимика.

В лице Фауста — Ника Хамова на сцену выходит герой АХЕ как таковой. Тень обретает объем. Вот он, тот самый Фауст. И тут же хочется обобщить: вот они, АХЕ, вот о чем все их спектакли.

Переняв мировидение у первого в России театра предмета — «ДаНет» Бориса Понизовского, — АХЕ внесли в преображение вещей дух карнавального гротеска. Добавили феерии, начинили игру трюками, зажгли огонь и повели вокруг него феллиниевский хоровод. АХЕ создали целый мир — пестрый, кипучий, красивый. Но все-таки есть в его усмешке что-то макабрическое. Почти все трюки опасные, напряжение и адреналин висят в воздухе.

АХЕ — романтики. Как Фауст страстно стремится к знанию, так инженерный театр стремится к открытию смыслового предела вещи. Тоже своего рода познание, но через игру. Абсолют недосягаем, и АХЕ фокусируются на самом процессе непрерывных преображений. Разные лики одного предмета мелькают, как солнечные зайчики. Игра становится универсальным средством постижения мира. Причем однажды ввязавшись в нее — так просто уже не выйдешь. Да и окончательного результата вкупе с душевным успокоением тоже не предполагается. Продать душу Мефистофелю, чтобы бесконечно стремиться к высшему знанию, — АХЕ крайне близок этот нарратив.

Роль ахейского актера своеобразна: человеческое «я» словно отодвинуто на второй план, ведь играющий выступает как функция, его задача — быть архитектором пространства. Но на деле отношения человека и предметного мира в спектаклях АХЕ оказываются драматическими.

Принимая роль акробата-трюкача, актер на каждом шагу рискует если не жизнью, то руками-ногами-позвоночником уж точно. И не ради спортивного героизма — модель советских циркачей, не ради даже эффекта красивого чуда — модель нового, лирического, цирка. Первый случай предполагает положительный результат: циркач совершил подвиг, преодолел законы физики. Второй подразумевает иллюзию легкости: никто не должен видеть, что актер на самом-то деле проделывает что-то опасное.

У АХЕ ни того, ни другого. Актер словно приносит себя в жертву предметному миру, с демоническим весельем бросает на его жернова собственное тело. Спортивного героизма при этом не наблюдается: перед нами обычный «слабый» человек, действующий на грани физических возможностей (или, во всяком случае, так кажется). Нет и лиризма, балетной легкости.

Каждый предмет — на грани развоплощения, каждый образ — сиюминутный, и даже трюки мелькают, как цветовые пятна в калейдоскопе. Смех выступает еще и как средство переворачивания — предмет увиден отраженным в кривом зеркале.

Об АХЕ, может быть, не написаны тома, но точно написаны дипломы и диссертации. АХЕ давал пищу для размышлений о границах театра все последние 30 лет.

Но «Faust. Labor» образца июля 2022 года — это удивительный случай. Спектакль, в котором хочется видеть лебединую песнь АХЕ в целом, оказывается построен не так, как большинство работ театра. Здесь куда меньше смеха. Здесь есть слово. А главное — есть драматический герой и его путь. Отношения человека и вещей, которые на деле всегда были противоборством, перерастают в «Faust. Labor» в глобальный конфликт человека и мира.

Фауст поджигает, ломает, разрушает, бежит, тонет, падает, взбирается — бессчетное множество действий. И тут АХЕ верны себе: каждое из них самоценно как отдельный номер, отдельный трюк. Вот только участвующие в спектакле актеры-инженеры недаром названы фамулусами, то есть помощниками. Циркаческая природа происходящего не скрывается: все это — и театр в театре, вернее, в голове демиурга—Исаева. Но то, что в другом спектакле АХЕ было бы трюком, не объясненным никаким конкретным нарративом, здесь превращается в одно из множества испытаний духа и плоти Фауста.

Фауст должен взобраться на самый верх дворца. Должен добраться — не до трона, но до предела, до точки, где можно «окончить бег», потому что дальше — только небо.

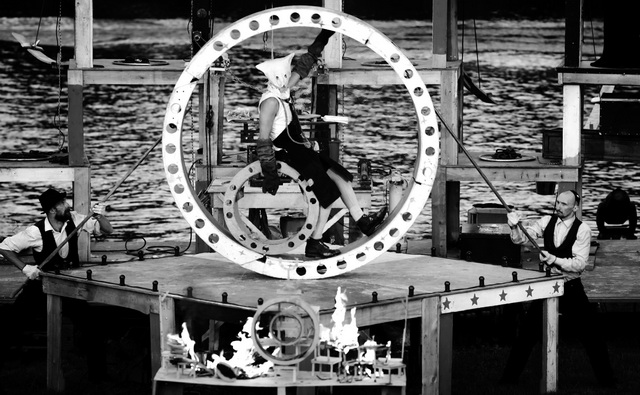

Никто не заставляет его участвовать в испытаниях. Фауста, нагруженного цепями, топят в высоком прозрачном чане с мутной водой, Фауст вращается на огромной «юле» — колесе с зубчатыми краями, Фауст едва не сгорает. Покой и довольство уже проданы, назад пути нет. Но движет ли им только страсть?

Это история о человеке, который понял, что он — Гамлет. Чем дальше, тем больше кажется, что за этой абсурдной жаждой высоты, жаждой чего-то абсолютного стоит стремление выполнить долг. Что должен и кому — такие вопросы не предполагаются. Речь о глобальном человеческом долге. Который и нужно, и невозможно отдать сполна. Фауст стремится дотянуться до неба — как Гамлет стремился бы найти путь исцеления «вывихнутого века».

Голос Исаева ведет героя по прихотливому ландшафту текста, который больше похож на поэму. Ни одно из действий Фауста не иллюстрирует произносимое, связь тут скорее образная и ассоциативная. И по мере того, как нарастает напряжение, Фауст взбирается все выше по шатким этажам дворца.

Хотя АХЕ не были бы собой, не окажись действие раскроено пополам выходом в духе площадного комизма. Ближе к финалу вдруг стихает музыка и на сцене появляется Игорь Устинович с раскрытым ярмарочным ящиком наперевес. В ассортименте — мятые стаканчики, странного вида кукуруза, разноцветная мишура и прочая белиберда, которую Устинович весело рекламирует зрителям и без лишних условностей швыряет в толпу.

Снова данс макабр, снова люциферовская — или, скорее уж, мефистофелевская? — усмешка. Вот так взять и все опрокинуть — очень в духе АХЕ. Жизнь — веселый карнавал, как напоминает нам голос Сергея Пахомова, чья песня несколько раз звучит в спектакле. «Что серьезную мину делать, что все эти разговоры о долге, духе, фаустах и гамлетах. Ну помилуйте», — как будто бы смеется Исаев.

Но и иронический зонг, и взгляд на самих себя со стороны оказываются обманкой. Именно после этой выставки следует череда самых сложных трюков для Ника Хамова и самых сложных испытаний для Фауста. Спектакль сохраняет серьезность и отчаянную патетику преодоления.

Сердце замирает каждый раз даже не от того, что Ник Хамов рискует сломать шею или сгореть заживо. Каждый трюк наполнен символическим значением. Героическая красота каждой сцены — не о физической победе, но о победе духа.

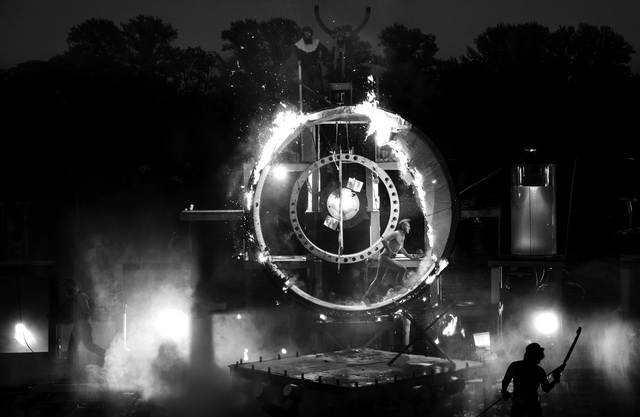

Когда пространственная машинерия уже кипит, крутится и взрывается на пике своих возможностей, на площадке появляется огромное колесо, обтянутое тканью, как мембраной. Колесо поворачивается на ребро, ткань загорается. Колесо начинает вращаться, и, как только огонь проедает материю по центру, — мы видим Фауста.

Фауст бежит в колесе. Ошметки горящей ткани летят во все стороны. Внутри на колесе — столик с полыхающей книгой. Фауст из раза в раз проносится мимо нее и бежит дальше, дальше, дальше. Языки пламени вот-вот полоснут его по ногам, горящая страница книги вот-вот упадет на голову, само колесо вот-вот рухнет.

Фауст бежит. И огонь ему не страшен. Фауст бежит в колесе ослепительного света и сгорает изнутри. Он не добежит никогда — потому что нет цели, нет остановки, нет точки. Весь его путь оказался колесом, весь его долг оказался колесом.

Тонкий, легкий, измученный и невозможно прекрасный. Фауст—Данко. Герой, обреченный на действие. Даже если лес слишком темный, даже если люди за ним не пойдут — он все равно вырывает свое пылающее сердце в надежде, что оно осветит путь хоть кому-то.

И снова мысль о Гамлете: сколько он мог бы дать миру, весь свой ум, всю свою страсть, всю свою жизнь. Но нет, вывихнутому веку нужна была только его смерть. Вечный сюжет. Вечный вывихнутый век.

Но АХЕ в каком-то смысле спасают своего Фауста. Единственное, что можно сделать для такого героя, — избавить его от колеса.

Фауст все-таки добивается своего, взбирается на самый верх горы — на самый последний этаж этого красивого и страшного дворца. Но, конечно, веку нужна только его смерть. И Фауст замирает там, прикованный к высокому флюгеру.

Распятое тело. Застреленная птица.

«Я умер, и зазвучала музыка»…

На излете 32-летней истории фантастический карнавал АХЕ оказался вынужден сам себе спеть отходную и сказать последние слова людям, с которыми они еще не одно десятилетие могли бы колдовать, взрывать, искать философский камень и эликсир бессмертия. АХЕ уникальны. Их просто не с чем сравнить в российском пространстве.

Открытые ими возможности выразительного языка театра, открытые ими возможности актера, наконец, тип отношений актера и мира — все это театру предстоит осмыслять и развивать.

Но в своей последней работе АХЕ оставили самоценную эстетическую рефлексию на втором плане. И сделали спектакль о самом настоящем, самом живом и самом понятном сейчас человеке. «Faust. Labor» — о боли каждого из нас. «Faust. Labor» о том, что не все еще потеряно.

Это было светлое прощание, светлое и торжественное. После таких спектаклей хочется жить. Ведь у нас еще есть выбор — хотя бы в голове и в сердце.

Сентябрь 2022 г.

Какая удивительная, объемлющая, погружающая рецензия. Я словно побыла на спектакле. Спасибо, Алина