«Точки доступа», Летнего международного фестиваля искусств, больше нет: в марте 2022 года команда приняла решение закрыть фестиваль, и на сегодняшний момент примерно половина из тех, без кого его невозможно представить, не живет в России.

В апреле, уже после отъезда, основатель и директор «Точки доступа» Филипп Вулах написал мне: «Мы же знаем, что… началась не в феврале».

Год назад мы вместе с Филиппом и сокуратором фестиваля Алексеем Платуновым отвечали на вопросы французского журнала Critical Stages/ Scenes critiques, и мои ответы заканчивались так: «Главная сложность — это политическая цензура, которую мы постоянно ощущаем и которая неизбежно становится частью нас самих. Мы уже знаем, что есть темы, слова, имена, события, которые мы не можем упоминать, и их количество постоянно растет» 1. Прошлым летом, когда программа «Точки доступа» казалась беспрецедентно масштабной и разнообразной (Основная, Свободная, Образовательная, Лаборатория), тревога внутри небольшой команды фестиваля достигла апогея. Еще несколько лет назад видео с исполнением гимна Лепсом или упоминание президента показалось бы чем-то совершенно невинным, но теперь каждый околополитический жест внутри программы реэнактментов перформансов «Необъяснимо прекрасно» Артема Томилова и Вани Демидкина заставлял нас предполагать скорый и страшный конец фестиваля, а заодно и нашего директората. Границы свободы обозначились предельно ясно. Добавим к этому задержание в Ивангороде и депортацию в Петербург руководителя Лаборатории художника Джана-Марии Тозатти, необходимость убрать из названия выставки Мортена Тровика упоминание о Северной Корее (в итоге она называлась PARTY SONGS), ажиотаж по поводу посещения выставки вице-губернатором, предполагаемые манипуляции в связи с недавней пандемией — прошлым летом любое мероприятие могло быть закрыто одним днем (так был отменен концерт группы «Мумий Тролль», например), — и градус напряжения к финалу фестиваля будет понятен.

После объявления о закрытии фестиваля в соцсетях появились ламентации, суть которых заключалась в том, что он стал точкой притяжения молодых и независимых и теперь не должен их бросать. Я не думаю, что театр в нынешних реалиях должен встать на паузу (80 % выпускаемого нашим театром контента не нужно и бессмысленно в любых условиях, но это другой вопрос), потому что отношусь к нему как к такой же необходимой практике, как образование или медицина. Но радость и боль «Точки доступа» заключались в том, что фестиваль из маргинальных опытов по освоению отдаленных локаций превратился в заметную институцию. Слишком заметную для того, чтобы делать независимое искусство, но недостаточно заметную для того, чтобы, например, получать фиксированное государственное финансирование (да, я из тех, кто считает, что государственные деньги должны тратится на культуру, потому что это деньги налогоплательщиков, а значит, и мои).

Фестиваль прошел восемь раз, и каждый раз решение о том, что он будет продолжаться, и этим летом тоже, принималось в январе-феврале, когда приходили ответы по грантовым законам: то есть стать последним мог вообще-то каждый выпуск. Нормальная ли это ситуация для единственного в своем роде российского фестиваля, последовательно работающего в области сайт-специфического искусства? Кажется, нет. Действительно ли неконвенциальный театр в России не должен претендовать на выход из подполья, чтобы сохранить свою способность быть медиумом по расширению нашего опыта, по выходу за пределы миметического, построенного на пресловутой триаде, сценического искусства? Кажется, да. Во всяком случае, пока что-то кардинальным образом не изменится.

Пожалуй, «опыт» — наиболее правильное слово для описания практик «Точки доступа», где большинство спектаклей создавалось специально для фестиваля. Где результат химической реакции всегда был сюрпризом: так, созданный именитым режиссером Мартином Шиком спектакль «Санкт-Петербург вне себя» (2018) по мотивам книги архитектора Рэма Колхаса на прогулочном пароходе по Неве скорее стал провалом, чем творческой победой. Но фестиваль никогда и не был смотром достижений, он был открытой новым именам и формам структурой, магмой для появления пресловутых «новых форм». Поэтому многое из того, что было показано на «Точке», вызывало постепенно за ненужностью отпавшие споры о том, почему это театр. «Потому что», — как ответил на этот вопрос в онлайн-интервью Тассос Стивенс — руководитель британской компании «Coney», создающей работы на стыке партиципаторных практик и гейминга. Во время пандемийного 2020 года («Точка доступа» длилась больше четырех месяцев, и чем же нам всем было еще заниматься, как не осваивать Whatsapp, Telegram, Facebook messenger, Zoom в качестве новых сайт-специфических локаций) Стивенс вместе с ассистентами из России сделал — разумеется, дистанционно — спектакль «Делегация»: по сюжету зрители из России и зрители из Великобритании встречались в комнатах виртуального отеля. Да, мы негласно договорились о том, что будем считать театральными событиями те, в которых «мы подозреваем, что наше поведение запрограммировано согласно… условиям, которые мы считаем театральными» 2. Впрочем, этому волнующему вопросу больше ста лет. При всем новаторстве спектакля «ЛАВ» (2019) Элины Куликовой, где зрители отправлялись в путешествие по обшарпанным пространствам завода слоистых пластиков, у этой стратегии можно обнаружить предшественников среди футуристов и символистов. Заявленная Крэгом эмансипация пространства, обеспокоенность футуристов зрительской пассивностью и их эксперименты с горизонтом внимания, чувствительность дадаистов к повседневности и постановочный суд со зрителями в качестве присяжных — это театральные практики первой трети XX века, времени исторического (еще даже не послевоенного, всё всем разрешившего) авангарда.

Я вспоминаю пандемийные весну и лето с трепетом — как возможность поговорить с Ричардом Шехнером, Сюзанной Кеннеди, Клер Бишоп, Джаном-Марией Тозатти — и как повод оказаться в лиминальном пространстве между театром с его второй реальностью и очень личными практиками общения (спектакли «Единство одиночества» и «Все письма — это письма о любви» Элины Куликовой, «Игрушки Люшера» Ильи Мощицкого и «Я делаю тебе сайт-специфик, пока ты режешь лук у себя на кухне» Олега Христолюбского), которые позднее было любопытно препарировать в контексте феномена спектакля для одного зрителя3.

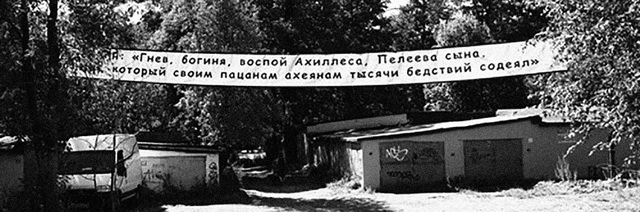

Думаю, что самым ценным качеством фестиваля — помимо лично важного для меня как куратора горизонтального и эффективного способа организации вкупе с отточенностью всех процессов — было стремление к поиску тех самых способов высекать уникальный зрительский опыт. Не универсальный, а очень личный, часто лежащий вне границ интерпретации и не всегда поддающийся рефлексии. Освоение новых локаций — да. Парки (в том числе Удельный), гипермаркет, Финляндский вокзал, квартиры, завод, уборная отеля Hilton, киностудия «Ленфильм», общество «Знание», цифровые платформы. Об этом немало написано. Гораздо сложнее зафиксировать флюидное — например, то, что происходит с тобой, когда ты на охтинском пустыре выслеживаешь жертву вместе с группой «волков» в спектакле «Охота» (2017) финской арт-группы Toisissa tiloissa. Тогда зрители становились стаей, что носится по спальному району города в поисках условного лося. Новоиспеченные волки коммуницировали исключительно посредством воя, и постепенно оказывалось, что этого более чем достаточно. А еще в коллективе сами собой обнаруживались «спринтеры» и «стайеры», вожаки и диссиденты. Опыт зрителя в данном случае и был событием, он заключался в попытке выйти за рамки не только мимесиса, но и какого-либо порождения образов вообще. Выход за пределы вначале искусства, а потом и культуры — возврат к хтоническому прошлому, блокирующий мышление, но освобождающий каналы восприятия.

Игровое отношение к привычным пространствам, социальным ролям и правилам, размывание границ между видами искусств, между искусством и повседневностью, проблематизация зрительского восприятия — для меня смысл «Точки доступа» в этом. Сегодня нельзя не думать о том, насколько пророческим оказался «Центр русской эмиграции» (2022), где, таскаясь по кабинетам обобщенного МФЦ — он был устроен в здании Екатерининского собрания — и заполняя бланки, мыволей-неволей примеряли на себя роль эмигрантов (или, наоборот, нет). Насколько утопическим и хрупким был подробно воспроизведенный и узнаваемый мир школьников в «Симуляторе школы». Насколько символичной оказалась «Лаборатория границ» в Ивангороде — она предваряла фестиваль-2022, но ретроспективно кажется его квинтэссенцией.

Год назад я написала по итогам Лаборатории текст в буклет фестиваля. Поскольку буклет больше не найти, а в электронном виде текста нет, я, что называется, оставлю этот фрагмент здесь. «К итоговому показу семь созданных командами локаций выстроились в маршрут с более нигде не мыслимым хронотопом: очень разные эпизоды как бы случайно объединились артикуляцией вневременного зияния. Это переданное разными средствами выпадение из времени — квинтэссенция атмосферы Ивангорода, но не только: воплощенная в инсталляциях и спектаклях зыбкость пространственно-временных категорий позволила переосмыслить город как антиутопию в действии, намеки на приближение которой мы, увы, ощущаем в наших сегодняшних реалиях. В этом очень зеленом городе мало машин и мало людей — особенно сейчас, когда граница закрыта. Еще здесь нет театров и кинотеатров, зато очень много заброшенных и захламленных зданий, хранящих таинственный дух остановившегося времени, напряженную и воинственную тишину приграничья.

Итоговый показ лаборатории шел восемь часов. <…>

Участники лаборатории объединялись в самые неожиданные команды, и многие из них делали то, чего никогда раньше не пробовали не только в смысле новых функций, но и в смысле особого типа работы с пространством, которое способно вести за собой, если научиться в него вслушиваться. Скупой реквизит не декорировал локации, а лишь позволял их голосам зазвучать. Лаборатория в Ивангороде оказалась именно об этом — умении услышать».

Умение услышать больше не нужно, границы закрыты, зыбкость опасна, а антиутопия стала нашей новой реальностью. «Точки доступа» больше нет.

Сентябрь 2022 г.

1 Pesochinsky N. The Access Point in St. Petersburg: Interview with Filipp Vulakh, Yulia Kleiman and Alexei Platunov // Critical Stages / Scenes critiques. 2021. December. № 24. URL: https://www.critical-stages.org/24/the-access-point-in-st-petersburg-interview-with-filipp-vulakh-yulia-kleiman-and-alexei-platunov/.

2 Burns E. Theatricality: as Study of Convention in the Theatre and in Social life. London: Longman, 1972. P. 33.

3 Клейман Ю. А. Один в театре: феномен спектакля для одного зрителя // ШАГИ/Steps. 2022. Т. 8. № 1. URL: https://shagi.ranepa.ru/files/shagi22_1/shagi22_1_05.pdf.

Комментарии (0)