-

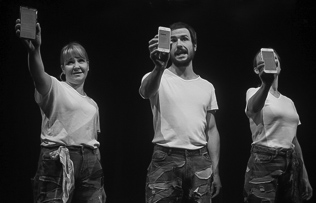

«451 градус по Фаренгейту». Р. Брэдбери.

Северодвинский драматический театр.

Режиссура, сценография и музыкальное оформление Алексея Ермилышева.Режиссер Алексей Ермилышев поставил спектакль по роману-антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» в год 100-летия писателя. В диалоге с автором, который предвидел многие явления нашего века, театр ставит неутешительный диагноз современному обществу.

«У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны», — говорит один из персонажей романа. Между тем в обществе, которое создано в художественном мире Брэдбери, главной ценностью провозглашено счастье, которое должен испытывать каждый нормальный член этого общества. А чтобы не провоцировать разлад внутреннего мира и уберечь людей от критического восприятия действительности, в этом обществе будущего не принято читать книги, но приветствуется их сжигать. В мире произошел странный перевертыш: пожарные больше не спасают людей и ценные вещи от огня, а сами разжигают пламя, пожирающее ценности прошлого.

-

«Три». По пьесе А. П. Чехова «Три сестры».

Театр Поколений.

Режиссер Максим Карнаухов, драматург Элина Петрова.Не идя проторенной дорогой воплощения на сцене «группы лиц без центра» в постановках по Чехову, Максим Карнаухов в спектакле «Три» оставляет лишь центр группы. Правда, практически без лиц, поскольку главным героем этого произведения станет время. На лекции (именно так определен жанр спектакля) участники проведут пять опытов, но для зрителей все пять будут за один. За один миг между прошлым и будущим. Именно он...

Но музыкальное оформление спектакля более оригинально — в нем используются композиции Alva Noto, а фоновой темой для сестер невольно становится песня «Мумий Тролля» «Такие девчонки». Хотя, может, это было лишь чудо в честь дня рождения солиста группы Ильи Лагутенко из-за совпадения с первым премьерным показом?

-

Сегодня на XXX Международном театральном фестивале «Балтийский дом» показывают спектакль РАМТа «Ромео и Джульетта» в постановке Егора Перегудова. Предлагаем нашим читателям текст Владиславы Куприной об этом спектакле, опубликованный в № 99 «Петербургского театрального журнала»:

Подземный переход, белый холодный свет, неоновые надписи над стеклянными павильонами, фронтально растянувшимися из кулисы в кулису: кофе, книги, цветы. Внутри ларьков тот же белый свет с нулевой температурой. Ячеистый железный пол, стены и низкий потолок. Над потолком — черным-черно и сияет огромная ледяная ладонь. Такие скульптуры вырезают на рождественских фестивалях и ставят в начале января у входа в торговые центры. Длань эту видим только мы, зрители. В переходе — из красоты лишь кола и чипсы. Рука тает, вода просачивается, и с потолка размерено падают капли в убогий жестяной тазик. Вверх уходят две лестницы, куда они ведут — нам знать не дано. Но оттуда, сверху, изредка вползает туман и струится зимний свет. Цвета нет: здесь не серый, а металлический, не белый, а прозрачный, все спрямлено, как и положено современным катакомбам на последних станциях метро. Действие будет происходить в унылой кишке подземного перехода.

-

«Оптимистическая трагедия». В. В. Вишневский.

«Раскольников». По мотивам романа Ф. М. Достоевского.

Коляда-Театр на XXX Международном театральном фестивале «Балтийский дом».

Режиссер Николай Коляда.Авторский театр Николая Коляды давно вышел за пределы Екатеринбурга. Гастроли по России и Европе, более 70 выпущенных детских и взрослых спектаклей, фестиваль «Коляда-Plays» — вот лишь общие очертания масштаба этого частного театра.

Когда на всех обрушился карантин, поползли слухи — не слухи, что «Коляда-Театр» закрывается, что Коляда объявляет голодовку... И вот на XXX Международном театральном фестивале «Балтийский дом» среди видеопоказов спектаклей западных авторитетов мы видим живой и соскучившийся по зрителю Коляда-Театр во главе с улыбчивым художественным руководителем (он же режиссер, драматург и вообще «бренд Урала»).

-

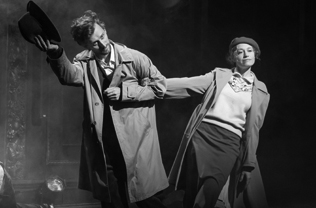

«Тартюф» Ж.-Б. Мольер.

Тюменский Большой драматический театр.

Режиссер Александр Баргман, художник-постановщик Елена Жукова.«Тартюф» — восьмой спектакль Александра Баргмана в Тюменском театре драмы. Первым был «Мольер» Булгакова, поставленный в 2011 году. Спустя почти десять лет история взаимоотношений режиссера и театра перешла от автора к его произведению.

Баргман в этом спектакле играет не только с театральной темой (вообще близкой режиссеру), но и со временем: с одной стороны, заложенное в пьесе классическое триединство, а с другой — такие подмигивания из будущего, создающие рамку для действия. В структуре спектакля есть пролог и эпилог. И вот уже в первой сцене, еще при закрытом занавесе, герои собираются на представление «Дон Жуана» Мольера, разыгрываемое с помощью перчаточных кукол на ширме. И это первый привет из будущего: пьеса «Тартюф» написана Мольером в 1664 году, а «Дон Жуан» — годом позже.

-

«Как Зоя гусей кормила». С. Баженова.

Театр на Васильевском.

Режиссер Денис Хуснияров, художник Александр Мохов.Первое, что привлекает внимание в этом спектакле, — сценография. На сцене полуподвальное помещение — какой-то бункер, напоминающий тюремную камеру: стены покрыты типовой зеленой краской пополам с грязной штукатуркой, над кушеткой висит гобелен с оленями, рядом раковина, напротив лестница, уходящая куда-то вверх. Здесь от внешнего мира спасаются два человека — мать и сын. Сын Вова (Артем Цыпин) свернулся на кушетке, мать Зоя (Татьяна Малягина) лежит в кровати на лестнице, перекрывая дорогу наверх, к выходу. Ощущение некого постапокалипсиса: два человека вынужденно самоизолируются от мира, в котором происходят катаклизмы, войны, эпидемии. Для матери эта изоляция видится спасением, она охраняет как вход в это убежище, так и выход. Но для сына пространство является скорее тюрьмой, а его кушетка — нарами.

-

О Мастерской детской драмы «10 минус»

В начале года РАМТ совместно с СТД РФ запустил Мастерскую детской драмы «10 минус». В рамках проекта авторы должны были создать новые пьесы для большой сцены. На основе заявок организаторы выбрали драматургов, которые на протяжении нескольких месяцев писали пьесы для детей от 6 до 10 лет — самой не охваченной новыми текстами аудитории. Кураторами проекта стали критик Павел Руднев и драматург Михаил Бартенев, под их руководством было создано семь работ. Четыре из них РАМТ предложил режиссерам, которые представили эскизы на Маленькой сцене театра. После финальной доработки тексты будут выложены на сайте РАМТа.

-

«Нана». По мотивам романа Э. Золя.

Новая сцена Александринского театра.

Режиссер Андрий Жолдак, художники Андрий Жолдак, Даниэль Жолдак и Симон Мачабели.Какой колоритной сценой начинается роман Золя! Публика толчется в фойе в ожидании спектакля — обещают показать новую актрису, главным достоинством которой оказываются не голос и не талантливая игра, а не знающая стыда самодовлеющая телесность — природный магнит. Конечно, Нана никакая не актриса, но, думалось, как театр может пройти мимо себя самого и не заглянуть в зеркало, предложенное французским классиком? Однако начало романа режиссера не заинтересовало, зрителю даже специально сообщают, что действие начинается с седьмой главы. Жолдак пошел другой дорогой и отдал предпочтение более универсальному: тому, что Нана — женщина. И вот галерее неоднозначных, пускающихся в приключения чувственности героинь его театральной вселенной прибыло.

-

Любые слова по поводу человеческого ухода невольно содержат пафос. А вот пафоса-то Илья и не принимал. Всё, что делал, стрелами поражало всяческую помпезность и выспренность в самые их сердцевины. Стрелы были не ядовитыми, яда у этих необыкновенных людей, Ильи и Майи, вообще в арсенале не водилось. Как-то обходились в нашей жизни без отравы, хотя развенчивали помпезный стиль последовательно и убийственно. Весь их невероятный Лиликанский театр был придуман как рефлексия на «большой стиль», и что это за чудесный театр Драмы, Оперы и Балета, где многостраничные партитуры, оркестр, хор и кордебалет, а также двадцать перемен декораций умещаются в коробку и 15 минут сценического времени! А сколько было мистификаций: неизвестные рукописи великих авторов, выдающиеся артисты, прописанные в программках со всеми регалиями, но так и не появлявшиеся в спектаклях...

-

О читках пьес в рамках финала конкурса современной драматургии «Рeмарка» в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина

В нашей стране много драматургических фестивалей, и это хорошо. Не в том смысле, что количество лучше качества, а в том, что множество достойных текстов, которые не доходят даже до лонг-листа у одной ридерской команды, все-таки имеют шанс сделать это у другой. Фестивали придумывают себе особые ограничения, которые позволяют отличаться друг от друга, особые условия воспроизведения текстов и систему отбора. Главные особенности «Рeмарки» всем давно известны: финал конкурса каждый раз проходит на новой площадке, эскизы представляют не команды режиссеров, а команды театров (что дает больше шансов на будущую премьеру), а все пьесы в рамках фестиваля распределяются по старомодному возрастному критерию (12-, 12+ и 18+). И если особенности формата «12-» более-менее ясны, то 12+ часто отличается от «взрослой» категории только отсутствием обсценной лексики.

-

«Горбачев».

Театр Наций.

Режиссер и художник Алвис Херманис.Алвис Херманис поставил в Театре Наций спектакль «Горбачев». На одном из первых показов его 89-летний герой смотрел на свою жизнь из боковой ложи; хотелось бы знать, о чем он думал в этот момент. Мы этого никогда не узнаем, что бы он ни говорил журналистам и что бы они ни приписывали ему, но, пожалуй, именно этот зазор между реальной жизнью и мифом, между тем, как было, и тем, как вспоминается, между тем, как воспринималось тогда и как видится теперь, между событием и его интерпретацией, и так далее, и так далее, — это самое главное в спектакле. Этот зазор, заполненный размышлениями режиссера, актеров и нашими тоже.

-

«Дания-тюрьма». По пьесе А. Волошиной.

Камерный театр Малыщицкого.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Надежда Лопардина.У этого спектакля нет начала. Мы входим в его пространство в какой-то случайный момент, невидимые, и герои не ждут нас — их жизнь будто шла до нашего появления и может продлиться после. Аня (Полина Диндиенко), сидя за компьютером, печатает текст; Митя (Александр Худяков) читает книгу. Так бывает интересно заглянуть в какое-нибудь окно многоквартирного дома, чтобы увидеть краем глаза, как течет чья-то чужая, неведомая тебе жизнь, здесь — то же ощущение. Усиленное тем, что свое зрительское место ты ищешь — вдоль белых стен, между буфетом и письменным столом, раковиной и матрасом, рядом с торшером на тонкой ножке, в темном углу или напротив круглого стола, покрытого клеенкой. Художник Надежда Лопардина решает поместить героев в домашний, подробно-бытовой мир коммунальной квартиры. Не условный — настоящий.

-

«Толстая тетрадь». А. Кристоф.

ГИТИС, Мастерская О. Кудряшова.

Режиссер-педагог Татьяна Тарасова, художник Ольга Галицкая.Сначала они прихлопывают муху, ползающую по столу. Или таракана? Убийство насекомого будет бескровным, но мальчики-близнецы в этот момент перестанут быть теми, кто «мухи не обидит».

Потом — назло бабушке-«ведьме», в деревню к которой привезла их мама, чтобы они не умерли с голода, — самовольно зарубят курицу. И символично измажутся кровью. Впервые.

-

«Петерс». По рассказу Т. Толстой.

Театр «Старый дом» (Новосибирск).

Режиссер Андрей Прикотенко, художник Ольга Шаишмелашвили, композитор Илья Голицын.Этот рассказ Татьяны Толстой принадлежит (в моем личном списке) к серии «Необязательные люди». Ведь, кажется, каждый человек для чего-то рождается на свет божий. Но есть люди, про которых совершенно невозможно понять: в чем была задача Создателя, зачем, для чего? Ну, были бы это зверь, пичужка, насекомое — понятно, что заняли бы они свое место в пищевой цепочке и были бы съедены для продолжения чьей-то более важной жизни. Но человек? По большому счету, его и есть-то некому.

-

«Бульба. Пир».

Театр на Малой Бронной.

Режиссер Александр Молочников, художник Максим Обрезков.Как и многие спектакли нынешнего ковидного межсезонья, «Бульба. Пир» увидел свет сильно позже заявленного срока. Но свою витальную энергию, кажется, на карантине только приумножил. Первый в Театре на Малой Бронной спектакль Молочникова носит все тот же яростный антимилитаристский запал, что и его блистательный режиссерский дебют «19.14». Если сравнить спектакль с человеком, то «человек» этот — молодой, рассерженный, доведенный до взрыва, плевавший на правила приличия, вкус, последствия своих действий, бросающий в лицо на каком-нибудь чинном семейном или деловом торжестве всю известную ему правду о семейных постыдных тайнах, не стесняясь в выражениях и разрывая все поводы и связи.

-

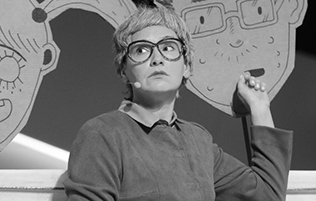

«Все тут».

Школа современной пьесы.

Идея, композиция и постановка Дмитрия Крымова, художник Мария Трегубова.У каждого художника наступает время своего «Амаркорда». Особенно если он лирик. У несомненного лирика Дмитрия Крымова это время не могло не прийти. «Я вспоминаю...»

Спектакль принципиально бесструктурен и предельно свободен. Попробую-ка и я почувствовать себя свободно, не думать о форме и логике... Как пойдет — так пойдет.

И да, тут будет много местоимения «я». Потому что спектакль не просто от первого лица: в нем ходит мешковатый и в очках Александр Овчинников, изображающий Дмитрия Крымова. Вот и я тоже выхожу исключительно от своего лица.

-

«Двенадцатая ночь, или Как угодно». У. Шекспир.

Никитинский театр.

Режиссер Юрий Муравицкий, художник Ваня Боуден.Можно долго и нудно писать подводящий текст про то, что категория «игры» в театре столь же древняя, как и само театральное искусство, и того больше — напрямую обращена к ритуалу: Большим и Малым Дионисиям, ритуальным священнодействиям и многочисленным сюжетам из истории бродячих трупп труверов, трубадуров и т. д. Можно начать ворошить кости Евреинова, вспоминая социальную подоплеку игры как таковой у детей и животных. Можно вообразить себя Максом Германом и через призму исторического метода реконструкции спектакля выстроить хрупкие параллели между современной интерпретацией Шекспира на воронежской сцене и постановками в лучших традициях эпохи Ренессанса. Все это с легкостью можно было бы проделать, но я не стану.

-

«Как тебе такой тятр, Илон Маск?». П. Коротыч и М. Всё-Таки.

Театр Юных Зрителей им. А. А. Брянцева.

Режиссер Олег Христолюбский, художник-постановщик Егор Пшеничный.В пьесе Полины Коротыч и Маши Всё-Таки, по которой Олег Христолюбский поставил спектакль в петербургском ТЮЗе, право говорить и быть услышанными оказывается привилегией тех, у кого есть власть, в данном случае — учителей и родителей. Герои истории, девятиклассники, столкнувшись с хамством и ложью взрослых, решают выразить протест, сорвав предстоящий экзамен по говорению. И в тот единственный раз, когда от них требуют высказаться, подростки молчат, а после честно сообщают взрослым все, что думают, открывая неприятную правду о них.

-

Режиссерская лаборатория «Школьная классика: новый ракурс» на Пушкинском театральном фестивале в Пскове

На режиссерской лаборатории «Школьная классика: новый ракурс» на XXVII Пушкинском театральном фестивале показали три эскиза по русским классическим произведениям. Мирная жизнь и смерть профессионального военного, приготовление к смерти и смерть на поле битвы — основные темы. Не все эти тексты изучают в школе и ставят в театре. «Война и мир» Толстого — частый репертуарный гость, Всеволода Гаршина помнят по «Лягушке-путешественнице» и редко ставят, а Леонида Андреева актуализировал для театра Миндаугас Карбаускис. Но во всех текстах мы видим человека в преддверии смерти. Кто-то из героев знает, когда умрет, как в «Рассказе о семи повешенных», кто-то нет, как старый князь Болконский, кто-то остался жить, но по сути умер, как в «Четырех днях».

-

О двух премьерах в городе Кирове

2 и 3 октября кировский «Театр на Спасской» со второй попытки (сентябрьские планы нарушил неизбежный ковид) открыл свой 85-й сезон. Зрителям представили сразу две премьеры — «Русское варенье» и «Историю одного преступления».

комментарии