-

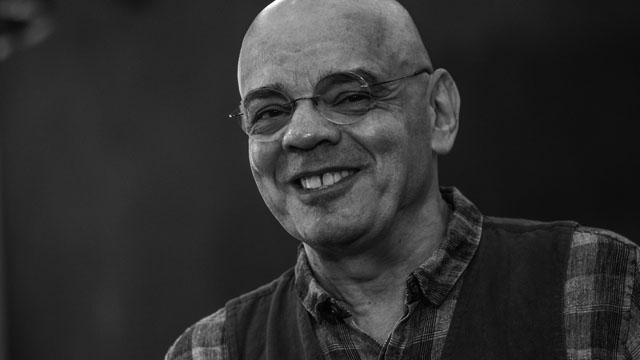

Когда я думаю о Константине Райкине, я чувствую себя персонажем одной известной сказки, который искал у другого персонажа тайный источник энергии — где же у него кнопка? Вот так и я думаю: где же у Райкина эта — нет, не кнопка — эта целая атомная электростанция, к которой он тайно подключается, чтобы заряда хватало на все и на всех — на роли, на постановки, на концерты, на театр, на бесконечную стройку, на студентов, да в конце концов на саму жизнь, до которой он тоже большой охотник. Как хотите, а с законом сохранения энергии он как-то лично договорился — ему разрешают точно больше, чем всем остальным людям.

-

«Море». И. Смагина.

Театр «Суббота».

Режиссер Марк Букин.Марк Букин не ладит с современной драматургией. Ему, любителю все переворачивать, переписывать, перекраивать, в ней делать будто нечего — тесно, душно, неинтересно. Она сковывает его режиссерскую свободу, беря на себя половину авторской новизны. Однако театр «Суббота» пошел на эксперимент и позвал Букина на фестиваль коротких пьес «Stories», где Марку предстояла встреча с новой новой драмой в лице Ирины Смагиной.

-

За три года Нижегородский театр оперы и балета из театра третьестепенного превратился в один из главных оперных театров страны. Эта счастливая перемена в судьбе связана с именем худрука Алексея Трифонова, в 2022-м возглавившего театр. Вот только Трифонов не музыкант, не режиссер и не балетмейстер — худруком стал человек, в свое время окончивший РГГУ (факультет истории, политологии и права), затем аспирантуру ИНИОН (политические науки) и даже успевший поработать в Госдуме. Но гораздо дольше — 15 лет — он проработал директором musicAeterna, затем последовали Пермская филармония и должность директора по развитию Пермского театра оперы и балета. Выяснилось, что в Трифонове живет дягилевская способность находить таланты и предъявлять их публике. Продюсер как руководитель именно художественный — вот его амплуа. Дарья Макухина расспрашивает Алексея Трифонова о том, как работает оперный театр (конкретно в Нижнем Новгороде и вообще).

-

«Двадцать дней без войны». К. Симонов.

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Марина Брусникина, художник Николай Симонов.В спектакле МХТ, поставленном театром к 9 Мая, — то есть в спектакле «датском» именно в советском значении этого слова, вновь ставшем актуальным, — нет ни пафоса, ни надрыва, ни истерики, ни вранья, ни пустоты, ни цинизма, ни лжи.

-

О пьесах и постановках драматургического конкурса «Зачем я это помню»—2025

Я уже третий год в качестве эксперта читаю пьесы конкурса «Зачем я это помню», но только сев за этот текст, задумалась о том, что в названии конкурса звучат главные вопросы, которые, возможно, должен задать себе драматург, прежде чем писать пьесу не только про 90-е, но и вообще любую пьесу о прошлом. Что такое «память» и что такое «помнить»? Что я помню, как я помню и почему именно это? Что я забыл и почему? Зачем я про это решил рассказать?

-

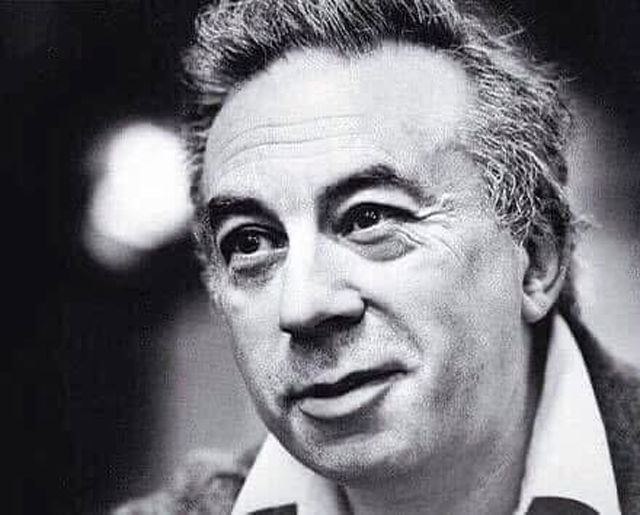

Эту фразу Эфрос привез когда-то из Японии, где ставил «Вишневый сад».

Сегодня ему 100 лет.Кажется, он вглядывается из своего заоблачного сада-рая, вишня вся в цвету, (Господи, ты же его взял сразу в рай, да?):

— Как вы там?..Если кратко, я бы озвучила ответ голосами его актеров из «Островов в океане»:

— Здорово одиноко вам будет там...

— Да, — сказал я, — нам будет здорово одиноко. -

О Х Окружном театральном фестивале «Белое пространство» в Ханты-Мансийске

Фестиваль «Белое пространство» зародился более двадцати лет назад с поездки трех критиков (Олега Лоевского, Алены Карась и автора этого текста) по четырем городам Ханты-Мансийского округа, где уже работали пять профессиональных театров. Это были Нижневартовск, Нефтеюганск, Сургут и Нягань. Поездка была впечатляющей. На самолетах, в поездах, на машинах, только что не на оленях. На общей конференции после этих поездок, инициированных тогдашним председателем департамента по культуре Александром Коневым, и была предложена идея создания общего фестиваля. И конечно, если бы не мощная энергия и воля Конева, вряд ли фестиваль состоялся бы. Название ему придумал Леонид Архипов, тогдашний соратник Конева.

-

«Утиная охота». По пьесе А. В. Вампилова.

БДТ имени Г. А. Товстоногова.

Режиссер-постановщик и художник-постановщик Антон Федоров.Режиссерский сюжет «Утиной охоты» Антон Федоров начинает с того, что мы смотрим кошмар Зилова. Он оказался внутри чужого кино, как будто случайно вышел из лифта не на том этаже. Попал в съемочный павильон с декорациями, где сверху огромный осветительный прибор, сбоку еще один, от ослепительного луча которого он закрывается. «Это не мое», — будет повторять он много раз во время действия.

-

О лабораторной программе V Фестиваля «Культурный ВыборГ. Адаптация».

Программный директор и куратор лаборатории Александрина Шаклеева

Алиса Фельдблюм — Юлии Осиповой

Привет, Юля! Клево мы с тобой съездили в Выборг, да? По-моему, отличный у Театра на Литейном получился фестиваль: насыщенная образовательно-развлекательно-музыкально-экспериментальная программа из пяти лекций, шести привезенных спектаклей, мастер-классов для детей, драматургической читки, инструментального концерта-распутья «Направо пойдешь» и, конечно, пяти лабораторных эскизов. Кстати о них — так вышло, что мы с тобой как-то интуитивно поделились: я застала лабораторные показы, а ты попала на лекции, спектакли и охватила фестиваль целиком. Он, к слову, шел аж три дня — на протяжении всего времени с самого утра и до позднего вечера Выборг культурно адаптировался командой Театра на Литейном и приглашенными гостями.

-

(25.11.1938 − 13.06.2025)

«Кто хочет сидеть с Фасман?»

Фасман была детская фамилия Ирины Григорьевны Мягковой.

Этот вопрос задавала послевоенному московскому классу ее учительница, девочки смеялись и прятали руки за спину.«Чужая так чужая» − написала Ира в своей книжке «Чужая девочка».

13 июня Ирина Мягкова ушла от нас, прочертив свой жизненный круг.

-

«Певица Жозефина». По мотивам повести Ф. Кафки.

Театр-лаборатория Анны Белич.

Постановка и хореография Анны Белич, художник-постановщик Эмиль Капелюш.Жила-была певица Жозефина, которая пела для мышиного народа. Мы никогда не узнаем, ни о чем она пела, ни как в действительности звучал ее голос. Может быть, и никак не звучал: ведь это и не пение было, а только свист. Так написано у Кафки. Но как прочитать этот образ? Вариантов много. Свист в мире мышей, которые никогда не умели говорить. Свист в мире мышей с задушенными голосами. Хочется сказать: свист ветра.

-

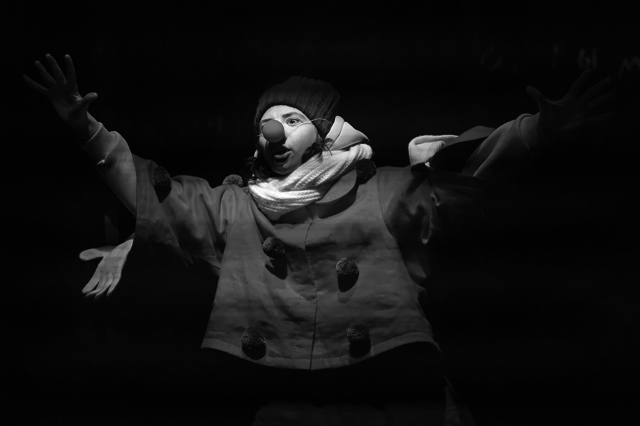

«Алые паруса». А. Грин.

Большой театр кукол.

Режиссер Руслан Кудашов, художник Марина Завьялова.Юные души собрались на корабле и плывут куда-то среди темноты мира. Студенты мастерской Руслана Кудашова находятся на сцене, сидя на стульях по периметру небольшой площадки. Но на сцене и зрители: пробравшись через служебный ход, мы оказываемся на одном с артистами планшете, а где-то со стороны зала грохочет шторм, буря, что-то страшное, стихийное — ограждает только жестяная стена-занавес. В условном трюме юные герои будут вести хрестоматийную историю об Ассоль и Грее.

-

О XVII Международном театральном фестивале «Науруз — 2025»

В этом году театральный фестиваль тюркоязычных народов «Науруз» проходил в двух зданиях Театра Камала — не столь давно введено в эксплуатацию новое, совершенно космическое произведение архитектурного искусства, которое, подозреваю, весьма нелегко насыщать новым содержанием и осваивать в работе. Фестиваль тут в помощь, тем более что протяженность его велика — более двух июньских недель и около тридцати спектаклей. Помимо говорящих на тюркском театров Татарстана, Башкортостана, Якутии, Хакассии, Алтая, а также Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, в смотре участвовали и коллективы, принадлежащие другим языковым группам: чувашский, адыгейский, марийский. А еще добавились Колумбия с Бразилией и ЮАР. Заседала Ассоциация национальных театров России. Приехали сам Теодорос Терзопулос, а потом и Валерий Фокин. Одному критику объять всю программу не представлялось возможным, поэтому эти заметки носят выборочный характер. Однако кое-какие особенности и даже тенденции разглядеть удалось.

-

«Богема». Д. Пуччини.

Михайловский театр.

Режиссер Владимир Кехман, художник Вячеслав Окунев, дирижер Михаил Татарников.Худрук Михайловского театра продолжает свои труды по развлечению публики — очередной премьерой стала «Богема» Джакомо Пуччини. Одна из самых популярных в мире опер показалась ему слишком сложной для сегодняшнего зрителя — и музыкально, и сюжетно. «Богему» надо было упростить — но с этой задачей Владимир Кехман справился не вполне.

-

К юбилею Генриетты Наумовны Яновской

Сегодня 85 лет Генриетте Наумовне Яновской. В преддверии МТЮЗ собрал книгу-альбом из ста писем к ней разнообразных деятелей нашей культуры. Мы попросили театр поделиться и прислать нам то, что захочется Каме Мироновичу... Публикуем в том порядке, какой выбрал он.

-

«Васса». Текст К. Стешика по мотивам пьесы М. Горького «Васса Железнова».

Театр Наций.

Руководитель постановки Юлия Пересильд, художник-сценограф Николай Симонов.Начинается спектакль с надписи на занавесе: «Исполнительница главной роли Юлия Пересильд опаздывает». Потом занавес поднимается. Зрители видят стол и за этим столом персонажей, похожих одновременно и на участников Безумного чаепития из «Алисы», и на собрание химер из сна Татьяны в «Онегине»... Люди в карнавальных костюмах очевидно ждут кого-то важного, готовясь начать новогоднее музыкальное представление, но когда из зала все же появляется актриса Пересильд в красном брючном костюме с кучей подарочных пакетов в руках, выясняется, что начинать еще рано. Пересильд, попутно превращаясь в героиню спектакля Вассу, продолжает говорить по телефону, разруливая нечто неотложное, а зазвучавший было хор домочадцев привычно затыкается. Но вот деловая женщина, наконец, готова вручить семейству подарки и даже начинает что-то важное о себе рассказывать, но опять раздается звонок, и опять у матери семейства нет времени на своих домашних питомцев. Настоящая деловая женщина-лидер, привыкшая раздавать приказы и не желающая никого слушать. Да и кого там слушать.

-

Вышел № 120 с условным названием «Добро и зло».

В «ПТЖ» бывали журнальные разделы, посвященные таким глобальным категориям жизни и искусства как страх (№ 108), смех (№ 113), травма, исцеление (№ 117). Пришел час самому глобальному, сущностному — категориям добра и зла. Раздел небольшой, вполне лирический, но базовый: мы задаем вопросы коллегам, и первый из них — изменились ли понятия добра и зла в течение их жизни, нашей жизни, жизни каждого. В разные исторические периоды по-разному складываются отношения театра со сложностью мира. Сейчас наступило время нравственного букваря. Снова — и по буквам: что такое хорошо и что такое плохо...

Поскольку с этой проблематикой, держа ее в уме, мы и делали-собирали номер, многие материалы — особенно в рубрике «Процесс» — так или иначе откликались на тему.

-

«Свои люди — сочтемся». А. Н. Островский.

Малый драматический театр — Театр Европы. Спектакль Молодой студии.

Режиссер Лев Додин, художник Александр Боровский.

Елена Вольгуст — Марине Дмитревской

Марина, без лирического вступслова никак.

Мне 17 лет, первый курс театроведческого факультета, весна 1973 года. Не помню совершенно, как и когда мы ворвались в ТЮЗ на «Свои люди — сочтемся» режиссера Л. Додина. 13 апреля — точная дата той премьеры. В чем я совершенно уверена: провидцев среди нас не водилось. На тот мезозойский, как покажется всем сегодняшним молодым, момент имя «Лев Додин» именем еще не стало. В принципе. Театр Корогодского уже был, ухо на это словосочетание подзаточилось.

-

— Наташа! Ты сейчас где?

Молчит.

— Ты сейчас где?

Молчит.

— Ну как там вообще?

Молчит.

— Ну хоть что-то скажи.

Молчит.

— Юрского видела?

Молчит. -

О спектакле-променаде «Маршрут „Старухи“» 2025

Маршрут «Старухи» 2025, проект Константина Учителя, стал тринадцатым в истории этого спектакля-променада, который каждый год захватывает горожан в круговорот абсурда — и вертит, вертит в нем, чтобы потом, на закате, отпустить на берег залива. Горожане с энтузиазмом подчиняются.

комментарии