-

«Мрамор». И. Бродский.

Театр «Особняк».

Режиссер и художник Павел Семченко.Стол, покрытый торжественной красной скатертью, сзади на стене — три зеркала из пластика, искажающие отражения, отчасти напоминают трюмо в артистической гримерной. Все визуальные и чувственные ассоциации здесь лишь «отчасти», нет ничего точного и строго узнаваемого, все лишь «напоминает», меняющийся свет делает пространство мерцающим, пульсирующим. По краям от зеркал — две пирамиды из голов, и головы эти никак не напоминают о канонах Античности, о мраморных бюстах классиков, которых имел в виду Бродский. Эти разного размера головы — из архаики, из грубого языческого века, ну или из современного мультфильма.

-

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». По повести У. Старка.

Няганский ТЮЗ.

Режиссер и художник Иван Пачин.У Ульфа был дедушка, который любил свиные ножки, сигары и умел виртуозно рыбачить. А вот у его друга Берры не было совсем никакого дедушки. Но разве есть что-то невозможное для мальчишек семи лет?..

Иван Пачин сейчас находится в авангарде российского театра для детей: это он поставил спектакль-хит по повести Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» в Большом театре кукол. Кроме того, в его режиссерском портфеле есть «Чудаки и зануды» Ульфа Старка и «Вафельное сердце» Марии Парр. Все эти книги, открытые российскому читателю во многом благодаря издательству «Самокат», — мейнстрим в среде продвинутых современных родителей. К ним же относится и повесть Ульфа Старка «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?». Вообще-то Ульф Старк — классик шведской литературы для детей, но в России его книги появились относительно недавно и имеют еще небольшую сценическую историю.

-

Этот номер продолжает традицию молодежных номеров, начатую нами еще в № 52. То было в 2008, и с тех пор — с периодичностью в один-два года — редакция отдает номер в руки студентов...

Этот — несомненно, войдет в историю журнального дела своей обложкой: ни один экземпляр тиража не повторяется, все обложки эксклюзивны и явились результатом ручной работы Максима Исаева!

Его идеей было зашифровать некую тайнопись, послание, чтобы у каждого читателя оказался кусочек, по которому свои нашли бы своих и сложили общий паззл. По QR-коду в номере вы можете посмотреть видео: так создавалась эта обложка.

Тема номера — независимые театры. Начинающие критики, студенты часто берутся в молодежных номерах именно за такие темы, почти совсем «отхлынув» от театров с колоннами, особенно питерских, уже который сезон переживающих художественную стагнацию. И сейчас они сделали номер, посвященный «негосам», потому что их интересует именно независимое искусство, потому что им все время кажется: вот там, на негосударственной территории — в отличие от государственных «вороньих слободок» — живут настоящие «певчие дрозды».

Содержание номера

Марина Дмитревская. К читателям и коллегам -

В день открытия на сцене Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина конкурса новой драматургии «Ремарка» мы предлагаем читателям интервью с Олегом Липовецким, который и придумал всю эту историю. Наш корреспондент Андрей Новашов побеседовал с режиссером о фестивале, руководстве театром и феномене театральной провинции.

-

Уважаемые Айсен Сергеевич, Ольга Борисовна, Юрий Степанович!

Ассоциация театральных критиков выражает глубокую озабоченность в связи с ситуацией вокруг Мирнинского театра. Принятое министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) решение о ликвидации Мирнинского театра как самостоятельной творческой единицы и превращении его в филиал Русского драматического театра им. А. С. Пушкина (г. Якутск) кажется нам поспешным и непродуманным. И дело не только в том, что эти театры находятся на расстоянии более 1000 км друг от друга, а в принципиальных различиях их художественных программ, творческих целей и задач.

-

Лаборатория с таким названием завершилась в Челябинском Молодежном театре

По идее организаторов, само слово «контур» в названии должно стать длящимся во времени персональным брендом Молодежного. Ежегодно Лаборатория может задавать контур поиска в разных темах: войны, советской литературы для детей, современной подростковой прозы. Набросать очертания проблемы, обозначить масштаб происходящего, контурно наметить курс развития — хорошее название, смыслоемкое.

Художественный руководитель театра Иван Миневцев собрал лабораторную команду из режиссеров разных «весовых» категорий — местного, начинающего и мастеровитого. И пьесы каждый из них выбрал на свое усмотрение тоже разной «весовой» категории — новая драма Житковского, хорошо сделанная пьеса Богаева и не пьеса вовсе, а роман ирландского писателя Джона Бойна. «Контур» соединил эти тексты в единую тему — война как перманентный фон мировой истории.

-

«Бесприданница». А. Островский.

Театр имени Ленсовета.

Режиссер Дмитрий Луговкин, художник Эмиль Капелюш.В предуведомлении к премьере на сайте Театра имени Ленсовета режиссер Дмитрий Луговкин заявил, что в «Бесприданнице» речь идет о любовных страстях — «каждый персонаж наделен страстью любви», все любят «страстно и искренне», и именно это делает пьесу «современной и своевременной». Тут можно бы и поспорить — насчет «каждого персонажа» в особенности, — потому что какая уж такая «страстная» и «искренняя» любовь у хищной мамаши Огудаловой? Или, может быть, от любви сгорает старый циник Мокий Парфеныч Кнуров? Да и расчетливый купчик Вася Вожеватов и не менее расчетливый Сергей Сергеич Паратов с его склонностью к авантюрам — вряд ли обитатели «волшебной страны» под названием «любовь», она же страна «обманная», «неверная», «весенняя» и так далее (см. про это в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс»).

-

«И100рия».

Большой Московский государственный цирк.

Режиссер-постановщик и автор идеи Аскольд Запашный, балетмейстер Дарья Пурчинская,

художник Надежда Русс, режиссер клоунады Андрей Шарнин.Спектакль к 100-летию отечественного цирка — тема благодарная, нужная и важная. Это всегда повод оглянуться назад, осознать свое место в истории, заглянуть в будущее. Формально юбилейная дата пришлась на 2019 год, и компания Росгосцирк отметила ее грандиозным гала-шоу в постановке Гии Эрадзе с участием легенд отечественного цирка, которое, чуть ли не впервые за последние лет 30, отснял и транслировал Первый канал.

Большой Московский государственный цирк, отданный творческой команде братьев Запашных, в стороне не остался и в гала-шоу участвовал. Но творческий потенциал «датского» спектакля исчерпан не был, и спустя год в цирке на проспекте Вернадского состоялась премьера полноценной постановки, посвященной 100-летней истории отечественного цирка.

-

«Сектор Газа».

Театр «ЦЕХЪ» и Экспериментальная сцена Театра-фестиваля «Балтийский дом».

Режиссер Анатолий Праудин, художник Игорь Каневский.«...покинув

Царский свой дом и весло корабельное взявши...

...В землю весло водрузи — ты окончил свое роковое,

Долгое странствие», —

читает из гомеровской «Одиссеи» актер Виктор Бугаков. Снова читает. И снова повторяет — все быстрее и быстрее. Но не интонирует точку.Так зачинается «Сектор Газа», финальная часть документальной трилогии «Одиссея» Анатолия Праудина.

Это Одиссеево роковое долгое странствие открылось четыре года назад в Петербурге на сцене театра «ЦЕХЪ» (который тогда еще жил на Конюшенной площади) спектаклем «Донецк. 2-я Площадка». Следующая — центральная — часть трилогии по гомеровской «Одиссее» год назад была осуществлена, стоит полагать, программно вдали от «родины» — в Самарском театре юного зрителя (СамАрт). И вот в последней части, «Секторе Газа» — возвращение в «ЦЕХЪ». Но ирония жизни хороша, и дело свое сделала хорошо: с Конюшенной площади театр переехал на Чкаловский проспект. Одиссей вернулся домой, но дом, как минимум, не тот, что прежде. А может быть, никакой и не дом. Думается, этим «подражанием» Аристотель вполне бы восхитился.

-

О фестивале молодой режиссуры «Артмиграция»

С 12 по 20 сентября в Москве проходил ежегодный фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция». Обозначенный точным словом, фестиваль так или иначе транслирует свое название не только концептуальной задачей формирования программы — выпускники столичных вузов привозят в Москву работы, поставленные в разных уголках родины, — но и задает им проблемный ракурс. Об этом (пусть такой аналитический подход и покажется наивным) расскажут и названия статей, написанных о фестивале в разные годы: «Мигрировать в будущее», «Миграция тем и смыслов», «Трудовые арт-мигранты» и так далее. Миграция — неслучайное, важное слово и для фестиваля этого года. С другой стороны, к чему излишнее подчеркивание букв — что же делать еще молодому художнику, как не обращаться к себе, как не мигрировать к своим истокам?

-

«Красный Моцарт». Д. Минченок.

МХАТ им. М. Горького.

Режиссер Рената Сатириади, художник Борис Краснов.Музыка Исаака Дунаевского пьянит.

Спектакль «Красный Моцарт» (о Дунаевском) дает ощущение укуривания. Укурка происходит под музыку самого Дунаевского, хотя он музыкальной комедии «Красный Моцарт» не писал.

Есть в этом могучем проекте МХАТа им. М. Горького что-то обескураживающе поприщинское. Он выводит за пределы разумного настолько, что, даже будучи записным бумагомаракой и щелкопером, о нем просто так не напишешь.

Слишком велик густой массив сотворенного.

Слишком трудно охватить все программные парадигмы — от советско-патриотически-православной до зрелищно-кассовой.

Да попробуй разберись с когнитивным диссонансом...

-

«Плохо нарисованная курица». По рассказу М. Мацоурека.

Санкт-Петербургский Большой театр кукол.

Режиссер Лидия Клирикова, художник Марина Завьялова.Премьера Большого театра кукол «Плохо нарисованная курица» — дебют студентки Руслана Кудашова Лидии Клириковой. На основе короткого рассказа чешского писателя Милоша Мацоурека режиссер расширяет характеры действующих лиц, практически отсутствующие в первоисточнике, и сочиняет им сцены-этюды, обогащая историю новыми смыслами и большой долей юмора. Мальчик Якуб (Алесь Снопковский) рисует необычную курицу — разноцветную, похожую и на индюка, и на перепелку, и на воробья — то есть, уникальную и тем ценную. Эта пернатая героиня — не только выражение свободы детского творчества, то гениальное, что может создать каждый ребенок, но и олицетворение самих детей — непосредственных в своем постижении мира, не подверженных стереотипам, ни на кого не похожих, и поэтому не всегда «удобных» для скучного взрослого сознания. Чтобы подкрепить эту мысль, в фойе БТК устроена выставка рисунков студентов Центра «Антон тут рядом», а на столе приготовлены бумага и карандаши, так что любой желающий может нарисовать свою курицу.

-

«Лис PEACE».

Театральный проект 27.

Режиссер Юлия Каландаришвили, автор сценария Клава Ильина, художник Евгения Платонова.Спектакль «Лис PEACE» — вторая постановка молодого «Театрального проекта 27», спродюссированного Наталией Сергеевской. Театр продолжает осваивать современные тексты для детей и подростков. Первым был театральный байопик «Сочинение про Джобса» Ивана Пачина по новой книге для детей о создателе Apple. «Лис PEACE» режиссировала Юлия Каландаришвили, и это моноспектакль актера Ивана Писоцкого. Нечастый формат для Юлии, которую привычней видеть режиссером спектаклей с дружной работой актерского ансамбля, где игра во всех смыслах этого слова становится главной. Но несколько лет назад на фестивале «Арлекин» Юлия представляла эскиз по комиксу «Я — слон» Владимира Рудака и Лены Ужиновой. Это был практически моноспектакль, где Игорь Головин, актер театра «Фарсы», некогда очень популярного в Петербурге, играл человека с травмой позвоночника.

-

«Молот». Г. Крамер, Я. Шпренгер.

Архангельский молодежный театр.

Режиссер Максим Соколов, художник Анастасия Юдина, композитор Алексей Наджаров.Темнота. Светом выхвачен лишь массивный стол темного дерева и кресла со старой бархатной обивкой. «Я должна здесь сидеть? Меня в чем-то подозревают?» — спрашивает девушка в черном платье, глядя на мужчину, сидящего за столом напротив нее. Гнетущее молчание. Долгие паузы между вопросами и ответами. Напряжение и непонимание. На лицо девушки падает свет прожектора. Ей нельзя смотреть на спрашивающего — только в камеру, которая выхватывает крупные планы и проецирует черно-белое изображение на своды лютеранской кирхи. Наконец вкрадчивый голос священника просит ее встать на колени и прочитать на латыни «Отче наш»... Но уже через какое-то время на голове у жертвы — черный мешок, ее оттаскивают от стола, заламывают руки, окунают головой в воду. Все это время «обвинителя» мы видим со спины. Что выражает сейчас его лицо? Что чувствует жертва суда? Что чувствует тот, кто вершит суд? И могут ли они поменяться местами? А каково быть наблюдателем за этим процессом?

-

«Отелло». Дж. Верди.

Детский музыкальный театр «Зазеркалье».

Дирижер Павел Бубельников, режиссер Александр Петров, художник Алексей Левданский.Прошлый театральный сезон неожиданно оборвался. Но после нескольких месяцев «самоизоляции» театры открывают новый. Многие — премьерами. Среди них и «Отелло» Джузеппе Верди, поставленный Александром Петровым в Детском музыкальном театре «Зазеркалье».

Несомненно, что в текущих условиях театр проявил героизм, освоив сложнейшую оперную партитуру. Сложнейшую не только потому, что это сочинение требует от певцов мастерского владения bel canto, а от дирижера — блестящего управления и музыкальным, и сценическим ансамблем. Верди и его литературный соавтор Арриго Бойто претворили в ином жанре многоплановые оттенки шекспировских характеров. Потому для оперы «Отелло» необходимы не только техничные, но и вдумчивые, глубокие исполнители — прекрасные певцы и выдающиеся актеры. Трудно представить, ценой каких усилий театр собирал этот спектакль, какими способами режиссер добивался взаимопонимания сценических партнеров наперекор всем ограничениям. Но результат явен. Спектакль (даже в рамках «закрытого предпоказа») родился на свет. Каким же он оказался?

-

«Русская классика».

Театр «Приют комедианта».

Режиссер Дмитрий Волкострелов, художники Ксения Перетрухина и Алексей Лобанов.«Русская классика» Дмитрия Волкострелова — спектакль невероятно осязаемой атмосферы. Он плотно увязан с вещным миром, с атрибутами, которые будят в памяти образы русского барина, русской незнакомки, русской усадьбы, русской няни-где-же-кружка, русского рукоделия: загадочной русской души. Предметный мир, ассоциативно присущий русской классике, — здесь своего рода медиум, трамплин в постижение феномена.

-

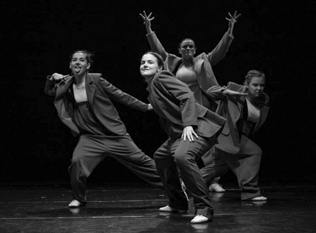

«Таинственные знаки».

Няганский театр юного зрителя.

Хореограф-постановщик и художник Алексей Ищук.Театры постепенно стали выходить на сцену после длительного карантина. Няганский ТЮЗ открыл 28-й театральный сезон онлайн-трансляцией премьеры: зрителей в Ханты-Мансийском автономном округе в зал еще не пускают.

Сегодня, когда мир переживает пандемию, надолго закрывшую всех нас по домам, лишив последней веры в стабильность ежедневной жизни, обращение театров к архаичным источникам информации кажется закономерным. Актуализируя их, театр в этот лиминальный период нашей жизни пытается восстановить утраченную веру в непоколебимость мироустройства. Так, например, пластический театр позволяет, с одной стороны, уйти от бытового языка в поисках метафорического выражения действительности, а с другой — через самый древний инструмент выразительности — человеческое тело — поговорить о бытийных житейских вопросах.

-

«Белый Театр» Хабаровска — уникальный творческий островок. Не авангарден. Не экстремален. Не экспериментален. Не элитарен. Он традиционен. По-хорошему — это хороший бульварный театр, так как в нем все — о любви. (Оговорюсь сразу: бульварный и традиционный — не в ругательном смысле этих слов, означающем архаичную замшелость.) Даже странно, что в его небольшой зал не ломились толпы любителей «настоящего психологического театра» — театра без экстремальных изысков.

Это ужасный ужас, но Хабаровску придется жить теперь как городу, в котором не будет театра, открывающего авторов широко известных, но словно прокаженных для остальных городских учреждений культуры с вывеской «театр».

-

О X Межрегиональном театральном фестивале «Ирбитские подмостки»

Вот сейчас главное вовремя остановиться. Потому что Ирбит — маленький (36 тысяч жителей) город в четырех часах автобусной езды от Екатеринбурга — влюбляет и заставляет прежде всего писать о себе. Больше 20 музеев, старинные храмы, аутентичная деревянная мельница на въезде, настоящая ярмарочная площадь, с которой начинался город и от которой радиально расходятся улицы с невероятным количеством одно-двухэтажных кирпичных особнячков, чуть не каждый из которых — маленький архитектурный шедевр (да, большинство разрушаются, и уникальные кирпичные изыски иногда едва уже угадываются, но атмосфере это не мешает — хотя, что греха таить, как жить там, с трудом можно себе представить).

-

Обзор пьес фестиваля молодой драматургии «Любимовка»-2020

Апгрейд «Любимовки» пришелся на карантинный год. Семь лет назад управление взяли из рук Елены Ковальской и ее соратников драматурги Михаил Дурненков, Евгений Казачков и театровед Анна Банасюкевич; в 2020-м фестиваль сделали новые кураторы — четверо драматургов (Нина Беленицкая, Полина Бородина, Мария Огнева и Олжас Жанайдаров), театровед Полина Пхор и режиссер Юрий Шехватов. «Любимовка», рожденная из скромного, но стойкого желания утвердить фигуру современного драматурга в российском театре, давно уже оформилась в успешный и популярный сентябрьский проект, который собирает свежие драматургические силы и утверждает читку как лучший способ представить пьесу. Нынешняя арт-дирекция — частично родом из Театра. doc, частично из «новой драмы» — вся целиком проходила через горнила «Любимовки», а значит, прекрасно ориентируется в конъюнктуре «рынка пьес» и алгоритме фестиваля.

комментарии