-

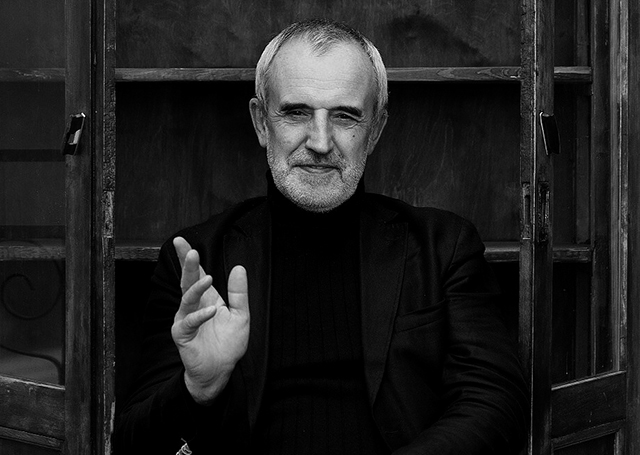

Сегодня исполняется 50 художественному руководителю Театра им. Маяковского Миндаугасу Карбаускису. В эту дату трудновато поверить, поскольку, кажется, только вчера, двадцать лет назад, настала пора блистательных дебютных спектаклей этого режиссера и театрально-критических пиров в рецензиях. И мы много писали, с особой частотностью — критики Дмитревская и Куприна:)

Редки режиссеры, не осваивающие элементы профессии от постановки к постановке, а сразу берущие целое (имеющие «воображение на целое», по Станиславскому). В своем поколении, пожалуй, только Карбаускис взял «целое» практически сразу: точная композиция, тонкий и внятный ритмический строй, образное пространство, разработанные детали и нюансы, многофигурный ансамбль. Он, собственно, это «целое» и держит, прибавив к этому «театр как целое», театр им. Маяковского, свой хутор.

-

«Мама, а наша кошка тоже еврей?»

Театр R.A.A.A.M.

Автор-режиссер Юлия Ауг, художник Полина Гречка.Сегодня День памяти жертв Холокоста.

А три дня назад в Нарве, на площадке Vaba Lava, свободной сцене, о которой мы много писали, прошел спектакль таллиннского театра R.A.A.A.M. и Юлии Ауг «Мама, а наша кошка тоже еврей?»

-

«Прыг-скок, обвалился потолок». Г. Шпаликов.

Театр Наций.

Режиссер Марина Брусникина.К режиссуре Марины Брусникиной намертво приклеилось определение «литературный театр». Он тянется к прозе и бежит от драматургии с ее ремарками, четким делением по ролям и заданными правилами игры. Нарратив ему важнее, чем поиск нового театрального языка. В нем нет маленьких ролей — литературный «вес» распределяется примерно поровну между всеми, и если одному достается главная роль, другой берет на себя целую россыпь ролей второго плана. Ну, литературный так литературный, ведь дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души. То есть, дело не в литературном и не в постдраматическом (или любом другом) театре, а в том, что режиссер ставит, потому что давно уже живет с этим текстом и просто по-другому пережить его не может.

-

Театральная общественность с напряжением следит за развитием ситуации вокруг Московского театра им. М. Н. Ермоловой в связи с Открытым письмом Олега Долина художественному руководителю театра Олегу Меньшикову. Ситуация, как она описана режиссером, не только нарушает его права и вредит репутации, но и наносит большой ущерб самому театру. Ждем ответа руководства театра, а пока публикуем текст Открытого письма.

-

В день 70-летия Марка Вайля, основателя театра «Ильхом» в Ташкенте, публикуем отрывок из статьи Нины Агишевой «Три товарища», опубликованной в № 104 «Петербургского театрального журнала».

В далеком 1976 году двадцатичетырехлетний театровед создал, как бы сейчас сказали, «негос» — негосударственный театр. Его назвали «Ильхом» — «Вдохновение». Много позже ученик Вайля режиссер Талгат Баталов скажет: «Это был единственный негосударственный театр в Центральной Азии и вообще первый частный театр в СССР. Он возник в 1976-м и пережил много всего, но великую независимость узбекскую не пережил». Но об этом после. Пока семидесятые — повсеместная усталость и изношенность власти и новое «непоротое» поколение, ищущее справедливости и свободы. В ташкентский подвал к Мареку (его всегда все так называли) приходят профессиональные актеры — часть из национального театра Хамзы, часть — из русского имени Горького. Подтягиваются молодые художники и музыканты. Что-то заставляло их по вечерам собираться и репетировать — без денег и без веры в официальное признание. Верили все только в своего лидера, невысокого парня с густыми бровями и решительным характером.

-

В Москве проходят конкурсные показы в рамках фестиваля «Золотая маска». На прошлой неделе зрители увидели спектакль «Свадьба Фигаро» Воронежского театра оперы и балета в режиссуре Михаила Бычкова. Публикуем мнение Анны Гордеевой об этой постановке.

Воронежская опера приехала в Москву на «Золотую маску» одной из первых — фестиваль еще разгорается, награды будут вручать еще только 20 апреля, а спектакль Михаила Бычкова уже увидели московские меломаны и члены масочного жюри. Большой разброс фестиваля по датам неизбежен из-за малого количества московских сцен, способных принять музыкальные театры, удобен публике с точки зрения распределения бюджета на билеты, но несколько «рассыпает», утишает фестивальное настроение. Впрочем, с этим вряд ли что-то можно сделать — выходом могло бы стать только сокращение количества спектаклей в номинации, а это было бы несправедливо по отношению к тем постановкам, что заведомо не «гениальны», не «потрясающи», но сделаны тонко и умно — вот как воронежская «Свадьба Фигаро», к примеру.

-

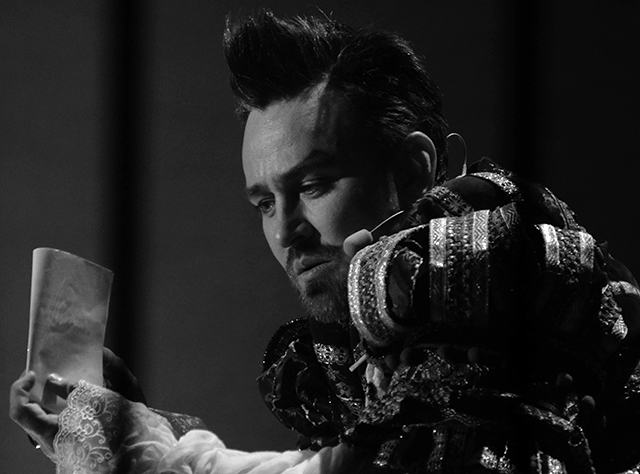

«Тварь». По пьесе В. Семеновского на основе романа Ф. К. Сологуба «Мелкий бес».

Новая сцена Александринского театра.

Режиссер Никита Кобелев, художник Михаил Краменко.«Красота спасет мир, это всякий дурак понимает», «Бог умер, об этом в газете написано» и так далее. Вывороченный наизнанку человек, душный учитель словесности сыплет именами и цитатами, и не он один. Здесь все — вдребезги, в какой-то момент на сцене рассыпается в прах и бюст Пушкина.

-

Вчера родственники и друзья простились с Евгением Арье, режиссером, основателем и художественным руководителем театра «Гешер» в Тель-Авиве.

Вот уже третий день в ленте новостей и на ФБ — сообщения о смерти Евгения Арье. Нескончаемый поток слов скорби, восхищения и личных воспоминаний на русском и на иврите. Он ушел неожиданно. Поразил своей смертью, как поражали многие его спектакли. И в Израиле, и в Москве, эти спектакли становились культовыми. Теперь он сам становится культовой фигурой.

-

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Альтшуллера (1922 — 1996), выдающегося театроведа, историка театра, педагога, многолетнего заведующего сектором источниковедения Российского института истории искусств, автора замечательных книг и сотен научных публикаций по истории русского и советского театра, истории театральной критики, методологии театроведения.

Фундаментальные труды А. Я. Альтшуллера, посвященные истории Александринского театра («Театр прославленных мастеров», «Пять рассказов о великих актерах», «Александр Евстафьевич Мартынов. 1816–1860», «Юлия Линская. 1820–1871» и др.), до сих пор входят в списки обязательной литературы для студентов театральных институтов, и не только на театроведческих факультетах. Ценность этих книг не девальвирована временем, они не забыты. Совсем недавно театральный критик и педагог Павел Руднев, перечитывая «Пять рассказов о русских актерах», написал в своем личном блоге: «Какой замечательный ленинградский автор. Пишет сдержанно, но в каждом абзаце спружиненная, заархивированная мысль. Читать надо долго, не потому что сложно, а потому что насыщено информацией и чувствованием эпохи».

В день юбилея А. Я. Альтшуллера мы публикуем тексты Ольги Хрусталевой и Ирины Шимбаревич из книги «Учителя. К 75-летию театроведческого факультета», выпущенной «Петербургским театральным журналом» совместно с СПГАТИ (ныне РГИСИ).

-

«Серотонин». М. Уэльбек.

Театр «Приют комедианта».

Режиссер Андрей Прикотенко, сценография и костюмы Ольги Шаишмелашвили.Помнится, герой «Взрослой дочери молодого человека» мечтал примоститься между двумя нотами в композиции «Настроение индиго» Дюка Эллингтона. «Примоститься, свернуться калачиком, пригреться, а мелодия мимо тебя течет, обтекает, и ты вместе с ней поплыл, и тебе хорошо...» Эта мечта Бэмса накрыла меня, когда герои спектакля «Серотонин», Флоран-Клод Лабруст и его друг Эмерик, в невеселую пьяную новогоднюю ночь, отдавшись нахлынувшим воспоминаниям о студенческой молодости, страстно «запиливали» под «Лестницу в небеса» Led Zeppelin. Было понятно: если им и есть где-то место во вселенной, то только между каких-нибудь нот в этой композиции. Правда, эта музыка не текла, вместе с ней нельзя было плыть, можно было лишь, подскакивая в ее ритме, задыхаться от невозможности не то что счастья — самой жизни.

-

Когда же Римас Туминас вошел в нашу театральную жизнь? Такое ощущение, что — со спектаклем «Улыбнись нам, Господи», показанном на Балтийском доме (о нем в юном «ПТЖ»-1996 писала тогда Е. Горфункель). А в 2000 на наших страницах появилось интервью с Римасом, сделанное М. Тимашевой. Туминас ассоциировался тогда только с Литвой, ее великим театром, всех занимало его соревнование с Някрошюсом, а следом уже шел Коршуновас...

-

«Здесь и сейчас»: премьеры инклюзивной лаборатории «Меняем культурную среду вместе: Театр»

«Маршруты». Драматург Гуля Насырова, режиссер Татьяна Ра.

«Это не я, это мое тело». Драматурги София Дымшиц и Инна Гридина, режиссеры Кристина Квитко и Ася Каплун.Театральная лаборатория «Меняем культурную среду вместе: Театр» была организована совместно Новой сценой Александринского театра, театральной студией «Инклюзион» и компанией «КонтАрт» и представила два независимых спектакля — «Маршруты» и «Это не я, это мое тело». Они шли в один вечер, но, казалось, не были связаны между собой. Кроме некой сохраняющейся табуированности темы. Хотя разговор шел не о том, что под запретом, а о том, о чем мы не особо хотим вести разговоры, или не умеем, или считаем неважным/ненужным, не достойным внимания.

-

«Труд.Май». И. Ефимова.

Спектакль-перформанс Сергея Ларионова.На 10-й Красноармейской улице Петербурга, оказывается, расположен швейный цех. Старейшее производство города, как заявлено в анонсах. Располагается оно в обычном бизнес-центре привычного «лофтового» вида. При словах «действующее производство» в голове рисуются какие-то масштабные и устрашающие картинки. Но на деле это просто относительно небольшое пространство, заставленное швейными машинками в несколько рядов. Оно-то и стало местом действия спектакля-перформанса Сергея Ларионова «Труд.Май», посвященного ручному труду.

-

«Ребенок». Ю. Фоссе.

Воронежский Камерный театр.

Режиссер и художник Антон Федоров.Камерный театр не ищет легких путей к зрителю. Этот сезон в основном строится на современных текстах, достаточно сложных для воплощения и восприятия: «Иранская конференция» Ивана Вырыпаева, «Ребенок» Юна Фоссе, на очереди «Камень» Мариуса фон Майенбурга. Но публика у Камерного достаточно подготовленная, и, судя по количеству зрителей и реакции зала, отторжения эти сложности отнюдь не вызывают.

-

«Фауст!».

Костромской государственный драматический театр им. А. Н. Островского.

Музыка и либретто Александра Шевцова, постановка и сценография Елены Сафоновой.Вот с кем действительно «все сложно», так это с доктором Фаустом. Уже пятьсот лет о нем знают все — и никто ничего не знает. Вроде бы реально существовал — четыре немецких города даже упорно боролись за звание Фаустовой родины, пока Книттлинген не подсуетился и не повесил на один из домов мемориальную табличку (известное дело: у кого табличка, тому и верят). А вообще-то нет — существовал не он, а кое-кто с очень похожей биографией. Прототипом Фауста в разное время назначали и библейских гностиков, и одного из Римских Пап, и даже католического святого, да, ходившего по скользкой дорожке, но раскаявшегося и прощенного... Кстати, к самой этой «скользкой дорожке» вопросов тоже немало. Во имя чего Фауст свернул не туда: ради изощренных удовольствий, великой славы, высшего смысла? Вариантов столько же, сколько изводов непотопляемой легенды.

-

Фантастика, Улицкая и современная драматургия в Канской театральной лаборатории

Эскиз худрука театра «Вымысел» в Новом Уфалее Тимура Салихова по недавней пьесе Константина Стешика «Друг мой» открыл традиционную для Канского театра лабораторию под руководством Павла Руднева. Тема этого года — монологи старшего поколения.

Вопреки приставке «моно» на сцене два артиста — корифеи труппы Василий Васин и Владимир Сальников. В отличие от пьесы, где место действия, возраст героев и предлагаемые обстоятельства странным образом ускользают в темноте ночного роуд-муви почти до финала, эскиз Салихова снимает интригу сразу и крупным планом предъявляет старость.

-

«Катя». По пьесе Л. Андреева «Екатерина Ивановна».

Томский областной театр драмы.

Режиссер Олег Молитвин, художник Дарья Здитовецкая.В постановке Олега Молитвина «Екатерина Ивановна» Леонида Андреева стала «Катей». Обращение к данной пьесе Андреева — серьезный вызов для режиссера и театра: в театре должна быть актриса на эту сложную, большую роль, а у режиссера — ответ на то, что случилось с Екатериной Ивановной. Непросто передать и колорит эпохи декаданса, модерна — времени, когда рушилось привычное позитивистское восприятие мира и на смену ему приходили тьма и бездна.

-

Не стало Наташи Исаевой. Последствия ковида. Остановка сердца. Мы провожаем ее несколькими репликами, в том числе взятыми из Фейсбука...

Невозможно.

Ушла Наташа Исаева. Энциклопедически образованный человек, ученый-санскритолог, историк философии, историк театра, доктор исторических наук, переводчик Кьеркегора, текстов индийских философов, пьес Маргерит Дюрас, трактатов Ханса-Тиса Лемана, Антонена Арто.

-

«Житие Спиридона Расторгуева». По рассказу В. Шукшина «Сураз».

Няганский ТЮЗ.

Режиссер Филипп Гуревич, художник Анна Агафонова.Взявшись ставить в Нягани небольшой рассказ Шукшина «Сураз», Филипп Гуревич отказывается от набора стереотипов о советской деревне: никаких кепочек, папиросок, покосившихся заборчиков в его спектакле нет. Пространство сцены аскетично: затянутый белым полотном пол и гвоздики, хаотично расположенные по всему периметру площадки. Приглушенный сумрачный свет, в котором едва различимы фигуры бабушек, сидящих в рядок в глубине сцены (большинство из них не актрисы театра, а волонтеры серебряного возраста — жительницы Нягани). Они — и хор плакальщиц, и деревенские соседки — задают голосом начало музыкального сопровождения, органной музыки.

-

«Снежная королева». Е. Шварц.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Евгения Богинская, художник Ильшат Вильданов.Услышав о премьере «Снежной королевы» в Театре Ленсовета, мы не долго размышляли о том, кто будет автором отклика на спектакль Евгении Богинской. Дело в том, что в 1978 году студент V курса Песочинский и аспирантка Дмитревская получили первую в жизни профессиональную премию за рецензию на «Снежную королеву», поставленную именно в Театре Ленсовета. Конкурс ВТО назывался «Молодость. Мастерство. Современность». Конечно, сразу захотелось поиграть в «Старость. Возросшее мастерство...» и всякое прочее. Но главное — понять про современность.

комментарии