-

«Диана Вишнева. Грани».

Совместное производство Сегерстром-центра исполнительских искусств (Калифорния), продюсерского центра Ardani Artists (Нью-Йорк) при участии Балета Монте-Карло, Национального хореографического центра Рубе (Франция), Парижского ателье Каролин Карлсон, Фонда Дианы Вишнёвой.

В рамках XIV Международного фестиваля балета «Мариинский».Программа, показанная Дианой Вишневой на фестивале «Мариинский», уже демонстрировалась на Западе под названием «On the Edge», что буквально означает «На краю». В отечественном варианте оно превратилось в просто «Грани» — разница, между прочим, существенная. Первое, энергичное, несет в себе эмоциональное напряжение, сигнализирует о некоем пределе, намекает на катастрофу. Второе, нейтральное, остроту, напротив, снимает — более того, оно будто бы специально вводит нас в область привычных значений: грани таланта, индивидуальности, творчества.

-

Юбилей Ольги Волковой Ленинград и Москва должны бы отмечать вместе, дружно и весело.

«Редчайшее сочетание: умница, абсолютно владеющая даром перевоплощения. Невероятной требовательности к себе человек. Всегда живет целым», — писала о Волковой в нашем журнале Любовь Овэс. Под юбилеи тянет к мемуарам... Меня, четвероклассницу, привозят на каникулы в Ленинград — культурно развиваться, и родственники, студенты Моховой, говорят, что надо посмотреть в ТЮЗе «Сотворившую чудо». Я не знаю никакого режиссера Шифферса, я не знаю никакой Ольги Волковой, я оказываюсь на сложном для четвероклассницы спектакле и не в состоянии даже в тот момент внятно осознать свое впечатление, но только в сознание намертво впечатывается (и сейчас помню!) эта диковатая слепоглухонемая девочка.

-

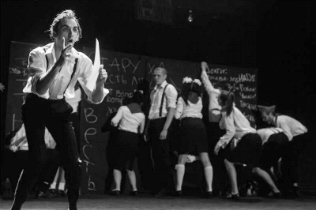

«P. S.». Трагифарс по пьесе Ж.-П. Сартра «Huis clos».

Театр «Грань» (Новокуйбышевск).

Режиссер Денис Бокурадзе, художник Алиса Якиманская.Жан-Поль Сартр произнес: «Ад — это другие».

Резо Габриадзе не раз говорил, что ад — это когда целую вечность каждый из нас будет смотреть то, что поставил, рассматривать то, что нарисовал, слушать собственную музыку и читать то, что написал. Тот есть, останется наедине с самим и собой и плодами своей жизни.

Спектакль Дениса Бокурадзе «P. S.» по той самой пьесе «За закрытыми дверями», в которой Сартр изобразил в виде добротной гостиницы и трех ее обитателей этот самый ад, — на самом деле ближе не к определению «ад — это другие», а к констатации: ад — это я сам.

-

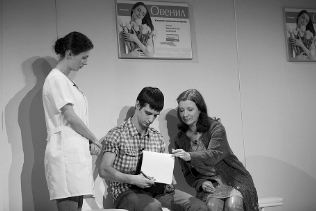

«Подросток». В. Дурненков.

Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола.

Режиссер Вера Попова, художник Алексей Лобанов.С одной стороны — это типичный verbatim: драматург, опросив десятки прокопьевских подростков, положил записанные интервью в основу пьесы. С другой — какой же это документальный театр, если в центре действия — сочиненная автором сюжетная канва. Мальчик Саша сбегает из загородного лагеря, узнав, что в Прокопьевск на три дня приехал из Москвы его отец, с которым мать давно в разводе. Саша мучается сомнениями, встречаться ли с отцом, то и дело попадает в какие-то передряги, вроде драки с гопниками, и в конце концов пересекается с родителем на три минуты перед посадкой того в самолет.

-

«Чудотворец» «Цеха свободных художников» по мотивам «Старухи» Даниила Хармса покинул сцену Камерного театра Малыщицкого. Спектакль скитается в поисках площадки: 13 апреля — в «Нашем театре», а потом?

«Чудотворец». По мотивам повести Д. Хармса «Старуха».

«Цехъ свободных художников».

Режиссер Александр Кладько.Перефразируя Хармса:

...это мог бы быть рассказ о выпускниках мастерской Анатолия Праудина, которые живут в наше время и пробуют творить чудеса, но вынуждены съехать из театра. Союз с театром Малыщицкого не сложился, хотя стоит им только подстроиться под репертуарную политику, и сцена останется за ними, но — плоть от плоти Мастера — они этого не делают. Покорно или нет, — актеры съезжают из театра.

-

Выставка в музее Александринского театра собрала много народу, и фотографии Василия Васильевича Меркурьева, программы спектаклей, костюмы вошли в плотное соприкосновение с людьми сегодняшними. Жилет Манилова с цветами по атласному черному полю, его же лаковые черные туфли, должно быть, радовали своего хозяина. Сейчас, в апреле 2014 года, к жилету этому хотелось просто припасть, прикоснуться — к артисту, к театру, к Гоголю, наконец...

-

А у нас в блоге — статьи о спектакле Нины Шалимовой, Аси Волошиной (ПТЖ № 70) и Анны Степановой.

«Москва-Петушки».В. Ерофеев.

Студия театрального искусства (Москва).

Спектакль сочинили: Сергей Женовач, Александр Боровский, Дамир Исмагилов, Григорий Гоберник -

«Бердичев». Ф. Горенштейн.

Московский академический театр им. Вл. Маяковского.

Режиссер Никита Кобелев, художник Михаил Краменко.На новый спектакль театра Маяковского я попала, можно сказать, случайно — приехав на пару дней в Москву, собиралась посмотреть премьеру в другом столичном театре, но в последний момент планы изменились. А случайностей-то, наверное, не бывает. Оказалось, что мне совершенно необходимо было увидеть эту работу Никиты Кобелева, выпускника мастерской Олега Кудряшова 2011 года, и вспомнить, что не так уж давно я была свидетельницей его, в общем-то, робкого дебюта на режиссерской лаборатории в СамАрте, а потом — вполне уже не робкого первого шага на профессиональной сцене (содержательная и тонкая «Повесть о господине Зоммере» на малой сцене ТЮЗа им. Брянцева). К нынешнему моменту не достигнув 27-летия, Кобелев уже поставил четыре спектакля в театре Маяковского (кстати, «ПТЖ» писал обо всех). Последняя по времени премьера — впервые осуществленная на большой сцене пьеса Фридриха Горенштейна «Бердичев» — свидетельствует об обретенной Никитой Кобелевым режиссерской и человеческой зрелости. Это по-настоящему хороший спектакль.

-

Сегодня на «Золотой маске» показали «You Make/ ReMake» Танц-компании «Kannon Dance». Премьера спектакля промелькнула мимо блога ПТЖ. Сейчас мы наверстываем упущенное.

«You Make/ ReMake»

Танцевальная компания «Kannon Dance».

Хореограф Ренана Раз (Израиль).Неутомимые в своих творческих исканиях руководители «Каннон Данс» Вадим и Наталья Каспаровы увидели «You Make/ ReMake» на фестивале современного танца в Израиле. Автора, Ренану Раз, пригласили в Петербург, предоставили ей танцовщиков, актеров и попросили осуществить ремейк постановки. После российской премьеры, состоявшейся в рамках фестиваля «Open Look»-2013, возникла идея подать заявку на «Золотую маску». И вот спектакль — в числе номинантов в категории «современный танец».

-

«Окна в мир». А. Вислов. По одноименному роману Ф. Бегбедера.

Красноярский ТЮЗ.

Режиссер Роман Феодори, художник Даниил Ахмедов, балетмейстер Наталья Шурганова.Начать спектакль с реплики «Конец вы знаете: все умирают...» — очевидная провокация. Это первая фраза романа Фредерика Бегбедера «Windows on the world» («Окна в мир»), посвященного теракту 11 сентября 2001 года. С нее же начинается инсценировка Александра Вислова, написанная специально для Красноярского ТЮЗа. Изначально планировалось, что «Окна» в постановке главного режиссера театра Романа Феодори станут завершающей частью трилогии ТЮЗа «Наглядная переделка человека». Название многозначительное и многообещающее. Но, судя по премьере, состоявшейся в марте, дальше обещаний дело не пошло.

-

«Нейроинтегрум».

Александринский театр.

Постановочная команда: Юрий Дидевич, Евгений Черный, Алексей Олейников, Patrick K.-H., Олег Макаров, Татьяна Гордеева, Станислав Капулкин, Дмитрий Кильдюшкин.Лучше всего о проекте «Нейроинтегрум»— его технологии, «закулисной» подготовительной части — рассказано профессионалом, одним из создателей проекта, здесь..

Человек, хотя бы мало-мальски не сведущий в области science art, наверное, не должен брать на себя такую ответственность. И все-таки я попробую.

По окончании перформанса (а он трехчастный: презентация, показ, обсуждение) Дмитрий Булатов, художник, теоретик искусства, куратор Государственного центра современного искусства, чья лекция в этот день предваряла «Нейроинтегрум», сказал, что обычно при оценке принципиально нового, экспериментального явления мы используем уже сложившиеся паттерны. И это значительно суживает горизонты этого нового, его действительную ценность. Для меня такими паттернами, наверное, стали искания художников-модернистов первой четверти XX века.

-

«Антигона». Ж. Ануй.

Канский драматический театр.

Режиссер Адгур Кове, художник Кирилл Мартынов.Март. Прозрачная капель и мутные лужи. Солнце шпарит, будто светит не над Сибирью, не над Канском, а над Древней Грецией. А ты идешь в зал, огибая черную ширму перед входом, и попадаешь на... евромайдан?.. Антрацитовая, выжженная земля, дым из воронки, завалы из автомобильных шин и тарных ящиков. Женщины сушат на веревках окровавленные бинты. Мрачные мужчины в халатах санитаров и антивирусных масках методично разбирают баррикады, деловито цепляют оборванные провода к покореженной согнутой вышке электропередачи. Самое страшное свидетельство войны — одинокий детский башмачок, висящий высоко на проводе, до которого не допрыгнешь.

-

Все те недели, что мы делали № 75, который только что увидел свет, из головы не шел когда-то напечатанный в «ПТЖ» рассказ.

Известный искусствовед, много младше актрисы Грановской, друживший с ней много лет, однажды спросил ее:

— Елена Маврикиевна, вы помните, как началась революция?

— Ну как же, отлично помню, — ответила Грановская.

— Ну, пожалуйста, расскажите.

— Утром лежу я в постели, входит горничная и говорит: «Мадам, к вам пришел человек из французской прачечной и умоляет его принять». — «Хорошо, пусть войдет». Входит человек и говорит: «Мадам, я огромный поклонник вашего таланта, я давно мечтаю попасть на сегодняшний спектакль, помогите мне в этом!» Я говорю: «Хорошо». На следующее утро лежу я еще в постели, входит горничная и говорит: «Мадам, пришел человек из французской прачечной и умоляет его принять». — «Хорошо, пусть войдет». Он входит и долго и восторженно расточает комплименты и говорит: «Мадам, если бы это было в моих силах, я бы усыпал ваш путь к театру розами...»Известный искусствовед наконец перебивает ее рассказ:

— Елена Маврикиевна, а как же революция?

— Так вот, душенька, как раз тогда она и происходила.Примерно в этой исторической ситуации мы делали номер, центральный раздел которого — «Театр-музыка-театр-музыка». Беседы с Л. Десятниковым, А. Бакши, А. Маноцковым, В. Тонковидовым, А. Хрущевой, желание понять законы музыкального строения и оформления (беседа с В. Бычковским) спектакля, понять вообще текст спектакля как музыкальную партитуру — что могло быть лучшим аккомпанементом к русско-украинским событиям зимы-2014?..

Но, конечно, есть еще и «Процесс» с российскими и зарубежными премьерами, есть отдельный большой раздел «Шапито» — о цирке, во главе которого стоит нынче Слава Полунин. Да что долго говорить — читайте!

Предлагаем вашему вниманию Содержание нового номера, а также обращение к читателям и коллегам.

-

Нашему легендарному учителю, Лидии Аркадьевне Левбарг, сегодня было бы 100 лет. С одной стороны — не верится, с другой — еще 40 лет назад она казалась нам величественно старой и точно — из более ранних эпох: в ней, в ее седых волосах светился серебряный век. Клубы дыма от ее вечной папиросы, казалось, тоже принадлежали утерянным культурам. Она была петербурженкой. Сосредоточенность, строгость, академическая несуетность, достоинство, гордая осанка этого города отразились в ней. Нам, учившимся позже, уже только в преданиях достались рассказы о том, скольких защитила, оградила, даже спасла она в нелегкие, «несеребряные» времена рубежа 40–50-х годов, работая в институте, которому отдала 50 лет и по которому в те поры гуляли ветры борьбы с космополитизмом.

-

«Тщетная предосторожность».

Михайловский театр.

Музыка Луи Герольда, хореография Фредерика Аштона.После семилетнего перерыва в репертуаре Михайловского театра снова появилась «Тщетная предосторожность», на этот раз в хореографии Фредерика Аштона (1960). Прежняя постановка — Олега Виноградова (1971) на музыку Луи Герольда — продержалась в афише до 2007 года. В 2002 году балет Аштона был перенесен в Большой театр, но сейчас в его репертуаре осталась только версия Юрия Григоровича.

«Тщетная предосторожность» — лирическая комедия (редкий жанр в классическом балете), чудесным образом пережившая все реформы и потрясения XIX и XX веков, считается старейшим балетом, дошедшим до наших дней.

-

Одним из первых откликов на спектакль Юрия Бутусова стала рецензия Алексея Вадимовича Бартошевича, опубликованная у нас в блоге. Предлагаем перечитать ее.

-

Спектакли Дмитрия Волкострелова выдвигались и выдвигаются на «Золотую Маску». А критики выдвигали, выдвигают и будут выдвигать полярные мнения. Вот два из них — Николая Песочинского и Софьи Козич.

-

«Продажная любовь». По новелле Ги де Мопассана «Пышка».

Автор пьесы Валерий Семеновский.

Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва (Кемерово).

Композитор Николай Орловский, режиссер Евгениюс Волис, балетмейстер Евгения Смелова, художник Игорь Капитанов.Спектакль по хрестоматийному рассказу Мопассана был задуман в театре больше года назад, музыка и пьеса написаны еще раньше. Известных событий вокруг Украины и Крыма тогда никто не мог предвидеть. И, разумеется, создатели спектакля ни сном ни духом не планировали выступать с программным высказыванием насчет охватившей две страны волны патриотизма — то горделивого, то уязвленного. Тем не менее, у них получилось.

-

«Осенний марафон». А. Володин.

Новосибирский Академический молодежный театр «Глобус».

Режиссер Лариса Александрова, художник Анастасия Григорьева.Что-то случилось с погодой. Очевидно, дождит: все бегут ставить «Осенний марафон». Балтийский дом... Старый Оскол... Новосибирский «Глобус»... Театр Маяковского тоже что-то объявлял, но потом затих...

В новосибирском «Глобусе» премьеру сыграли совсем недавно. В центре малой сцены художник Анастасия Григорьева подвесила сооружение из спутанных, завязанных узлами телефонных проводов: то ли дерево, под сенью которого можно осознать свои связи с жизнью (разноцветные кабели тянутся ко множеству звонящих телефонных аппаратов: куда ни сунься — телефон), то ли многофункциональная веревка для повешения. И больше на этой сценической земле практически ничего нет. Ну, если не считать каких-то мелочей...

-

На «Золотой маске» сегодня играют «Дом Бернарды Альбы» в постановке прошлогоднего золотомасочного лауреата — Театра им. Ф. Волкова. Мы предлагаем прочитать рецензию из № 71.

комментарии