-

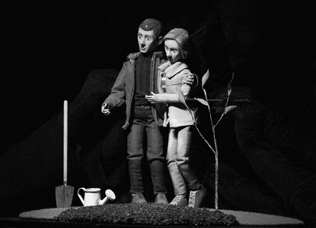

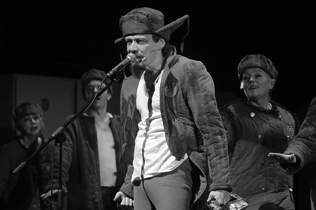

«Вещь». По мотивам пьесы А. Н. Островского «Бесприданница».

Театр «Суббота».

Режиссер Андрей Сидельников, художник Николай Слободяник.Короткое и сухое название — «Вещь». Оно горит красным неоновым светом. Именно так Андрей Сидельников решил назвать свой спектакль по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». Сочетание, которое сразу оттесняет на второй план мелодраматический сюжет пьесы, оставляя голую суть: в этом мире все продается и покупается, вопрос только в цене.

-

Сегодня исполнилось бы 80 лет Владимиру Малыщицкому. Театр его имени стоит на улице Восстания, называется КТМ (Камерный театр Малыщицкого), и мало кто уже знает, что обозначает эта буква «М» в аббревиатуре.

-

Сегодня 90 лет Ивану Краско

Когда-то в Петербурге был «дядя Костя» (Варламов). Теперь вот уже много десятков лет есть «дядя Ваня». И это не прозябающий в имении Войницкий, а неунывающий Народный артист Иван Иваныч Краско, которого давным-давно все в городе зовут «дядя Ваня» — и не нужно уточнять, о ком речь... Он такой один.

-

В этом году на фестивале «Арлекин» в рамках читок «Маленькой ремарки» прозвучали две пьесы, ориентированные, как гласила маркировка, на возраст «12 минус» — «Шепоты чащи» Марии Зелинской и «Бездонное озеро» Марии Завадской, и две — на «12 плюс», на вырост: «Девочка с головой волка» Алексея Житковского и «Море. Звезды. Олеандр» Марии Малухиной.

Но можно было поделить тексты и по возрасту героев: в «Бездонном озере» у десятилетнего Льва разводятся родители, и он вынужденно взрослеет, а в «Шепотах чащи» дуб-подросток Выскочка влюбляется в дерево не своего вида — Ель, и, судя по его поведению, Выскочке тоже лет десять. В двух других пьесах действуют уже подростки лет 14-15: в «Море. Звезды. Олеандр» Дашке надо принять сложное решение — рассказать об убийстве, свидетельницей которого она стала, или никому не говорить об этом; в «Девочке с головой волка» главная героиня — полуволк, в поисках своей настоящей матери она отрицает приемных родителей и агрессивно настаивает на собственном выборе.

-

О XVII Всероссийском фестивале театрального искусства для детей

Нынешний фестиваль «Арлекин» проходил в непростых условиях: часть работ была показана в качестве видеотрансляций, а часть вживую. Для жюри же были созданы специальные выездные сессии в другие города, чтобы увидеть все спектакли не на экране монитора, а в зрительном зале театра. Такой кочевой вариант XVII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей мало кто мог предположить, в том числе и мы. Потому что найти кого-то одного, кто успел бы уследить за всей обширной программой форума, было крайне сложно, даже несмотря на то, что несколько конкурсных спектаклей уже были описаны в журнале раньше («Дети Ворона» Центра поддержки культурных инициатив «Арт-Проект» совместно с Центром им. Вс. Мейерхольда в постановке Екатерины Корабельник и спектакль Ивана Пачина «Вафельное сердце», вышедший в «Творческом объединении 9»). В итоге мы собрали дайджест из очень разных впечатлений нескольких экспертов о заметных работах фестиваля. Перед вами заметки об «Арлекине», написанные Натальей Эфендиевой, Анной Ивановой и Евгением Авраменко.

-

«Прощай, конферансье». Г. Горин.

Нижегородский ТЮЗ.

Режиссер Ирина Страхова, сценография Ольги Горячевой.История с этим спектаклем сама имеет несколько историй, точнее, предысторий...

Первая из них связана с биографией Нижегородского (Горьковского) ТЮЗа со всеми ее взлетами и падениями. Оглушительное падение было особенно явлено в последние годы — без творческого руководства и при номинальном «директорском», когда художественная линия театра свелась к постановке ряда «сказок» и «сказочек» практически в любительской режиссуре, а в культурном пространстве города театр не занимал никакого места. И когда казалось, что из этого падения уже не выбраться, в странном 2020 году пришли в театр новый директор и новый главный...

-

«451 градус по Фаренгейту». Р. Брэдбери.

Библиотека им. В. В. Маяковского.

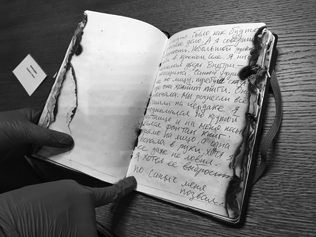

Режиссер Олег Христолюбский, художник Егор Пшеничный, текст Стаса Маклакова.Я — человек, всегда носящий в рюкзаке как минимум две книги, — 14 сентября оказался в Библиотеке имени В. В. Маяковского на спектакле Олега Христолюбского «451 градус по Фаренгейту» по одноименному роману Рэя Брэдбери. Я — новая реинкарнация Монтэга, попавшего на свои музейные поминки, устроенные как экскурсия «по одному очень показательному уголовному делу», — видел, как люди трогали мои вещи, смотрели кадры из моей жизни и слушали мой голос. Я — свой среди чужих, чужой среди своих — одновременно оказался неузнанным беглецом судьбы и государственным преступником номер один. Я — раб Спартак, восставший против Рима, каким бы именем его ни называли, — свидетельствую...

-

«Страсти по Фоме». Ф. М. Достоевский.

Театр Наций.

Режиссер Евгений Марчелли, сценография и костюмы Екатерины Джагаровой.Повесть Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» не перестают ставить в наших театрах. Есть неисчислимое количество инсценировок и столь же огромное — спектаклей, ибо тут имеется то, что можно всласть поиграть, и, конечно, то, над чем стоит задуматься.

Однако (возможно, впрочем, что таков именно опыт лично мной насмотренных постановок) большинство виденных «Степанчиковых» вырастали в спектакли концептуальные, где нелепая и одновременно очень смешная история, рассказанная Достоевским с присущей ему солидной дозой яда, вырастала в острое общественное высказывание. Жалкий приживал Фома, своим демагогическим тиранством спасавший собственное бесплатное существование в усадьбе добрых и недалеких Ростаневых, в большинстве случаев вырастал на сценах в зловещую фигуру социально-политического толка, и вся история просвечивала тяжелой, так и не изжитой в нашем обществе рабской ментальностью. Однако, режиссер Евгений Марчелли, от которого вполне можно было ожидать именно такого взгляда и на Опискина, и на всех остальных обитателей села Степанчикова, пошел, как говорится, другим путем.

-

«Дикое поле». П. Луцик, А. Саморядов.

Кемеровский театр драмы им. А. В. Луначарского.

Режиссер Олег Липовецкий, художник-консультант Екатерина Злая.Луцик и Саморядов, разглядевшие эпос в расхристанных и турбулентных 90-х, еще при жизни были названы лучшими российскими кинодраматургами своего поколения, а теперь и вовсе сделались классиками. Даже их ранний и трагический уход — как будто неотъемлемая часть «генетического кода» русских гениев. И не разгаданы они, как классикам и полагается: кроме «Окраины», фильмы явно слабее сценариев. Театр только подступается к их наследию. «Дикое поле» до Олега Липовецкого еще никто не ставил на сцене. В киносценарии много гоголевского — мистический ужас пополам с гомерическим хохотом, — но в то же время главный герой «Поля», молодой интеллигентный врач Митя, ищущий свое место в хтонической российской глуши, наследует чеховским и булгаковским врачам и предвосхищает, например, пьесу «Doc. Тор» Елены Исаевой. Посвятил же режиссер спектакль своему отцу — врачу Михаилу Давыдовичу Липовецкому.

-

В самом факте этого события много удивительного. Магия чисел — первый «Петрушка Великий» появился в Екатеринбурге в сентябре 2002-го, сегодня, когда только одна цифра перебежала на другое место, — он ровно 10-й. Понятно, что к юбилейному числу и у организаторов, и у участников отношение особое. Даты проведения были известны задолго до сентября: когда же стартовать 10-му, как не 10 же сентября. Все было определено. Но упала пандемия! Мало того, что в свое время было принято героическое решение проводить фестиваль даже во время генеральной реконструкции всем давно родного, уютного, обжитого здания, — настал карантин, и все договоренности повисли, да повисло все, в том числе и запал, настроение, энергия. Но, как показали события, «Петрушка» действительно, в соответствии со своей мифологией, оказался неунывающим.

-

«Лекарь поневоле». Ж.-Б. Мольер.

Театр Наций.

Режиссер Олег Долин, художник Евгения Панфилова.Режиссер Олег Долин уже работал в Новом пространстве Театра Наций, выпустив там небанальную «Снегурочку» Островского, ориентированную на подростков, — с довольно мрачным, жутковатым даже царством берендеев. Полина Виторган в заглавной роли там перемещалась по сцене на скутере, в белоснежном платье в пол, и напоминала инопланетянку или какого-то андроида, а потом таяла от любви в буквальном смысле слова среди моря красных воздушных шаров. Очень эффектное было зрелище.

-

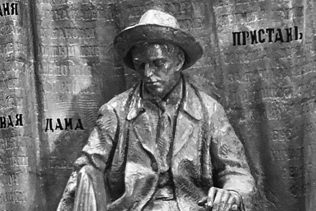

Вахтанговский театр открыл 100-й сезон и памятник Евгению Вахтангову

Открытый для гостей 100-й сбор труппы вахтанговцев стал одним из лучших театральных праздников. Мыслимо или случайно он создал образ идеального театра-дома, театра как мира, как истории, как соединения поколений, как пространства блестящего успеха и печального сомнения. Честно сказать, отправляясь ранним «Сапсаном» в Москву, я этого не предполагала. Теперь боюсь, что торжественный вечер в честь самого столетия уступит этому утру 14 сентября, когда на солнечном Арбате пошла толчея гостей, которых широко пригласил Кирилл Игоревич Крок — директор Вахтанговского, настоящий Наполеон театрального дела, победительно завершающий операцию за операцией по присоединению, оснащению и развитию вахтанговских территорий.

-

«Село Степанчиково и его обитатели». Ф. М. Достоевский.

Псковский театр им. А. С. Пушкина.

Сценическая версия и постановка Петра Шерешевского, сценография Александра Стройло.По дороге в город Псков на премьеру перечитывала текст Достоевского и тряслась от смеха, пряча лицо в маску (чтобы не смущать соседей по скоростному поезду «Ласточка»). А вот на спектакле Петра Шерешевского смеяться не пришлось! Разве что порой издавать неопределенной окраски хмык... Эта повесть, полная ядовитого остроумия и язвительного сарказма, разоблачающая слабости человеческой натуры, часто ставится, благо есть в ней целая толпа восхитительных фигур для актерского воплощения, а смыслы только «прирастают» с течением лет. Жанр постановок часто тяготеет к клоунаде или трагифарсу. Одна из самых памятных версий принадлежит как раз театру «Фарсы», и ее здесь даже цитируют — Камиль Хардин в роли Мизинчикова, с энтузиазмом кроша мел, покрывает стену схемами, символами и аббревиатурами, обозначая план похищения богатой невесты, и сообщает публике, что все это похоже на спектакль Виктора Крамера. Это, пожалуй, единственная веселая сцена, а в целом — более мрачной интерпретации я не припомню.

-

«Перья».

Упсала-Цирк.

Режиссер Лариса Афанасьева, художник Ник Хамов,

художник по костюмам Анна Симакова, саунд-дизайнер Даниил Коронкевич.Вынесенная в эпиграф спектакля фраза с первых минут задает его координаты: «Память — это зеркало, в котором мы рассматриваем отсутствующих». А звучащее чуть далее — «сложно собрать воспоминания в общую картину» — будто извиняется за фрагментарный принцип этого представления. Однако оправдания тут излишни и не к месту — режиссер Лариса Афанасьева и коллектив артистов с первых минут закольцовывают действие, у которого пока пусть и несколько финалов, но один, выраженный треком «АукцЫона», видится осмысленным и выстраданным лейтмотивом о том, что «никто мне не сказал, что я пропал».

-

Российская Ассоциация театральных критиков заявляет о безусловной поддержке всему театральному сообществу Беларуси, вставшему на сторону народа в его борьбе за право выбирать свое будущее.

Мы убеждены, что люди искусства обязаны во все времена отстаивать гуманистическую идею и не имеют права поддерживать насилие со стороны власти, пытки и избиения людей, чья вина заключается лишь в том, что они честно заявляют о своей гражданской позиции. Сегодня в Беларуси попраны свободная воля и достоинство многих ее граждан, и мы считаем это неприемлемым.

-

Российские деятели искусства, среди которых известные режиссеры, музыканты, художники, актеры и другие представители творческих сообществ, выступили с открытым письмом, выражающим протест против действий белорусских властей, и поддержали народ Беларуси, который добивается уважения своих гражданских прав. Подписать обращение можно по ссылке. Ниже публикуем текст этого обращения:

-

«Антигона». О. Шайдуллина.

Пермский Театр-Театр.

Режиссер-постановщик Роман Феодори, художник-постановщик, художник по костюмам Даниил Ахмедов, либретто Женя Беркович.«Антигона» в пермском Театре-Театре — первая премьера после вынужденного гигантского антракта — выглядит высказыванием серьезным и вполне концептуальным. И даже в чем-то пророческим. В спектакле, поставленном в марте еще до карантина, нет дешевых злободневных аллюзий, но есть атмосфера пост-апокалипсиса. Война закончена, пейзаж после битвы удручающ: разруха, трупы, смрад, противогазы и маски...

-

Ассоциация театральных критиков обращается ко всему театральному сообществу страны — лично к Алексею Бородину, Александру Калягину, Евгению Миронову, Михаилу Швыдкому и ко всем неравнодушным людям, чей голос может быть услышан.

-

«Разбитый кувшин». Генрих фон Клейст.

Театр Наций.

Режиссер Тимофей Кулябин, художник Олег Головко.Немецкий романтик Генрих фон Клейст — редкий гость на русских подмостках, и трудно сказать, почему именно его двухсотлетняя комедия «Разбитый кувшин» привлекла внимание режиссера Тимофея Кулябина, но теперь ее постановка украшает афишу Театра Наций.

-

«И никого не стало». А. Кристи.

Московский театр Олега Табакова.

Режиссер Владимир Машков, сценография Александра Рукавишникова.«И никого не стало» — последняя строчка детской считалочки про десять негритят, которая стала сюжетным каркасом детектива Агаты Кристи. Эта же строчка — название премьерного спектакля в Театре Олега Табакова. Худрук «Табакерки» Владимир Машков сделал ставку на звезд, роскошь и всемирно известный сюжет, и предсказуемо выиграл, получив в афишу театра стопроцентный зрительский хит.

комментарии