-

«Версальский экспромт». Сценическая версия Ю. Урюпинского по мотивам комедии Мольера.

Экспериментальная Сцена п/р А. А. Праудина.

Режиссер Анатолий Праудин, сценография и костюмы Ксении Бурланковой.Конец Экспериментальной Сцены в прежнем ее формате Анатолий Праудин решил отметить манифестом.

Завершать — так завершать. Покидать — так покидать. Кидать перчатку — так кидать.

Он взял одноактный «Версальский экспромт», пьесу-репетицию Мольера, в котором тот резко и вполне некорректно сражается (мягче — выясняет эстетические отношения) с театром «Бургундский отель» и его труппой, в частности, с трагиком Монфлёри, тем самым, с которым потом будет сражаться Сирано де Бержерак.

-

Уважаемый Александр Владимирович!

В связи с истечением 25 февраля 2021 года срока действия договора Департамента культуры города Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве художественного руководителя Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя («Гоголь-центр») сообщество российских театральных критиков просит Вас вновь предложить К. С. Серебренникову руководство театром.

Более восьми лет мы наблюдали и описывали становление «Гоголь-центра». Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать: «Гоголь-центр», созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра.

-

«Серая радуга».

Один театр (Краснодар).

Автор текста и режиссер Николай Русский, художник-постановщик Юлия Застава.Спектакль «Серая радуга» — метафизическое варьете, в котором трагическая история рассказана на языке эстрадных жанров. Здесь и поэтический вечер, и абсурдистский конкурс, и пародия, и пластические этюды, и опереточные номера, и перевоплощения, и чревовещание, и клоунада, и высокая трагедия.

На площадке появляется артист в сером костюме, демонстративно складывает пальцы рук в «замочек» и задирает подбородок. На манер опереточного персонажа он напевает под игривую музыку: «У девочек так пахнет изо рта, когда ты рядом с их молочными губами...» Это Сергей Сергеевич (Михаил Хмыз), а текст песни — драконящие его зависть стихи Ивана Егоровича.

-

Ассоциация театральных критиков и Ассоциация музыкальных критиков выступают против полицейского насилия в стране

Независимые профессиональные Ассоциации театральных и музыкальных критиков (АТК и АМК) выступают против полицейского насилия. Мы требуем отменить фактический запрет мирных собраний и митингов, прекратить практику незаконных задержаний и наказаний, избиений и унижений людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Мы настаиваем на освобождении задержанных в ходе мирного протеста. Мы выражаем солидарность с теми, кто выступает за соблюдение принципов демократии, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

-

Лаборатория «Электрификация» по произведениям Андрея Платонова в Новокузнецком драматическом театре

В Новокузнецке в седьмой раз прошла лаборатория под руководством Александра Вислова, посвященная творчеству русских писателей. Каждый год театр усложняет себе задачу: последние лаборатории были по текстам Лескова, Солженицына, Набокова, теперь поводом для размышлений стали произведения Платонова. За два дня, пока шли показы, зрители посмотрели и обсудили шесть эскизов и смогли не только познакомиться с рассказами и пьесами писателя, но и узнать про него самого, про то, какими драматичными были его отношения с советской властью, и про то, как несвобода человека, его зависимость от обстоятельств проявляется сегодня.

-

«Лавр». Е. Водолазкин.

МХАТ им. М. Горького.

Режиссер Эдуард Бояков, художник Александр Цветной.Вот такое длинное название.

А что вы хотели? 3.30 с антрактом, последовательное изложение толстого романа (инсценировки, по сути, нет: как пишется, так и слышится) под аутентичные напевы вокалистки Варвары Котовой (гитарные партии осуществляет Сергей Калачёв, на маримбе играет перкуссионист-мультиинструменталист Петр Главатских, все это электронно обработано и дополнено роком и хип-хопом). Имеются также хороводы на фоне орнаментов, православные чтения, наклеенные бороды старцев, звонкоголосые сладкие дети со светлыми взорами и кондитерской пластикой, куски холста, сразу оказывающиеся хорошо пошитыми поневами, красные адские молнии, символизирующие грехи, естественно — настоящая вода, в которой полощут белье, подоткнув юбки, древнерусские стройные бабы в хороших гримах и прическах, павловопосадские платки, оперная массовка, вполне логичное для постмодернистской природы романа смешение веков и фактур (избу, в которой полыхает очаг, обрамляет неоновая рамка). Ну, и гиперреализм в виде настоящей овчарки, играющей волка. Надо всем этим вертепом «большого стиля» с непрекращающимся мультимедийным и музыкально-этнографическим сопровождением каждого физического движения в финале возносится сияющий неоновый православный крест.

-

«Правда — хорошо, а счастье лучше». По мотивам пьесы А. Островского.

Драматический театр Балтийского флота.

Режиссер Михаил Смирнов, декорации и костюмы Валерия Полуновского.Островский — национальный драматург, который вывел галерею узнаваемых российских типов... Михаил Смирнов называет свой спектакль «комедия-боевик» и выводит на сцену эту самую галерею типов, которые оказываются до грусти актуальны. Но сценическое режиссерское исследование находит и позитивные, в какой-то мере гуманистические смыслы в современных реалиях.

-

Cегодня день 100-летия Владислава Игнатьевича Стржельчика.

Театральному Петербургу средних и пожилых лет не надо ничего расшифровывать в этом имени. Тем, кто родился в 90-е, — уже надо. Но не будем. Отошлем к Википедии, к фильмам (пересмотрите «Адъютанта его превосходительства», а потом «Фиесту»). А еще откроем два очень старых текста из «ПТЖ» первого десятилетия.

Первый из них — портрет Владислава Стржельчика пера Лены Вестергольм, — это Стржельчик «живее всех живых».

Второй — дневник Андрея Толубеева о Стржельчике уходящем.

Две такие точки в день 100-летия.

-

«Дуэль». А. Чехов.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

Инсценировка, постановка и музыкальное оформление Леонида Алимова, художник Анвар Гумаров.Почти каждый раз, когда режиссер и театр берутся за чеховскую прозу, приходится занудничать и начинать с вопросов. Например: что оттолкнуло от пьесы — от театра и драматического действия, и привлекло к тому, что особо и не напрашивалось стать театром? У Чехова, который вошел в мировую культуру именно как автор пьес, в случае «Дуэли» был выбор, но она, «Дуэль», оказалась расслышанной и сделанной все-таки как повесть. Конечно, сцена и режиссер всегда в своих особых правах, но задаться вопросом «что за особое право на этот раз?» — не лишне.

-

Однажды, лет двадцать назад, мы с Ириной Павловной Уваровой оказались соседями на хоккейной трибуне: магнитогорский фестиваль «Театр без границ» подарил его участникам поход в Ледовый дворец. Кто с кем играл, не помню, никогда не был болельщиком. Перед началом матча исполняли российский гимн, так положено. Тот самый слегка обновленный сталинско-михалковский гимн, как раз тогда возвращенный в оборот. О нем много спорили, даже ругались. Но в Ледовом дворце все встали. Ирина Павловна осталась сидеть. Лицо было бесстрастным, лишь на мгновение промелькнула тень брезгливого недоумения и, пожалуй, презрения. Я тоже не встал, а в перерыве мы ушли. У нее были личные счеты с этим гимном, этим временем и «Софьей Власьевной» (советской властью). Она была вдовой Юлия Даниэля, писателя, поэта, переводчика, диссидента.

-

«На острове Сальткрока». А. Линдгрен.

Новое пространство Театра Наций.

Автор инсценировки Полина Стружкова, художник-постановщик Екатерина Краковская.Спектакль приглашает нас в пространство общения. Здесь теплыми и морозными вечерами собираются дети и взрослые, чтобы послушать захватывающие истории про незнакомых людей — героев повести Астрид Линдгрен «На острове Сальткрока». Мы можем представить, как они живут за тысячи километров от нас, и поэтому все, что с ними происходит, кажется нам необычайным и удивительным. Но по мере знакомства с персонажами мы чувствуем, что они становятся нам близки, и в финале воспринимаем их если не как друзей, то точно как хороших знакомых.

-

«Дикая утка». Г. Ибсен.

Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова.

Режиссер Денис Хуснияров, художники Александр Мохов и Мария Лукка.«Дикая утка» Генрика Ибсена — редкая птица на отечественной сцене. Хотя историки театра, разумеется, помнят, что в самом начале прошлого века в молодом МХТ ее поставили Константин Станиславский и Александр Санин, а главного героя, Ялмара Экдала, сыграл Василий Качалов. Спектакль не вызвал особого интереса ни у публики, ни у критики («...пьеса имела успех в тех местах, где драма реальна и понятна», — писал рецензент «Русского слова», упрекая театр в излишнем увлечении символизмом) и выдержал только двадцать представлений. Станиславский признавался позже: «Символизм оказался нам — актерам — не по силам». Писатель же Леонид Андреев, откликнувшийся на премьеру, писал именно о символике пьесы, о том, что у каждого ее персонажа есть своя «дикая утка»: идея, идеал, иллюзия, фантом. И «во имя своей „дикой утки“ он готов перестрелять всех чужих „уток“».

-

Фестиваль коротких пьес «Stories» в театре «Суббота»

Второй год подряд в театре «Суббота» проходит драматургический фестиваль «Stories». Отличительной его чертой, на первый взгляд, является сам формат коротких пьес — объем не более 12 страниц. Но по итогам лаборатории оказывается, что количество страниц имеет для сценического воплощения чуть ли не самое меньшее значение. Зато на результат эскизов, поставленных шестью молодыми режиссерами, студентами и недавними выпускниками режиссерского факультета РГИСИ, безусловно, влияет открытие «Флигеля» — нового пространства театра «Суббота», созданного специально для экспериментов, в том числе и над пьесами, отобранными экспертами «Stories». Поэтому тексты здесь почти не представляются, а лихо интерпретируются всевозможными средствами, и увиденное можно назвать скорее полноценным спектаклем, нежели читкой. Однако характерна для всех эскизов и внимательность к авторскому слову — не как к тому, что необходимо передать досконально, но как к тому, что нужно расслышать.

-

«Комитет Грустящего Божества». П. Пряжко.

театр post.

Режиссеры Дмитрий Волкострелов и Алена Старостина, композитор Дмитрий Власик, автор видео Иван Николаев.Мы ждем начала спектакля, столпившись на лестнице Дома-музея Шаляпина. Мы смотрим на обшарпанные двери, мокрые грязные лужицы под ногами. Блеклый свет лампы где-то под потолком оставляет на наших лицах серые тени. Мы ждем. Так же как ждут герои спектакля, перекинувшись парой слов, — они, еще неизвестные нам, ждут очереди в сберкассе. Получив свое, они идут и ждут электричку, и дальше — когда выходить. Зажигая фитиль от фейерверка, ждут, когда он выстрелит, но фитиль, победно зашумев, стихает. Нет взрыва, нет радости, нет чуда. Да и, собственно, ничего нет. Унылое время. Ничего не происходит. Все ждут.

-

«Тиль Уленшпигель». По роману Ш. Де Костера.

Санкт-Петербургский Городской театр.

Режиссер Федор Климов, сценография и костюмы — Мария Медведева и Елена ЛевинаТем, кто побаивается «неудобного местечка» на жестком стуле в зале из всего-то четырех-пяти рядов, вряд ли стоит идти на этот спектакль. Черные модули складываются в маленький «амфитеатрик», а сбоку, вдоль одной из стен, видны глубокие полуподвальные окна, и они обыграны — это какие-то тайные места глубинного народа, живущего в глуши, в лесу, на побережье, в «природе», на планете Земля, всюду и всегда. И что совсем некомфортно — этот «народ» возникает в театре, в котором сцены нет, и никакая рампа не отделяет вас от них — могут задеть, могут в глаза заглянуть.

-

«Где мой дом». С. Давыдов.

Театр МТЮЗ.

Режиссер Кама Гинкас.Кама Гинкас впервые со времен «Вагончика» обратился к современному тексту.

«Республика» — у этого названия пьесы Сергея Давыдова такая степень нейтральности, которая показалась Каме Гинкасу неуместной. В его взвинченном, предельно экспрессивном спектакле речь идет о людях, дважды переживших утрату дома. Сюжет пьесы посвящен событиям начала 90-х годов в Таджикистане, когда обретение национального самосознания и суверенитета обернулось погромами и едва ли не геноцидом, когда калечили, насиловали и убивали жителей «русских кварталов». Гинкас повысил эмоциональный градус рассказа, заменив обобщенное название на прямой вопрос, обращенный к каждому из нас: «Где мой дом?»

-

«Жизнь — сапожок непарный». Т. Петкевич.

Театр им. Ленсовета.

Автор инсценировки и режиссер Инна Аронова, художник Мария Брянцева.А может, нам только кажется, что театральный процесс идет?

Может, он и не идет вовсе?

Потому что приходишь в петербургский театр — центрее не бывает — и видишь... (при этом ставят легендарную, всем известную книгу Т. Петкевич «Жизнь — сапожок непарный», классику лагерной литературы).

-

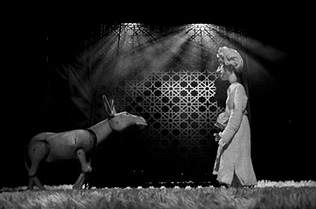

«Ходжа Насреддин».

Театр Наций.

Режиссер-постановщик Тимур Бекмамбетов, режиссер, художник и автор кукол Анна Викторова.По узкому окошку-экрану, выстроенному на Малой сцене, ползет табличка с рукописными титрами: «Театр Наций представляет...». В этой прорези, в черном кабинете, где не видно кукольников, марионетки в восточных одеждах говорят голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского и других звезд. В Театре Наций премьера кукольного спектакля в постановке Тимура Бекмамбетова — поверить в такое непросто, но прецедент возник не случайно и не вдруг.

-

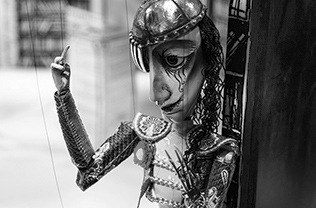

«Собака Камень».

Екатеринбургский театр кукол.

Автор либретто, режиссер и художник Виктор Плотников, композитор Татьяна Алешина, музыкальный руководитель и дирижер Лариса Паутова.Екатеринбургский театр кукол несколько лет готовился к капитальному ремонту, но начал его все равно неожиданно и не в самое подходящее время. В апреле минувшего года, то есть в разгар пандемии и всяческих запретов. Театру пришлось срочно «эвакуироваться» из своего здания в бывший кинотеатр «Колизей» и приспосабливать к его пространству не только свои старые спектакли, но и те, над которыми как раз шла работа. Оперу марионеток «Собака Камень» изначально планировалось играть в малом зале театра, где зрители, актеры, куклы и музыкальный квинтет (скрипка, виолончель, аккордеон, фагот и гитара) пребывали бы в неком едином камерном пространстве почти домашнего театра с его особой атмосферой, любованием тонкостями и подробностями того, что придумали композитор и художник, а воплощают музыканты и кукловоды.

-

«Пересечения» — так называется детская творческая театральная лаборатория, которая опробовала себя уже в других городах, а вот теперь, с 10 по 17 января, прошла и в Нижегородском ТЮЗе.

В течение недели девять подростков (от 11 до 16 лет) участвовали в практических занятиях по драматургии, актерскому мастерству, сценической речи, сами писали пьесы, слушали лекции, совершали путешествия по театральному закулисью. Все это — под руководством драматурга Марии Конторович и театрального педагога Валерии Созоновой. И в завершение этого замечательного творческого марафона родился спектакль-эскиз, поставленный главным режиссером ТЮЗа Алексеем Логачевым (за 2 дня!).

комментарии