-

«Чувство снега».

Совместный проект Независимой театрально-цирковой компании «Антикварный цирк» и Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева.

Художественный руководитель Елена Польди, постановщики номеров Анна Ибраева, Валерия Пивоварова и Анастасия Дементьева-Корнилова.Акапельный старушечий неведомый напев звучит в полной темноте. То ли колыбельная, то ли заклинание. Едва мерцает задник, в темное пространство врываются клубы морозного воздуха и искрящегося снега. Где-то на далеком Севере зима: воет вьюга, полыхает северное сияние и звучит народная песня, в которую постепенно вплетается птичий гомон. Плывет утлое суденышко с полной луной на нем; тащит крошечные сани девушка, а с саней падает человек; несет свою удочку рыбак, а женщина — ведро. Наклоняется к ведру человек в мохнатой алеутской шубе, а распрямляется волком. Пробегает девушка с луком, следом — девушка с лассо. Пойманный волк оборачивается человеком. Гремит гром.

-

«Сияние». И. Дягель.

«Нерв». В. Пешков.

«Минотавр». М. Рихтер.

Большой театр.

Хореографы Ольга Лабовкина, Анна Щеклеина, Патрик де Бана, сценография Ольги Лабовкиной, Галины Солодовниковой, Даши Намдакова.Три мировые премьеры в один вечер — довольно рискованная история, но генеральный продюсер MuzArts Юрий Баранов, сделавший ставку на новизну и свежий взгляд на вечные вопросы, в целом не прогадал. «Сияние», «Нерв» и «Минотавр» — триптих историй о природе человеческих чувств, поисках себя, своего человека и ответов на вечные вопросы бытия. Все три спектакля новой программы, собранной продюсером, предыдущий проект которого, «Postscript», был номинирован на «Золотую Маску», вышли довольно любопытными и дали хорошую пищу для размышлений. Исполняли их артисты Большого театра — но Большому этот спектакль не принадлежит, это частный проект, после премьеры приехавший на петербургский фестиваль «Дягилев P. S.».

-

«Три гносианы». Э. Сати.

Программа музыкального вечера «Бал-маскарад» в рамках XIII Международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.» в Санкт-Петербурге.

Автор и музыкальный руководитель вечера Алексей Гориболь.

Хореограф Максим Севагин.В этом году, вероятно, большинство крупных российских фестивалей пострадали от невозможности составить программу как обычно, с заранее выбранными хедлайнерами и масштабными гастролями (не говоря уже о том, что далеко не все просто состоялись). Но мало кто сообщил, что именно встало на стоп. Об изначальной версии «Дягилев P. S.» мы знаем от художественного руководителя Натальи Метелицы: не доехали Джон Ноймайер и Александр Уитли. Однако одно мероприятие, которое должно было пройти в год 150-летия Дягилева, уцелело. И это вечер французской музыки, который придумал Алексей Гориболь.

-

Переписка Марины Дмитревской и Елены Строгалевой

«Красный фонарь». А. Синяев.

Театральный музей.

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура.Привет, Лена!

Как я хотела спектакля о Теляковском, сыгранного в его кабинете, когда бежала на встречу c Вами в наш любимый Театральный музей, где тепло и уютно, где ты защищен от ветра и темноты ноября-22 всей театральной культурой начиная с 1756-го...

Я хотела этого и из-за самого Теляковского, и из-за того, что имя Дмитрия Крестьянкина все больше овладевает театральными умами, а я ничего не видела, но от своих студентов уже много раз слышала, что «Красный фонарь» — «отличный спектакль»... В нынешних неуютных трагических обстоятельствах так хотелось зарыться в плюш Серебряного века — и, с одной стороны, эмигрировать, с другой — понять и отождествиться, и чтобы возникли умные или глупые собеседники, и чтоб, знаете ли, поползли тени... И чтоб — легендарно, как в «Перламутровом веере» у Габриадзе: «Представьте: утро, и нынешняя Академия русского балета им. Вагановой. Теляковский сидит на коне, который положил ноги на стол.

-

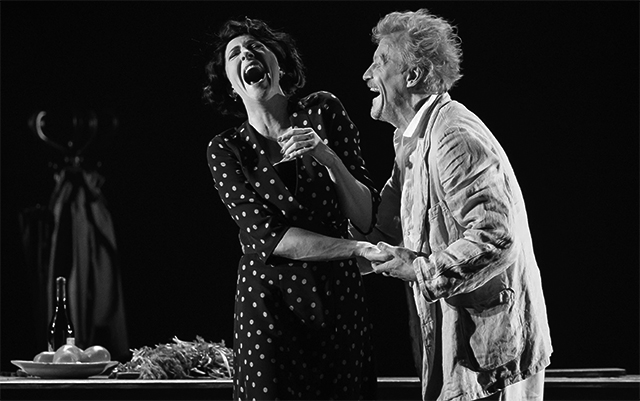

«Эйнштейн и Маргарита». По пьесе А. Гельмана «Альмар».

Театральное агентство «Entracte».

Режиссер Александр Марин.Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» — классический пример антрепризного спектакля. Два актера. Две звезды — Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт — играют на пустой сцене два часа кряду. Без концептуальных ужимок, без великих режиссерских теорий. Почти без света. Как правило — в тишине.

Один на один: откровение зрительного зала и двух больших артистов.

-

Сегодня, 26 ноября, Ассоциация театральных критиков обратилась к Председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину с запросом о причинах отстранения от работы, утвержденных ранее экспертов «Золотой маски» сезона 2022-2023. Приводим текст письма полностью...

-

«Черевички». П. И. Чайковский.

Урал Опера Балет (Екатеринбург).

Дирижер Константин Чудовский, режиссер Борис Павлович, художники Мария Лукка, Александр Мохов, Анастасия Соколова.В далеком-далеком космосе летит сияющая планета, похожая на елочный шар. Где-то на другой далекой-далекой планете медленно-медленно идет массивный мамонт — из правой в левую кулису. Так начинаются «Черевички» Петра Ильича Чайковского, что в Екатеринбургском театре оперы и балета (выступающем под маркой Урал Опера) поставил Борис Павлович. Никакого года 2022, 2014 и далее по списку. Театр, кажется, зовет нас прочь от горестей и забот, в уже начинающуюся предрождественскую счастливую суету — и в сказку.

-

«Обыкновенное чудо». По мотивам пьесы Е. Шварца. Музыка Г. Гладкова.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Алексей Франдетти, художник Вячеслав Окунев, музыкальный руководитель и дирижер Александра Чопик.Спектакль ТЮЗа «Обыкновенное чудо», казалось бы, изначально обречен на успех: прекрасная пьеса Евгения Шварца, замечательная музыка Геннадия Гладкова, чудесный фильм Марка Захарова сделали материал культовым. Он давно вошел в обиход и живет в репликах типа «а кто у нас муж?», звучит в милых сердцу мелодиях с бессмертными текстами о том, как «крылышками бяк-бяк-бяк-бяк», и многих других, вспоминать которые можно до бесконечности.

-

Вологодский театр кукол «Теремок» отметил 85-летний юбилей не только привычным в подобных случаях праздничным вечером, но и самым что ни на есть рабочим утром. Театр провел лабораторию. Решили не просто вспоминать славное прошлое, а представить задел на будущее.

Режиссер Анна Коонен и художник Александра Громова сделали эскиз «Наводнения» по Евгению Замятину, Филипп Бородин представил свое решение «Мама мыла раму» Льва Рубинштейна.

-

В Кудымкаре прошел IV Межнациональный театральный фестиваль «Сообщение». Вместе с председателем жюри Татьяной Тихоновец на нем работали и редакторы «Петербургского театрального журнала» Ирина Селезнева-Редер и Алексей Исаев.

-

Очень трудно определить место, или скорее — «объем» Някрошюса в моем профессиональном и жизненном опыте, потому что влияние его спектаклей и его мира в целом было буквально — не метафорически — личностно образующим. «Мы созданы из вещества того же, что наши сны...» Мы (во многом) созданы из вещества впечатлений от его спектаклей. Отрефлексировать это влияние сложно, ведь в нем много внерационального, чувственного, почти магического.

-

«Идите и показывайте!». А. Житковский.

Театр на Литейном.

Режиссер Дмитрий Егоров.«Идите и показывайте» — слова Никиты Хрущева, адресованные участникам независимой студии «Новая реальность» на выставке 30-летия МОСХа в Манеже в 1962 году. Фраза эта стала завязкой конфликта в спектакле Дмитрия Егорова с одноименным названием, жанр которого режиссер определил как «документальный праздник».

-

Вечер современной хореографии на X Фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva:

«Сингулярность».

Автор идеи и хореограф Кирилл Радев, композитор Андрей Чапоров, художник по костюмам Татьяна Луданик, художник по свету Татьяна Мишина, художник по лазерному контенту Алексей Ефаринов.

«Форма ноль».

Хореография и концепция сценографии Павла Глухова, художник по свету Татьяна Мишина.10-й Context продолжается — и показывает еще две работы победителей Конкурса молодых хореографов. Участники едва ли похожи. Павел Глухов работал в регионах, например, в Воронежском Камерном театре. Кирилл Радев обитает в Испании и ставит онлайн. Однако внутри Вечера их сочинения образуют подобие общего пространства — за счет света. Его придумала Татьяна Мишина — и то, как прожекторы сочетаются с дымом на сцене, как из сочетания луча и клубов получается самостоятельная субстанция, которая частично заменяет сценографию и может быть партнером танцовщиков, хочется обдумывать особо. Работа Мишиной, узнаваемая, с сильным авторским почерком, соединяет два спектакля.

-

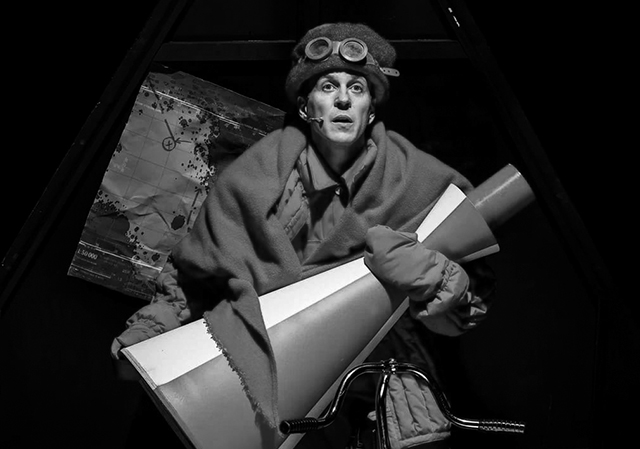

«Омон Ра». По роману В. Пелевина.

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Михаил Рахлин, художник-технолог Мария Мелешко.В мире театра и кино Пелевин гость не редкий. Из года в год экранизации романов чередуются с постановками преимущественно его ранних произведений. За последние несколько лет романы Пелевина превращали в мюзиклы, как, например, «Generation „П“» в Челябинском Камерном, и ставили по ним оперы с дополненной реальностью, как «Любовь к трем цукербринам» в Театре им. Наталии Сац. Делали site-specific и выставку контемпорари-арт, как «Ай фак. Трагедия» Константина Богомолова в башне «Меркурий» комплекса «Москва-Сити». Не обходил стороной Пелевина и драматический театр, однако последняя громкая постановка по Пелевину в столице случилась шесть лет назад — это был спектакль Максима Диденко «Чапаев и Пустота» в московском Театре «Практика». И вот спустя эти шесть лет ожиданий Михаил Рахлин выпускает на Малой сцене МХТ им. А. П. Чехова спектакль по «космической Одиссее» Пелевина — «Омон Ра». И получился он про то, что детские мечты иногда лучше не осуществлять, потому что реальность может оказаться всего лишь фикцией, придуманной кем-то другим — сильным и подлым.

-

— Дайте мне другой глобус!

— У меня нет для вас другого глобуса!

Сколько мы так шутили?

И вот на первую неделю ноября мне дали другой глобус: отсматривая по три спектакля в день на Фестивале стран Центральной Азии (плюс Азербайджан и Татарстан), проходившем в Алматы, я не успевала ночью привычно смотреть долгие стримы, удовлетворялась быстрыми телеграм-комментариями, но зато в общении с восточными коллегами по самую макушку погружалась в не менее страшные проблемы «их глобуса». Все оказалось неутешительно.

-

«Мим». По роману Л. Таль.

РАМТ.

Автор инсценировки, режиссер и художник Филипп Шкаев.Режиссер Филипп Шкаев, сам написавший инсценировку к роману Лилли Таль «Мим», не скрывает, что все, что происходит на сцене, — происходит на сцене. Артисты то и дело напоминают зрителям, что они всего-то разыгрывают спектакль, что все это — балаганная игра. Все условно. Но вместе с тем, все всерьез.

В некотором царстве, в некотором государстве жил да был принц Флорин. Все у него было хорошо: внимательные слуги, сколько угодно молока, мужественный отец. Одно только было плохо, да так плохо, что хуже некуда: королевство, которое ему предстояло когда-нибудь унаследовать...

-

«Голова». К. Стешик.

Театр на Литейном.

Режиссер Кирилл Люкевич, художник Александр Мохов.Спектакль Кирилла Люкевича «Голова» вырос из программы «Первая читка» 2022 года. Одноактовка белорусского драматурга Константина Стешика задает вопросы, но не дает ответов. Три обычных парня, каких мы можем встреть где угодно, от Кудымкара до Дыбенко, сталкиваются со сверхъестественным: Палкин приносит домой к рассказчику пакет, в котором лежит человеческая голова. Настоящая. Живая. Только разговаривать не умеет — мигает в ответ на вопросы. Зато знает о мире нечто такое, о чем герои прежде, наверное, и не думали, и что, может быть, не стоило узнавать.

-

«Шварц, человек, тень». М. Кадацкая.

Казанский ТЮЗ.

Режиссер Дмитрий Егоров.Путешествие из Санкт-Петербурга в Казань на премьеру спектакля «Шварц, человек, тень» петербургского режиссера Дмитрия Егорова обернулось поездкой в Ленинград, Ленинград довоенный, с морским воздухом с Финского залива, пригородными дачами, ленинградскими квартирами и дворами. Этот фантом ленинградского воздуха, возможно, и есть одна из главных неосязаемых примет художественной правды того мира, который два часа сочиняет и выстраивает режиссер с актерами в фойе Казанского ТЮЗа. Мира одного из самых любимых и в то же время непонятых писателей — Евгения Шварца. Мира, в котором переплелись поэтическая, художественная реальность и бронзовая поступь большой истории.

-

«Какая грусть! Конец аллеи...». Р. Габриадзе.

Тбилисский русский драматический театр им. А. С. Грибоедова.

Режиссер Андро Енукидзе, сценография Шота Багалишвили.

Пьеса «Какая грусть! Конец аллеи...» ставилась трижды. Сперва сам Резо Габриадзе делал ее с Наташей Пари в Лозанне. Затем — Андрей Калинин на Новой сцене Александринки, где Юрий Сучков создавал сценографию по эскизам Габриадзе. И вот — в третий раз, на родине автора.

Зал Тбилисского театра имени Грибоедова пуст, несмотря на аншлаг: кресла затянуты белыми полотнищами, будто паутиной. А зрителей рассаживают прямо на сцене — видимо, потребовалась несколько большая камерность постановки, чем возможна на этой площадке.

-

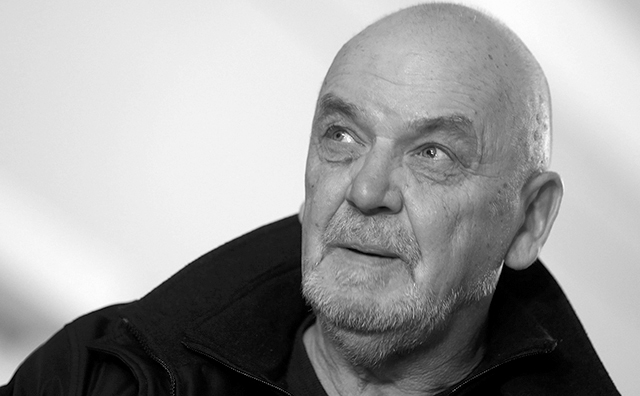

10 ноября 2022 года пришло тяжелое известие — умер Станислав Бенедиктов. Один из бесспорных лидеров отечественного театра, в историю которого навсегда вошли созданные им сценографические образы...

Бенедиктов — художник романтического склада, редкий дар в современном театре, к счастью, еще не реликтовый, ведь романтизм никуда из искусства не уходил и не уходит, каждый раз возникая, словно мифологическая птица Феникс. Бенедиктов был всегда конкретен в создании пространства игры, но при этом в его действенной правдивой декорации созидается и другая реальность — реальность, которую можно только почувствовать, реальность поэтическая, неуловимая плоть настоящего искусства, что всегда загадка, притягательная энергия, влекущая тебя в мир мечты, мир подлинных героев, мир романтического путешествия.

комментарии