-

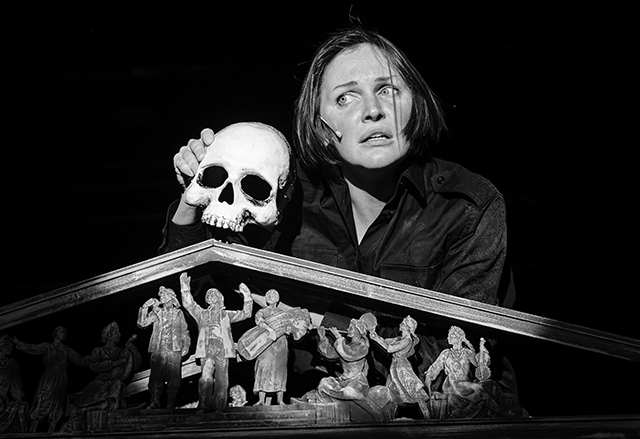

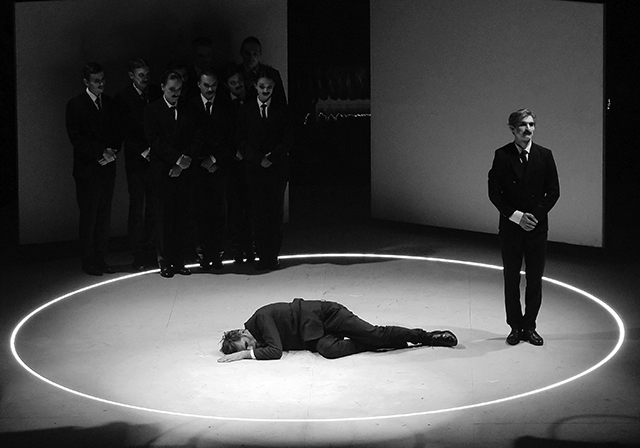

«Анна Каренина». Л. Толстой.

Свердловский театр драмы.

Режиссер Михаил Заец, художник Алексей Паненков.Роман Толстого инсценируется и экранизируется с завидной регулярностью. Новые версии демонстрируют самые разные возможности прочесть хрестоматийный текст: как абстрактную трагедию, как психологическую драму с погружением в тайные душевные глубины, как актуальную историю о внутрисемейных отношениях, построенных на моральном насилии, etc. Все чаще в центре спектакля оказывается не заглавная героиня, а ее муж — Алексей Александрович Каренин (известный спектакль Геннадия Тростянецкого именовался «Каренин. Анна. Вронский»; пьеса Василия Сигарева, идущая во многих российских театрах, называется «А. Каренин», новейшая версия Романа Габриа в Тюменской драме, выдвинутая на «Золотую Маску», — «Каренин А.»). Этот поворот свидетельствует о попытках «реабилитировать» персонажа, которого читатель романа видит по большей части глазами Анны (что делает его неприятным, невыносимым и даже отталкивающим), и рассмотреть его как сложную страдающую личность. Но в то же время современные трактовки предлагают новый взгляд на «женский вопрос», на статус женщины в обществе, то есть — в преимущественно мужском мире, и тут в фокусе оказываются героини Анна, Долли, Кити, их судьбы, их представления о любви и браке.

-

«Вместе целая страна».

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк (Цирк Чинизелли).

Режиссер Виктория Коновалова, композитор Святослав Мелик.Цирк во все времена блестяще встраивался в контекст и успешно использовал его. В этом вовсе нет ничего плохого, зритель голосует рублем, цирк этот рубль очень ценит. Так, в эпоху наполеоновского культа во Франции не было места популярнее, чем цирк с его вереницей мимодрам о маленьком капрале. А когда в России в начале XX века усилились черносотенные настроения и цирк как зрелище иностранное оказался под прицелом, антрепренеры и директора сделали ставку на пантомимы с патриотическим сюжетом и накалом. И тоже совсем не прогадали.

-

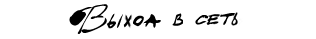

«Опера нищего». С. Саксеев по мотивам пьесы Д. Гея.

Театр «Суббота».

Режиссер Петр Шерешевский, художник Фемистокл Атмадзас.«Хрень приснится, и живи в ней вечно», — говорит озадаченный Мэкки, смотря отрывок фильма «Сталкер»: Писатель и Ученый, сопровождаемые Сталкером, едут на дрезине в Зону... Этот образ стал лейттемой спектакля Петра Шерешевского и вместе с тем — метафорой нескончаемых девяностых. Время действия «Оперы нищего» Джона Гея режиссер-драматург переносит в 1996 год. Начинается все с кадра второго тура президентских выборов — власть фактически уже в руках Ельцина, а значит, и его преемника... С позиции нас сегодняшних понятно, что до заветной Комнаты, исполняющей желания, никто из них (нас?) не дойдет, единственное, что всем тут светит, — попросту зона...

-

Пару часов назад на сцене Театра юных зрителей им А. А. Брянцева завершилась торжественная церемония награждения лауреатов XXVIII Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Публикуем ниже список победителей.

-

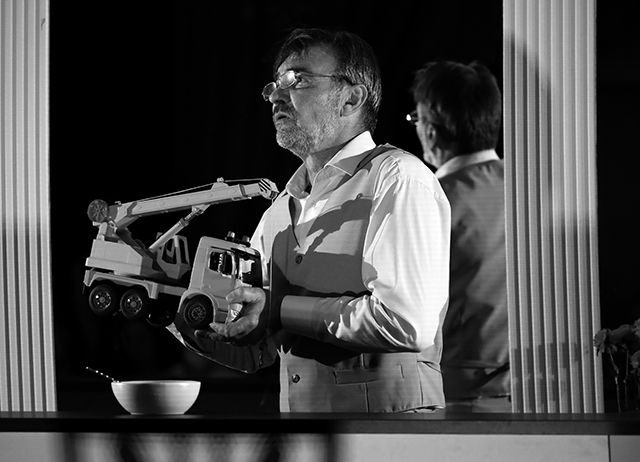

«Потерянный солдат».

Большой театр кукол.

Автор, режиссер, художник Руслан Кудашов, композитор Игорь Ушаков.Фантасмагорическая мини-опера Руслана Кудашова создана как будто самой смертью. Автор текста — смерть, сценография придумана смертью, на сцене играет смерть. Это бенефис смерти. Никаких веселых танцующих скелетов, уводящих людей за горизонт, нет. Средневековые смертельные шутки еще не проникли в спектакль. Мы должны зафиксировать эту точку, а иронизировать будем потом. Когда-нибудь потом мы вспомним это и не поверим сами, а пока фиксируем.

-

Пару дней назад на сайте Российской национальной театральной премии «Золотая маска» появились списки номинантов и лонг-лист спектаклей сезона 2021/2022 годов. Вчитываясь в этот отнюдь не короткий перечень, мы в редакции «Петербургского театрального журнала» вдруг осознали, что большинство из указанных в нем спектаклей были описаны нашими авторами в блоге или на страницах бумажной версии журнала. И если увидеть их обычному зрителю представляется задачей все-таки труднодостижимой, то прочитать о них можно, что называется, не сходя с дивана. Удобно же. Делимся с вами ссылками на наши материалы по номинантам и спектаклям из лонг-листа.

-

О фестивале молодой режиссуры

Прежде фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» проводился в Москве. Куда царевичи-режиссеры стрелы свои пустили, в каком региональном театре спектакль суженый поставили — все свозили к боярам столичным для смотру и одобрения. Кто кому воспротивился, понять сложно, да вот только решил фестиваль жить по укладу новому: поехали участники на смотрины в Екатеринбург. С удивлением для одних и очевидностью для других выяснилось, что Буян-Ебург тоже не лыком шит, и идею поддержать может, и доказать картографам разным, отмечавшим на театральной карте болото сплошной штриховкой, что есть в уездах если не потерянный рай, то зимние сады гвидонских кущ.

-

«Алые паруса». М. Дунаевский.

Чехов-центр (Южно-Сахалинск).

Режиссер Сусанна Цирюк, художник Кирилл Пискунов.Мюзикл как вид музыкального театра взывает к публике доверчивой и открытой. Не обещает философских глубин осмысления тем классической и не очень классической литературы, хотя часто на нее опирается. Он обращен к внутренней подвижности, даже физической моторике и сильной эмоции тех, кто почитает современные ритмы и мелодику и не сравнивает каждый миг спектакля с высокими образцами. Особенно с академической классикой, потому что у мюзикла давно имеется своя. Лет сто, как образовалась. С собственными законами и правилами.

-

«Лабардан-с». Сценическая версия СТИ по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор».

Студия театрального искусства.

Режиссер Сергей Женовач, сценография Александра Боровского, художник по свету Дамир Исмагилов, композитор Григорий Гоберник.Действие спектакля происходит в бане. И сам по себе этот ход достаточно рискован с любых точек зрения. Начнем с того, что идея не нова — много сюжетов, в том числе и классических, уже разыгрывалось в разных помывочных заведениях, которые намекали и на зону комфорта, и на некое чистилище. А продолжим простым соображением: держать героев на протяжении всей пьесы в одной и той же специфической среде — это жесткий концепт, который неизбежно подгоняет спектакль под единственную образную и смысловую доминанту, грозящую наскучить зрителю задолго до конца представления. Однако Сергей Женовач и его постоянный соавтор, художник Александр Боровский, давно уже полюбили такой метод. И частокол берез в «Трех сестрах», и стены психиатрической клиники в «Мастере и Маргарите», и коммунальный дом с ячейками-квартирами в «Самоубийце» — режиссера и сценографа почему-то упорно не пугают концептуальные «единые установки», более того, они продолжают на них настаивать.

-

«Ленин из Ревды».

Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура, драматурги Дмитрий Крестьянкин и Екатерина Шихова.Дмитрий Крестьянкин — режиссер-исследователь русской социальщины, автор документальных спектаклей «Планета людей» (спектакль-вербатим с курсом С. Д. Бызгу), «Квадрат» («Плохой театр»), «Красный фонарь» (спектакль в кабинете Теляковского и о Теляковском в Театральном музее). Исследуя Россию, режиссер обращается к жанру сайт-специфика и разновременным материалам, либо показывая влияние истории на разум народа, либо наблюдая в современности актуальность и неподвижность русской идеи.

-

«Мандельштам. Воронежские тетради».

Воронежский театр кукол имени В. Вольховского.

Режиссер и художник Руслан Кудашов.Многие из тех, кто интересуется литературой, слышали о Воронеже прежде всего как о месте, где отбывал ссылку Осип Мандельштам. Ассоциация не из приятных, хотя Надежда Яковлевна Мандельштам называет в своих мемуарах это время «благополучным», а саму ссылку, или «воронежскую передышку» — «неслыханным счастьем». Три года, что Мандельштам провел здесь, подарили миру цикл «Воронежские тетради», ставшие важной вехой в зрелом творчестве поэта, давно отмежевавшегося от акмеизма и утвердившегося в своем неповторимом слоге и языке.

-

На Камчатке прошла лаборатория Театра Наций

...Трем режиссерам предстояло за пять дней поставить эскизы по «Гранатовому браслету» Александра Куприна, «Анне Карениной» Льва Толстого и «Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова в интерпретации современных авторов в Театре драмы и комедии на Камчатке, где Театр Наций провел лабораторию по современной драматургии, как это ни парадоксально, посвященную русской классике.

-

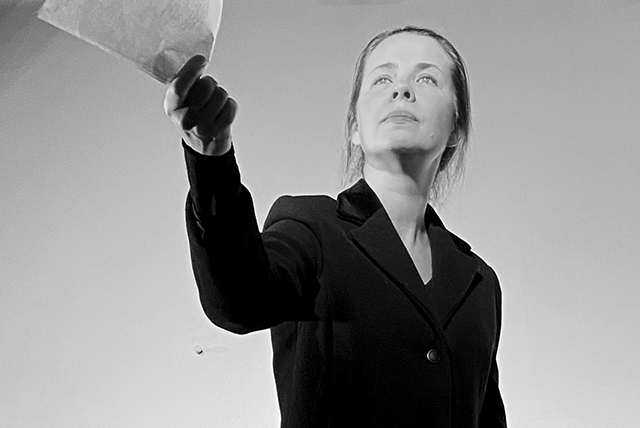

О спектаклях Мило Рау и Кристофера Рюпинга

В спектаклях Мило Рау «Everywoman» (показан на Осеннем фестивале в Париже) и недавней премьере Кристофера Рюпинга в цюрихском Шаушпильхаусе — формально ничего общего. Но по сути оба они о сильных женщинах, которые не боятся своей слабости.

-

«Алма-Ата’89».

Театр ARTиШОК (г. Алматы).

Режиссеры Дмитрий Мышкин и Ирина Михейшина, художник Антон Болкунов.В российском театре уже сложилась целая традиция разговора о перестройке и развале СССР. Почти всегда в таких спектаклях есть ностальгия, которая смешивается с неоправдавшимися надеждами, есть боль одних и радость других, есть «Лебединое озеро» и «Я ухожу», а еще «Перемен!». Тем интереснее было посмотреть спектакль «Алма-Ата’89», где те же темы и обстоятельства рассматриваются не со стороны носителей имперского сознания (пусть даже невольно), а со стороны тех, кто отделился. Один из режиссеров спектакля — Дмитрий Мышкин — хоть и представитель российской школы (выпускник магистратуры Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ), но родом из Казахстана, а мультикультурная труппа ARTиШОКа идеально подошла для подобного разговора.

-

«Тревожные люди». Ф. Бакман.

Мирнинский театр.

Режиссер и автор инсценировки Иван Комаров, саунд-дизайнер Ян Кузьмичев.Детективный жанр, так хорошо востребованный в кино, редко получается на сцене. Тем более, если за детективом стоит психология тринадцати персонажей, каждый из которых может оказаться главным подозреваемым. Роман Фредерика Бакмана «Тревожные люди» — скорее, игра в разные виды детектива: в полицейский детектив, где расследование ведут два полицейских; в «убийство в закрытой комнате», где злоумышленник исчезает неизвестно куда, оставив на полу лужу крови. Но еще — это достоверное наблюдение за людьми в разных жизненных обстоятельствах.

-

«Новая оптимистическая».

МХТ им. А. П. Чехова.

Сочинение Константина Богомолова. Художник Лариса ЛомакинаСамое время! Никогда Константин Богомолов не был так предельно социально чуток и заострен по вопросу актуальной повестки. Никогда так бесстрашно не бросал все силы на то, чтобы «обличить обличенное» («защищать защищенное и ограждать огражденное» — впереди). Что может быть в нынешней актуальнее самого театра? Ему и посвящен новый спектакль.

-

«Двойник». Ф. М. Достоевский.

Краснодарский академический театр драмы.

Режиссер Ярослав Рахманин, художник Константин Соловьев, художники мультимедиа Константин Соловьев и Вячеслав Тимчук.Ранняя повесть Достоевского «Двойник» — произведение, богатое на загадки. Явился ли господину Голядкину и вправду двойник — или это мания самого Голядкина? Повесть — «физиологический очерк» болезненного состояния автора или аллегория об угнетенном маленьком человеке? Начиная текст, Достоевский радостно писал о том, что выходит шедевр, однако после публикации «Двойника» серьезно раскритиковали — и за «патологичность» темы, и за длинноты, и за повторы гоголевского стиля. Зачем же — о чем же — брать эту повесть на сцену сегодня?

-

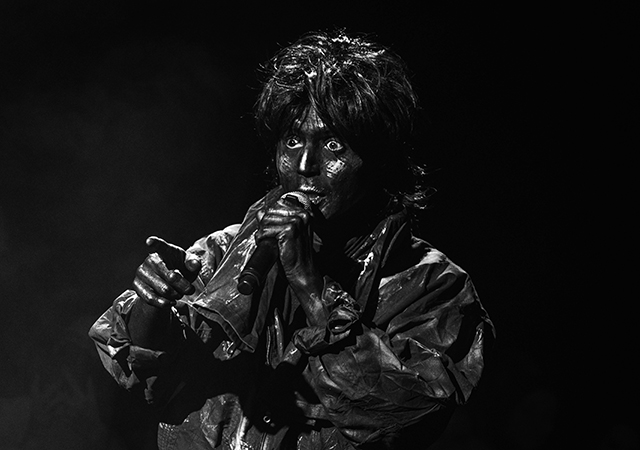

«Крысолов». По поэме М. Цветаевой.

Театро Ди Капуа.

Режиссер Джулиано Ди Капуа, автор идеи и компиляции текста Илона Маркарова.Катакомбы Петрикирхе стали идеальным местом для спектакля о детских колониях. Спуск вниз, в подвальное помещение, где люди, не снимая верхней одежды, сидят тесно-тесно перед красным бархатным занавесом, становится частью спектакля. Если зрительская часть катакомб раскрашена в яркие цвета, как будто сошедшие с детского рисунка, то та половина помещения, где находятся актеры, напоминает любое государственное учреждение: верхняя половина колонн выкрашена в белый, а нижняя — в серовато-зеленый.

-

«Елка у Ивановых». По одноименной пьесе А. И. Введенского.

Арт-группа «Доллгауз».

Режиссер-художник Наталия Губанова.Гниющее великолепие Дома Юсуповой на Литейном. Абсурдистская драма о смерти. Ноль действия, пятнадцать порций ужаса. Безумные сентенции отзываются эхом от сводов парадного зала. Площадка для игры, впрочем, скромно жмется к стенке.

На сцене стол. На столе стул. Из стула торчит ободранный ствол елки. С переднего края стола свисает покрывалом зеленая рыболовецкая сеть. И все это — в свете синего софита, на фоне обветшавшей лепнины.

Режиссер Наталия Губанова, как и актеры Валентина Бриг и Платон Мавроматис — выпускники курса Александра Савчука при Лаборатории нового театра. У мастера команда спектакля точно переняла тягу к экспериментам с композицией и действием, отказ от нарратива и, конечно, любовь к историческому авангарду в самых кричащих его проявлениях.

-

«Ольга. Запретный дневник». По текстам О. Берггольц.

Независимый проект.

Режиссер Лариса Шуринова.Советуют закупать буржуйки и дрова. Зима обещает быть холодной...

Нет, это не нам советуют, это украинцам: разбиты ТЭЦ, перебои с водой и электричеством, тотальные обстрелы мирной инфраструктуры... Ленинградцу невозможно слышать это — про буржуйки и аномально холодную зиму. Не-воз-мож-но. Наша генная память выдает спазматический припадок, сознание — паническую атаку. Если представить: зима обещает быть исключительно морозной... Как тогда, когда вела свой блокадный дневник Ольга Берггольц. Мы, живущие в Ленинграде, всегда легко это себе представляем, город не дает забыть. Но! «Никто не забыт и ничто не забыто» — строка Берггольц, высеченная на Пискаревке. Нет, господа, забыто...

комментарии