«Жанна д’Арк». Музыка О. Шайдуллиной, текст М. Бартенева.

Красноярский театр юного зрителя.

Режиссер Роман Феодори, сценограф Даниил Ахмедов, дирижер Николай Балышев.

Этот ТЮЗ поет уже шесть лет — в 2017-м он увез из Москвы «Золотые Маски» за мюзикл «Биндюжник и король» (и в номинации «Лучший спектакль», и за лучшую работу режиссера). Но оперу в нем все-таки поставили впервые — даже «оперу для драматического театра», как обозначен жанр на афише. Худрук театра Роман Феодори сначала экспериментировал с жанром в пермском Театре-Театре («Антигону» сочинила Ольга Шайдуллина, много работавшая с Феодори как композитор в драматических спектаклях), а затем — после триумфа в Москве на «Маске»-2022 (а это были не просто полученные награды, весь театральный люд спрашивал друг друга «вы это видели?!») — выпустил в родном театре «Жанну д’Арк». За музыку отвечала та же Шайдуллина, за текст — Михаил Бартенев.

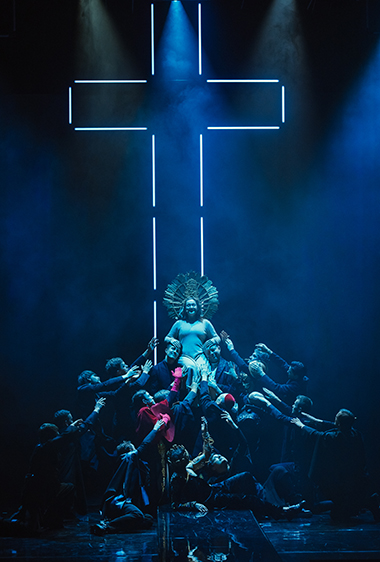

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Весь центральный проход в партере занят помостом, помост отделяет и партер от амфитеатра. В плане — крест, и в первой сцене, когда после третьего звонка в зале ненадолго воцаряется темнота, а потом на этот помост падает свет, мы обнаруживаем, что посреди зала, слегка возвышаясь над ним, лежат четыре девочки. Не актрисы — настоящие дети, впрочем, работающие вполне профессионально. То, что эти «девочки из Домреми» произносят, — невинный лепет, хоть и говорят они о будущих мужьях. Одна мечтает о бароне, другая о принце, но каждая фантазия заканчивается напоминанием о том, что придут какие-нибудь чужаки (бургундцы, англичане) и этого самого восхитительного мужа прикончат. Так быстро создается картинка существования в ситуации вечной опасности. Этим людям, этому государству необходимо, чтобы их кто-нибудь спас. И вот к крохотной Жанне (одной из девчонок) являются святой Михаил (Анатолий Малыхин) и святая Екатерина (Светлана Киктева).

Одновременно величественные (с такими мощными и тяжелыми крылами, что бывают, кажется, только у кладбищенских ангелов) и потешные (в стиле разговора — взрослые ищут общий язык с младенцем и сваливаются то в сюсюканье, то в назидательность), они появляются на сцене, и маленькая Жанна уходит к ним, по пути прыгая на «дороге цветов», будто по нарисованным на асфальте «классикам». Уходит к своей судьбе, к взрослой жизни. В истории той жизни было всего ничего (костер в Руане заполыхал, когда Жанне было всего девятнадцать), в спектакле же героиня предстает куда более взрослой. История излагается не последовательно, а с флэшбеками: Жанна уже в заключении (она заперта в клетке, собравшейся из спущенных с колосников рамок-крестов), рядом появляются и исчезают ее судьи, а она вспоминает и вспоминает. Вот эта Жанна — уже очень уставшая, очень взрослая (Марина Бабошина, в другом составе Елена Кайзер) — она главная. Но в спектакле возникает и Жанна юная (Татьяна Скрябина и Кристина Баженова) — та, что еще не знает предательства, та, что еще воюет.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Бартенев и Феодори не щадят зрителя (даром что ТЮЗ; впрочем, спектакль — «до 18 не пустят») — структура очень сложна, события перемешиваются, нас бросает то в первые дни похода Жанны, когда ей все вроде бы удавалось, то в последнюю ее тюрьму. Основа версии — роман Марка Твена, специально переизданный к премьере и продающийся в театральном книжном магазине, но никто не успеет прочесть пятьсот страниц до начала спектакля. То есть зрителям остается только довериться авторам и принять, что все происходящее на сцене действительно произошло, а вот в каком порядке — надо будет разбираться уже дома.

Сцены жестко собраны и отчеканены из чистой страсти — страсти спасения страны (короля, да, но в памяти — и те три девчонки-ровесницы). При этом — как в правильном житии святых — обыденная жизнь рядом, она никуда не делась. Совершенно блистательна сцена с родителями Жанны, где действует хваткий такой деревенский мужичок, решивший, что в ночи дочка встречается не с ангелами, а с любовником, и не выбирающий выражений (одна из причин, почему на афише стоит «18+»: авторы решили не цивилизовывать речь оскорбленного деревенского жителя).

Тихоня-мать хватает его за руку, пытается удержать, но он успевает и ударить Жанну, и обозвать ее — какие ангелы, какая страна, зачем еще может девчонка выбираться тайком из дома, если не ради встречи с каким-нибудь ухажером? Тут вот что важно: актер Владимир Мясников играет не злодея, не садиста какого-нибудь — бодрого делового, основательного мужика, который просто не способен понять логику более высокую, чем логика ежегодного выращивания и снятия урожая. А крохотная и почти бездейственная роль матери (Елена Половинкина) — точная зарисовка многовековой покорности. Мать, конечно же, не понимает дочь, но инстинкт любви заставляет ее пытаться хоть как-то защитить своего ребенка.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Каждая роль выделана разумно и точно, каждая — при всей внешней условности спектакля (от «тюрьмы» внутри креста до чрезвычайно декоративных доспехов) — работает на психологическую правду. Барон Бодрикур (Александр Черкасов), к которому обращается за помощью Жанна, спешащая на встречу к дофину, — ну вот бери его готовеньким и пересаживай в кресло мэра. Сытый такой, довольный человек, разговаривающий тоже с «выражениями» (что означает близость к народу), — в момент, когда он понимает, что Жанна действительно послана небесами, у него на лице появляется какое-то детское чувство. Будто вот ему лично пообещали, что окружающая грязь не вечна, что существует иной мир, — и он спешит помочь Жанне не из страха даже, но из-за мгновенной чистой надежды.

Совершенно замечательна парочка дофин Карл — его фаворит Ла Тремуй (Ренат Бояршинов — Салман Джумагазиев). Дофин, которого Жанна сделала королем, — суматошный молодой человек в модной одежке, при первом же появлении на сцене просящий в долг у случайно подвернувшегося под руку человека (в духе «отыграюсь — верну»). Он не очень умен, в общем не зол, рассматривает Жанну как некую зверушку, и сначала кажется, что ядовито-пренебрежительных речей Ла Тремуя об опасности роста влияния Жанны на народ даже не слышит.

Но вот в один из моментов актер останавливает эту быструю походочку дофина — герой как бы встряхивается, слушая приветственные вопли толпы в адрес Жанны, и быстренько так предает ее, совершенно беспечным, дежурным таким говорком фактически приговаривая ее к смерти. То есть — слышал все, складывал в себя, принял решение. Натворит еще много дел. Ла Тремуй же в спектакле сделан этакой воплощенной элегантной змеей: юный красавец на десятисантиметровых каблуках, с балеринской талией и модельной походкой, пробрасывает свои замечания будто вскользь — уж он-то знает, что его повелитель не пропустит ничего.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Забавно, конечно, что вот тут — наибольшее расхождение с историческим оригиналом: «настоящий» Ла Тремуй был толст как бегемот, в год смерти Жанны отметил 47-летие и был счастливым отцом троих детей. Но понятно, что в наше время фаворита короля легче представить именно как модель на подиуме у знаменитого кутюрье, так что фантастическое преображение — тоже ради психологической правды.

При всем богатстве ансамбля (где еще и отличный Уорвик — Максим Бутивченко, и в разных составах два совершенно разных, но одинаково внятных и убедительных епископа Кошона — Анатолий Кобельков и Никита Данилов) держится спектакль, конечно же, на Жанне — самой взрослой Жанне. Их две в разных составах, и каждая из актрис воспроизводит совершенно свою модель небесной бунтовщицы.

Марина Бабошина — с округлым лицом, с четко прорисованной простоватой, размашистой манерой движения — Жанна деревенская. Вот без проблем веришь, что родилась в Домреми, что читать не умела, что ей знаком деревенский труд, — и в то, что именно ее выбрали небеса, веришь так же безоговорочно. Елена Кайзер — принципиально другая Жанна: полководец разума, дитя цивилизации. И в манере речи, и в движении — приметы университетского диплома. Вспоминаются правозащитницы, умницы, выбирающие сами свою судьбу и не слишком полагающиеся на голоса свыше. Эту Жанну ведет в бой осознанная необходимость спасать страну и ее людей — а уж были там явления святых или просто померещились в горький час, не так уж важно.

Понятно, что спектакли всегда зависят от актеров, но такой широкий диапазон трактовки, где с ведущей исполнительницей появляется совсем новая история, встречается все же нечасто. Представляю себе затруднения экспертного совета «Золотой Маски»: номинировать обеих нельзя, каждый спектакль может быть показан на фестивале только один раз, кого выбрать? Жанна — Кайзер точнее музыкально, Жанна — Бабошина иногда довольно здорово грешит против музыки, но это не воспринимается как большой недостаток (ну не училась героиня ничему, и пению тоже). Яростные будут споры за экспертным столом.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

И это таки стол экспертного совета музыкального театра. Потому что — опера. Но насколько это опера? При всей современности мелодического строя Шайдуллиной (где периодически вспыхивают воспоминания о рок-музыке) — ровно настолько, как в древние времена, когда арии сменялись речитативами и ритмизованная речь имела те же права на оперной сцене, что и музыка. В «Жанне д’Арк» герои много говорят в рифму, и не то чтобы часто выходят на арии — но каждый песенный кусок обозначает эмоциональный пик, фиксацию какого-то принятого решения. «Антигона» в пермском Театре-Театре, также числившаяся «оперой для драматических артистов», попала на «Золотой Маске» в категорию «мюзикл», но Феодори с Шайдуллиной настаивают, что это все же не мюзикл, что они создали новый жанр. Насколько он будет жизнеспособен — посмотрим. Пока что оба опыта в этом новом жанре — и пермский, и красноярский — очень впечатляют.

Комментарии (0)