-

Директор Мотыгинского драмтеатра Татьяна Ткачук отстранена от занимаемой должности. Без внятного объяснения причин — ну невозможно же всерьез воспринимать претензии районных властей, что в последнее время маленький театр из Красноярского края «стал слишком много ездить» на солидные российские фестивали! Или что благодаря энтузиазму директора в этот глухой таежный поселок едут работать режиссеры со столичным образованием. Мотыгинский театр с интересом принимают в краевом центре — Красноярске, недавно он показался на форуме-фестивале «АРТмиграция» в Москве, приглашен на XII Фестиваль театров малых городов России в Коломне. Но местные власти на эти успехи почему-то реагируют крайне неадекватно.

-

28 апреля в Санкт-Петербурге завершился XIII Международный фестиваль балета Dance Open.

Концепция основной программы — показать авторский танец за рубежом — была реализована в трех вечерах современного балета. Постановки Дуайта Родена и Джея Ман Джу презентовала американская труппа Complexions, Нидерландский национальный балет — работы мэтра Ханса ван Манена, французская труппа Maandain Ballet Biarritz привезла спектакль своего руководителя Тьерри Маландена. Каждый вечер был стильным и впечатлял по-своему, а зрителям, незнакомым с этими труппам прежде, предложил четко прорисованные портреты и трех коллективов, и хореографов.

-

«Сиротливый Запад». М. Макдонах.

Сарапульский драматический театр (Удмуртия).

Режиссер Олег Степанов, художник Сергей Дулесов.«Чудеса, как они ни редки, ‒ не исключение и не вольность, на них и держится мир...» К. С. Льюис

Два типа интерпретации произведений Макдонаха наблюдаются на российских сценах. Один предполагает подробный виртуозный исполнительский гипермеганатурализм, в зрительском восприятии становящийся перевертышем гипермегаабсурдом (здесь, безусловно, задает тон пермский театр «У моста»). Другой, «фантазийно-фрейдистский», экзистенциальный ужас происходящего с героями Макдонаха воплощает яркими средствами условной образности (так, например, действие «Человека-подушки», поставленного в Ижевском русском драматическом театре, помещено в этакий гибрид тюремной камеры, больничной палаты и детской, где выкрашенные мертвенно-серой краской, преувеличенного масштаба предметы — одновременно и орудия пыток, и «деревянные игрушки, прибитые к полу»). Как неожиданно показала постановка москвича Олега Степанова, вполне состоятелен и третий путь.

-

В этом году социальная программа XI «Арлекина» состояла из двух блоков: конференция, посвященная проблемам социальной адаптации ребенка с ограниченными возможностями с помощью театра; показ спектаклей для особых детей — «Штуковины и финтифлюшки» Владимира Чикишева и «Майская ночь» Каролины Жерните. Первая работа адресована слабослышащим детям. Вторая — слабовидящим, подзаголовок — «Спектакль с закрытыми глазами» (ПТЖ писал о нем в № 73).

-

«Тетрадь Тома Кенти». Фантазия на тему романа Марка Твена «Принц и нищий».

Большой театр кукол

Руководители проекта Яна Тумина и Александр Балсанов. Режиссер Яна Тумина, художник-консультант Эмиль Капелюш.Роман Марка Твена о том, как мальчиков из разных сословий поменяли местами, известен всем с детства. История, старая как мир, по-видимому, и самому Твену была кем-то рассказана, о чем классик американской литературы честно признается в предисловии, ибо «триста лет, а, может, и долее отцы передавали ее сыновьям, и таким образом она была сохранена для потомства».

-

29 апреля 2014 года ушел из жизни заслуженный деятель искусств России Алексей Сонин, легенда цирковой режиссуры.

Прощание с Алексеем Анатольевичем Сониным состоится 3 мая в 8:45 в Цирке на Фонтанке.

-

«Плыл кораблик белопарусный». По мотивам северных сказов Б. Шергина.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Мария Критская, художник Елена Соколова.Когда в полной темноте в пространстве Малой сцены ТЮЗа раздался удар в корабельный колокол, начали доноситься крики чаек и плеск волн, казалось, что вслед за этой музыкой моря сейчас обязательно услышишь хрипловатый голос Евгения Леонова. Ведь именно так, с этими звуками, начинался советский мультфильм «Смех и горе у Бела моря» (не знаю, смотрят ли современные дети старые добрые советские мультики, но их родителям должны помниться северные сказы, озвученные Леоновым). Впрочем, на этом ассоциации с анимационным прошлым произведений Бориса Шергина, пожалуй, и заканчиваются.

-

19 и 20 апреля в Александринском театре прошла «Мастерская Новой сцены № 1».

Режиссерско-драматургическая лаборатория, прошедшая на Новой сцене Александринского театра под руководством Марата Гацалова и Полины Васильевой, на этой площадке, и правда, первая. Но важно сказать, что театральные лаборатории появились в Петербурге и стали относительно привычным делом благодаря «ON. театру» Милены Авимской — там, в подвале на Жуковского, режиссеры и драматурги почувствовали вкус к совместным экспериментам. Важно и то, что «Мастерская Новой сцены» по своей концепции — наследница хорошо известной в Москве «Мастерской на Беговой», регулярно проводившейся в Центре драматургии и режиссуры, пока им руководил Михаил Угаров. И название, и принцип сменяемости тем исследования (будь то актуализация классики, новый детский театр, современная пьеса или, как в случае с первой «Мастерской Новой сцены», работа режиссера с драматургом), и даже большой экспертный совет, разбирающий подробно каждый эскиз, — все это было найдено и проверено Маратом Гацаловым и Полиной Васильевой еще там, на Беговой.

-

25 апреля «Коляда-театр» отметил новоселье.

Лицом к лицу лица, как известно, не увидать. Коляда-театр переехал в новое здание — в центре Екатеринбурга, на улице Ленина, сталинской постройки, добротное, отреставрированное, нарядное — известное в городе как кинотеатр «Искра». И внутри — в просторных фойе и двух залах — евроотделка, мрамор, хрусталь, и на сияющей чистотой и новизной сцене все, что надо, двигается, проваливается, раздвигается, освещается. И все, конечно, рады-рады-рады — и Коляда с артистами, и зрители, и все друзья-поклонники театра на просторах России, да уже и Европы (а их тьмы и тьмы). 75 млн рублей областное правительство вложило в это предприятие. Невероятность этого факта видна только на историческом расстоянии.

-

Проект «Шекспир. Лабиринт» осуществили в Театре Наций. В глобальном перформансе приняли участие несколько постановочных групп... и наш корреспондент.

Здравствуйте, дети. Сегодняшний открытый урок «Шекспир. Лабиринт» посвящен дню рождения великого английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Посмотрите только, как необычно оформлен сегодня наш родной класс: здесь вы можете увидеть и перья на полочках, и комочки бумаги, как будто исписанной и скомканной самим классиком. За такие чудесные придумки давайте все вместе скажем спасибо Галине Солодовниковой. На партах вы найдете маски с лицом Шекспира, и это не случайно — они еще пригодятся вам во время урока, а также наушники для прослушивания дополнительной информации по изучаемой теме.

-

«Метод Гренхольма». Ж. Гальсеран.

Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова.

Режиссер Александр Созонов, художник Арсений Радьков.В Южно-Сахалинском «Чехов-центре» (так кратко называют театр в городе) — прекрасная труппа, но вот уже долгое время в ней нет главного режиссера, а оттого нет и баланса в репертуаре, ясной художественной политики. Сахалинский театр раз за разом устраивает лаборатории и идет на эксперименты, от которых остается много перспективных эскизов, превращающихся в итоге в симпатичные спектакли репертуара. Так было сделано «Прекрасное Далеко» Павла Зобнина, с которым «Чехов-центр» выезжал на «Новосибирский транзит», так появился еще целый ряд театральных хитов — «Свет-луна» Даниила Безносова, «Остров Рикоту» Дмитрия Егорова, «У ковчега в восемь» Романа Феодори. Благодаря лабораториям и форумам с труппой за последние несколько лет поработал целый ряд талантливых молодых режиссеров — от Дмитрия Егорова до Григория Цнобиладзе. Но в отсутствие «главного» лабораторные спектакли — это временный успех, не закрепляемый, проходящий.

-

22 апреля ушла из жизни актриса Александринского театра заслуженная артистка России Марина Александровна Гаврилова. Горестно писать об этой потере не только потому, что Марина Александровна была талантливым и сильным человеком, но и оттого, что вместе с такими людьми уходит в прошлое само понятие Человек Театра. Не просто актер или режиссер, отдельный и самодостоточный, но человек, болеющий за театр-дом, для которого театр, его ежедневное кропотливое созидание, является главным делом жизни.

…

Прощание с Мариной Александровной Гавриловой состоится 25 апреля 2014 года

в 11.00 — гражданская панихида в Александринском театре

в 12.30 — отпевание в Церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади

Марина Александровна Гаврилова будет похоронена на Большеохтинском кладбище. -

Творческая мастерская молодых хореографов 2014 на XIV фестивале балета «Мариинский».

Вторая Творческая мастерская в рамках ФБ «Мариинский» произвела странное впечатление. Появилось неприятное ощущение профанации и неловкости за происходящее.

-

С 8 по 12 апреля в чешском городе Брно в 24-й раз прошел театральный студенческий фестиваль SETKANI/ENCOUNTER, что переводится и как «Первая встреча», и как «Схватка» ‒ точнее не скажешь. Фестиваль славится на весь мир: в последнее время его программа (с традиционным преобладанием школ из восточной Европы) не раз пополнялась спектаклями из Южной Кореи и Ирана. Замечателен фестиваль тем, что, во-первых, проводится в чудеснейшем университетском городке, расположенном аккурат между Прагой и Веной, а во-вторых, его конкурсная и офф-программы (последняя состоит из мастер-классов и вечеринок) по-настоящему насыщенны. Фестиваль известен и строгостью своего отбора, и его парадоксальностью: так, Санкт-Петербургской академии театрального искусства удается прорваться в конкурсную программу лишь один раз в три-четыре года.

-

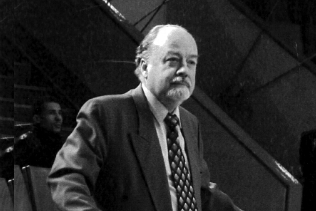

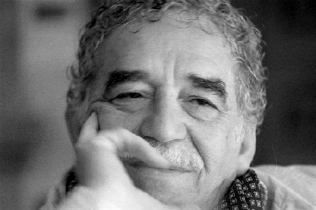

Сегодня, 21 апреля, в день прощания с Габриэлем Гарсия Маркесом, мы попросили Анатолия Праудина рассказать, что связало его с писателем и что помогло лучше понять природу персонажей «самого великого колумбийца».

Особенно плотно Маркес вошел в мою жизнь, когда всей постановочной бригадой саратовского спектакля «Гальера» (пьеса М. Бартенева по повести «Полковнику никто не пишет») мы уехали в рабочую экспедицию в Колумбию. Когда материал про людей — это принципиально. Если это «Гамлет», например, то в Эльсинор ехать необязательно и даже вредно. Но если про Полковника и его жену, то надо ехать в Аракатаку.

-

Рязанский «Театр на Соборной» привлек подростков к созданию эскизов спектаклей на лаборатории «Молодые драматурги — юным зрителям»

Что такое театр, и каким он должен быть в представлении современных подростков? Ответ на эти вопросы могут дать только сами дети, решили в рязанском Театре на Соборной. Решили и провели лабораторию «Молодые драматурги — юным зрителям». Отобрали литературный материал, выбрали режиссеров, распределили актеров, сформировали фокус-группу из местных школьников. И все вместе приступили к разбору и созданию эскизов.

-

В рамках «Театрального киносезона 2013–2014» показывают «Кориолана» лондонского театра «Донмар», примечательного тем, что в роли спесивого римского вояки здесь можно увидеть сумрачного фронтмена джармушевского «Выживут только любовники» — англичанина Тома Хиддлстона. Насколько неожиданной стала трактовка, судила Надежда Стоева...

Том Хиддлстон — не самый очевидный выбор на эту роль. Кудрявый, улыбчивый, почти блондин, с голубыми глазами — типичный романтический герой-любовник, который мог бы до старости играть несчастных возлюбленных всех мастей и получать награды за роли второго плана.

-

Малый драматический театр пополнил внушительную копилку наград еще одной «Золотой Маской» - за лучший спектакль большой формы. Решение жюри можно назвать традиционным. Предлагаем вам прочитать пару развернутых «реплик» петербургских театральных критиков о спектакле — Николая Песочинского и Татьяны Джуровой.

«Коварство и любовь». Ф. Шиллер.

МДТ — Театр Европы.

Режиссер Лев Додин, художник Александр Боровский. -

«Прекрасное Далеко». Д. Привалов.

Совместный проект Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова и Челябинского театра современного танца.

Режиссер Марина Глуховская, хореограф Ольга Пона, художник Юрий Наместников...Знание умножает скорбь, теперь я понимаю это совершенно точно.

Видел челябинское «Прекрасное Далеко» дважды: рабочий прогон за несколько дней до премьеры и готовый спектакль через пару недель после нее. Он не сильно изменился: просто наигрался, стал стройнее и гармоничнее, молодые актеры (кто-то из них впервые получил большую роль) начали обретать сценическую уверенность и свободу.

Изменились мои знания о том, что сопутствовало этому спектаклю. На прогоне думалось, как правильно и мудро выстроила сезон (второй на посту главного режиссера Челябинской драмы) Марина Глуховская.

-

«Солнечный удар». И. А. Бунин.

Александринский театр.

Режиссер Ирина Керученко, художник Мария Утробина.«Солнечный удар» — вторая работа Ирины Керученко на Малой сцене Александринского театра. С предыдущей — «Сон смешного человека» — новую постановку роднит не только единство места. В обоих спектаклях (да, кажется, и во всех других) режиссера волнует существование человека за рамками рационального, логически объяснимого, нарративного. Спектакли эти объединяет в том числе и бережное отношение к авторскому слову. Раскладывая текст Бунина на два голоса, режиссер переносит его на сцену без единой купюры (как и в случае с «Кроткой» Достоевского, например). Сюжет укладывается в полтора часа сценического времени, а паузы и длинноты заполнены физическим действием, воплощающим всеразрушительную силу любви.

комментарии