-

«Ленка». По мотивам повести В. Железникова «Чучело».

Приморский краевой драматический театр молодежи (Владивосток).

Режиссер Павел Макаров, художник Петр Окунев, драматург Гуля Насырова.На экране-занавесе бегут буквы, это первые строки повести Владимира Железникова «Чучело»: «Ленка неслась по узким, причудливо горбатым улочкам...» По авансцене и проходам в зале бежит девушка, вернее две, это Ленка и Катя Г. Но сначала кажется, что одна, так они похожи: красная шапка, незастегнутая куртка, какая-то врожденная неловкость движений. Так начинается спектакль.

-

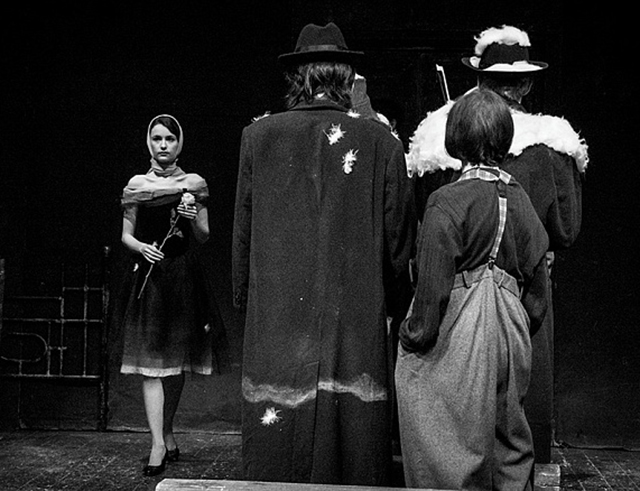

«Комедия двенадцатой ночи». По пьесе У. Шекспира «Двенадцатая ночь».

Театр на Малой Бронной.

Режиссер Олег Долин, художник-постановщик Елизавета Борисова.Режиссер Олег Долин, однажды прикипев к комедии дель арте и затем поставив в этом ключе несколько хороших спектаклей, кажется, прочно занял эту, в общем, пустующую нишу. Если руководству театра хочется заполучить в свой репертуар что-то яркое, вызывающее в зрительном зале смех, дающее чисто театральную радость без жима и пошлых смачных красок, то кого же звать на постановку, как не Долина? На Малой Бронной это уже второй, после «Женщины-змеи» Карло Гоцци (до того была «Зобеида» того же автора в РАМТе), его опыт. Но на сей раз вместо Гоцци, которому приемы комедии дель арте написаны на роду, в ту же эстетику отправился Шекспир, пьеса «Двенадцатая ночь». Спектакль называется «Комедия двенадцатой ночи». То есть без всякой жанровой приписки, которая обычно значится на афише мелкими буквами, нам прямо сообщается, что веселье обеспечено.

-

«Андрей Меркурьев. Признание».

Вечер хореографии Андрея Меркурьева на сцене РАМТа.

Художник по свету Сергей Шевченко.Главный балетмейстер Государственного театра оперы и балета Республики Коми, в недавнем прошлом солист Большого театра, а в прошлом давнем солист Мариинки, Андрей Меркурьев объяснился в любви к танцу, зрителям и артистам на вечере авторской хореографии «Признание», устроенном в Москве, на сцене Молодежного театра.

-

С 30 ноября по 2 декабря в Мензелинске, на базе Татарского драматического театра им. С. Амутбаева проходил Первый Всероссийский фестиваль бэби-театров «Ләкләк». И несмотря на то что театр для самых маленьких (возрастной маркер, как правило, 0+) в России уже вовсю действует и набирает популярность, такой масштабный смотр, да еще в весьма небольшом, хотя и очень театральном городе не может не обратить на себя внимание.

-

Юбилейная переписка между Петербургом и Нижним Новгородом в день 80-летия Анатолия Смелянского

Марина Дмитревская — Ольге Наумовой

Петербург — НижнийОля-Оля! Ну, ты меня знаешь, весь этот хаос сознания и ничегонеуспевание (поэтому, в частности, мне никогда не удалось стать Смелянским, который ни одной минуты не тратил попусту, был собран, целеустремлен, организован, учил на пляже английский и достигал всего, про уникальный ум и талант даже не упоминаю). Короче, с утра паника: Анатолию Мироновичу сегодня 80, наш блог по части юбилейных и прочих почестей всегда — как пионер, а тут забыли, не предупредили...))

-

II Международный фестиваль «ТеатрАll» в Астане

Фестивальная жизнь Казахстана после пандемии бьет ключом. Одновременно в нескольких городах проходят самые разные театральные фестивали — республиканские и международные, куда истосковавшиеся по общению творческие люди из разных стран съезжаются, чтобы увидеться друг с другом, поделиться опытом, показать себя, посмотреть на других и научиться новому. Сам же казахский театр, как мне представляется, сегодня переживает период расцвета, усиленно занимается поисками новейшего языка, смыслов и формы, причем старого театра здесь хватает. Будучи преданным национальным традициям, своему богатейшему культурному и духовному наследию, казахский театр активно ищет пути развития, пробует разные виды театра — от психологического до постдраматического, экспериментирует с жанрами и стилями, не чурается авангарда и постмодерна

-

Сегодня, 12 декабря — девятый день с ухода Валерия Ивановича Шадрина, директора Чеховского фестиваля, президента Международной конфедерации театральных союзов.

Обстоятельства непреодолимой силы. Умер создатель чеховского фестиваля...

Валерий Шадрин был театральным деятелем и человеком огромного масштаба, силой своей любви к театру преобразившим голодный, унылый поздне- и постсоветский театральный ландшафт. Порой казалось, что он владел какой-то магией — с такой стремительностью он ворвался в мировой театральный контекст, преодолевая самые немыслимые обстоятельства.

-

Первый Международный фестиваль циркового искусства «Без границ».

Большой Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке (Цирк Чинизелли).

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк).Компания «Росгосцирк» давно специализируется на проведении «первых» фестивалей. По иронии судьбы они становятся и последними, и даже шутить по этому поводу уже скучно. Петербург видел и первый фестиваль клоунов, и первый фестиваль циркового искусства, которые так и остались первыми, не обретя продолжения. С 3 по 6 ноября в Петербурге прошел очередной «первый» — первый международный фестиваль циркового искусства с новым названием «Без границ».

-

«Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева». Выставочный проект Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства в рамках XIII Международного фестиваля искусств «Дягилев. P. S.».

Шереметевский дворец — Музей музыки.

Куратор и художественный руководитель проекта Наталья Метелица, сокураторы Ирина Климовицкая и Ольга Краева, приглашенный куратор выставки Аркадий Ипполитов.

Дизайн Юрий Сучков.Петербург и Венеция — что называется, match made in heaven. Два города на воде, окутанные легендами и, иногда кажется, в них и существующие по большей части. Необыкновенно популярные в культурном пространстве. Источники вдохновения. Разве что — в Петербурге его герои жили, а Венеция манила и оказывалась местом последнего приюта.

-

К юбилею Клима, режиссера и драматурга

У Клима, говорят, юбилей. То ли 70, то ли 120 (разные ходят слухи). Хотел написать по этому поводу что-то умное. Про Подвал. Но на полдороге вдруг вспомнил, как год примерно назад моя младшая дочь Соня приходит утром на кухню и говорит: «Знаешь, папа, мне сейчас приснился сон, что ты, папа, ученый и пишешь какую-то научную работу»...

-

«Галерея».

Цирк Machine de cirque (Канада).

Режиссер Оливье Лепин.Спектакль канадского цирка Machine de cirque можно было бы назвать не «Галерея», а «Манифест». Редко когда встретишь настолько точное соответствие того, о чем говорится, и того, как это делается. Речь в представлении автора и режиссера Оливье Лепина (Olivier Lépine), созданном в сотрудничестве с художественным руководителем Винсеном Дюбэ (Vincent Dubé), идет об искусстве, о том, что это такое и зачем оно нужно. Мысль, к которой актеры приводят нас в конце, не нова: настоящее искусство — это азартное и свободное самовыражение. Однако звучит она свежо и убедительно, поскольку именно такое самовыражение мы и наблюдаем в течение полутора часов, которые идет спектакль.

-

«Гуинплен. Погружение». По мотивам романа В. Гюго «Человек, который смеется».

«Тотальный театр» (Алматы).

Режиссер Антон Зайцев, художник Айгерим Бекмухамбетова.Роман Виктора Гюго в «Тотальном театре». Звучит. Звучит пафосно, будто бы «Тотальный театр» — это алматинский мюзик-холл, и в него ходят дамы в вечерних платьях поплакать над «Отверженными». Спектакль «Гуинплен. Погружение» по роману «Человек, который смеется» можно тоже обозначить своего рода мюзиклом. Только вместо громады мюзик-холла здесь уютный зал на 150 человек, а вместо оркестра — небольшой кавер-бэнд, объединяющий песни Пугачевой, Киркорова, Ваенги и группы «Ленинград». Слишком громко для мюзикла? Ок, пусть будет кабаре, в котором жестоко играют с ожиданиями от материала, перемалывая их в постмодернистской мясорубке.

-

«Сурский рубеж». Е. Иванова-Блинова.

Чувашский театр оперы и балета (Чебоксары).

Дирижер Никита Удочкин, режиссер Ирина Гаудасинская, художник Елисей Шепелёв.Один из старейших музыкальных форумов России — XXXII международный оперный фестиваль имени М. Д. Михайлова — прошел в этому году в обновленном формате, под руководством молодого креативного директора театра Андрея Попова. По традиции фест начинался с премьеры, но если прежде речь шла об очередной постановке какого-нибудь репертуарного хита, выполненной своими силами или, изредка, приглашенными из столиц режиссерами, то в 2022 году театр заказал петербургскому композитору Екатерине Ивановой-Блиновой новую партитуру и открылся мировой премьерой оперы «Сурский рубеж». Спектакль поставила в Чебоксарах Ирина Гаудасинская — внучка знаменитой оперной певицы Ирины Богачевой и режиссера Станислава Гаудасинского. Автором стихотворных текстов выступила Иванова-Блинова, опираясь на либретто Карины Шебелян (это она написала либретто к популярнейшему мюзиклу Евгения Загота «Винил», идущему сегодня в нескольких театрах). Оформил постановку художник Елисей Шепелёв.

-

Каждый год в ноябре зрители в Старой Руссе и Великом Новгороде погружаются в творчество Федора Достоевского. Международный театральный фестиваль его имени проходит здесь уже тридцать лет. В этом году смотр спектаклей, поставленных по произведениям писателя, состоялся в 26-й раз.

В первые годы существования фестиваля его программа собиралась из камерных спектаклей, которые игрались в Старой Руссе. Это место было особым для Достоевского — здесь он проводил счастливые летние месяцы со своей семьей, здесь писал романы «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы» (сама Старая Русса стала прототипом городка, где разворачиваются события романа), здесь обрел единственный собственный дом, ставший после смерти писателя его музеем. Поэтому неудивительно, что именно Старая Русса стала местом, где зародилась идея фестиваля.

-

В ноябре в Театре «Мастерская» прошел V театральный фестиваль «Школа. Студия. Мастерская», программа которого была насыщена показами эскизов режиссерской лаборатории, лекциями и спектаклями из разных городов России, поставленными учениками Григория Михайловича Козлова. Об одном из таких спектаклей, созданном по культовому роману Габриэля Гарсиа Маркесу «Сто лет одиночества» в Абхазском государственном русском театре драмы им. Ф. А. Искандера, сегодняшний текст Ирины Селезнёвой-Редер.

-

О гастролях театра «Около дома Станиславского»

18 и 19 ноября на сцене Театра «На Литейном» прошли гастроли московского театра «Около дома Станиславского». Труппой Юрия Погребничко были сыграны две постановки — «Школа для дураков» и «Сторож».

Главный герой романа Саши Соколова «Школа для дураков» — ученик специальной школы, болеющий неназванной болезнью, из-за которой у него нарушено ощущение времени, а самого себя он воспринимает как двух отдельных личностей, между которыми идет бесконечный диалог, иногда превращающийся в сплошной набор слов. В «Школе для дураков» Погребничко внимание сосредоточено на парадоксально устроенных сознании и подсознании главного героя, в программке названного Мальчиком (Илья Окс).

-

«БЕСприданница». А. Н. Островский.

Театр имени Моссовета.

Режиссер Евгений Марчелли, художник-сценограф Игорь Капитанов.Мир, в котором негде распахнуться цыганской душе Ларисы Дмитриевны, явлен сразу. В сером и беспросветном пространстве столовой удушающе пахнет пельменями, люди едят, пьют, ведут бестолковые разговоры и ни о чем другом не ведают, словно обеденный перерыв затянулся на целую жизнь.

На фоне скучных одноцветных лиц, впрочем, вполне довольных своей судьбой, Лариса (Анастасия Белова) — почти фрик, диковинное существо. Познавшая другую жизнь в страсти с Паратовым (Станислав Бондаренко), она восстает против прежнего мира, транслируя свое недовольство каждым движением и словом. В ней совершенно нет смирения или какой бы то ни было надежды на успокоение в браке с Карандышевым (Антон Аносов), она чувствует свою обреченность физически. Доведенная несчастной любовью до экзальтации, истерики и безумия, Лариса предстает женщиной на грани нервного срыва, который вот-вот случится.

-

«Пётр и Алексей». Д. Мережковский.

Театр на Литейном.

Режиссер Сергей Морозов, художник-постановщик Анна Лаврова.Лаконичный и жуткий спектакль. Хроника гибели царевича Алексея как катастрофа, навсегда изменившая ход истории российского государства. Вернее, даже предопределившая его. Казалось бы, бери да топи зрителя в безысходности с первой секунды действия. Но не тут-то было. Начинается «Пётр и Алексей» позитивней некуда.

-

«Поцелуй. Конармия». И. Бабель.

Театр на Таганке.

Режиссер Денис Азаров, сценограф и видеохудожник Николай Симонов.В Театре на Таганке выпустил спектакль Денис Азаров, уже поработавший с труппой театра пару лет назад над современной версией «Снегурочки» Островского. Та крупномасштабная и разноцветная работа теперь кажется свидетельством из прошлой жизни — столько в ней веселья, размаха, ерничества. Нынешний спектакль противоположен ей во всем — короткий, сумрачный, почти бездейственный, горестный и безнадежный. Эти его характеристики и есть свойства времени, в которое он создан: осень страшного 2022 года отзеркаливает время персонажей...

-

«Шекспир. Сонеты».

Новая сцена Александринского театра.

Режиссер Антон Оконешников, видеохудожники Мария Варахалина и Алена Власова.Спектакль голосом Тихона Жизневского позиционирует себя как «реконструкцию чувств» и попытку «намеренно возродить в себе любовь». Все действие происходит в зеленом «павильоне», где стоят стол со стульями и клавесин. Справа — отдельная будка, в ней сидят люди (Иван Жуков и Евгения Фадеева), которые инструкциями через наушники будут направлять актеров в попытке реконструировать чувство.

комментарии