-

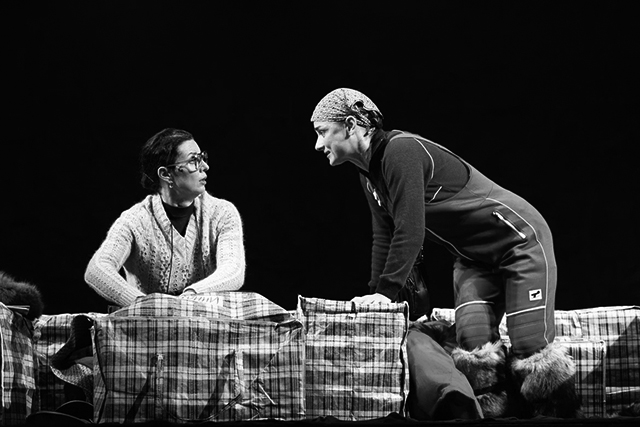

«Полярная болезнь». М. Малухина.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

Режиссер Андрей Сидельников, художник Анвар Гумаров.Героини «Полярной болезни» — добропорядочная учительница Татьяна (Инна Анциферова), боевая челночница Валя (Варя Светлова) и почти двадцатилетняя рыночная продавщица Любаша (Ангелина Столярова) — едут в автобусе на Север торговать кто чем горазд (стекло, за хрусталь не выдаваемое, детский трикотаж, белье женское, не постельное). Не едут даже — уезжают. Удирают, уносятся, убегают... от реалий девяностых. От социальной несправедливости, от инфляции, от домашнего и сексуализированного насилия.

-

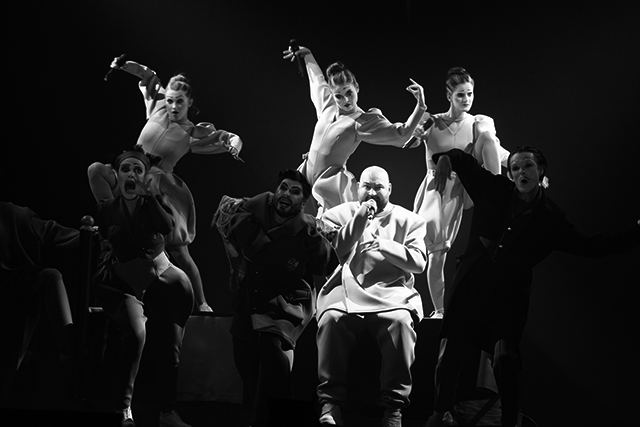

«Буря». У. Шекспир.

Самарский театр юного зрителя «СамАрт».

Режиссер Мурат Абулкатинов, сценограф и художник по костюмам Софья Шнырева.Три красавицы в черных расшитых бисером кокошниках и такого же цвета закрытых платьях в пол, появляясь из огромной канализационной трубы, декламируют: «У лукоморья дуб зеленый...»

Неклассической трактовкой Шекспира зрителей СамАрта не удивишь. Много лет здесь шел потрясающий «Гамлет» в постановке Анатолия Праудина, действие которого разворачивалось на фоне проржавевших цистерн, а функции рапир выполняли ревущие бензопилы. Поэтому начало «Бури» в постановке Мурата Абулкатинова воспринимается с любопытством.

-

Сегодня с утра редакция «ПТЖ» судорожно обнаружила, что не подготовилась к юбилею Дмитрия Анатольевича Крымова, не собрала венок поздравлений учеников и друзей, не выразила собственные чувства... У редакции «ПТЖ» так бывает, чего уж, и утренний чат наполняется тогда восклицательными знаками...

Но тут-то мы знали, что делать. Буквально завтра типография отдаст нам тираж нового номера. Молодежно-студенческого. Он посвящен травме и исцелению — конечно, в связи с театром. И необычайно важным для номера, буквально его центром стала беседа Марины Дмитревской с Дмитрием Крымовым на эти темы под названием «Искусство — это прыжок через травму. Или пластырь с анестезией».

Интервью довольно большое, и целиком вы сможете прочесть его в бумажном варианте, купив журнал, а сегодня мы публикуем два небольших фрагмента.

-

О V Фестивале новых музыкальных проектов «Другие берега» в Новосибирске

«Другие берега» — для многих в первую очередь книга Владимира Набокова, в которой писатель-эмигрант рефлексирует об опыте жизни вне родной страны. Пожалуй, эта ассоциация — с одной стороны, лестная, с другой, не подходящая по духу для фестиваля Новосибирского музыкального театра, который прошел в пятый раз.

Гораздо ближе мысль об устройстве родного для смотра города, Новосибирска. Он разделен на право- и левобережную части, составляющие и цельный город, и различные между собой места. Раньше даже часовой пояс различался — один берег жил на час раньше. Ориентация на единство непохожих, спокойную, полную достоинства манифестацию естественных различий — одна из главных черт детища директора театра Леонида Кипниса.

-

О III Международном фестивале циркового искусства «Без границ» и II Международном фестивале циркового искусства «Артист» 12–15 сентября 2024 года

Чтобы быстро понять все про наше время, нужно прийти в цирк. Самое свободное искусство может одновременно превращаться в инструмент государства и тут же производить нечто анархическое, декларировать масштаб мундиале и тут же отфильтровывать «своих». Нового в этом ноль: эту способность цирка успешно эксплуатируют со времен Наполеона и Николая I. 2024 год заострил цирковые парадоксы, как кажется, до предела: в одни и те же даты в двух столицах (номинальной и культурной) прошли два фестиваля, рожденные одной системой, но разошедшиеся как в море корабли.

-

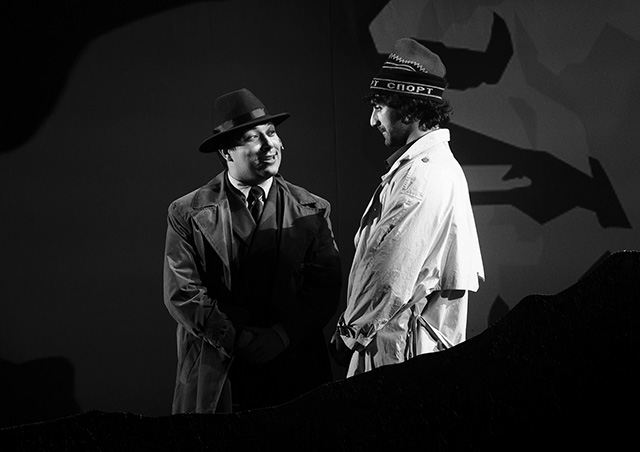

«Человек из Дублина». Сценическая композиция А. Калинина и Х. Эриксона.

Александринский театр.

Режиссер и художник Андрей Калинин.Вполне возможно, что речь должна идти о тех новых авторах театра, что «строят над провалом». Они уже не «пост», но все еще «до» — открывают дотеатральные времена, в которые Бог не умер, а еще не родился. Они предлагают, чтобы мы их додумали, достроили, дочитали, за них домыслили, дотосковали, а сами бегут в свою «нигдею».

-

О лаборатории «Универсальное детство» в РАМТе

В начале сезона в РАМТе прошли показы эскизов режиссерской лаборатории «Универсальное детство». Это уже не первый проект театра, цель которого найти спектакль для Большой сцены, куда можно было бы прийти всей семьей. Так, по итогам недавних лабораторий в репертуар вошли быстро ставшие хитами «Василисса» (Мастерская детской драмы «10 минус») и «Ленинградские сказки» (Мастерская инсценирования) Филиппа Гуревича.

-

«Как Фауст ослеп».

Театр «Сатирикон».

Режиссер Сергей Тонышев, художник-сценограф Филипп Шейн.В послужном списке Сергея Тонышева уже был «Фауст» — только по рассказу Тургенева: в спектакле режиссера Веры Камышниковой (Театр им. Вл. Маяковского) он работал как хореограф. Драматических версий «Фауста» вообще довольно мало, среди них спектакли Юрия Любимова, Алексея Бородина, десятилетняя эпопея Бориса Юхананова... Что ж, риск — благородное дело, и молодой режиссер, два года назад окончивший мастерскую Сергея Женовача, рискнул преодолеть эту гору. Сквозь которую он проложил свой туннель — длинный, но с понятным направлением, отбросив множество сюжетных линий и оставив то, что посчитал главным. «Как Фауст ослеп» — это в первую очередь история Мефистофеля.

-

«Мизантроп». По мотивам одноименной пьесы Ж.-Б. Мольера.

Пермский Театр-Театр.

Режиссер Елизавета Бондарь, художник-сценограф Анвар Гумаров.Елизавета Бондарь — режиссер плохо предсказуемый. Легко меняя стили, смыслы и постановочный материал (неполный перечень работ последних лет: антифашистская «Пятая печать» Ф. Шанта в МТЮЗе, «Озор» Д. Мамина-Сибиряка; с перетечением эпической хтони в нынешний вербатим города Мирного, МХТовские «Тахир и Зухра» З. Яниковой с всплывающим из мощного лирического потока социальным гневом, блестящая травестия унылого гамсуновского «Голода» да вот еще апокалиптический хоррор "Макбет«в Театре Наций), она в каждом из своих спектаклей неизменно обнаруживает новый источник сегодняшней боли и предъявляет его публике. Мольеровский «Мизантроп», только что показанный в Пермском Театре-Театре, отлично вписался в этот пестрый ряд.

-

О «фестивале премьер» Астраханской драмы и не только о них...

В Астраханской драме это называют «фестивалем премьер». На неделю составляют афишу из новых спектаклей предыдущего сезона и зовут критика из Петербурга или Москвы — посмотреть и обсудить на труппе. К чести руководства Астраханского драмтеатра это делалось каждый год, по крайней мере, в течение четырех последних лет, когда худруком здесь работал Александр Огарев. Старинный и теплый город на берегу Волги, мягко говоря, небогат, соответственно денег у местного драматического театра — не разгуляешься, но он ежегодно решался на приезд эксперта, считая профессиональную оценку своих трудов необходимой для дальнейшего движения.

-

«Чеховъ. Вишневый садъ. Нет слов!»

Студия театрального искусства (Москва).

Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский.Что еще можно разгадать в растасканном на цитаты театральном тексте? Что еще сказать? Уже нет слов — об этом режиссер предупреждает сразу на афише. Но самоиронии и иносказательности оказывается меньше, чем ожидается из заголовка. Когда нет слов, театр можно буквально намолчать.

Красный бархат непривычно вычурно прикрывает всегда аскетичную сцену СТИ. Медленно, с вековым опытом и тотальной включенностью в процесс, старый Фирс (Юрий Горин) поправляет занавес, очищает щеткой любовно, как породистого жеребца. Хозяин дома, театра-дома, он делом занят, как сотни дней до. Неспешно раздвигает занавес, словно растворяя ставни поутру, обнажает пустую сцену. Конкретное физическое действие и долгая тишина захватывают внимание абсолютно. Входишь в спектакль плавно, как в озеро, сливаясь с ним температурой и плотностью. Смотрение как состояние — вот первое правило игры.

-

«Усадьба Ланиных». Б. Зайцев.

РАМТ.

Режиссер Алексей Бородин, художник Максим Обрезков.Алексей Бородин извлек из забвения пьесу последнего писателя Серебряного века Бориса Зайцева.

Зачем Бородин, режиссер, тяготеющий к очевидной актуальности, взял к постановке пьесу, устаревшую уже во времена написания (молодой Борис Зайцев в 1911 году находился под сильным увлечением чеховской драматургией и не только ею)? «Усадьба Ланиных» написана так, будто герои «Вишневого сада», «Дяди Вани» и «Иванова» вместе с «Дачниками» Горького собрались в тургеневской усадьбе из «Месяца в деревне» и в довольно многословных диалогах пересказывают друг другу статьи из журналов «Мир искусства» и «Аполлон».

-

О IV Театральном фестивале «Сенокос» в Суздале

В конце августа Сельский театр драмы и комедии в Фомихе и суздальский МИРА центр провели ежегодный театральный фестиваль «Сенокос». Как водится, к жатве начали готовиться еще зимой: сельчане (в Москве и на множестве фестивалей уличного театра они известны как «Эскизы в пространстве») провели драматургическую лабораторию. Алексей Синяев, Виктория Костюкевич, Ринат Ташимов гуляли по Суздалю и окрестностям и слушали лекции краеведов и историков, чтобы создать пьесы, сопричастные genius loci.

-

Сегодня Олег Валерианович Басилашвили вошел в возраст патриарха. Я никогда не думала, что есть какая-то четкая граница, но все знающий Эдуард Степанович Кочергин, тремя годами моложе, сказал мне полгода назад: «В сентябре Басилашвили станет патриархом. А мне еще долго...» Век живи — век учись...

-

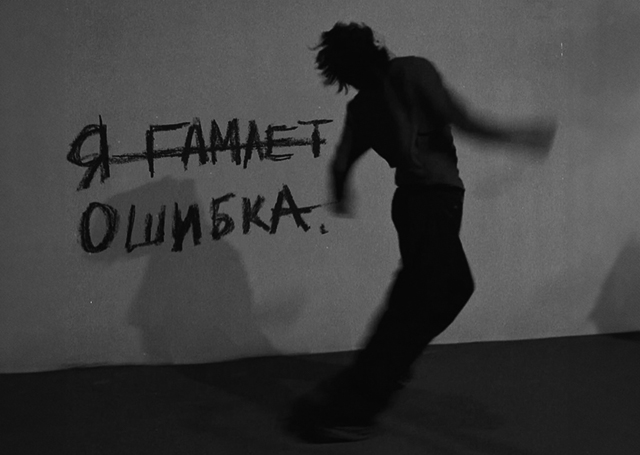

«Я —

Гамлет. Ошибка».

Мастерская Олега Кудряшова в ГИТИСе.

Режиссер Татьяна Тарасова, художник Ольга Галицкая.Наступивший сезон, по крайней мере в Москве, пройдет под знаком «Гамлета» — мы с коллегами насчитали восемь заявленных премьер, и возможно это не предел. Среди них — «Я —

Гамлет. Ошибка» Татьяны Тарасовой, поставленный на третьем курсе мастерской Олега Кудряшова. -

«За закрытыми дверями». Ж.-П. Сартр.

Ростовский частный театр «Человек в кубе».

Режиссер Катерина Рындина.Нет здесь гостиничного номера с диванами. Расчерченный на полу треугольник с треножником в центре и черными табуретками по углам — это и есть обиталище трех преступников. Треножник венчает тарелка от ударной установки, и она, если коснуться ее, звучит как гонг, когда его «голос» нужен в поддержку вескому слову. Усидеть на табуретках новые постояльцы не в силах: их мучительно корежит. Такое впечатление, что они жестоко замурованы в своих телах и пытаются освободиться, выпрастываясь из ненужной уже оболочки. Это впечатление усиливает саундтрек «Глубина грусти» Алексея Айги из известного сериала «Каменская». Тревожная музыка, уводящая в пространство иных миров.

-

«Медуза Горгона».

Челябинский театр кукол им. В. Вольховского.

Режиссер Петр Васильев, художник Алевтина Торик.Миф о Медузе Горгоне известен как один из подвигов Персея. По одной из версий Медуза, как и две ее сестры — изначально чудовища. По другой версии она была прекрасной девушкой, но ее красотой пленился Посейдон и изнасиловал Медузу в храме богини Афины, и та не нашла ничего лучше, как обрушить свой гнев на девушку и превратить ее в горгону. Театр берет второй вариант мифа, где героиня оказывается заложницей ситуации.

-

О XII Фестивале уличных театров «Елагин парк» в Санкт-Петербурге

По количеству премьер в рамках одного фестиваля уличных театров «Елагин парк» уверенно лидирует в российском пространстве. И причиной тому не только активные художественные поиски российских уличников, но и недюжинные заслуги организаторов. Дирекция фестиваля в лице Алены Мининой в постоянном поиске новых форматов и деятельно мотивирует артистов готовить свои премьеры именно для Петербурга. В этом году сразу восемь коллективов, среди которых такие титулованные и заслуженные, как театр «Странствующие куклы господина Пэжо», Театр клоунады «Микос», Театр Вкуса, театр «СоЛу» сыграли свои премьеры на площадях и полянах Елагина парка. Масляный луг не отдыхал ни минуты — променады и короткие выступления сменяли друг друга, а плотность показов на четырнадцати площадках в течение двух дней не оставляла никакой надежды увидеть все.

-

«Жирофле-Жирофля». Ш. Лекок.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии.

Режиссер Геннадий Тростянецкий, музыкальный руководитель и дирижер Андрей Алексеев, художник Мария Утробина.Музкомедия открыла сезон комической оперой, которой давно не было в Петербурге — про «Жирофле-Жирофля» многие из сегодняшних просвещенных театралов слышали (Алиса Коонен в московском Камерном театре, таировский спектакль, 1922 год!), но никто не видел на сцене. Грянувшая в 1874 году подряд в Брюсселе, Лондоне и Париже, год спустя привезенная в Петербург французами, выступавшими на сцене театра «Буфф», и сразу же взятая в репертуар Александринкой, жизнерадостная «Жирофле» по окончании таировской эпохи надолго исчезла с российских афиш.

-

«Записки сумасшедших».

Независимый проект Дмитрия Крымова.

Режиссер Дмитрий Крымов, сценография Дмитрия Крымова и Петра Вознесенского.Чулпан Хаматова играет в этом спектакле Божью коровку, Пчелу, Кактус, Старушку, Джульетту, Антигону и Анну Франк. Максим Суханов — Актера, Партнера, Ромео, Креонта, Бумажный Дневник и еще Черного Ворона. Достаточно для того, чтобы оправдать название «Записки сумасшедших». Театром сегодня, когда рушится мир, вообще могут заниматься, похоже, только сумасшедшие.

комментарии