-

А. Вампилов. «Утиная охота».

Театр «Мастерская».

Режиссер Григорий Козлов, художник Николай Слободяник.Зилов — не Шпаликов.

И не Вампилов.

И не Высоцкий-Довлатов-Ефремов-Даль — все те, кто, включая Алексея Девотченко, Сергея Бехтерева и самого Григория Козлова, — мелькают на ч/б кадрах старых фотографий в прологе спектакля, сразу за киножурналом «Новости дня» с рекламой пива «Жигулевское».

-

Последние дни Платоновского фестиваля в Воронеже были не менее насыщенными, чем прошедшие две недели: книжная ярмарка, творческие встречи, показы танцевальной программы и, разумеется, драматические спектакли. Показав зрителю российские и зарубежные театры в многообразии жанров и направлений, организаторы ближе к финалу поставили в афишу воронежские спектакли: «Афродиту» Елены Невежиной и «Кабалу святош» Михаила Бычкова. Но прежде чем написать о «домашней» части программы, хочется зафиксировать впечатление от легендарного Роберта Стуруа и его спектакля «Вано и Нико» (впечатление от самого режиссера — не меньшее, творческая встреча тоже обернулась замечательным и остроумным театром).

-

«Колокольчики и заклинания».

Компания Bells & Spells (Париж, Франция). Спектакль Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова на Театральной Олимпиаде.

Концепция, постановка и сценография Виктории Тьере-Чаплин.Я не раз замечала, что когда в жизни что-то случается и ты пытаешься осознать, понять, принять и смириться с произошедшим, то каждая книга, которую открываешь, каждый просмотренный фильм и спектакль оказываются на больную тему и несут какие-то ответы и разгадки. После ухода бабушки я несколько месяцев провела, разбирая ее вещи. Их было очень много, невероятно много, непонятно, как могла одна небольшая квартирка и одна человеческая жизнь вместить в себя столько вещей? Зачем их столько? Мне казалось, что вещи — стопки новеньких голубых комбинаций с колючими кружевами, хрустальные рюмочки, которым нет числа, заклеенные фарфоровые балерины и собачки, потемневшие чайные ложки, записные книжки, разрозненные шахматные фигурки, янтарные бусики в бархатных коробочках, абонемент в бассейн, «Экран» за 1986 год, запонки, болтики, шпильки, значки, броши, носовые платки, открытки, театральные программки и много-много-много всего остального — просто поглотят меня, что этот мусор из чужой жизни заполонил мою собственную. Не смея выбрасывать и не зная, что с этим делать, я просто закрыла все это в шкафах и ящиках бабушкиной комнаты и уехала, чтобы продолжать жить и накапливать свой собственный мусор.

-

Открылась Театральная олимпиада

Ещё на подлёте замечаешь — дело нечисто. Посреди площади Островского валит дым, взлетают снопы искр. Торчат драконьи, жирафьи шеи кранов. «И бегают фантазии на тоненьких ногах». Издалека различаешь химер: драконы-динозавры, пегасы, совсем непонятные конструкции. Какие-то не люди и не звери. Бродит компания Пушкиных с бакенбардами. Гуляют какие-то радужные панки. Прошла девушка с огромного размаха чёрными крыльями. Вот не зря, не зря благочестивые отцы-старцы прежних времён к театру относились с подозрением. Чуть что, сразу вылезает наружу его языческая, хтоническая природа, только дай волю этим актёрам-режиссёрам — мигом устроят не то цирк, не то мистерию, не то всё вместе.

-

Сегодня Григорию Дитятковскому 60!

Мой друг Z., Вы, очарованная спектаклем Григория Дитятковского «Женщина-змея» в Комиссаржевке, попросили меня подробнее рассказать об этом режиссере. Простите, что на месте не удалось, я спешил. Но дома решил письменно выразить Вам, чем является для меня Григорий Исаакович; кстати, сегодня ему исполнилось 60. Конечно, правильнее было бы не стучать по ноутбуку, а написать своей рукой: старомодность эта больше соответствует Дитятковскому, который как режиссер предпочитает ручную выделку, бежит от новейших технологий, трепетен к слову как таковому.

-

VII Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» в Уфе

В конце весны — начале лета 2019 года один за другим в Уфе и Казани след в след прошли два крупных фестиваля тюркоязычных театров — «Туганлык» и «Навруз».

Если вы не знаете, то ареал проживания тюркоязычных народов очень широк: от Балкан на западе до Монголии на востоке, от Якутии на севере до Ирана на юге. Европеоиды, монголоиды и народности смешанных этнических групп, православные, мусульмане и шаманисты — казалось бы, между ними ничего общего. Тысячелетия истории, время и расстояние так видоизменили общий «праязык», что едва ли турки и хакасы, якуты и гагаузы поймут друг друга в непосредственном диалоге. Однако эстетические перекрестки и параллели, показанные «Туганлыком», название которого переводится как «родство», очевидны.

-

I Урало-Сибирский фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. Terra Magica»

...На сцене плещутся театральные волны. Может быть, невские, но скорее байкальские. На берегу сидит человек, в котором сложно не опознать бурята: буддообразная округлость, бурятские нега и хитрость, гармония с собой и миром. По волнам плывет кукольная лодочка с кукольным человечком в цилиндре и с бакенбардами. «Пушкин, что ли?» — удивляется бурят. Вестимо, Пушкин.

-

«Три высокие женщины»«. Э. Олби.

Ростовский частный театр «Человек в кубе».

Режиссер и художник Катерина Рындина.Пьеса Олби в оригинале называется «Three tall women», спектакли по ней идут у нас с названием «Три высокие женщины». Но tall переводится и как «невероятные, таинственные, непостижимые»...

-

«Проект [Место: Смоленск]».

Режиссер Петр Чижов, драматурги Элина Петрова и Ксения Савельева, продюсер Юлия Леленкова.Когда вы что-то слышали о театре в Смоленске? Недавно оттуда пришла новость: городской драматический театр хотят отдать под филиал Мариинке. Причем из названия статьи следовало, что театр этот там единственный. Тем не менее, кроме Смоленского драматического, Камерного и Театра кукол в городе есть еще ряд любительских театров. А недавно там появился и документальный театр, в буквальном смысле завезенный петербургским режиссером Петром Чижовым.

-

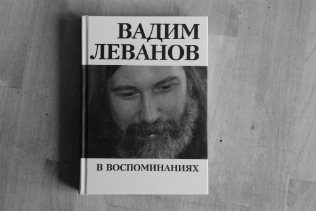

Вадим Леванов в воспоминаниях. Тольятти: Литературное агентство В. Смирнова, 2019

Полгода назад в издательстве Вячеслава Смирнова в Тольятти вышел редкий и оттого еще более важный двухтомник пьес, рассказов, коротких сценариев Вадима Леванова — драматурга, куратора и организатора фестиваля «Майские чтения», шеф-драматурга студии «Голосова, 20», учителя и друга многих по сей день пишущих авторов. 17 мая в печати появился третий том, как признается редактор и создатель сборника Вячеслав Смирнов — книга воспоминаний для своих и тех, кто знал, любил и помнил автора, в которую также вошли интервью и авторские очерки, специально подготовленные для данного издания.

-

30 мая в фойе Театра им. Ленсовета открылась выставка молодых театральных художников «Пространство» (в рамках творческой лаборатории «Пространство сцены»)

На выставке, созданной под руководством искусствоведа, доцента кафедры сценографии и сценического костюма РГИСИ Надежды Хмелевой, представлено более сотни эскизов костюмов и декораций молодых петербургских сценографов — от вполне опытных и работающих в театрах страны не одно десятилетие (Анвар Гумаров, Фемистокл и Ольга Атмадзас) до еще студентов выпускных курсов (Александр Зверздин, Анастасия Шафикова, Дарья Караулова и Дарья Здитовецкая). Экспозиция не дает практически никакого представления как о самих спектаклях, качестве и способе их сценографического решения (из нескольких эскизов порой даже невозможно толком понять, как осмыслено пространство сцены в той или иной постановке), так и о творчестве конкретных художников — по паре-тройке работ судить об этом, конечно, нельзя. Но такой задачи организаторы выставки себе, пожалуй, и не ставили. Важна сама возможность для молодых театральных художников выставиться, показать свои осуществленные работы широкой публике, причем не только профессиональной. В этом состоит большая ценность и в определенной степени даже смелость такого шага!

-

О I Фестивале спектаклей для всей семьи «Вместе» в Ульяновске

Об Ульяновской области доподлинно известно, что здешний губернатор Сергей Морозов очень любит театр. Не удивительно, что регион, прежде мерцавший на театральной карте страны неясным тусклым светом, стал в последнее время маячить более яркими вспышками. Одним из протуберанцев стал новый фестиваль «Вместе», придуманный руководством Ульяновского ТЮЗа, или «Небольшого театра», как его принято называть в городе. Фестиваль открывал лично губернатор (даже взяв с собой за компанию японского посла), он же послал благодарственные телеграммы главам всех регионов, чьи коллективы приехали на форум в Ульяновск.

-

Режиссерская лаборатория «Классики — детям» в Камчатском театре драмы и комедии

(Петропавловск-Камчатский).В Камчатском театре драмы и комедии (Петропавловск-Камчатский) состоялась первая в его истории режиссерская лаборатория, адресованная детской и подростковой аудитории, — «Классики — детям». Инициатива понятная и очень своевременная: в городе нет своего ТЮЗа, и создание детского репертуара, выстраивание связей с родителями, учителями и школами, театральными кружками и студиями становится важным направлением в работе главного театра Камчатки.

-

Фестиваль выпускных пьес драматургической мастерской под руководством Натальи Скороход «Дрампластинка» на Новой сцене Александринского театра Семь драматургов-выпускников Мастерской 3205 под руководством Натальи Скороход провели свой драматургический фестиваль «Дрампластинка» — за один день показали семь читок и эскизов по пьесам, написанным в качестве выпускных работ.

Открыл фестиваль эскиз Романа Муромцева по пьесе Тимура Тимеркаева «Нелюбинка». Режиссер, как сказано в анонсе, искал возможность «выражения текста через цвет, свет, форму, запах, звук», пытался «найти сценическое воплощение детских тревог, страхов, их связей с внешним миром». Что ж, саспенс, созданный звуком, приглушенным светом и фигурами актеров-детей, читающих историю про Ёжика и Енота с пюпитров, вполне удался. Но сама пьеса, ее драматургическая целостность, скорее, оказалась потеряна.

-

В Камышине закончился ХVII Фестиваль театров малых городов России

М. Дмитревская — Н. Каминской

Привет тебе, коллега по жюри, а также абориген Фестиваля театров малых городов! Пишет тебе дебютант на этом поприще. И переписку нашу о семнадцатом по счету Фестивале хотела бы начать с твоего сравнения нынешней программы (и уровня) с прошлыми годами.

-

«Несколько разговоров о». Т. Кавтарадзе.

«Июльансамбль» на XX Международном фестивале «Радуга».

Режиссер Тадас Монтримас.«Несколько разговоров о», представленные на Малой сцене петербургского ТЮЗа в программе фестиваля «Радуга» молодой труппой Виктора Рыжакова «Июльансамбль», вызвали ажиотаж: переполненный зал, критики, известные петербургские артисты, режиссеры.

Камерный пластический спектакль, состоящий из вытанцованных монологов молодых героев, задающихся простыми и вместе с тем главными экзистенциальными вопросами, совсем не похож на «хореографию» в драматическом театре, где артисты, дай бог, разучат пару танцев и несколько небытовых движений. Артисты «Июльансамбля» не только прекрасно владеют своим телом, но и внятно, не теряя смысла произносимого, говорят (о ужас! без подзвучки) со сцены. Но главное в них — острое желание передать то, что им кажется важным, тем, кто находится в зале.

-

«Герой нашего времени». По М. Ю. Лермонтову.

Компания HUNCH theatre (Лондон, Великобритания) на XX Международном фестивале «Радуга».

Режиссер Владимир Щербань.Владимир Щербань — молодой режиссер, живущий в Лондоне и основавший там HUNCH theatre, театральную компанию, стремящуюся к «разрушению культурных и социальных барьеров» и поиску новых театральных форм. Роман Лермонтова «Герой нашего времени», рискну предположить, не особенно знаком молодым британцам, поэтому сценическую версию части романа, сочиненную Щербанем, можно считать благим начинанием русскоязычного режиссера — просветительство ломает барьеры эффективнее всего.

-

«ПоМост № 8». Всероссийский театральный фестиваль. Новокуйбышевск

В открытое окно гостиничного номера летят звуки падающей воды фонтана, невыносимо грохочет музыка из проезжающих автомобилей, а к мягкому аромату зелени примешивается запах газа. «Серой пахнет. Это так нужно?» — проносится в моей голове. Не то чтобы нужно, но неизбежно: нефтеперерабатывающий завод с продуктами своей жизнедеятельности в атмосфере города Новокуйбышевска такой же важный элемент, как раскиданные то тут, то там скульптуры нефтяников и почетных жителей города. Восьмой раз проходит в этом городе всероссийский театральный фестиваль «ПоМост», утративший в этом году подзаголовок «Провинциальные театры России».

-

«Йун Габриэль Боркман». По пьесе Г. Ибсена.

Бургтеатр (Вена) в сотрудничестве с Театром Базеля и Венским фестивалем на Международном театральном фестивале им. А. П. Чехова.

Режиссер Саймон Стоун, сценограф Катрин Брак.В России продолжается «год Саймона Стоуна»: только что «Золотая Маска» показала его «Три сестры», сейчас Чеховский фестиваль привез «Йуна Габриэля Боркмана», осенью на «Территории» можно будет увидеть в его постановке «Медею». 35-летний режиссер, родившийся в Швейцарии, живший в Кембридже, а учившийся в Мельбурне, сейчас является режиссером Театра Базеля и много работает в венском Бургтеатре.

-

«Лавр». Е. Водолазкин.

Театр «На Литейном».

Режиссер Борис Павлович, художник Ольга Павлович.«Лавр» Бориса Павловича — первая попытка сценического воплощения одного из самых значительных романов последнего десятилетия, вышедших на русском языке. Интерес театров к творчеству Водолазкина на пике. ТЮЗ им. А. А. Брянцева буквально пару месяцев назад показал премьеру «Близких друзей». Популярность «Лавра», помимо его художественных достоинств, связана с новым интересом к Средневековью, какой-то экзистенциальной, возможно, не вполне осознанной тоской по нему. Эта тоска прорастает в нашей культуре то здесь, то там, подобно тому, как современная реальность буквально прорастает пластиковыми бутылками в лесу в романе «Лавр». Не место здесь размышлять о соотношении рационального, просветительского бэкграунда нашей цивилизации и осколков христианско-средневекового бессознательного в нашем менталитете. Не об этом спектакль Павловича, нет там пластиковых бутылок.

комментарии