-

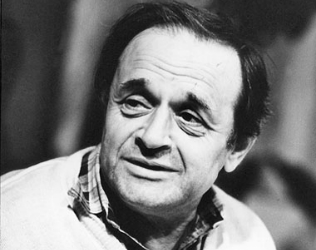

Сегодня исполнилось бы 85 Вадиму Сергеевичу Голикову.

Не так давно на семинаре я произнесла это имя — и увидела на лицах студентов полное отсутствие всякого присутствия. Правда, у них и при упоминании Эфроса или Акимова такие же лица, но тут пришлось остановить обсуждение новейших опусов новейших режиссеров и посвятить хотя бы час очень личному рассказу о том, чем был для нас когда-то режиссер Вадим Сергеевич Голиков и его Театр Комедии.

Театр, который он идеалистически пытался превратить из театра для посетителей Елисеевского, пришедших в рыбный отдел за знаменитыми «копчушками», — в театр университетской публики, для которой позывные «Бернард Шоу» звучали более заманчиво, чем «Рацер с Константиновым». Сегодня, когда Комедия давно превращена в ничто, времена Голикова вспоминаются Древней Грецией…

-

Две реплики по следам XIX Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии «Встречи в России»

Евгений Авраменко: Алексей, я предложил вам обсудить в блоге недавно прошедший (уже в 19-й раз!) фестиваль «Встречи в России» вот почему. Мы были приглашены в качестве «обсуждальщиков на труппе». Спасибо театру «Балтийский дом», что он сохраняет этот очень редкий в пространстве двух столиц формат. Мы подробно говорили почти о каждом спектакле, но надо ведь взглянуть и несколько со стороны.

-

Переписка М. Дмитревской и Е. Вольгуст

«С вечера до полудня». В. Розов.

Театр «Приют комедианта».

Режиссер Марфа Горвиц, художник Дмитрий Разумов.М. Дмитревская — Е. Вольгуст. 23.15.

Ну, вот и вечер. Только что вошла — и предлагаю тебе в режиме реального времени, с этого самого позднего вечера (сейчас, когда я начинаю, — 22.47) до завтрашнего полудня обменяться письменными впечатлениями о премьере-спектакле Марфы Горвиц по старой пьесе Розова. Когда-то где-то видела, но не помню, в отличие, скажем, от «Традиционного сбора»…

-

«Небольшой концерт для Вовы с одиноким магнитофоном». По роману Э. Лу.

«Этюд-Театр» в ДК «Громов».

Режиссер Петр Чижов, художник Денис Денисов.Отправляясь на «Концерт для Вовы с одиноким магнитофоном», можно вовсе не знать, что он придуман по мотивам очень популярной в самом начале 2000-х книжке норвежца Эрленда Лу «Наивно. Супер». Собственно так я и поступила. Припоминание однажды, когда-то давно, испытанного художественного впечатления настигает по ходу спектакля. Словно встретился с давним знакомцем.

В воспоминаниях о том времени, когда книга Лу была, что называется, «на устах» (а это, например, лично для меня — время моего студенчества), этот сюжет соседствует с походами на первые спектакли Гришковца. В наивной интонации Лу, пишущего как бы безыскусно, короткими ясными предложениями, о том, что может случиться с каждым, конечно, есть переклички с театральной «новой искренностью».

-

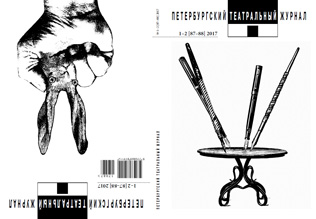

Взяв в руки этот толстый сдвоенный номер (фактически два номера), не забудьте сразу перевернуть его вверх ногами, увидеть другую обложку с несчастным зайцем и понять, что издание действительно состоит из двух частей.

Однажды у нас уже был такой номер-перевертыш. И одна наша знакомая как-то читала его, сидя в больничном коридоре. К ней подошли — и так участливо: «Женщина, журнал-то переверните!..»

Одна часть, условно № 87, — сугубо традиционной ориентации. Без «пограничных состояний» той, которая условно № 88.

Вонзенные в стол перья и ручки незамысловато намекают на то, что о многих спектаклях раздела «Процесс» вы прочтете не одно, а несколько мнений. Эта часть — неспешный, в традициях классического журнального рецензирования — анализ середины нынешнего сезона, осени-зимы 2016/17. Перекрестья тем и персонажей для облегчения читательского восприятия (все-таки очень много страниц и букв!) мы постарались отметить ссылками и хэштегами, чтобы от одного «Эдипа» можно было сразу перейти к «Эдипу» другому, найти Бутусова в разных проявлениях, прочесть насквозь линию «Островский» — и таким образом сплести паутину рифм и перекличек.

№ 88, он же половина «сдвоенного» номера, он же «психономер», как его называла редакция сначала, или, как стали кратко называть в процессе работы, — «мозг» (вариант: метод обновления заснувшей головы), уже в самом финале получил совершенно нездоровое название «Пограничные состояния». Так вот этот номер — быть может, самый спорный из всех тематических номеров «Петербургского театрального журнала». Он и «пограничный» и «заграничный», потому что находится по другую сторону от образцового 87-го «ПТЖ» и разделен с ним цирковым блоком «Шапито».

-

«Три товарища». Э.-М. Ремарк.

Омский государственный академический театр драмы.

Режиссер Георгий Цхвирава, художник Эмиль Капелюш.Черный кабинет сцены наполняется дымом. Из боковых порталов светят ряды прожекторов. Атмосфера отсылает к кинематографу 30-х годов. Сценография асимметрична. Большую часть сцены занимает кирпичная пирамида, расколотая на две части. Под колосниками — треугольник неправильной формы, собранный из нескольких зеркал. Вечное небо, в котором отражается разбитая войнами земля. Пространство условно: пирамида в нем становится буквально всем, намекая на различные места действия (городские стены, квартира, уличные проспекты, заборы гетто).

В спектакле Омского театра драмы нет ни ужасов войны, ни отчаянья «потерянного поколения», даже дружба возникает эпизодически. Георгий Цхвирава начинает спектакль с ретроспективной картины, в которой Роберт Локамп (Николай Сурков) говорит с погибшими товарищами. На этом тема Первой мировой войны в спектакле заканчивается, ближе к концу зритель увидит, как Блюменталя (Александр Гончарук) уводят в гетто уже во время Второй мировой. Как ни странно, но именно сцена, в которой на его пальто прикрепляют звезду Давида, после чего он уходит в темноту пирамидной расщелины, становится самой пронзительной в спектакле.

-

«Птицы». Русские народные сказки.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Мария Романова, художник Мария Лукка.Только простые звуки: голоса, свистульки, трещотки, балалайки. Только простые цвета, хорошо проветренные и высушенные на солнце. А также люди и птицы, сказочные Иваны-царевичи и царевны-лебеди, небольшое количество злодеев и много-много предметов, деревянных кукол и птиц, легких тканевых лебедей и крыльев. Напоенный человеческим теплом, нежными переливами повседневного волшебства спектакль Марии Романовой «Птицы» на Малой сцене Театра Ленсовета тих и неспешен. Это не первые «птицы», появившиеся у режиссера. На большой сцене идет спектакль «Странствия Нильса», в котором запоминается полет огромной стаи, созданный синхронными взмахами актерских рук. Кажется, они парят над сценой, поднимаясь все выше. Птичья перекличка, звуки, ускользающие куда-то под колосники, есть и в новом, камерном и уютном, спектакле по русским сказкам. Особые песни-запевки и песни-плачи, колыбельные и веселые куплеты пропеты актерами на одном дыхании.

-

Ольгу Алексеевну Певцову часто можно встретить в театральном фойе рассказывающей о спектаклях, которые неистово любит сама. Она — распространитель билетов. За 20 лет работы вокруг нее собралась своя «паства». Певцова воспитывает зрителей на Эренбурге, Додине, Баргмане, Стукалове, Бутусове… На фестивалях ее публика смотрит спектакли Марчелли, Рыжакова, Федотова, Бычкова, Жюгжды, недавно к ним прибавился еще и Богомолов. 200 просмотренных спектаклей в год: все записаны в журнал, напротив каждого названия — фамилии зрителей, увидевших спектакль. Этот фолиант вкупе с телефонной трубкой — главные «орудия труда» Певцовой. Ее телефон звенит «Чардашем» Витторио Монти — темой спектакля «Оркестр» НДТ. Она искренне удивляется косности некоторых зрителей и лености администрации театров. Открыто ненавидит антрепризу. Все, что связано с театром, Певцова принимает близко к сердцу, страстно.

-

«Иллюзия» П. Корнель.

Театр «Красный факел» (Новосибирск).

Режиссер и художник Филипп Григорьян, драматург Ольга Федянина.Одно из главных событий спектакля Филиппа Григорьяна, конечно, сценографическое решение. Режиссер предъявил публике сразу все постановочные возможности сцены. Работает полный набор штанкет и поворотный круг; в действие встроено и видео в записи, и видеотрансляция артистов, находящихся за сценой, но говорящих с теми, кто в данный момент виден зрителям; артисты поют в микрофоны под аккомпанемент завмуза (Максим Мисютин) за клавишами, одетого в костюм Завмуза. Этого персонажа в программке нет, хотя он отлично бы вписался в ряд. Алькандр, Придаман, Дорант, Матамор, Клиндор, Адраст, Жеронт, Завмуз… Несколько лет Максим был артистом и Главным Музыкантом в театре п/р Афанасьева, теперь вот перешел в «Красный факел», и это его первая роль на академической сцене. По правде говоря, в спектаклях Афанасьева музыкант Макс Мисютин прекрасно справлялся и с более интересными актерскими задачами, чем просто быть аккомпаниатором, но лиха беда начало.

-

«Капитанская дочка». А. С. Пушкин. Инсценировка И. Гридиной.

Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова.

Режиссер Олег Липовецкий, художник Яков Каждан.Великая и простая повесть Пушкина «Капитанская дочка» театрам удается редко. Можно долго размышлять, в чем тут дело. То ли в том, что трудно передать в драматическом действии чистый, написанный короткими предложениями рассказ простодушного главного героя — Петра Андреевича Гринева. (Пушкин в повести следует своим собственным суждениям о прозе: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей….») То ли в том, что сочетание драматических событий российской истории и невольное участие в ней простых людей, попавших, как это часто бывает, в водоворот гибельных катаклизмов, тяжело поддается театральной интерпретации.

-

Jumb… Lee… Ya. По стихам Э. Лира.

Электротеатр Станиславский.

Режиссер Павел Кравец, художник Екатерина Ряховская.Детские спектакли (равно как книги, фильмы и т. д.) делятся на такие, которые нравятся детям, и которые нравятся всем. Последние можно спокойно смотреть всей семьей, а на первые лучше все-таки отправлять детей одних (и с удовольствием пить в это время кофе в буфете). Спектакль Jumb… Lee… Ya, поставленный в Электротеатре Станиславский, относится, скорее, к первым. Дети от него в полном восторге, а вот взрослым он все-таки не подходит.

Для детей в нем — яркие костюмы, эффектные трюки, эксцентричные персонажи и обязательный интерактив в финале. Как сказала мать троих детей, сама откровенно скучавшая на недолгом, в общем-то, действе: главное, чтоб конфеты раздавали. На Jumb… Lee… Ya раздают не только конфеты, но и рис, бананы, бутылку с газированной водой и даже замороженную курицу в термопакете. Вся эта нелепица — вполне в духе Эдварда Лира, ведь «раздача слонов», то бишь продуктов, дословно повторяет один из цитируемых в спектакле лимериков, — чрезвычайно забавляет младшую часть аудитории и приводит в ужас старшую: что дети будут делать со всей это снедью, как распорядятся горой щедро насыпанных в протянутые ладони сладостей?

-

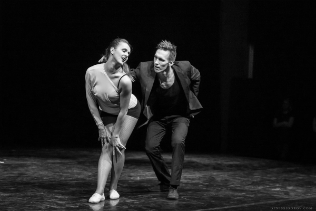

С 20 по 26 марта в Петербурге прошел X Международный пластический конкурс с многообещающим названием «Актерское мастерство языком пластики». Одиннадцать вузов из России, Беларуси и Испании представляли свои номера в номинациях «сценическое движение», «фехтование» и «танец».

Первый вечер организовал партнер фестиваля, Дом танца «Каннон Данс» — монополист в области современного танца Петербурга. Спектакль YouMake/ ReMake хореографа Ренаны Раз (Израиль), номинант «Золотой Маски» 2013 года, в этот раз отличился составом исполнителей: помимо молодой труппы специально для этого показа вновь были приглашены Дмитрий Бураков, Марина Зинькова, Евгений Анисимов. Примерно раз в год компания выпускает в прокат эту работу, позиционируя ее как актуальную и новаторскую, что, в общем, если закрыть глаза на хронологию, — правда.

-

«Свадьба с генералом». Комедия по произведениям А. П. Чехова.

Санкт-Петербургский государственный театр «Суббота».

Режиссер Владимир Абрамов, художник Мария Смирнова-Несвицкая.Рядом с «эпическими» полотнами иных театров и режиссеров «Свадьба с генералом» — фьюить: мимолетная зарисовка. Без нескольких минут два часа. Но эта зарисовка вместила в себя чуть ли не все человеческие типы, описанные Антоном Павловичем. Этакая антология чеховских героев, среди которых умные и глупые, бездумные и философствующие, безоглядные и трусоватые, восторженные и приземленные. Телеграфисты, кондитеры, коллежские регистраторы, таперы, юные невесты и их родители, кухарки и акушерки. Они смеются, любят, бренчат на гитарах, выпивают, изливают души, существуют в по-чеховски обустроенном мире. В этом мире, созданном художником Марией Смирновой-Несвицкой, под волшебную музыку Евгения Умарова реют парусами несбывшихся надежд холщовые занавески с мережковыми подзорами, на изящных этажерках и интерьерных столиках обязательно найдется утешительный шкалик с наливочкой, а стол, покрытый белоснежной скатертью, ждет своего часа, как и ружье, висящее над кабинетным диваном.

-

На днях были объявлены результаты передвижного драматургического конкурса «Ремарка». Каждый год, этот конкурс, не имеющий собственной «базы», проводит читки в разных городах России. В шорт-лист вошли 23 пьесы. Ляля Кацман поговорила с Павлом Рудневым, входившим в этом году в жюри конкурса, об инструментарии современной пьесы, взаимоотношениях современной драматургии и театра и о том, чего ждать от новой «Ремарки», на которую в этом году пришло 643 пьесы.

-

В новосибирском театре «Старый дом» прошла лаборатория «Актуальный театр», посвященная сценической интерпретации современной прозы.

Небольшой театр «Старый дом» в последние годы прочно вырвался на авансцену театральной жизни Новосибирска. Тут творят — каждый в своем фирменном стиле — Максим Диденко и Антон Маликов, Андрей Прикотенко создал здесь удивительный и странный «Вишневый сад», скрестив Чехова с Льюисом Кэрроллом, а Галина Пьянова поставила уникальную «Снегурочку» композитора Александра Маноцкова, для которой не жалко превосходных эпитетов. Именно «Старый дом» продвигает в Новосибирске и культуру режиссерских лабораторий. Потребность в городе есть: такой аншлаг на лаборатории, такое массовое и вовлеченное обсуждение видеть приходится редко.

-

«Дядя Ваня». По пьесе А. П. Чехова.

Театр им. Ленсовета.

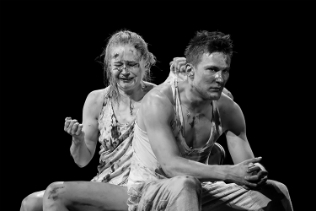

Режиссер Юрий Бутусов, художник Александр Шишкин.Музыка играет так громко, заглушая слова Вани, Сони, Телегина. Каждый в своем углу, каждый со своим жестом, повторяющейся репликой. Бьются. Как в сумасшедшем доме, где пациенты с различными заболеваниями сходятся в общей комнате. Все больны и несчастны. Соня — Ольга Муравицкая, согнув руки в локтях, изображает птицу. У Вани Александра Новикова в бесконечном тремоло двигается правая рука, он как будто играет на огромном контрабасе, быстро натягивая и отпуская его струны. Он то ли танцует, то ли пытается бороться с подступающим Альцгеймером или синдромом Туретта. Телегин не может стоять и, упав, ползет, извиваясь. Но Бутусов не ставит диагнозы. Ему интересно, что у этих героев была жизнь, но они ее профукали, прострадали, не жили, а мучились, а теперь ничего не вернешь.

-

«Грозагроза». По пьесе А. Н. Островского.

Театр Наций.

Режиссер Евгений Марчелли, художник Игорь Капитанов.Убеждаюсь в том, что слушать устные и читать письменные рассуждения режиссера о его спектакле — вредное занятие. Евгений Марчелли, только что поставивший в Театре Наций сильную «Грозу», сообщает в интервью, что хотел поспорить с Островским. Читая текст, тут же хочется поспорить с ним. «Бесконечно чистая, вроде бы, Катерина изменяет мужу — сама по себе ситуация очень любопытная, но почему она так прямолинейно прописана автором? — „спрашивает“ режиссер драматурга. — Да и с самим Борисом история достаточно странная: он, с одной стороны, заявляет, что безумно любит Катерину, но когда его отсылает куда-то далеко дядя, а она просит взять ее с собой, он отказывается. Почему?»

-

На Дону прошел ХIV Фестиваль «Мельпомена»

Это всегда двойная радость — когда театр в вашем городе ставит материал, который нигде больше в стране не идет. Вот Ростовский Музыкальный выбрал «Жанну Д`Арк» («Джованну Д`Арко»).

Трудно сказать, отчего на протяжении долгого времени ее причисляли к «плохим» операм Д. Верди. Может быть, ее затмили ставшие популярными во всем мире последующие его сочинения. Но теперь, когда первыми в России ростовчане поставили оперный спектакль об Орлеанской деве, даже непрофессиональное ухо способно уловить красоту мелодий, пронизанных страстью. Невозможно не оценить глубокий драматизм дуэтов и трио, грандиозность хоровых сцен.

-

«Женитьба». Н. В. Гоголь.

Театр «6 этаж» (Варшава).

Режиссер Анджей Бубень, художник Анита Боярска.У «Женитьбы» в Польше есть своя сценическая история, и перевод прекрасный, давний уже, Юлиана Тувима.

Смотришь спектакль Анджея Бубеня и убеждаешься в том, как хорошо подогнан польский текст к гоголевским персонажам. (Кажется, начинаю рецензию чуть ли не в духе Жевакина с его сицилийской лингвистикой.) Удивительно замечать, как проносятся по залу волны негромкого смеха, не нарушая общей погруженности в действие.

-

«Меня зовут Лёк».

Пермский театр кукол.

Режиссер Александр Янушкевич, художник Татьяна Нерсесян.Все мы так или иначе пытаемся разгадать тайну жизни. Жизнь человека. Жизнь мотылька. Законы одни. Рождение — исследование мира — итог (потомство) — смерть. «Меня зовут Лёк» — спектакль-соприкосновение с волшебством жизни. (Александр Янушкевич начинал его еще перед своим уходом из Пермского театра кукол, а заканчивал уже будучи «режиссером со стороны». В каком-то смысле это его спектакль-прощание с Пермью, объяснение в любви и философско-художественное наследство.)

Вселенная спектакля создана художником Татьяной Нерсесян. Это мир, населенный маленькими существами — жуками, бабочками, улитками, которых окружают цветы, листья, плоды. Вот огромный одуванчик с гибким стеблем и теплым огоньком — сердцевиной пушистой шапки. Вот семейство колокольчиков. По ним блуждают огоньки — то включая, то выключая эти «торшеры». Мы оказываемся в волшебном мире, где ощущаем себя маленькими, наравне с другими его обитателями. Танец огоньков запускает историю, оживляет декорацию, делая ее теплой и динамичной. На заднике появляются тени — сначала рука, потом профиль. Тень материализуется в девочку. Потом так же, из тени, возникнет и сам Лёк, поведавший нам историю своей короткой, но насыщенной жизни.

комментарии