-

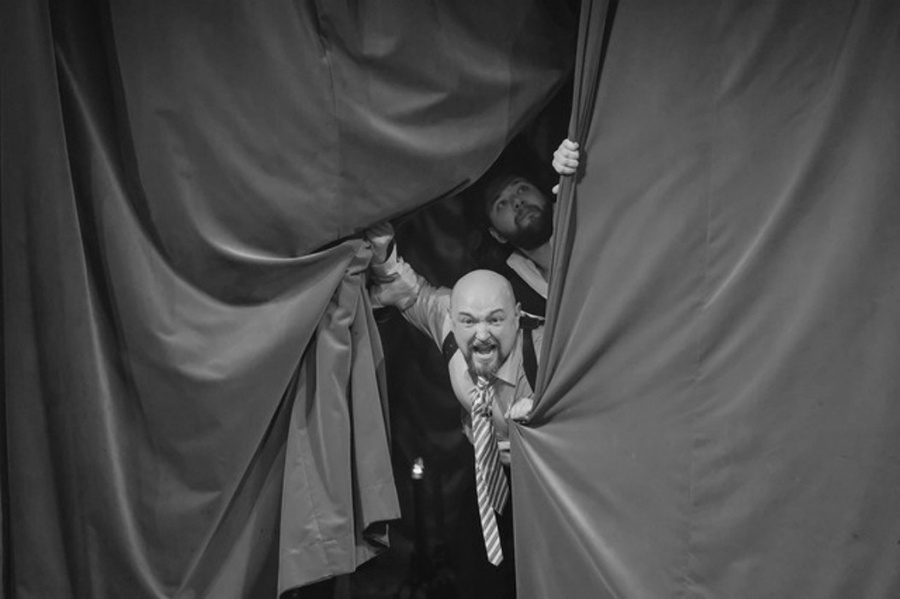

Мастер-класс Клаудии Контин на фестивале «Радуга»

В просторном и светлом фойе петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева соорудили временную сцену и повесили тряпочный занавес на веревочке — чтобы было похоже на старинную итальянскую сцену где-нибудь на городском торжище; только здесь зрители не толпятся, крича, под высокими подмостками, а чинно сидят на стульях и слушают лекцию о комедии дель арте. Клаудия Контин из «Экспериментальной Актерской школы» итальянского города Порденоне всю жизнь занимается теорией и практикой традиционного театра своей родины. Она — единственная женщина, получившая право исполнять роль Арлекино, и даже вписала это имя в свой паспорт. Рассказывает и показывает она такое, чего не узнаешь в академических аудиториях, и потому даже преподаватели слушают открыв рот.

-

II Международный фестиваль «Буа: Пространство диалога» в Буинске.

Большинство театральных фестивалей в России инспирируются сверху. Фестиваль же, проходящий в маленьком татарстанском городе Буинске, своеобычен тем, что является местной инициативой. Два года назад его придумали директор и художественный руководитель Буинского драматического театра Раиль Садриев и театроведы Нияз Игламов и Александр Вислов.

Когда перед глазами пример театров в маленьких городах вроде Шарыпово или Лесосибирска или в поселках городского типа вроде Мотыгино, наличие театра в 30-тысячном Буинске само по себе не представляется ничем особенным. А вот наличие своего фестиваля — выходящий из ряда вон случай. Как я писала год назад, театр в Буинске возник из любительского коллектива, но стремительно профессионализируется — благодаря инициативам своего директора: ездит на гастроли, приглашает режиссеров уровня Фарида Бикчентаева или Дамира Салимзянова, проводит режиссерские лаборатории. Но при этом остается в чем-то по духу студийным, «домашним»: здесь нет как такового разделения труда — артисты (некоторые из которых — бывшие менты или строители) могут выступать в роли администраторов, а монтировщики дебютируют на сцене.

-

К юбилею Татьяны Рассказовой

Ах, я запомнила ее сразу, хоть она тогда была негритянкой! Аркадий Иосифович Кацман нас с мужем любил и привечал, но когда он пригласил нас на премьеру студенческого спектакля «Ах, эти звезды», мы нахально заупрямились: «Да ну, Аркадий Иосич, жизнь коротка, не хватало еще студентов ходить смотреть! Хватит, насмотрелись!» Кажется, мы в тот вечер просто собирались с кем-то выпивать. Но он заорал в трубку: «Нет, вы придете, и вам еще будет стыдно за ваши слова!»

И мы пришли. И нам потом было стыдно.

-

«Гроза». А. Островский.

ТЮЗ Республики Саха, Якутск на фестивале «Ново-Сибирский транзит».

Режиссер Динислам Тутаев, художник Егор Аммосов.Аскетичное пространство, в центре которого расположена железная кровать с панцирной сеткой, ближе к арьерсцене стоит маленькая деревянная лошадка-качалка, а сверху — электронное табло, как на железнодорожном вокзале, где идет бегущая строка с названиями эпизодов. Динислам Тутаев строит спектакль монтажным приемом, дробя сюжет на отдельные фрагменты, лишенные линейной связи. Драматургическая фабула в спектакле оказывается лишь поводом для игры режиссерского воображения.

-

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Т. Стоппард.

Красноярский театр драмы им. А. С. Пушкина на фестивале «Радуга».

Режиссер и сценограф Олег Рыбкин.На фестивале «Радуга» для меня лично хедлайнером был спектакль Олега Рыбкина «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда. Я его смотрела на видео, отбирая для фестиваля «Ново-Сибирский транзит». На «Транзит» спектакль приехать не смог — не вставал ни на одну новосибирскую сцену. Нельзя сказать, чтобы он «встал» и на сцену петербургского ТЮЗа. И некоторые художественные потери были. Но Олег Рыбкин осознанно пошел на это, веря, что прекрасные артисты труппы все смыслы донесут. И так оно и случилось.

-

«Буря». У. Шекспир.

Национальный театр Ниццы на фестивале «Радуга».

Режиссер Ирина Брук.«Буре», надо сказать, повезло несравненно больше, чем «Гамлету», «Отелло» или «Макбету»: ее ставят реже, и потому сценическая традиция хоть и сложилась, но усталость от вариаций (в случае с тремя названными пьесами давно уже ушедших в сторону бесконечности) пока не наступила. Пьеса-сказка. Пьеса-завещание. Пьеса, носящая статус последнего драматического сочинения Шекспира, и потому к ней особое отношение. В сюжет о мытарствах законного герцога Милана волшебника Просперо, свергнутого и изгнанного родным братом, драматург «вшивает» размышления о природе сценического действа и театра вообще, наполняет пьесу метафизическими смыслами и множеством подтекстов.

-

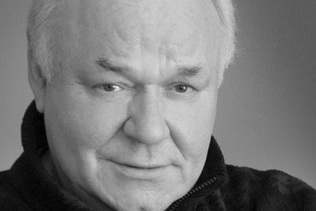

Ушел один из последних атлантов.

Леонида Неведомского я помню со студенческих лет. Мы только поступили в ленинградский Театральный институт и на общем комсомольском собрании в Учебном театре чувствовали себя робко. В разгар дискуссии о комсомольских и творческих проблемах с последнего ряда поднялся высокий, красивый старшекурсник и грозным, внушительным басом сказал: «Мы из „Леса“, просим слова!» В устном исполнении кавычек не стояло, и такое заявление было одновременно смелым и смешным. Вот он, современный актер, — свободный, остроумный, настоящий оратор и лидер! — казалось нам. Такого актера ждал современный театр.

-

«Фауст 3.0».

Инженерный театр АХЕ на площадке «ПОРОХ».

Постановка Инженерного театра АХЕ, объекты Николая Хамова, музыка Дениса Антонова.Для Инженерного театра АХЕ легенда о Фаусте — кровно близкий материал. Звание театральных алхимиков и демиургов прочно закрепилось за Максимом Исаевым и Павлом Семченко еще с ранних спектаклей. Впервые АХЕ инсценировал фаустовский сюжет в 2005 году. «Фауст3. 2360 слов» стал первой постановкой Инженерного театра, в которой зазвучал текст. Взяв за основу «Легенду о докторе Фаусте», изданную Иоганном Шписом в XVI веке, Исаев создал собственную литературную версию «Фауста», повествование в которой ведется от лица главного героя. Фауст — Андрей Сизинцев речитативом читал монолог, находясь за диджейским пультом. Основное действие разворачивалось внутри деревянного куба, служившего алхимической лабораторией. В ней герой Семченко, который превращался то в Мефистофеля, то в альтер эго Фауста, проводил свои инженерные опыты, иллюстрировавшие текст. Вторая редакция спектакля, «Фауст в кубе. Сигнатура», вышла год спустя. Она была создана совместно с мексиканским физическим театром Linea de Sombra. Спектакль, центром которого стала история Фауста и Маргариты, строился на пластических образах и аллегориях. Зоной для проведения алхимических ритуалов, как и в первой постановке, служил куб, перемещавшийся по сцене.

-

«Записки сумасшедшего». Н. Гоголь.

Совместная постановка Театра им. Йозефа Катоны, Ассоциации «Маск» и продюсерского офиса Фуге и Орлаи (Будапешт, Венгрия) на фестивале «Радуга».

Режиссер Виктор Бодо, художник Тамаш Керестеш.Венгерский режиссер Виктор Бодо прежде уже работал с гоголевскими текстами. Два года назад в гамбургском Немецком драмтеатре он поставил «Пансион „У путешествующего носа“», соединив пьесу «Игроки» и повесть «Нос». И вот «Записки». Европейская сценическая история Гоголя вряд ли может сравниться с чеховской, что дает определенные преимущества постановщикам: традиция не жмет, и фантазия освобождается.

-

Сегодня в программе фестиваля спектакль Даниила Безносова. О нем в блоге и для бумажной версии журнала писали Анна Банасюкевич и Андрей Пронин.

-

«Мера за меру» У. Шекспир.

Театр Драматичны (Варшава) на фестивале «Радуга».

Режиссер Оскарас Коршуновас, художник Гинтарас Макаревичус.Выбирая спектакль для рецензирования в фестивальной афише нынешней «Радуги», я искал потенциальное «событие» и был уверен, что нашел. Шекспировская «Мера за меру» талантливого и известного литовского режиссера Оскараса Коршуноваса да еще с актерами польского театра, славного традициями сценического искусства и исполнительской школой, — о таком можно было только мечтать. «Мера за меру» — седьмая пьеса Шекспира в списке работ Коршуноваса, причем «Бурю» под двумя разными наименованиями он ставил трижды: в Исландии, в Литве и в Греции. Его «Укрощение строптивой» (2010) до сих пор в репертуаре Александринского театра. И хотя спектакль этот, по моему мнению, далеко не безупречен, наличие огрехов я относил на счет не режиссера, но незнакомых, «неродных» ему исполнителей. Интересная образность и замысловатая драматическая структура его «Гамлета» (Театр Оскараса Коршуноваса, 2008) представлялись мне несколько надуманными и переусложненными. Зато на «Ромео и Джульетте» (ОКТ, 2003), буквально опрокидывавшем на зрителей поток безудержной игры и яркой театральности, мне не хотелось даже вспоминать о своей профессиональной связи с театром, не хотелось ничего анализировать, а хотелось лишь наслаждаться непосредственным живым впечатлением, с тех пор остающимся одним из самых дорогих моих зрительских опытов. Я легко простил режиссеру смещение жанровых акцентов шекспировской трагедии, потому что его самодостаточное театральное произведение было великолепным...

-

«Пилорама плюс». Н. Милантьева.

Театр драмы им. Ф. Волкова.

Режиссер Елизавета Бондарь, художник Павла Никитина.Пьесу Натальи Милантьевой, ставшую хитом последней Любимовки, поставили в ярославском Театре имени Волкова и показали на фестивале «Радуга» в Петербурге. Авторов спектакля можно поздравить с творческой удачей — история плотника Сани Рындина рассказана настолько достоверно, что возникает ощущение документальности.

Саня Рындин — бывший десантник, прошедший войну и страдающий чеченским синдромом. Вернувшись домой, он устраивается на работу в мастерскую и случайно встречает одноклассницу Катю, которая была в него когда-то влюблена, но с тех пор дважды вышла замуж и растит больную дочь. Эта встреча переворачивает душу десантника, он начинает добиваться Катю, постепенно сходя с ума от безответного чувства.

-

«Приговоренный к смерти бежал».

ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Новая сцена.

Сценическая композиция режиссера Дмитрия Волкострелова на основе одноименного фильма, книг и интервью Робера Брессона, а также личных высказываний участников спектакля.Каждому, кто собирается на премьеру ТЮЗа, хочется выдать предуведомление. Если вы не смотрели «Приговоренный к смерти бежал, или Дух дышит, где хочет» Брессона, не ходите. Не умножайте страдание. Или посмотрите фильм прямо перед походом. Лучше накануне или в день спектакля, чтобы помнить наверняка. Не эстетствуйте: смотрите в русском дубляже. Отнимет всего полтора часа жизни. Зато будете намного лучше понимать, что слышите и что осталось от исходного объекта.

-

О спектаклях Данилы Чащина, Максима Диденко и Сойжин Жамбаловой

Экватор фестиваля, пятый день, включал в себя возможность увидеть три спектакля. «В поисках автора» — VR-спектакль Данилы Чащина (текст Юлии Поспеловой по пьесе Луиджи Пиранделло, молодежный театральный центр «Космос», Тюмень). Затем шел дневной показ работы Максима Диденко по текстам Льва Рубинштейна «Я здесь» (театр «Старый дом», Новосибирск), а вечером — «Полет. Бильчирская история» (Бурятский театр драмы им. Х. Намсараева, Улан-Удэ), спектакль Сойжин Жамбаловой на бурятском языке по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» с включением вербатима и документальных записей.

-

«Две комнаты». Е. Казачков.

«Гоголь-центр».

Режиссер-хореограф Евгений Кулагин, художник Ксения Перетрухина.Московский «Гоголь-центр» завершает свой труднейший сезон — вынужденно без художественного руководителя: Кирилл Серебренников по-прежнему под домашним арестом. В атмосфере судебного преследования и нервного напряжения театр обнаруживает мощный резерв, подготовив к выпуску все запланированные в сезоне премьеры. Их спектр разнообразен и по выбранному материалу, и по творческой манере постановщиков, и по художественному уровню. Под конец сезона, как раз к годовщине первых обысков в театре и протестов шокированной общественности, на большой сцене представлена новая пьеса Евгения Казачкова, исключительно далекая от любой злобы дня.

-

Последний спектакль фестивальной программы — постановка новосибирского театра «Красный факел». А у нас статья Яны Глембоцкой о нем.

-

Два совсем разных по музыкальной тональности спектакля сегодня в фестивальной афише. О постановке Коляда-театра разные авторы писали не раз и в разных контекстах. О спектакле театра «Глобус» материал Татьяны Джуровой.

-

«Сатьяграха». Ф. Гласс.

Екатеринбургский театр оперы и балета (Урал Опера) на сцене Александринского театра.

Автор текста вокальных партий Констанс де Йонг. Дирижер-постановщик Оливер фон Дохнаньи, хормейстер-постановщик Эльвира Гайфуллина, режиссер-постановщик и сценограф Тадеуш Штрассбергер.«Сатьяграха» появилась в Екатеринбурге и в российском театральном пространстве почти четыре года назад. Столетие труппы требовалось отметить чем-то особенным; директор театра Андрей Шишкин, в молодости увлекавшийся рок-культурой и до сих пор производящий впечатление человека витального, энергичного, решил вложиться не в мгновенную кассу, а в долгосрочную репутацию.

-

Социальный поп-арт по Дмитрию Пригову. О спектакле Дмитрия Егорова в Красноярском театре драмы материал нашего автора из Красноярска.

-

В программе пятого «Транзита» сразу два спектакля театра «Старый дом». Об одном из них по текстам Льва Рубинштейна статьи Марии Кожиной и Татьяны Тихоновец.

комментарии