-

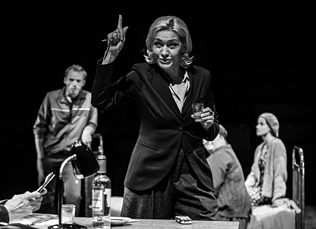

«Красный Крест». С. Филиппенко.

Гоголь-Центр.

Режиссер Семен Серзин, художник София Матвеева.Все в этом спектакле на месте.

На месте железный помост — крестом, в какой-то момент становящийся красным (мы сидим вокруг этого помоста), ведь речь о спасении души, о лагерях, о смерти героини и о Второй мировой, в которой СССР не подписал Женевскую конвенцию о военнопленных и дальше уничтожал их уже на родной территории.

На месте и острая, насущная тема романа Саши Филиппенко: парень Саша, купивший квартиру в Минске, встречает на площадке дома страдающую Альцгеймером старуху Татьяну Алексеевну Белую и погружается в мир ее воспоминаний — долагерных и лагерных — кстати, кристально четких и логичных. Говорить с сегодняшним необразованным в истории молодым зрителем о кромешном ужасе отечественной «жизни и судьбы», о запутанных путях-перепутьях, правдах-кривдах, которые, как корни старого дерева, переплетаются в глубине и омываются подземным Стиксом, — цель внятная и почетная.

-

«Утиная охота». А. Вампилов.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер и художник Роман Кочержевский.Известно, что Всеволод Мейерхольд, будучи уже зрелым режиссером, многие годы мечтал поставить «Бориса Годунова» и «Гамлета». Примеривался, копил опыт, в разных спектаклях пробовал вариации смежных мотивов как бы «этюдно». Вычитал из этих пьес и неоднократно осуществил на сцене знаменитый «монтажный» принцип композиции. Но ставить не решался, считал, что не готов. Мечтал открыть этими спектаклями новое здание своего театра, так и не достроенное при его жизни...

Роман Кочержевский для своего самостоятельного режиссерского дебюта взял гоголевские «Мертвые души». И выстроил сценические картины в приемах Юрия Бутусова, рядом с которым, будучи одним из исполнителей, в нескольких спектаклях трудился еще и в качестве ассистента режиссера. Между тем «Мертвые души» с очевидностью обнаружили, что режиссура не сводима ни к набору приемов собственных, ни, тем более, к использованию чужих. А ученичество и эпигонство суть разные понятия...

-

К 85-летию недавно ушедшего балетмейстера Николая Боярчикова мы публикуем материал Вадима Гаевского из юбилейного сотого номера: «Изощренный интеллектуализм определяет его собственное творчество более всего, равно как и своеобразная интеллектуальная эстетика, красота замыслов, парадоксальность решений. Следить за его мыслью и увлекательно, и нелегко: хореографическая материя Боярчикова слишком насыщена аллегорическими конструкциями и метафорическими ходами. Метафора — душа этого искусства, основа театрального и собственно танцевального языка, и потому Боярчикову так удался „Макбет“, блестящий балет, возникший из шекспировских метафор, а не только из шекспировского сюжета. Есть, впрочем, и другое объяснение этой удачи. Боярчикова чрезвычайно интересует Средневековье, и европейское („Макбет“), и российское („Царь Борис“). В художественном мире Средневековья он как у себя дома. И реальные, и метафизические представления этой эпохи он ощущает с завидной остротой, очень зримо, очень пластично».

-

«Даниил Хармс. Маршрут „Старухи“».

Магистральный режиссер Дмитрий Крестьянкин, куратор Юлия Клейман.Бродячий мертвец, грехопадение, комната героя и комната старухи, магазин ответов и оратория ЖКХ, тихий рейв и электричка — точки, локации, места. Петербург Хармса и Петербург XXI века. Мир Маршрута «Старухи», которому в этом году семь лет. Он спектакль-легенда, обязательное событие. От арки на улице Маяковского до Лисьего Носа через Петербург, время и события. Сквозь желтые и зеленые тени курьеров. Поворот за поворотом, дом за домом, цифра за цифрой — город открывается, начинает дышать и наполняться смыслами, жизнью.

-

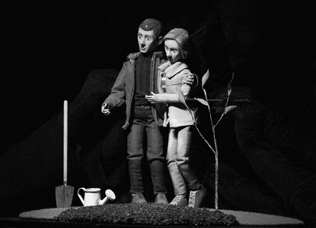

«Меня удочерила Горилла». По книге Ф. Нильсон.

Большой театр кукол.

Режиссер Роман Бокланов, художник Оганес Айрапетян.В спектакле молодого режиссера Романа Бокланова «Меня удочерила Горилла» рассказывается о девочке Юнне, которая живет в детском доме и однажды попадает к новой маме, которую все называют Горилла. Просто Горилла. У нее нет человеческого имени, она большая, неопрятная, не очень хорошо пахнет, безвкусно одета, да и живет, как выясняется дальше, тем, что продает старые вещи. В общем очень далека от мамы мечты. Но ведь девочка совсем по-другому представляла своих родителей. Живя в образцовом приюте «Лютик», гладкой фарфоровой Венере она пририсовывала платье в горошек, а такому же Высоцкому — усы и бороду. Так, по ее мнению, должны были выглядеть идеальные мама и папа. Она — красивая и знаменитая, он — мужественный и известный. А еще в идеальной семье должна быть собака, которая выполняет команды. Но она не может, потому что это такая же статуэтка, как и аккуратно разрисованные воображаемые родители.

-

«Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)».

Молодежный драматический театр «Первый театр» (Новосибирск).

Режиссер Александр Андрияшкин, художник Сергей Кретенчук.«Вы в безопасности!» — внушает зрителям молодая актриса и призывает зал повторять: «Мы... в безопасности!» Еще раз: «Мы... в безопасности!» И зал повторяет нестройным хором, будто этим повторением каждый защитит себя от никуда не девшегося коронавируса (да, перед премьерой выдают одноразовые маски, дезинфицируют руки, хотя условность этих мер очевидна).

Спектакль «Первого театра» «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)» стал первой — долгожданной — премьерой в Новосибирске в эпоху карантина. Вышло постановление губернатора, разрешающее спектакли со стопроцентным заполнением зала с 12 сентября, — в этот день и была сыграна премьера с публикой и билетами. Маленькому молодежному коллективу, не имеющему своей площадки, привыкшему к небольшим залам, малобюджетности и мобильности, оказалось проще начать сезон с нового названия, нежели большим труппам, которые, впрочем, отстают не сильно — счет идет на дни.

-

«Дело». А. В. Сухово-Кобылин.

Театр «Красный факел» (Новосибирск).

Режиссер Дмитрий Егоров, художник Фемистокл Атмадзас.Споры о том, имеет ли право режиссер манипулировать зрителем, ведутся, кажется, с появления режиссуры. Спор, правда, довольно бессмысленный: манипуляция — часть режиссерской профессии. Авторы спектаклей продолжают использовать старые и создавать новые способы влияния на зрительские чувства. Дмитрий Егоров отлично владеет различными техниками точного нажатия на клавиши эмоций — где-то вовремя включить Цоя, где-то дать артистам заведомо вызывающий слезы текст, где-то надавить на актуальную повестку. Не подумайте только, что это плохо. Егоров использует проверенные способы, чтобы в итоге вызвать нетривиальные чувства, запустить цепь размышлений с помощью этого эмоционального ключа. В спектакле «Дело» он делает манипуляцию не только приемом спектакля, но и его сюжетом, исследуя и обнажая различные механизмы замутнения сознания как отдельного человека, так и общественной массы.

-

«Вечное возвращение».

Pop-up театр совместно с Музеем-заповедником «Царское Cело».

Режиссер Семен Александровский, художник по звуку Олег Макаров, драматург Ася Волошина.Продуктивности петербургского режиссера Семена Александровского можно только позавидовать: за время всемирного локдауна его Pop-up театр выпустил три премьеры в трех разных пространственных условиях (zoom, бары улицы Рубинштейна, Екатерининский парк), а сейчас уже готовит четвертую — в инстаграме.

«Вечное возвращение» — аудиопроменад, обосновавшийся на ровных «регулярных» английских и голландских тропинках Царского Cела. Здесь все говорит о былой имперской мощи, белый мрамор слепит глаза, а дорожки вокруг Большого пруда — на которых и разворачивается история героев пьесы Аси Волошиной, — такие чистые и ухоженные, словно по ним все еще иногда ходит Екатерина Вторая.

-

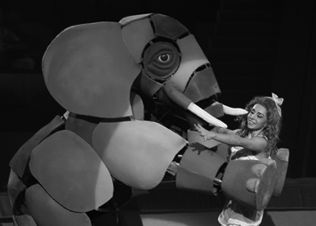

«Девочка и слон».

Компания «Росгосцирк».

Режиссер-постановщик Полина Стружкова,

автор сценария Полина Бородина,

художественный руководитель постановки Юрий Квятковский,

художественный руководитель коллектива Таисия Корнилова,

художник Нана Абдрашитова, балетмейстеры Евгений Кулагин и Иван Естегнеев,

композитор Николай Голутвин.Премьера новой программы Росгосцирка в Сочи — событие рубежное для компании, для цирковой отрасли в целом и лично для Юрия Квятковского. Причина в том, что «Девочка и слон» открывает череду новых программ, заявленных как «перезагрузка» компании, а Юрий Квятковский, верный цирковому духу чуть ли не со студенческой скамьи и оказавшийся в должности главного режиссера крупнейшей в мире цирковой компании в начале этого года, получил возможность для реализации своего художественного кредо. За полгода Квятковский выстроил внятную перспективу по театрализации цирка на ближайшие месяцы, и в числе «десантирующихся» на манежи по всей стране такие известные театральному и почти неизвестные цирковому миру заслуженные имена — Николай Рощин, Максим Диденко, Олег Глушков, Жанна Шмакова, Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, Мария Трегубова, Павел Семченко, Галина Солодовникова и другие.

-

«Вещь». По мотивам пьесы А. Н. Островского «Бесприданница».

Театр «Суббота».

Режиссер Андрей Сидельников, художник Николай Слободяник.Короткое и сухое название — «Вещь». Оно горит красным неоновым светом. Именно так Андрей Сидельников решил назвать свой спектакль по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница». Сочетание, которое сразу оттесняет на второй план мелодраматический сюжет пьесы, оставляя голую суть: в этом мире все продается и покупается, вопрос только в цене.

-

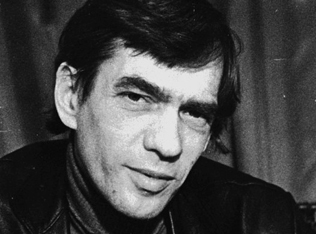

Сегодня исполнилось бы 80 лет Владимиру Малыщицкому. Театр его имени стоит на улице Восстания, называется КТМ (Камерный театр Малыщицкого), и мало кто уже знает, что обозначает эта буква «М» в аббревиатуре.

-

Сегодня 90 лет Ивану Краско

Когда-то в Петербурге был «дядя Костя» (Варламов). Теперь вот уже много десятков лет есть «дядя Ваня». И это не прозябающий в имении Войницкий, а неунывающий Народный артист Иван Иваныч Краско, которого давным-давно все в городе зовут «дядя Ваня» — и не нужно уточнять, о ком речь... Он такой один.

-

В этом году на фестивале «Арлекин» в рамках читок «Маленькой ремарки» прозвучали две пьесы, ориентированные, как гласила маркировка, на возраст «12 минус» — «Шепоты чащи» Марии Зелинской и «Бездонное озеро» Марии Завадской, и две — на «12 плюс», на вырост: «Девочка с головой волка» Алексея Житковского и «Море. Звезды. Олеандр» Марии Малухиной.

Но можно было поделить тексты и по возрасту героев: в «Бездонном озере» у десятилетнего Льва разводятся родители, и он вынужденно взрослеет, а в «Шепотах чащи» дуб-подросток Выскочка влюбляется в дерево не своего вида — Ель, и, судя по его поведению, Выскочке тоже лет десять. В двух других пьесах действуют уже подростки лет 14-15: в «Море. Звезды. Олеандр» Дашке надо принять сложное решение — рассказать об убийстве, свидетельницей которого она стала, или никому не говорить об этом; в «Девочке с головой волка» главная героиня — полуволк, в поисках своей настоящей матери она отрицает приемных родителей и агрессивно настаивает на собственном выборе.

-

О XVII Всероссийском фестивале театрального искусства для детей

Нынешний фестиваль «Арлекин» проходил в непростых условиях: часть работ была показана в качестве видеотрансляций, а часть вживую. Для жюри же были созданы специальные выездные сессии в другие города, чтобы увидеть все спектакли не на экране монитора, а в зрительном зале театра. Такой кочевой вариант XVII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей мало кто мог предположить, в том числе и мы. Потому что найти кого-то одного, кто успел бы уследить за всей обширной программой форума, было крайне сложно, даже несмотря на то, что несколько конкурсных спектаклей уже были описаны в журнале раньше («Дети Ворона» Центра поддержки культурных инициатив «Арт-Проект» совместно с Центром им. Вс. Мейерхольда в постановке Екатерины Корабельник и спектакль Ивана Пачина «Вафельное сердце», вышедший в «Творческом объединении 9»). В итоге мы собрали дайджест из очень разных впечатлений нескольких экспертов о заметных работах фестиваля. Перед вами заметки об «Арлекине», написанные Натальей Эфендиевой, Анной Ивановой и Евгением Авраменко.

-

«Прощай, конферансье». Г. Горин.

Нижегородский ТЮЗ.

Режиссер Ирина Страхова, сценография Ольги Горячевой.История с этим спектаклем сама имеет несколько историй, точнее, предысторий...

Первая из них связана с биографией Нижегородского (Горьковского) ТЮЗа со всеми ее взлетами и падениями. Оглушительное падение было особенно явлено в последние годы — без творческого руководства и при номинальном «директорском», когда художественная линия театра свелась к постановке ряда «сказок» и «сказочек» практически в любительской режиссуре, а в культурном пространстве города театр не занимал никакого места. И когда казалось, что из этого падения уже не выбраться, в странном 2020 году пришли в театр новый директор и новый главный...

-

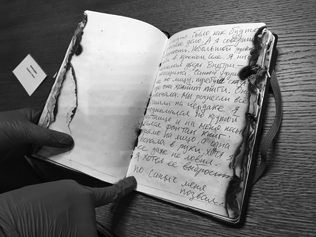

«451 градус по Фаренгейту». Р. Брэдбери.

Библиотека им. В. В. Маяковского.

Режиссер Олег Христолюбский, художник Егор Пшеничный, текст Стаса Маклакова.Я — человек, всегда носящий в рюкзаке как минимум две книги, — 14 сентября оказался в Библиотеке имени В. В. Маяковского на спектакле Олега Христолюбского «451 градус по Фаренгейту» по одноименному роману Рэя Брэдбери. Я — новая реинкарнация Монтэга, попавшего на свои музейные поминки, устроенные как экскурсия «по одному очень показательному уголовному делу», — видел, как люди трогали мои вещи, смотрели кадры из моей жизни и слушали мой голос. Я — свой среди чужих, чужой среди своих — одновременно оказался неузнанным беглецом судьбы и государственным преступником номер один. Я — раб Спартак, восставший против Рима, каким бы именем его ни называли, — свидетельствую...

-

«Страсти по Фоме». Ф. М. Достоевский.

Театр Наций.

Режиссер Евгений Марчелли, сценография и костюмы Екатерины Джагаровой.Повесть Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» не перестают ставить в наших театрах. Есть неисчислимое количество инсценировок и столь же огромное — спектаклей, ибо тут имеется то, что можно всласть поиграть, и, конечно, то, над чем стоит задуматься.

Однако (возможно, впрочем, что таков именно опыт лично мной насмотренных постановок) большинство виденных «Степанчиковых» вырастали в спектакли концептуальные, где нелепая и одновременно очень смешная история, рассказанная Достоевским с присущей ему солидной дозой яда, вырастала в острое общественное высказывание. Жалкий приживал Фома, своим демагогическим тиранством спасавший собственное бесплатное существование в усадьбе добрых и недалеких Ростаневых, в большинстве случаев вырастал на сценах в зловещую фигуру социально-политического толка, и вся история просвечивала тяжелой, так и не изжитой в нашем обществе рабской ментальностью. Однако, режиссер Евгений Марчелли, от которого вполне можно было ожидать именно такого взгляда и на Опискина, и на всех остальных обитателей села Степанчикова, пошел, как говорится, другим путем.

-

«Дикое поле». П. Луцик, А. Саморядов.

Кемеровский театр драмы им. А. В. Луначарского.

Режиссер Олег Липовецкий, художник-консультант Екатерина Злая.Луцик и Саморядов, разглядевшие эпос в расхристанных и турбулентных 90-х, еще при жизни были названы лучшими российскими кинодраматургами своего поколения, а теперь и вовсе сделались классиками. Даже их ранний и трагический уход — как будто неотъемлемая часть «генетического кода» русских гениев. И не разгаданы они, как классикам и полагается: кроме «Окраины», фильмы явно слабее сценариев. Театр только подступается к их наследию. «Дикое поле» до Олега Липовецкого еще никто не ставил на сцене. В киносценарии много гоголевского — мистический ужас пополам с гомерическим хохотом, — но в то же время главный герой «Поля», молодой интеллигентный врач Митя, ищущий свое место в хтонической российской глуши, наследует чеховским и булгаковским врачам и предвосхищает, например, пьесу «Doc. Тор» Елены Исаевой. Посвятил же режиссер спектакль своему отцу — врачу Михаилу Давыдовичу Липовецкому.

-

В самом факте этого события много удивительного. Магия чисел — первый «Петрушка Великий» появился в Екатеринбурге в сентябре 2002-го, сегодня, когда только одна цифра перебежала на другое место, — он ровно 10-й. Понятно, что к юбилейному числу и у организаторов, и у участников отношение особое. Даты проведения были известны задолго до сентября: когда же стартовать 10-му, как не 10 же сентября. Все было определено. Но упала пандемия! Мало того, что в свое время было принято героическое решение проводить фестиваль даже во время генеральной реконструкции всем давно родного, уютного, обжитого здания, — настал карантин, и все договоренности повисли, да повисло все, в том числе и запал, настроение, энергия. Но, как показали события, «Петрушка» действительно, в соответствии со своей мифологией, оказался неунывающим.

-

«Лекарь поневоле». Ж.-Б. Мольер.

Театр Наций.

Режиссер Олег Долин, художник Евгения Панфилова.Режиссер Олег Долин уже работал в Новом пространстве Театра Наций, выпустив там небанальную «Снегурочку» Островского, ориентированную на подростков, — с довольно мрачным, жутковатым даже царством берендеев. Полина Виторган в заглавной роли там перемещалась по сцене на скутере, в белоснежном платье в пол, и напоминала инопланетянку или какого-то андроида, а потом таяла от любви в буквальном смысле слова среди моря красных воздушных шаров. Очень эффектное было зрелище.

комментарии