-

В июне в Ясной Поляне проходил фестиваль «Толстой Weekend»

Толстой без полутонов

Пожалуй, самым значительным событием Театрального уик-энда в Ясной Поляне стал спектакль-путешествие по усадьбе «Зеленая палочка» (Gruppo Baston Verde) — интерактивное действо, заранее предполагающее разность точек зрения, перспектив и траекторий каждого отдельного участника. Но и весь фестиваль представлял собой лабиринт, в путешествии по которому априори предполагалось, что ты не сможешь побывать везде, локации и события которого накладываются и выстроить их в линейный маршрут никак не удастся. В моем случае роковую роль сыграла и погода, лишившая меня — при отсутствии теплой одежды — шанса посмотреть спектакли, шедшие глубокой ночью. Даже дождь был меньшей помехой — запасливые организаторы выдавали зрителям дождевики. Зато зелень яснополянской усадьбы блистала во всей красе, оттеняя… Но тут начинается мой собственный по ней маршрут. Который во многом определяется первым увиденным спектаклем — пардон, эскизом спектакля, как сказано в афише — «Отрочество».

-

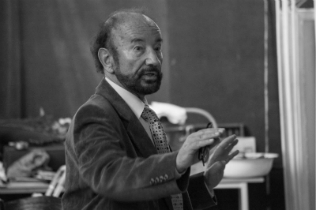

Празднует юбилей Вениамин Михайлович Фильштинский, выдающийся театральный педагог и режиссер.

Много кому за долгую жизнь журнала мы задавали вопрос, что такое школа Фильштинского (хотя и сам он написал всё в своих книгах), 25 лет писали об отдельных выпусках и о школе в целом, о спектаклях и выпускниках, о «поколении войцеков и сторожей» и об Этюд-театре.

Не станем множить сущности, все собрано здесь, а мы в день юбилея поделимся самым свежим, никем не читанным.

-

Завершился XI Фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays»

Екатеринбург, стоящий на границе Европы и Азии, — город особенных энергий. Город с широким размахом и столичными амбициями: столица русского рока, русской фантастики и русского свободомыслия (недаром здесь расположен Ельцин Центр, первый и единственный в стране музей демократии). Энергия места привела и к рождению такого уникального явления, как Коляда-Театр: независимый театр, который Алексей Иванов назвал «градообразующим»; частный театр, который ездит по зарубежным гастролям и ежегодно принимает у себя международный фестиваль. Все это — силами Николая Коляды, «солнца русской драматургии», режиссера и актера, прародителя целой школы драматургов, самого самоотверженного из худруков. И вот уже в одиннадцатый раз в Екатеринбурге собрались театры Европы и Азии — продемонстрировать, как разнолики бывают трактовки современной драмы.

-

«Всего лишь конец света». Ж.-Л. Лагарс.

Театр Поколений.

Режиссер Валентин Левицкий, художник Данила Корогодский.Пьесу «Всего лишь конец света» Жан-Люка Лагарса в России еще не ставили, хотя спектакли по другим его текстам появляются c 2001 года. Но вы уже знакомы с этим текстом, если смотрели фильм Ксавье Долана «Это всего лишь конец света». Несмотря на неоднозначную реакцию публики, он получил в 2016 году Гран-при Каннского фестиваля.

Манера Лагарса строить сюжет и диалоги никого не оставляет равнодушным: все герои завораживающе (или раздражающе) медленно пытаются сформулировать мысли, а ключевое событие вообще не происходит. Неудивительно, что часть зрителей негодует, судя по отзывам на КиноПоиске. Поэтому выбор не самого простого для постановки текста в Театре Поколений уже заинтересовывает.

-

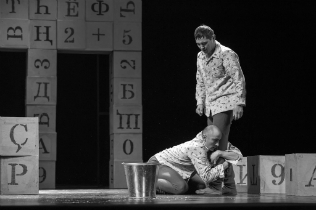

«Поле битвы». По мотивам «Махабхараты» Ж.-К. Карьера.

Театр «Буфф дю Нор» в рамках Международного Чеховского фестиваля.

Режиссер Питер Брук.«Махабхарата» Питера Брука — один из основных столпов театрального ХХ века — прочно вошла в историю театра и таится там уже более 30 лет. Монументальный спектакль, над которым Брук совместно с драматургом Жан-Клодом Карьером работал около десяти лет, был впервые сыгран на Авиньонском фестивале в 1985 году и длился более девяти часов. Уже в 1989 году появилась и киноверсия постановки. Тогда масштаб подготовки и получившегося творения Брука соответствовали первоначальным задачам: режиссер, пораженный близостью восточной философии к основным религиозным постулатам Запада, стремился создать мультикультурное высказывание совместно со своими актерами из Международного центра театральных исследований. На тот момент они колесили по Южной Америке, Африке, Индии: представители различных стран и всевозможных театральных школ, они искали универсальные коды, заложенные в разнообразии мировых культур. Найдя, нащупывали методы их воплощения. В то время древнеиндийский эпос, посвященный войне двух родственных кланов — Пандава и Каурава, для Брука явственно рифмовался с недавними событиями во Вьетнаме. Сегодня Брук ясно сопоставляет поставленный им эпилог «Махабхараты» под названием «Поле битвы» с сирийской войной. Только это ни на секунду не политический спектакль. Он лишен остроты и публицистичности. Все углы его мягки, все повороты плавны. Он не стремится разоблачить, обвинить или даже найти правоту. Это высказывание, очищенное тихой мудростью от грандиозности амбиций и замыслов, таит в себе кратчайшую простоту и неуловимую ясность.

-

«Слушай Тобольск».

Копродукция фестиваля «Территория» и компании «СИБУР» в Тобольске.

Режиссер Галина Зальцман, драматург Екатерина Бондаренко, художник Екатерина Злая, хореограф Алексей Щербаков.Полтора десятка человек встречаются на первом этаже торгового центра, получают наушники с плеерами, выслушивают инструкции и по команде отправляются в путь. На улице ждет автобус, который доставит участников в самый центр города для продолжительной прогулки в наушниках. Автобус трогается, и уже в движении шебуршащий эмбиент сменяется диалогом с долгими паузами:

— Скажи, где ты сейчас?

— Мы едем по большой улице. Я не знаю, как она называется.

— Ты не одна?

— Со мной много людей, я их не знаю. Кажется, они тоже слышат тебя. -

«Лягушка была права».

Компания Майского Жука (Франция) в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова.

Постановка, сценография, хореография и исполнение Джеймса Тьере.При существовании бессчетного количества сказок про лягушек Джеймс Тьере создает собственную: его героиня — лягушка с космическим голосом, такая земноводная сестра Бет Гиббонс, обернутая в красный бархат и поющая суицидальные колыбельные. Однажды в детстве лягушка заявила Тьере, что он ничего не понимает в жизни. Спустя десятилетия он решает с ней подискутировать, чтобы в результате признать ее правоту.

Зато в театре внук Чарли Чаплина смыслит удивительно полномасштабно: в его постановке, как и прежде, он и режиссер, и сценограф, и композитор, и исполнитель. Он создает собственный подводный мир: серый, гулкий, илистый и загадочный, подчиняющийся удивительному механизму — огромной паутине-кувшинке, нависшей над сценой. Эта нейронная сеть — и связь с миром надводным, и гнетущий тоталитарный властелин, время от времени обесточивающий глубину. Каждый раз, теряя энергию, впадая в очередную кому, маленький мир замирает, погружается во тьму и обездвиживается. Но вновь поднимается и начинает жить своей обычной жизнью: играть на скрипке, пить кофе, перебирать жестяную посуду или читать газету. Тут всего несколько персонажей: мечтательный, гуттаперчевый мим в исполнении Тьере; его активный друг, помогающий ему в повседневных проказах; неистовая пианистка и танцовщица; и эпизодический человек в плаще.

-

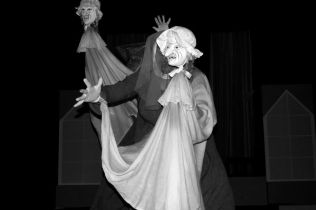

«Мелкий бес». Ф. Сологуб.

Красноярский театр кукол.

Автор инсценировки и режиссер Александр Янушкевич, художник Татьяна Нерсисян.…Федор Сологуб — неприятный писатель. Ядовитый. «А хочешь, я тебя душить буду?» — сладострастным шепотом говорит любительница «ласкаться» Людмила (Галина Паршина играет ее в живом плане) кукле, изображающей гимназиста Сашу Пыльникова, чья двойственная гендерная природа (вроде бы мальчик, а вдруг все-таки девочка?) будоражит воображение обывателей того провинциального русского города, где разворачиваются события «Мелкого беса». Облик этой куклы (водит ее Николай Редькин) тоже двойственный: на первый взгляд, чистый розовощекий ангел, но если приглядеться — чистый мелкий бес с ядовито-порочной улыбкой на юных устах.

-

«Хорошо. Очень!». По рассказам В. Шукшина.

Театр «Приют комедианта».

Режиссер и художник-постановщик Василий Сенин.Режиссер Василий Сенин потчует публику этакой гроздью музыкальных знаков. Некими сигналами. Они обращены к паре-тройке референтных групп. Вроде бы прозрачны, но поди угадай/не ошибись.

С первого такта на нас обрушивается песня 60-х «Это здорово!». С несокрушимой силой льется из уст Эдиты Пьехи. Не купируется. Звучит целиком. Артисты, выстроившись на авансцене, смотрят в зал. На лицах напряженный драматизм и вроде как легкая брезгливая неприязнь по отношению к бравурному оптимистическому идиотизму, что дает повод одному из сидящих в зале театральных критиков-экспертов мгновенно считать углубленный посыл: песня мажорная, а на лицах-то вовсе ведь другое. Сложное! Не иначе как когнитивный ди.

Одновременно зритель радостно, как «сушкой простой», начинает хрустеть в такт Пьехиной песенке. Узнал. Покатило. Легло. Завело. Чисто энергетически. Вот вам сразу два разных месседжа.

-

Дневник одного просмотра в трех днях и одиннадцати действиях

За интригующим названием — режиссерские показы по пьесам выпускников 2017 года драматургической лаборатории Н. С. Скороход, проходившие в июне на Новой сцене Александринского театра. Работы молодых драматургов разными путями нашли своих режиссеров, а сотворчество происходило, как говорят участники, в мире и согласии, не исключая ультимативной формы общения. Способность к взаимодействию отразили эскизы: научить совместной работе было целью курса.

-

В 2017 году Международный фестиваль «КУKART», посвященный кукольному и синтетическому театру,

в 13-й раз собрал в Петербурге международное сообщество кукольников. И, конечно, в рамках «КУKARTа» прошла традиционная программа «Петрушки на Невском» на Малой Садовой.Лирическое вступление. Я еще помню, как Малую Садовую, улицу в самом сердце Петербурга, соединяющую между собой Невский проспект и Итальянскую, сделали пешеходной, поместив в начале улицы крутящийся в фонтане каменный шар и криво выложив тротуар плиткой, позабыв о скамейках для уставших прохожих и под Новый год обматывая одинокие фонари светящимися гирляндами. Мы недовольно морщили носы, но перспектива была сохранена — и с Невского можно было увидеть Итальянскую, по вечерам на Малой Садовой начиналась молодежная «движуха», мокрый каменный шар через несколько лет попал во все путеводители как один из талисманов и памятников Петербурга, а День Петрушки все так же, каждые два года, оккупирует на несколько летних часов Малую Садовую, позволяя уже которому поколению маленьких питерцев познакомиться с уникальным явлением уличного, площадного театра, петрушечного балагана, с искусством бродячих кукольников. Шли годы, кризис и предпринимательская жилка, уничтожая подлинный Петербург, замещая его туристическим новоделом, окончательно добили Малую Садовую. Она прекратила существовать как улица. Огромные, в человеческий рост чудовищные клумбы с тремя кустиками цветов, бесконечные террасы едален по бокам и в центре превратили небольшую уютную улицу в адово место для удовлетворения пищевых нужд.

-

На Новой сцене Александринского театра в программе Международного фестиваля современного танца OPEN LOOK открывается выставка «РАЗНЫЕ ПОЕЗДА. Французский современный танец в России» замечательного театрального фотографа Владимира Луповского. Выставка собрала 50 фотографий Луповского, в которых зафиксирована впечатляющая панорама французского современного танца в России за последние 25 лет. По случаю предлагаем вашему вниманию интервью Марины Дмитревской с фотографом, которое было опубликовано в № 72 ПТЖ.

-

Завтра во многих театрах России худруки выйдут перед спектаклями, чтобы провести акцию солидарности с московскими коллегами, сидящими в заключении по делу о «Седьмой студии».

В фейсбуке организована группа «В одной лодке с Алексеем Малобродским». Это страница Акции солидарности театров и людей театра в защиту тех, кто вопреки ходатайствам и поручительствам ведущих деятелей российского театра, до окончания следствия подвергся самой жестокой мере пресечения. Той, которую применяют к самым опасным преступникам! Мы, театральное сообщество, хотим, чтобы нас услышали, чтобы наши аргументы и доводы рассматривались, чтобы нас не игнорировали.

-

Театральных педагогов не знает театральный зритель.

Но их знаем мы.

И более 50 лет театроведческий факультет на Моховой знал четырех прекрасных историков-однокурсниц Майю Михайловну Молодцову, Наталью Борисовну Владимирову, Ларису Георгиевну Пригожину, Галину Владимировну Титову. Три дня назад, блестяще проведя к защите дипломницу Серафиму Пантыкину, защищавшуюся по Мережковскому (не самый легкий был диплом), Лариса Георгиевна Пригожина сидела, в свои 80, за общим столом со студентами, ела пирог, выпивала рюмочку и укоризненно качала головой: что же вы так недооценили в плане истории театра такого-то и такого-то студента… А они с Титовой, вот, толк в подготовке дипломников знают…

Кто бы сомневался!

-

В этом году очередной спектакль-променад, созданный по мотивам повести Даниила Хармса «Старуха», прошел 18 июня… да где только он не прошел! На Моховой и в Учебном театре, на улицах города, в его дворах и подворотнях, в саду Фонтанного дома и катакомбах Петрикирхе, старинном трамвайчике и, наконец, в вечерней электричке, едущей в Лисий нос. Это одно из достоинств Маршрута «Старуха» — он превращает весь город в огромную театральную площадку. Желающих посетить его с каждым годом становится больше, но они не сбиваются в одну большую зрительскую стаю, а расходятся разными тропами в поисках разных переживаний. В этом году пришедшие могли выбрать один из пяти маршрутов, которые параллельно проходили в местах, связанных с событиями жизни и творчества Даниила Хармса.

-

«Черная курица, или Подземные жители». По сказочной повести А. Погорельского.

Новоуральский театр кукол «Сказ».

Режиссер Павел Овсянников, художник Елена Лисина.Талисманом четвертого Саровского фестиваля «Что за прелесть эти сказки» можно смело назвать курицу. Она в том или ином виде появлялась в большинстве спектаклей, а хозяева – Саровский театр драмы – в спектакле «Ищи ветра в поле...» взяли и явили зрителю Рябу самую настоящую, из плоти и крови. Победу же в этом сказочном поединке одержала Чернушка – героиня спектакля «Черная курица, или Подземные жители» Новоуральского театра кукол «Сказ», признанного «Лучшим спектаклем» фестиваля.

-

«Маугли». По мотивам произведений Р. Киплинга.

«Театр на Спасской» (Киров).

Режиссер и автор текста Степан Пектеев, художник Катерина Андреева.Начальную сцену «Маугли» можно принять за увертюру из другого спектакля Степана Пектеева на той же сцене — «Мюнхгаузена». Созданные для разной аудитории, с разными задачами, они тем не менее представляют собой своего рода дилогию. Оба спектакля поставлены по специально написанным текстам: это не столько инсценировки, сколько вольные размышления на тему литературной основы. Оба схожи по структуре; в обоих объектом творческого исследования оказывается феномен театра. И оба нацелены на диалог с внимательным и вдумчивым зрителем.

-

Воронеж — город, утопающий в акациях и сирени, город для спокойной благополучной жизни, которому история отпустила совсем немного спокойствия и благополучия. Пожалуй, последние годы для него стали началом расцвета и развития — хочется верить в это, глядя на масштабное строительство на окраинах, на уютный и нарядный центр, на оживленную толпу на улицах, в которой очень много молодых лиц. Город, где родился Бунин, где жил и работал Платонов, где в «бархатной» ссылке провел три плодотворнейших года Мандельштам, вспоминает и восстанавливает свою историю, и, опираясь на культурную память, строит осмысленное и интересное настоящее.

-

ТЕАТР СТАРОМОДНЫЙ, АКТУАЛЬНЫЙ, ВЕЧНЫЙ

Программа «Радуги-2017» обещала очень многое — и немало обещаний сдержала

Разочарование постигло, пожалуй, только в вечер открытия. Публика долго разбирала электронные устройства для синхронного перевода, долго рассаживалась на двух трибунах, выстроенных одна напротив другой по обе стороны от узкой игровой площадки-подиума, долго ждала начала… Длительное ожидание подогревало интерес. А в итоге постановка Авиньонского фестиваля, включавшая компактные версии двух пьес Эсхила («Прометей прикованный» и «Просительницы»), не произвела того впечатления, которое она, может быть, производит, когда играется в нетеатральном пространстве — в стенах старинного монастыря в Шартрезе. Самое интересное, что в оригинале спектакль Оливье Пи (худрука Авиньонского фестиваля) идет в два раза дольше, потому что состоит не из двух античных трагедий, а из четырех. Все те же три актера — Мирей Эрбстмейер, Филип Жирар и Фредерик Ле Сакрипан — играют еще и «Семеро против Фив» и «Персов». Роли они сменяют многажды, а вот стиль исполнения — высокопарную декламацию с аффектированной жестикуляцией — сохраняют почти без изменений. Постепенно с такой нарочитой игрой свыкаешься, хотя все-таки не можешь понять: зачем подчеркивать актуальность коллизий Эсхила с помощью столь архаичной, потрепанной актерской техники?..

-

Ученица Вагановой, танцевавшая у Юрия Григоровича, Леонида Якобсона, Бориса Эйфмана, променявшая благополучие Кировского театра на работу в маленьких, неустроенных, новаторских коллективах —— сперва на труппу Якобсона, потом на «Новый балет» Эйфмана, актриса Александра Сокурова... Хозяйка Медной горы, Клеопатра, Настасья Филипповна... Человек поиска и порыва, исключительной судьбы... Присоединяемся к поздравлениям и предлагаем вашему вниманию интервью, опубликованное в ПТЖ № 18-19.

комментарии