-

«Утиная охота». А. Вампилов.

Театр на Васильевском.

Режиссер Денис Хуснияров, художник Елена ДмитраковаО том, что артист Андрей Феськов в профиль похож на норштейновского ежика, ему могла нашептать мама. Или дама сердца. Или обе. Трогательное, любовное наблюдение. Домашнее.

Режиссеры вправе смотреть на прекрасного артиста Феськова влюбленными глазами. Они также вправе пересматривать «Ежика в тумане», и мы не можем залепить им глаза: сходство профилей — пленяет. Практически до слез. Но мы не в силах взять в толк, отчего взрослый режиссер, не мальчик, сузил свой интерес к блистательному, тонкому, умному артисту, к тому же рожденному сыграть Зилова, до видеодемонстрации милой этой похожести. Многократно причем. При всем уважении к Ежику. Я вот сейчас, придя со спектакля, приникла к мультфильму. Пристрастно так. С тем чтобы приблизить Виктора Зилова непосредственно к культовым персонажам Козлова/Норштейна. Хоть чуть-чуть. Не получилось.

-

«ДПЮ».

Театр «Прекрасные Цветы» (Харьков).В рамках ежегодного фестиваля «ГогольFest» киевскому зрителю был представлен спектакль «ДПЮ» харьковского экспериментального театра «Прекрасные Цветы», выросший из социального проекта. Это первый (и пока единственный) «говорящий» спектакль коллектива.

Новейшая история, пишет толковый словарь, — условный термин в науке, обозначающий период человеческой истории с начала XX века до современности. Не слишком ли пространно?

-

«Сучилища». А. Иванов.

Серовский театр драмы им. А. П. Чехова.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Алексей Унесихин.Пьеса Андрея Иванова «Сучилища» совсем свежая. В 2016 году она была представлена на Международной драматургической лаборатории в Минске, а в 2017 — на Любимовке. Сленг и ненормативная лексика в ней, выразимся академическим языком, — необходимые речевые характеристики героев. Не слишком пристойное название образовано от фразы главной героини, подзаборной девчонки, которая зачем-то ходит в училище получать непонятно какое образование и влюбляется в педагога, который там неизвестно зачем преподает философию. «Але… я — с училища», — говорит Танька в телефонную трубку своему возлюбленному. Однако ее сущности вполне подходит слитное написание этого слова, и хлипкому интеллигенту Сереже, которого она цепко присваивает в качестве своего мужчины, ясное дело, придется лихо.

-

«Летние осы кусают нас даже в ноябре». И. Вырыпаев.

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Александр Баргман, художник Александра Дашевская.Спектакль, выпущенный летом в репетиционной комнате главного здания БДТ, в новом сезоне был перенесен на сцену Каменноостровского театра. На сцену в прямом смысле — места для публики установлены на планшете, и вместо стены или задника фоном для действия становится зрительный зал. И хотя таким образом исполняется множество спектаклей (далеко за примерами не надо ходить — в том же театре есть «Алиса»), вспомнить хочется давний «P. S. капельмейстера Иоганнеса Крейслера…», любимый «Постскриптум».

-

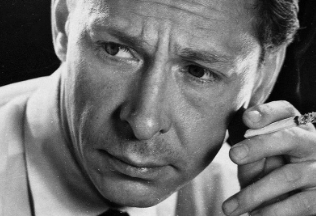

Незадолго до своей смерти Олег Ефремов поставил во МХАТе им. А. П. Чехова «Сирано де Бержерака» Ростана, где заглавную роль играл Виктор Гвоздицкий. Ефремов не успел закончить работу, она выпускалась уже без него, и, конечно, это был не лучший его спектакль. Но во многом симптоматичный — Ефремов в нем будто исповедовался в своей неугасимой надежде на созидательную роль театра. Он и был последним романтиком отечественной сцены. Конечно, он был и уникальный артист — с безбрежным обаянием; с врожденной простотой в искусстве сценического общения, той самой сложной простотой, которой обладают редкие аристократы духа; с победным отсутствием амплуа, когда одинаково хорош был и профессором, и рабочим, и героем-неврастеником, и даже комическим персонажем старинной пьесы. Будь он только актером, все равно бы вошел в историю. Но он вошел в нее, в первую очередь, вечным театральным строителем. Строил и строил, взбираясь на опасные со всех точек зрения верхотуры, — и, когда создавал «Современник, и когда принял руководство МХАТом, «небывалым государством», как едко сказано в Булгаковском «Театральном романе». При этом он до последнего своего дня мечтал о театральном идеале. Всеми правдами и неправдами тащил в главный театр страны современные пьесы, а одновременно мог смело и хитро ускользнуть от обязанности ставить брежневскую «Малую землю». Буквально коллекционировал хороших артистов, звал новых режиссеров. Он и на болезненный раздел МХАТа решился в свое время ради строительства нового, стремления к идеалу. Как и разделение Таганки (а юбилеи Любимова и Ефремова фактически совпадают по времени), раздел МХАТа воспринимался тогда событием национального масштаба. В отличие от нынешних театральных скандалов, то были серьезные, драматические события большого общественного значения. Это определялось значимостью главных фигур и мощью театрального содержания, на которую они были способны.

Сегодня друзья и коллеги вспоминают Олега Николаевича Ефремова в МХТ им. Чехова и «Современнике». Мы же вспоминаем о нем интервью, данным ПТЖ № 13 в день своего 70-летия ровно 20 лет назад...

-

Афиша XVIII Международного Волковского фестиваля, закончившегося в минувшее воскресенье в Ярославле, оставила противоречивое впечатление.

Международную составляющую фестивалю обеспечили достаточно спорного качества спектакли из Болгарии и Сербии. Если честно, то в данный исторический момент это напоминает советский принцип, когда за «дружбу народов» отвечал исключительно восточный лагерь. Вторая важная составляющая — присутствие в программе лауреатов Премии им. Ф. Волкова, премии Правительства РФ, а значит, качество спектаклей театров-лауреатов всякий раз разное. В этом году лауреатами стали Борис Гранатов — худрук Вологодского театра для детей и молодежи, показавшего «Утиную охоту», Татарский академический театр им. Г. Камала (Казань) со спектаклем «Банкрот» (режиссер Фарид Бикчантаев) и Театр кукол Республики Карелия, показавший «золотомасочное» «Железо» (режиссер Борис Константинов). Присутствие в афише «статусных» спектаклей с репутацией и солидным бэкграундом театральных премий или хотя бы номинаций — еще один программный момент. Так, на других фестивалях засветились, например, «Железо» (лауреат «Золотой Маски» и участник множества фестивалей театров кукол) или «Пустота» Тверского ТЮЗа (и театр, и режиссер Талгат Баталов побывали в номинантах «Золотой Маски»).

-

«Я. Другой. Такой. Страны». Драматический концерт в двух отделения по текстам Д. Пригова.

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина.

Режиссер Дмитрий Егоров, художник Евгений Лемешонок.В красноярской «Пушке» сыграли премьеру спектакля по многочисленным текстам Дмитрия Александровича Пригова — «Я. Другой. Такой. Страны». Название соблазнительно прочесть как «Я — Другой такой страны». Ведь Пригов и вправду был именно Другим «такой страны», ее политической культуры, официозных ритуалов и художественных практик, — очертившим их абсолютные пределы и двинувшимся далеко за них. Один из опытов Пригова состоял в увеличении, «наращивании» общеизвестных, по-настоящему культовых стихов. Так он делал с Пушкиным, Некрасовым, Маяковским. Так он обошелся и с «Песней о Родине» Лебедева-Кумача, текст которой «раздвигал» так:

-

В Петрозаводске прошел первый городской арт-фестиваль «15×17» на территории Онежского тракторного завода, который сносят прямо сейчас.

Завод положил начало городу: он был построен в устье карельской реки Лососинки в один год с Петербургом. При Екатерине II завод перенесли выше по течению и назвали Александровским. В советское время он стал Онежским тракторным заводом. В 2010-м обанкротился, и территория перешла инвестиционно-девелоперской компании «Охта Групп». В 2017 году начался снос заводских корпусов для строительства нового жилого квартала…

-

Фестиваль искусств «Заповедник» имени Сергея Довлатова проходил в Пскове и области 15–17 сентября.

Псковская улица Ленина начинается от памятника вождю — небольшого и забавного, с кепкой в руке, — у Дома Советов. А кончается она у семиметрового монумента перед зданием университета — Ленин держит в руке газету, свернутую в трубку. В общем, как говорили в довлатовские времена, от Ильича до Ильича — без инфаркта и паралича. Псковская улица Пушкина гораздо короче. Зато на ней имеется пешеходный участок — местный Арбат. И выводит она к живописному парку с историческими церквями и памятником княгине Ольге. Как раз на углу Ленина и Пушкина и стоит Псковский академический театр имени Пушкина: изящное двухэтажное здание в стиле необарокко. Правда, близ него стоит почему-то бюст полководца Кутузова. Но изваяния Пушкина в городе и его окрестностях имеются в изобилии. А в здании театра их целых два: бюст и сидячая статуя в натуральную величину.

-

«Тарас». Пьеса М. Башкирова по мотивам повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».

Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Режиссер Сергей Потапов, художник Михаил Егоров.За всю многолюдную Запорожскую Сечь в новом спектакле «Тарас» огромного театра-фестиваля «Балтийский дом» отвечают несколько человек, буквально восемь. Как не силятся они криками изобразить «бешеное разгулье веселости» и «беспрерывное пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой», — ничего не выходит. Пусто и гулко на сцене. Две телеги в середине да шаманский поминальный столб сэрге у задника. Тонкими перезвонами летят под колосники одинокие голоса. Иногда одинокий голос очень уместен — так тихо-тихо и задушевно поет украинская мать на чисто русском «Уж ты сад, ты мой сад, // Сад зелененький, // Ты зачем рано цветешь, // Осыпаешься…», а потом уже и по-украински спивае, а следом опять по-русски романс «Не для меня цветут сады». Народная песня чередуется с авторской, псевдофольклор — с Фаустасом Латенасом и его саксофоном. Украинцы, русские, поляки; шаманизм, католицизм, православие; Гоголь, Шекспир, Брехт. В «Тарасе» легко и непринужденно, размыто и неточно проявляется универсализм, космополитизм. Все со всем так тесно переплетено, что, возможно, не стоит и разбираться. Бескрайня и невообразимо огромна ты, степь смыслов, открываемая создателями спектакля.

-

Беседу вела и перевела с немецкого Александра Янович

Седой саркастичный режиссер из Швейцарии Петер Риндеркнехт Самару покорил. Показал спектакль «Незначительные вещи», прочитал лекцию о детском театре в родной стране и стал негласным «хедлайнером» XII Фестиваля «Золотая Репка» — к закрытию разошелся на цитаты. В России Риндеркнехт еще нуждается в представлении. Хоть он и привозил свои спектакли в Москву, участвовал в Международном фестивале им. А. П. Чехова в 2003 году, известен ли этот режиссер у нас? Отнюдь, только в узких театральных кругах. Популяризировать необходимо скорее, цитирую: «Каждые два года я ставлю новый спектакль. Значит, осталось сделать четыре… Хотелось бы хорошие».

-

В сентябре в Самаре прошел XII Всероссийский фестиваль «Золотая Репка», который собрал спектакли молодых режиссеров для детей и подростков.

Программа оказалась разношерстной, без гармоничной пропорции между темами, формами или возрастным цензом постановок. Афишу арт-директор фестиваля драматург Михаил Бартенев формировал с другим прицелом — представить работы «выпускников» лаборатории «Молодая режиссура», действующей в театре «СамАрт» уже много лет. За эти годы в рамках лаборатории эскизы показали более четырех десятков молодых режиссеров, многие из которых теперь с успехом ставят по всей стране и даже руководят театрами. Их работы, привезенные из разных городов, от Москвы до Кургана, а также поставленные на сцене «СамАрта», и составили программу двенадцатой «Репки».

-

«Оптимистическая трагедия. Прощальный бал». Революционный концерт по мотивам пьесы Вс. Вишневского.

Александринский театр.

Драматург Ася Волошина, спектакль Виктора Рыжакова, сценография и костюмы Марии и Алексея Трегубовых.1917–2017. Круглая дата. Столетие захвата власти большевиками обсуждается в медийном, политическом и научном пространстве, и уйти от темы ничье сознание не в силах. Когда мы по-настоящему устанем от серьезных споров про все это, спектакль в Александринке даст освобождение, по-своему разбив тему на осколки.

-

Видите ли, время так бежит…

Пять лет назад я написала почти все, что хотела бы сказать в день рождения одному из самых важных людей в моей жизни — Эдуарду Степановичу Кочергину. Не поленитесь, прочтите тут.

Это было как будто позавчера, еще ничего существенного не успело произойти, а вот уже сегодня Кочергину 80… И он по-прежнему великий. И он по-прежнему мой крестный. Но видимся мы все реже…

-

Лаборатория Театра Наций в Армавирском театре драмы и комедии

Накануне открытия нового сезона, в конце августа, в Армавирском драматическом театре состоялась лаборатория Театра Наций и Олега Лоевского: три приезжих режиссера поработали с местной труппой, предложив актерам и публике три текста. Один из них — пьеса Исаака Башевиса Зингера, которую театры любят и часто включают в свои афиши, две другие — пьесы новые, последних лет, обе — авторства уральского драматурга Ярославы Пулинович.

-

4 по 10 сентября в Москве проходил фестиваль молодой режиссуры «АРТМИГРАЦИЯ», на котором было показано семь работ режиссеров, недавно окончивших столичные вузы и реализующих себя в провинции.

Трансгендерные переходы можно было наблюдать сразу в трех постановках. В спектаклях «Навстречу мечте» Башкирского театра драмы им. М. Гафури (режиссер Ильсур Казакбаев) и «Клятвенные девы» (режиссер Иван Комаров) этот прием прозвучал весьма убедительно, в отличие от «Пацанских рассказов» (режиссер Данил Чащин).

-

«Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре». По пьесе Дж. Гарфинкеля.

Театр «Мизантроп».

Режиссер Илья Мощицкий.Александрина Шаклеева Дорогая Саша, пришло время нам обменяться соображениями по поводу увиденного спектакля Ильи Мощицкого. Ты видела и в Киеве, и в Санкт-Петербурге — есть с чем сравнить. Я могу говорить только о летнем показе на сцене театра «Цехъ». Но мне не хочется размышлять на тему русско-украинских отношений. Этот спектакль не кажется мне поводом. Тема человека как винтика системы, лишенной ценности жизни одного (десятерых, сотен…), как мне думается, актуальна во все времена и для всех стран.

-

Этот номер мы сдавали в середине реально холодного лета 2017 года, констатируя, что театральное сообщество живет в абсолютной нереальности, в кафкианском мороке с отечественным акцентом, который уже стал даже каким-то будничным… Настала осень, ситуация только усугубилась… Ко всему-то подлец-человек привыкает, как говорил Ф. М., а М. Е. (Салтыков-Щедрин) не без оснований подтверждал, что «если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении и так до смерти столбом и простоит». И хотя мы уже привыкли, что «российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления», то есть удивляться как бы не приходится, — наше прошлое остолбенение не может, пожалуй, идти в сравнение с нынешним. Ирреальное, пожалуй, берет власть над действительностью и вызывает большое остолбенение.

-

«День рождения Смирновой». Л. Петрушевская.

Московский ТЮЗ.

Спектакль Саши Толстошевой.В Московском ТЮЗе, на сцене «Игры во флигеле» — премьера. Спектакль по пьесе Людмилы Петрушевской поставила Саша Толстошева, недавняя выпускница Щукинского училища, ученица Юрия Погребничко. В его театре «Около» с недавних пор тоже идет эта пьеса, решенная как история чеховских трех сестер сто лет спустя. Но в МТЮЗе — совсем другая трактовка и совсем другая история.

-

«Король Лир». У. Шекспир.

Театр «Грань» (Новокуйбышевск) на фестивале «Реальный театр».

Режиссура и сценография Дениса Бокурадзе.Присутствие в афише фестиваля «Короля Лира» настраивало на определенные ожидания и заранее вызывало вопросы: какая линия действия на сей раз станет центральной, будет ли пьеса Шекспира соотноситься с сегодняшним днем, каким образом будут решены персонажи и так далее? Денис Бокурадзе, работая с известным переводом Бориса Пастернака, строго следует за развитием сюжета и, опуская тему взаимодействия человека и космоса, высвечивает, главным образом, отношения между людьми в условиях тотальной борьбы за власть.

Персонажи помещены в пространство с мягкими стенами, обитыми войлоком, от чего возникает ощущение промозглости, сырости, заплесневелости, — такой темный монохромный мир, своего рода Средневековье, в котором обитают люди с выбеленными, фарфоровыми лицами, лишенными живых красок. Теплые одежды согревают героев в мире душевного отчуждения, где конфликт интересов оборачивается смертоносной схваткой. На крохотной сценической площадке персонажи, втянутые в это противостояние, переставляют, переносят, волокут огромные стулья, на которых мелом вычерчены имена действующих лиц: для выбывших из борьбы желаемый королевский трон превращается в могильную плиту. В этой эстетизированной реальности стулья как знак власти торчат острыми углами, словно разрезая мягкий, уязвимый человеческий мир.

комментарии