С чего бы вдруг мы решили дать в блоге статью, разъясняющую дефиницию «партиципаторный театр»? Карантин тут ни при чем. Дело в статистике. Объясняем. Вот уже полтора года неизменным читательским спросом пользуется статья Дияны Каранович «Что такое иммерсивный театр и почему ответа нет», это хронический лидер ежемесячных читательских рейтингов (около 1500–2000 читателей ежемесячно выходят на эту страницу сайта).

То есть, читатели и коллеги хотят таких материалов, а партиципаторность (не путать с партисипативностью) вызывает интерес и вопросы. Поэтому предлагаем вашему вниманию текст Алисы Балабекян, молодого театроведа, разрабатывающего эту тему.

ВЫЙДИ И ЗАЙДИ НОРМАЛЬНО. ПАРТИЦИПАТОРНЫЙ ТЕАТР

Несмотря на наше общее стремление сформулировать правила и дать исчерпывающее определение «партиципаторного театра» — с чего и стоило бы начинать подобный текст, — это парадоксальным образом не удается никому. Тема будто сопротивляется любому закрепленному смыслу, любой фиксации и конкретике. Такое ускользание, мерцание и неуловимость — пожалуй, единственное, что свойственно всем партиципаторным проектам без исключения. Неопределенность как прием, как форма и содержание, характеристика и главный смысл — вот что «определяет» все мировые культурные практики со-участия.

«Мы, собаки» / «Wir Hunde» (театральная компания «SIGNA», 2016).

Фото — Эрик Гольдман.

Термин «партиципаторность» (participatory) — или, как вариант транскрипции, «партисипаторность» — встречается во многих сферах современного научного и культурного знания. Дословно обозначающий «возможность участия», вовлечения в какую-либо деятельность1, он стал одним из центральных понятий в теории демократии. Здесь важно сделать акцент на свободе выбора: мы можем участвовать, но не обязаны. Партиципаторное искусство политично по своему духу — политику здесь стоит понимать как практику построения взаимоотношений между членами группы, распределения власти и принятия решений. В сущности, эти три параметра — и есть партиципаторность.

В 1990-е принцип активного соучастия в противоположность пассивному потреблению стал ключевым практически для всех сфер социальной жизни: к вовлечению стали призывать медиа, наука, государственные структуры и, конечно, культура. Однако важно понимать, что это явление не столько новое для истории искусства, сколько обновленное. О том, какого рода участие предлагали в свое время авангардисты, можно почитать в статье Маргариты Спасской «Зритель как прием» и в главе «Режиссерские искания» диссертации Татьяны Джуровой «Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова» — обратить внимание нужно на последний раздел о постановке «Взятие Зимнего дворца».

Массовое представление «Взятие Зимнего дворца» (1920, реж. Николай Евреинов).

В 1968 году Питер Брук написал: «Я могу взять любое пустое пространство и запросто назвать его сценой. По пустому пространству идет человек, а в это время кто-то другой за ним наблюдает — это все, что нужно для театральной постановки»2.

Сейчас уже не стоит пересказывать известные исторические сюжеты: о том, как в XX веке множество европейских режиссеров пробовали каждый по-своему объединять сцену и зрительный зал, ставить спектакли в цирке (как, например, поступил с «Царем Эдипом» Макс Рейнхардт), использовать «пустые пространства», как Питер Брук, и «найденные» — как Ричард Шехнер.

Мы уже знаем, что менять пространственное соотношение между «сценой» и «зрительным залом» — частая практика для партиципаторных спектаклей. Поэтому театр осваивает заводские цеха, гаражи, супермаркеты, улицы, чердаки — и называет себя site-specific. А иногда — когда вовлечение зрителя носит функциональный характер — иммерсивным театром. Вовремя прочитанный Ги Дебор помог театральным режиссерам понять: чтобы зритель стал участником спектакля, нужно поднять его с театрального кресла и отправить в новое место, вовлечь в процесс буквально — заставить ходить, выполнять какие-то действия.

«Remote X» (группа Rimini Protokoll).

Фото — Дарья Нестеровская.

Но приглашая зрителя к участию и соавторству, ожидая от него активного творческого восприятия, авторам для начала необходимо создать не только архитектурное, но и коммуникационное пространство, в котором состоится встреча между спектаклем и человеком. Далеко не всегда достаточно раздать карты с помеченными остановками, на которых дрейфующих зрителей будут поджидать актеры.

Для любого site-specific спектакля важно наличие активных взаимоотношений между «окружающей средой» и спектаклем (в состав которого в зависимости от проекта входят и актеры, и зрители, и музыка, и оформление). Здесь можно вспомнить теорию Майка Пирсона и Клифа МакЛукаса о «хозяине» (host) и «призраке» (ghost): театр становится временным «гостем» пространства и потому вынужден выстраивать c ним специальные отношения. Спектакль (или тема, которую он поднимает) может по-разному соотноситься с локацией — через историческую перспективу, репутацию места, атмосферу. Так режиссер задает новый параметр в драматургии партиципаторности: реакция на пространство. Без этого театральный потенциал сайт-специфического спектакля стремится к нулю.

Кроме того, мы, зрители, должны каким-то особым образом в это специальное пространство войти: точка входа — это то, что поможет нам осознать свой статус. Мы можем вообще быть просто гостями — тогда актеры и пространство вокруг станут для нас хозяевами, как это происходит в проектах датской театральной компании SIGNA: здесь, если вас выгоняют со спектакля, то это тоже часть игры — выгоняют именно хозяева, а не авторы проекта.

«Хорошо темперированные грамоты» («театр post», реж. Дмитрий Волкострелов).

Фото — архив театра.

Зритель, с одной стороны, хочет быть ведомым — было бы несправедливо лишать его этого права, потому что система ожиданий от театрального представления базируется на вере в ловкую иллюзию, даже если речь идет о действиях самого зрителя. Он ожидает, что его активность вписана в структуру спектакля, — и пытается попасть в «роль», оправдать свою свободу, выполнить неведомый ему самому сценарий. На этом построены некоторые спектакли Дмитрия Волкострелова: он позволяет зрителю «сыграть» — зачитать вслух тексты с берестяных грамот, переключить канал на экране и трек в наушниках, — одновременно с этим четко осознавая, что оставляет зрителя в строгих рамках.

С другой стороны, зрителю необходимо чувство власти — над кнопкой-переключателем, последовательностью остановок в маршруте, собственным мнением. Он хочет знать, что ему «доверяют», что он стал как бы членом команды, творцом собственного спектакля — по крайней мере, отчасти. Вот на этом переходном состоянии — между зависимостью и свободой, пассивным восприятием и активным участием, ожиданием и реальностью — и разворачивается театральная партиципаторность. Только в движении от одной точки к другой, в этом, как писала Эрика Фишер-Лихте, лиминальном состоянии и есть ценность искусства со-участия.

Представим, что нас посадили в автобус и везут за город. Пейзаж за окном незнакомый и мрачный: по отдаленным признакам мы начинаем понимать, что находимся в заброшенном военном поселении. Мы едем уже около 20 минут, вдоль обочины разбросаны сгоревшие боевые машины. Звучит военный марш. Наконец, машина останавливается, нас выпускают на улицу и строго запрещают что-либо трогать. Так начинается спектакль «Персы» уэльского режиссера Майка Пирсона: он проходит в деревне, где во время афганской войны располагался армейский тренировочный лагерь.

«Персы» (Национальный театр Уэльса, реж. Майк Пирсон).

Фото — архив театра.

Теперь представим другой спектакль. Зрителей всего трое, мы комфортно рассредоточились по театральному фойе: один пьет кофе, второй листает новости в телефоне, третий расслабленно сидит в кресле. Вдруг к нам в зал выходит человек, берет микрофон и начинает говорить что-то странное — то ли о себе, то ли от лица персонажа. Затем он приглашает нас пройти за большой бархатный занавес: там нас ждут еще двое артистов и три стула. Мы садимся и смотрим в глаза актерам — долго, преодолевая неловкость, улыбаясь, ждем, что будет дальше. Мы находимся буквально в метре друг от друга и понимаем, что это беззащитное состояние — предлог для доверия. Так работает «точка входа» в спектакле Тани Вайнштейн «Завтрак для чемпионов».

Но сейчас, когда пандемия коронавируса исключила возможность близкого, физического контакта, все встречи происходят онлайн. Фестиваль «Точка доступа», каждое лето собирающий программу сайт-специфических проектов, создал онлайн-платформу для режиссеров и художников, которые готовы перенести свои «точки входа» в цифровое пространство. Нажатие одной кнопки запускает новый для театра процесс — между автором и зрителем возникает посредник, до конца не осознаваемый ни тем, ни другим. Необходимость рефлексии художников по поводу диджитализации становится все очевиднее: чем отличается zoom-спектакль от обычного спектакля на сцене? Как здесь распределяются отношения? Какие полномочия появляются у зрителя, и как он может взаимодействовать со спектаклем, актером, окружающим пространством по-новому?

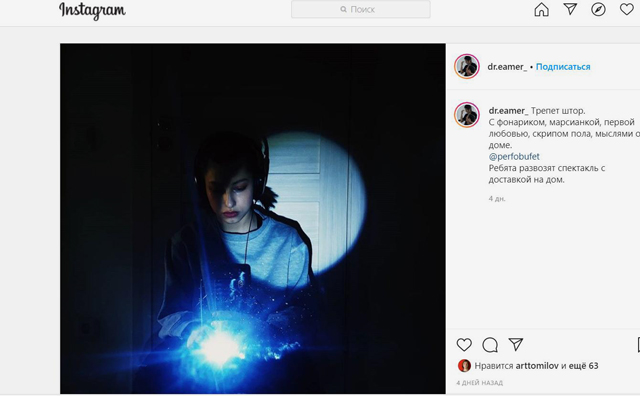

Скриншот реакции участницы проекта «Трепет штор» от театральной компании «Перфобуфет» — self-specific для одного человека в домашних условиях.

Эта область кажется неисчерпаемой, но она требует от художников глубинного понимания: любая реальность имеет правила и условия. И преобразовывать их продуктивнее всего тогда, когда знаешь, как они устроены. Наша интуиция в обращении с цифровыми интерфейсами может стать источником новых переходных состояний: пользователь, игрок, зритель; стремительные переходы между ролями; смена объемов и масштабов; жонглирование сценариями; перенос фрагментов из одной реальности в другую. Но прежде чем погружать зрителя в свой цифровой партиципаторный спектакль, стоит наладить отношения с посредником.

«Театр участия» — это в первую очередь практика доверия и распределения ответственности. «Нормально» войти в такой спектакль — задача, которую можно решить, только если учитывать основной принцип партиципаторности: нет ничего определенного, кроме тех условий, на которые мы договоримся с реальностью. А что это за реальность — виртуальная, дополненная, сценическая или уличная — только наш выбор.

1 Cambridge Dictionary: «allowing people to take part in or become involved in an activity».

2 Брук П. Пустое пространство.

Комментарии (0)