-

«Сильфида». Ж.-М. Шнейцхоффер. Возобновление спектакля.

МАМТ.

Хореограф Пьер Лакотт.Кто не слышал от родителей хрестоматийное «не витай в облаках»? И кто при этом действительно перестал? Вот и хорошему парню Джеймсу наверняка что-то такое твердили родители. И вот он вырос, собрался жениться на такой же хорошей, крепко стоящей на земле девушке Эффи, и жизнь была понятна и распланирована на много лет вперед. А накануне свадьбы он всего лишь задремал, и в его такой понятной жизни все пошло кувырком — в ней появилась Сильфида. Непохожая на всех, кто его окружал до этого, воздушная, свободная, манящая шансом на другую судьбу. А вдруг?

-

«Зримые вещи».

Спектакль-экскурсия в Российском этнографическом музее в рамках проекта «Не зря».

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Александр Мохов.В ноябре 2021 года участники инклюзивной музейной лаборатории «Не зря» придумали и поставили в залах Этнографического музея спектакль-экскурсию под названием «Зримые вещи». На равных введены в спектакль обычные и «особые» перформеры, напрямую обращающиеся к зрителям, точно ностальгирующие рассказчики в теплый вечер: если испытываешь желание, можешь быть слушателем, а можешь и сам рассказать. Спектакль поделен между актерами зрячими и актерами слабовидящими, они работают в локациях вместе, взаимодействуют, выступают переводчиками и проводниками друг для друга между мирами зримого и незримого.

-

«Бенвенуто Челлини». Г. Берлиоз.

Мариинский театр.

Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев, режиссер-постановщик Алексей Франдетти, художник-сценограф Вячеслав Окунев.Вместо привычного уже занавеса с летящим в вечности гусиным пером пришедший на премьеру в Мариинский-2 зритель видит новый, созданный специально для этого спектакля. На нем — вход на римскую киностудию «Чинечитта», и название студии написано крупными буквами, чтобы никто не ошибся, чтобы все сразу поняли: никакого XVI века, перед нами гораздо более близкие к нам времена. Но и не то чтобы нынешние — это становится ясно, как только на сцене появляются артисты.

-

Ушла выдающаяся актриса Нина Ургант... Она сыграла множество ролей в кинематографе, но поистине народную любовь принес ей фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал», вышедший на экраны в 1971 году. Сыгранная ею санитарка Рая сделала ее легендой, как бы ни было затерто это слово в наше время, а ее исполнение песни Булата Окуджавы о Десятом десантном батальоне стало эталонным. Оператор Павел Лебешев снял эту сцену так, что не пропало ни одно душевное движение актрисы.

-

Вчера в пространстве «Скороход» Такой театр праздновал свое 20-летие. Силами нового поколения сложили длинный капустный спектакль с тяжеловесной драматургией, телепортацией и трансляцией на экран...

-

Максимально архаичный велеречивый, плотный и, чего уж там, сложный для восприятия текст Эразма Роттердамского режиссер Светлана Баженова обрамила узнаваемыми сегодняшними точными зарисовками. Ютуб-блогер интервьюирует звезд интернета: модного психолога, безапелляционно раздающего советы, как жить, двух отбитых руферов, домохозяйку, проповедующую бесконечно долгий и счастливый брак, знаменитую некогда, а ныне позабытую художницу-алкоголичку. Сленг, злые комментарии, провокации, самоуверенность, знакомые любому, кто хоть раз включал ютуб, персонажи и манера поведения. В какой-то момент сегодняшняя речь каждого прерывается рассуждениями Глупости из «Похвалы».

-

«Весна священная. Свадебка». И. Ф. Стравинский.

Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы» в рамках проекта Dance резиденция, представляемого театром «Новая Опера» и фондом MART.

Хореография Татьяны Багановой, дирижер Валентин Урюпин («Весна священная»),

художник Александр Шишкин («Весна священная»), сценография Ярослава Францева («Свадебка»).Когда Антона Гетьмана, директора МАМТа, в ноябре 2020 года перевели в «Новую Оперу», помимо справедливости такого назначения посреди сезона возникали отдельные голоса с вопросом: а танец — хорошо же получалось? Тогда говорилось «подумаем». Спустя год «Новая», в которой долго появлялся только балет, и тот арендный, открывает свою Dance резиденцию. Первая участница — Татьяна Баганова с программой «новое и лучшее». О «новом» — позже. «Лучшее» выбрано так, чтобы стало понятно, кто этот автор и почему она.

-

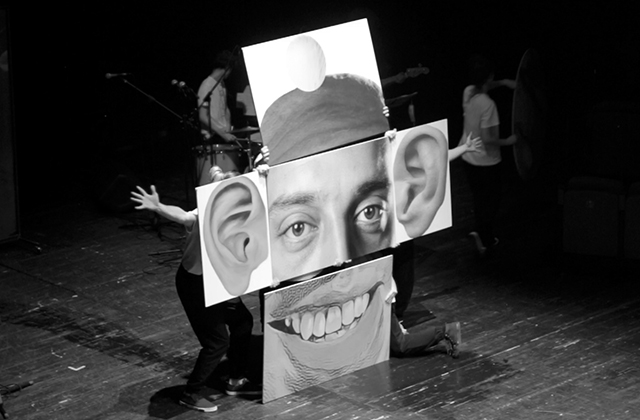

«Почти серьезно...».

Независимая театрально-цирковая компания «Антикварный цирк».

Режиссер Елена Польди.«Почти серьезно и совершенно гениально», — написала я у себя в фейсбуке после просмотра спектакля Елены Польди, от которого, признаться, не ждала ничего особенного.

«Датский» повод (проект осуществлен в рамках празднования столетия Юрия Никулина), смешанная творческая группа (автор инсценировки Егор Зайцев, ни в чем театральном, кроме «Фрагментов любовной речи» в новосибирском «Глобусе» и «Семи дней в совриске» в московском Новом Пространстве Театра Наций, не замеченный; музыкальный руководитель и автор аранжировок Андрей Поляков, наоборот, активно работающий в «Гоголь-Центре»); выпускники кафедры цирковой режиссуры ГИТИСа в качестве перформеров — все, казалось бы, предполагало необязательный, «проходной» характер постановки.

-

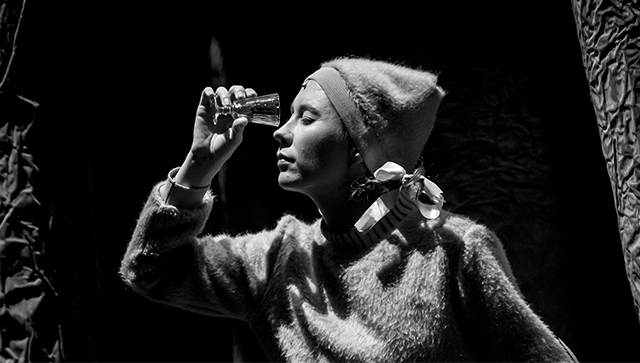

«Пир». По произведениям обэриутов.

Театр Романа Виктюка на сцене ДК «Выборгский».

Режиссер и автор инсценировки Денис Азаров, художник Алексей Трегубов.Спектакль «Пир» — о людях, родившихся из икры. О фриках советской действительности 1920–30-х годов. (Хотя понятие это в его нынешнем значении тогда и не существовало.) Об изгоях и отшельниках большой литературы, которую они и сами отрицали, вслед за футуристами выступив разрушителями стереотипов и традиций. Изгнанные из литературы взрослой, они сотворили славную детскую литературу, вышедшую за пределы своего времени. Спектакль «Пир» — об их дружеских пирах-посиделках, на которых главным деликатесом было слово. Игра словами и смыслами составляла и форму, и содержание их застолий.

-

«Майя».

Танцевальный театр «Фора» (Екатеринбург).

Хореограф и сценограф Алена Захезина.Их всего четверо — четыре танцовщицы двадцать лет назад объединились в команду, которая затем стала театром танца. Они работают тщательно и не спеша — за последние шесть лет (с тех пор, как решили выпускать большие спектакли вместо привычных уже миниатюр) представили екатеринбуржцам всего три премьеры. Был «Стол», собранный из личных историй участниц проекта, была «Зоя», где не менее личные истории были изложены более «отдельно», «отчужденно» и снабжены музыкой «Мумий Тролля», и вот теперь «Майя», где в фонограмме вступают в диалог американская и советская песенная классика.

-

«Семья Грей». Ш. Андерсон.

МТЮЗ.

Режиссер Андрей Гончаров.От мировой славы Шервуда Андерсона, классика американской литературы XX века, закрывают фигуры Хемингуэя, Фицджеральда, Сэлинджера. А зря, потому как его проза — это синтез драматургии «молодых рассерженных» с Чеховым плюс отголоски всевозможных семейных саг (от Форсайтов до Будденброков). За открытие новеллы «Братья и смерть» для российской сцены режиссеру Андрею Гончарову литературоведческое спасибо. Но на этом благодарности заканчиваются и начинается ряд вопросов. «Семья Грей» во флигеле МТЮЗа — спектакль о новых смыслах, погребенных под старыми формами, — во многом о положении самого режиссера в столичном театре.

-

Норвежско-международные «Диалоги» можно считать парадным финалом фестиваля «Дягилев P. S.». Вечер, объединивший шесть дуэтов, авторов из стольких же стран и артистов пяти трупп, выглядит как современный — и достаточно продуманный для этого формата — вариант гала. Репрезентативный, разнообразный, доступный (хотя в зале раздавалось «это не балет»). Так каким может быть гала, если не думать о нем как о мероприятии для модной публики?

-

«Лебединое озеро».

Танцевальная компания Ballet Preljocaj (Франция) в рамках XII Международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.».

Хореография Анжелена Прельжокажа, видеодизайн Бориса Лаббе,

художник по костюмам Игорь Чапурин.— Не страшно вам везти такое «Лебединое озеро» в Россию, в Петербург?

— Страшно.

Этот диалог состоялся на круглом столе, организованном командой «Дягилев P. S.» по случаю гастролей труппы Анжелена Прельжокажа.

-

В Нижегородском ТЮЗе завершилась режиссерская лаборатория «Кулибинка» под руководством Олега Лоевского. За пять дней репетиций недавние выпускники театральных вузов попытались создать эскизы по пьесам о подростках, о сложностях переходного возраста и обостренном в этот момент восприятии мира. Театр взял пьесы не новые, много где поставленные, но оттого не менее проблематичные и схожие в одном сюжете: инициация подростка во взрослость, переход в иное «агрегатное состояние» через чувство первой влюбленности, через попытку довериться и катастрофу предательства.

-

Фестивальная практика, что и говорить, давно стала вполне рутинной в театральном обиходе. Однако с приходом в наш мир нового вируса многие рутинные вещи обрели новую остроту. Это коснулось и фестивалей — проведение каждого отныне включает некоторую интригу: отменят — не отменят? Приедут — не приедут? Впишемся ли между локдаунами? И так далее. Появление фестиваля в такие непростые времена интригует тем более. Даже такого скромного по масштабу, как «Волшебный фонарик», который вопреки всем невзгодам впервые зажгли в Театре у Нарвских ворот 27 октября. Всего восемь камерных спектаклей в афише — зато удалось приехать не только гостям из регионов России, но и ближайшим соседям из Эстонии. В преддверии длинных выходных это казалось почти волшебством!

-

«Я Есть». Н. Легкова.

«Пан. Театр».

Режиссер Юлия Панина.«Я Есть» — это не просто название премьерного спектакля, созданного независимым режиссерским проектом Юлии Паниной «Пан. Театр». Кажется, это программное заявление самой Юлии Паниной. «Я есть!» — говорит она городу последние 15 лет. Но Санкт-Петербург — особое пространство.

-

Ожидаемое восклицание: «Это не про него, он такой молодой». А всё же, про него. Изменившийся за тридцать лет русский театр — это и его путь, это история всерьёз. У Могучего не та режиссерская биография, когда оглушают первым спектаклем, лучшим и раскрученным, а потом стараются сохранить уровень и двигаются в намеченном (удачном, принятом, «одобренном» временем) направлении. Он появился на рубеже 1980-90-х годов вполне вопреки принятому пониманию театра. Театроведческое факультетское начальство тогда не утверждало тем о его спектаклях по мотиву буквально такому: «Это не театр, этим мы не занимаемся».

-

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Роман Кочержевский, художник Сергей Илларионов.Роман Кочержевский ставит «Тартюфа» как трагедию. Трагедию обмана и разочарования в человеке, в вере, во всем устройстве мира. Из мольеровского текста вынуты, практически пинцетом, все колкости и шутки. На протяжении всего спектакля забавно, может быть, только в самом начале, когда Оргон, которого играет Александр Новиков, говорит: «А что Тартюф? Бедняжка», — и то скорее по инерции, от большой любви к Новикову и его обаянию.

-

«Буковски». По рассказам и письмам Ч. Буковски.

Гоголь-Центр.

Автор инсценировки и режиссер Антон Федоров, художник Даниил Зупник.Антон Федоров, автор спектаклей «Петровы в гриппе» (Гоголь-Центр), «Ревизор» (ОКОЛО), «Королевство кривых» (Альметьевский татарский драмтеатр), «Иваново детство» (Казанский ТЮЗ), буквально ворвался в профессию, где обещает стать (а точнее, уже стал) одним из самых интересных представителей своего поколения. Получив двойку на выпускном экзамене по режиссуре за своего «Ревизора», он все-таки сумел получить диплом за «Королевство кривых», которое потом стало номинантом на «Золотую Маску». Теперь выпустил в Гоголь-Центре свой самый психоделический и чумовой спектакль, бегущий от любых сценических норм как черт от ладана.

-

«Я.Л.А.С.». По рассказам А. Старобинец.

Театр Ненормативной Пластики.

Режиссер Роман Каганович.Перед началом этого трехактного полотна из четырех историй режиссер Роман Каганович несколько лукаво предупреждает зрителей до того, как они попадут в зрительный зал: «Это, конечно, все шутка». Видимо, чтобы сильно не пугались, а пугаться будет чего. Заявленная театром тема «о любви» здесь, пожалуй, не более чем реверанс в сторону привычного и общедоступного (а что не о любви в том или ином смысле?), прикрывающий собой истинный содержательный масштаб, совсем не мелодраматического толка.

комментарии