-

«Чучело. Квартирник».

Казанский ТЮЗ.

Режиссер Радион Букаев, драматург Анастасия Чернятьева, художник Надежда Иванова.По просьбе главного режиссера театра Радиона Букаева драматург из Екатеринбурга Анастасия Чернятьева написала инсценировку известной повести Владимира Железникова «Чучело», задав вектор в день сегодняшний. Всегда непросто создавать спектакль «по следам», тем более, когда след проложен Роланом Быковым в его знаменитом фильме «Чучело».

-

«Kurlmemo zeme» по повести Р. Литвиновой «Страна глухих».

Новый Рижский театр.

Режиссер Алвис ХерманисВ прологе Чулпан, похожая на состарившегося мальчика с этой своей короткой стрижкой, в пиджаке оверсайз, сидит на стуле, словно нахохлившийся воробей, отрешенно глядит перед собой и шевелит губами. Словно пытается что-то произнести, или вспомнить забытые слова, или овладеть чужим языком. Последнее буквально так — Риту, героиню текста Ренаты Литвиновой, Чулпан Хаматова играет на латышском языке, который она выучила меньше чем за год. Иначе и быть не может, потому что речь о премьере Нового Рижского театра — спектакле Алвиса Херманиса «Kurlmemo zeme» — земля глухонемых? Земля беспамятных? Я тоже учу латышский, хотя и не так успешно, как Чулпан, и знаю, что буквальных переводов не существует. Во всяком случае, калька с названия давнего фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих» точно не подходит.

-

«Да здравствует король!». Вариации на тему пьесы Э. Ионеско «Король умирает».

Воронежский камерный театр.

Режиссер и автор сценической версии текста Михаил Бычков, художник Эмиль Капелюш.В абсурдистском мире испуганно-хаотической, заикающейся современной цензуры (поскольку она запрещена Конституцией РФ) ужас и подозрения вызывают практически все названия мировой литературы. Как говорит у Ионеско умирающий Король, «раса не в очень хорошем состоянии. Это верно. Надо, чтобы они выучили хотя бы четыре-пять первых букв алфавита». А пока буквы не выучены, чиновники разных уровней, регионов и подчиненностей очередной раз боятся «недобдеть». Например, кое-где у нас порой опасаются заглавия «Накануне» (это накануне чего?). Пугаются, услышав «Завтра была война» (а почему завтра?). Вздрагивают от финала «Пяти вечеров» («Только бы войны не было»). Их пугает название «Последние», страшит «Обрыв» (что вы имеете в виду?) и, конечно, наводит ужас «Шинель» (это явно что-то милитаристское, да еще русско-украинского писателя Гоголя. Вот не вру, привожу чистый факт этой осени, привезенный из города-миллионника N). Естественно, какой там «Ревизор», какая «Власть тьмы, или Коготок увяз — всей птичке пропасть»...

-

К 10-летию лабораторного движения в Казани

В течение последних десяти лет Фонд поддержки современного искусства «Живой город» активно занимается лабораторным движением в Татарстане, которое стало неотъемлемой частью российской театральной сцены. Эти театральные лаборатории не только объединили профессиональных театральных деятелей, молодых художников и даже ученых в поисках нового театрального языка, экспериментов, комбинирующих жанры и подходы, но с 2020 года фонд начал системно вовлекать в театральные процессы городские сообщества. А в 2023 году начал работать с селами и деревнями, таким образом расширяя поле «театра горожан».

-

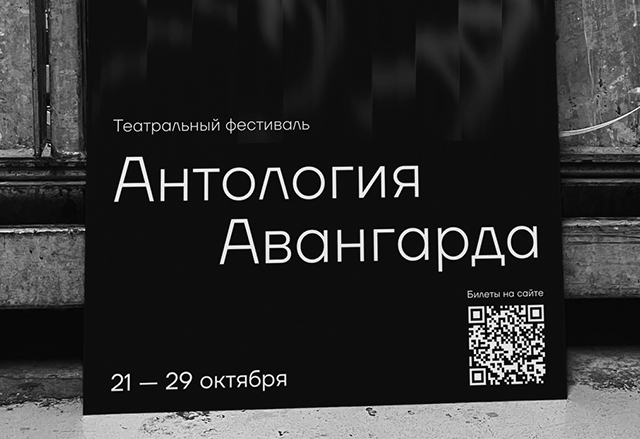

Фестиваль «Антология Авангарда» в пространстве «Третье место»

Прежде всего: авангард «существует — и ни в зуб ногой». Футурист Маяковский, впрочем, сказал так, едва ли не с горечью, о лирической поэзии, да еще и обращаясь к Пушкину («Юбилейное»). С нею-то, с лирикой, может быть, дело сейчас и сложнее обстоит. А вот про авангард, сценическую антологию которого учинил Lusores в последней декаде октября, эта цитата именно сегодня в точку. Необходимой сейчас оказывается и реально воздействует прежде всего «последняя прямота», до которой добурились авангардисты.

-

О фестивале детского театра «Маршак» в Воронеже

С 28 октября по 6 ноября в Воронеже проходил девятый по счету Детский театральный фестиваль «Маршак», названный именем родившегося здесь детского писателя и поэта. По традиции фестиваль проводится в дни осенних школьных каникул, однако программа его составлена не только для школьников, а учитывает интересы всех детских возрастов: есть и бэби-спектакли для малышей, и музыкальная сказка для младших школьников, и камерные спектакли для семейного просмотра, и спектакли для подростков, старающиеся говорить с молодежной аудиторией на их языке. Без оглядки на жанр и год выпуска спектакля «Маршак» стремится собрать и показать лучшие образцы театра для детей от ведущих российских коллективов. Помимо приглашенных гостей в афише фестиваля значительное место занимает традиционная воронежская программа.

-

«Мера за меру». У. Шекспир.

Театр им. Вл. Маяковского.

Режиссер Саша Золотовицкий, художник Софья Шнырева.Для маленькой сцены спектакль режиссера Саши Золотовицкого и художницы Софьи Шныревой на удивление ярок с визуальной стороны. Совсем небольшое пространство вмещает и алые светящиеся вертикали-горизонтали, образующие крест, а также некие условные очертания высоких сводов, и внезапно обнажающиеся темные глубины. Да и с костюмами здесь обходятся без ложной скромности: «шекспировские» плащи и круглые гофрированные воротники легко соседствуют с офисными парами и спортивной одеждой. Гамма цветов подчеркнуто контрастная: черное, красное, белое. В белом — Изабелла (Наталья Палагушкина), на ней монашеское одеяние, которое не имеет исторического возраста — сейчас носят практически то же, что 400 лет назад. Одновременно это, конечно, образ чистоты и непорочности. Так же, как красное — знак страсти и похоти, а черное — дурных нравов и всяческого безобразия.

-

«Спасите Леньку!». М. Икрамова.

Краснодарский академический театр драмы.

Режиссер Елизавета Фоменко, художник Иван Малыгин.В современном театре есть объективная нехватка текстов, которые осмысливали бы историю Великой Отечественной войны с той временной дистанции, которая отделяет от нас это событие. То есть историй, рассказанных о войне нашими современниками. Наиболее известная пьеса такого рода — пожалуй, «Фронтовичка» Анны Батуриной.

-

О театральном проекте «Сердца четырех», проходившем в Ташкенте

В конце первой недели ноября в Ташкенте состоялся театральный проект «Сердца четырех», который проходил под эгидой местного отделения Россотрудничества. Организаторы решили впервые за все, во всяком случае постсоветское, время собрать существующие в Узбекистане русские государственные театры — а их четыре — в едином пространстве, чтобы посмотреть на их сегодняшнее состояние, поговорить об общих проблемах, определить возможности развития и необходимой помощи. Уже сама по себе идея такого театрального форума вызывает безусловное уважение: все прекрасно понимают, как непросто складывается ныне судьба русских театров за пределами, так сказать, метрополии.

-

«Еще один поход хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Панса, а также их старых и новых знакомых в ожидании конца известных времен, или Просто Дон Кихот». Н. Федорова по мотивам романа М. де Сервантеса.

Театр «Суббота».

Режиссер Кирилл Люкевич, художники Александр Мохов и Мария Лукка.Время подвигов закончилось.

Спектакль Кирилла Люкевича с длинным названием — метамодернистское воплощение «страдающего Средневековья». По мотивам романа Мигеля де Сервантеса режиссер Люкевич и драматург Настасья Федорова придумали зумерский фанфик (это слово встречается в спектакле — им обозначена «книга внутри книги» Сервантеса) на девять глав, повествующий о приключениях Дон Кихота после смерти героя (а может, он не умирал?).

-

«Триумф времени и разочарования». Г. Ф. Гендель.

Дирижер Дмитрий Синьковский, режиссер Елизавета Мороз, сценограф Сергей Илларионов.

«Онегин». П. И. Чайковский.

Дирижер Дмитрий Синьковский, режиссер Сергей Новиков, сценограф Александр Купалян.

Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина.С того момента (конец декабря 2021-го), как художественным руководителем Нижегородской оперы стал Алексей Трифонов, а главным дирижером Дмитрий Синьковский, в театре более не случается рядовых премьер. Всегда что-то встряхивает местную публику, заставляет критиков грузиться в поезда и самолеты, а затем долго обсуждать прекрасное/ужасное (это уж от вкусов зависит) событие. Две первые оперные премьеры сезона, случившиеся в Нижнем Новгороде практически подряд, дают как раз отличный повод для разговора о прекрасном и ужасном.

-

О III Всероссийском фестивале документального театра «Вербатимфест»

«Вербатимфест» появился в 2019 году в Воронеже. Площадкой для проведения стал независимый театральный проект «Новый театр», инициатором и продюсером — его актриса Мария Конотоп. Команда «Нового» не только ставит спектакли (драматические, документальные, иммерсивные), но и организует мастер-классы для подростков, устраивает читки и лекции для жителей Воронежа. «Новый театр» прицельно работает с подростковой аудиторией и занимается социальными проектами. Среди них — занятия по актерскому мастерству для воспитанников детских домов и людей с особенностями здоровья, документальные спектакли с участием жителей города. «Вербатимфест» — продолжение этой работы.

-

«Сердцедер». Б. Виан.

Karlsson Haus.

Режиссер Евгений Корняг, художник Татьяна Нерсисян, композитор Екатерина Аверкова.Мать родила детей. Полюбила их. Вскормила. И посадила в стальную клетку. Это только одна линия в романе французского абсурдиста Бориса Виана «Сердцедер», но в спектакле режиссера из Беларуси Евгения Корняга — главная.

«Сердцедер» — последний роман Виана и, пожалуй, самый жестокий. Если в самом его известном произведении «Пена дней» есть любовь (которую убивает жизнь как таковая), то здесь нет ничего, кроме тотального насилия. Главный герой Жакмор, психоаналитик, попадает в деревню, где норма — распродажа стариков, избиение десятилетних подмастерьев, а в церкви кюре пропагандирует, что бог — это блеск и роскошь, о чем и ставит спектакли со спецэффектами...

-

«Бесприданница». А. Н. Островский.

Театр «Приют комедианта».

Режиссер Александр Баргман, художник Анвар Гумаров.В конце октября в Петербурге появился четвертый спектакль по «Бесприданнице» Островского. Если вспомнить, сколько отечественных режиссеров обращались к этой драме в последние 20 лет — от Анатолия Праудина до Дмитрия Крымова и все, что между (Петр Фоменко, например) и после, — останется только повторить вслед за Евгенией Тропп: «„Бесприданница“ в каждом театре страны». Александру Баргману досталась заигранная пластинка, да еще и в юбилейный год.

-

«Палата № 6». По повести А. П. Чехова.

Московский академический театр им. Вл. Маяковского.

Режиссер Евгений Закиров.Кажется, сегодня все чаще возникают спектакли, в которых герои говорят, а не действуют. Не могу подтвердить свое наблюдение сухой статистикой, но хочется все же зафиксировать его в тексте. Время свершений окончательно ушло, взамен пришли бесконечные раздумья и разговоры.

-

В октябре в Хабаровске завершился IV Фестиваль театров Дальнего Востока. Смотр спектаклей из шести дальневосточных регионов проходил в рамках Программы развития театрального искусства в ДФО, которая, как обещают, будет продлена еще на три года. В основной афише — 14 спектаклей: старожилы и новые постановки, инклюзивные проекты и дипломные работы, а также спектакли, созданные по гранту «Поддержка молодой режиссуры». Специальным событием фестиваля стал не только приезд «Семейного счастья» Мастерской Петра Фоменко, но и показ социально-художественного проекта «Заварка» хабаровского «Белого театра».

-

Юбилей у Льва Борисовича Эренбурга... Дорогой Лев Борисович! Копья, сломанные у подножия Вашего театра, заржавели, а тексты живы, театр знаменит, славен и описан многими буквами нашего журнала. НДТ вгрызается в мякоть и твердь человека с неугасающим азартом, его актеры давно стали виртуозами, а Вы, нарастив на кости школы Товстоногова много собственных мышц, по-прежнему драите и шлифуете дарования, приезжая на площадь Балтийских юнг, где расположен НДТ, на богатырском мотоцикле, дарующем адреналин...

Вы построили дом — создали НДТ, родили многих детей-актеров и продолжаете сажать многочисленные деревья-студентов. Поэтому логично, что в юбилейный день рождения Вас поздравляют ученики. А мы, редакция «ПТЖ», присоединяемся.

-

«Надо что-то делать». И. Андреев.

Пространство «Внутри».

Режиссер Павел Ващилин, художник Сергей Рябов.Кажется, в Пространстве «Внутри» впервые появился спектакль с сильной развлекательной составляющей. Конечно, будь он чистой «развлекаловкой», его бы в афише этого театра не было. Здесь, в маленьком зале, у которого нет подмостков, собираются обычно, чтобы услышать актуальное высказывание, здесь не разгуляешься с так называемыми постановочными средствами, и сама манера актерского существования соответственная — без сочной, громкой «игры».

-

О II Всероссийском молодежном театральном фестивале «Худсовет» в Саранске

Первым впечатлением фестивальных дней стала утренняя экскурсия в Музей имени С. Д. Эрьзи — изначально Нефёдова, великого скульптора, который взял псевдоним, настаивающий на связи с эрзянами — субэтносом, входящим в мордву, один из финно-угорских народов. От скульптур, созданных на стыке грубой архаики и витиеватого модерна, первозданной «нетронутости» материала и виртуозной проработки формы, исходит мощная, едва не сбивающая с ног энергия.

Другое сильное впечатление от первого дня связано с выступлением — специально для гостей фестиваля — саранского фолк-ансамбля ТОРАМА им. В. И. Ромашкина, эрзянского музыканта, работавшего с этническими традициями мордовского края; а на закрытие форума была приглашена фолк-группа MEREMA. Оба коллектива покорили природной силой, какой-то языческой витальностью. Перед спектаклями в фойе Мордовского драмтеатра играла на ханге Мария Лельхова, приехавшая из Петербурга. Космическое звучание молодого инструмента, эдакого модернизированного посланника древних ритуальных действ, завораживало.

-

«Лоэнгрин». Р. Вагнер.

Парижская опера.

Режиссер Кирилл Серебренников.В конце сентября в Парижской опере состоялся режиссерский дебют Кирилла Серебренникова. Причем дебютной эта работа на сцене Оперы Бастилии стала и для почти всех участников его творческой команды (художник Ольга Павлюк, художник по костюмам Татьяна Долматовская, художник по видео Алан Мандельштам, хореограф Евгений Кулагин и драматург Даниил Орлов). Режиссер привлек к постановке в Париже тех, кто работал с ним и в Гоголь-Центре, в проектах «Платформы», и позднее в Авиньоне («Черный монах»), в оперных постановках на разных площадках мира.

комментарии