-

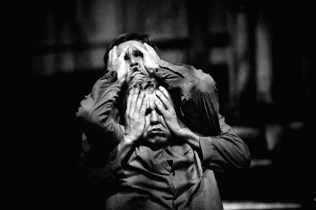

«Йоханна на костре». Музыка Артюра Онеггера. Текст — Поль Клодель.

Национальный театр (Венгрия).

Режиссер Аттила Виднянский, дирижер Балаж Кочар, художник Олександр Билозуб.«На костре» — вот ключевые слова в названии оратории Клоделя — Онеггера. Жанровая установка: не развитие действия, а страдание вне времени. Событийная сторона существует только как отсвет костра. Важнее всего — факт мученичества, утверждающий святость. Но именно утверждающий, а не осуществляющий, потому что Жанна — святая изначально. Ее, как Христа, просто не может миновать чаша сия. Клоделевским героям миссия зачастую заменяет плоть — в архетипический образ Жанны Д’Арк эта целостность личности заложена изначально. Поэма Клоделя — скорее обряд, чем драма, обряд, разыгрывающийся по заведомо назначенному сценарию. (Сходный пример — «Убийство в соборе», пьеса другого христианского драматурга Томаса Элиота, которую Аттила Виднянский ставил много лет назад.) По либретто Клоделя Онеггер пишет не оперу — ораторию. Вертикальное развитие в оратории чуть ли не значимее горизонтального. Не история, рассказанная музыкальным языком, а движение Вселенной со всей разноприродностью ее голосов. Разноприродность тут и тембровая — различия между оркестровыми группами обострены, и стилевая — сольные арии написаны в разных стилях, и даже видовая — помимо вокалистов в оратории активно задействованы драматические артисты. Это соответствует поискам мистериального синтетического искусства, широко распространенным в первой половине ХХ века, особенно среди религиозно-христианских авторов.

-

«Деменция». Виктория Петраньи, Габор Тури.

Театр «Протон» (Венгрия).

Идея и режиссура Корнеля Мундруцо, сценография Мартона Ага.«Деменция» — спектакль провокационный. Он может вызывать возмущение «культурной» публики. Довольно причудливая эстетическая конструкция поставлена на фундамент фарса, профанирования, пародирования вполне серьезных и даже трагических мотивов. Кончается все, ни много ни мало, коллективным самоубийством беспомощных пациентов психиатрической клиники. В этот момент (и таких моментов в спектакле немало) не смешно, он подан всерьез. Секрет формы в том, что она открыто условная. Глубоко серьезных тем театр касается по остраненным правилам игры. Именно игры. (Обосновывая это, можно было бы привести много исторических примеров. «Лисистрата» Аристофана происходит в разгар войны, в которой у героинь пьесы гибнут мужья. Но это комедия. В «Кавказском меловом круге» Брехта две женщины на глазах у зрителей готовы разорвать ребенка пополам. Но зрители изучают эту душераздирающую сцену разумно. Не говоря о комедиях Шекспира... Не говоря о фарсах ХХ века...) В режиссуре Мундруцо интересны жанровые перевороты, слоеная текстура действия. Понятие «многоплановый» — именно про этот спектакль.

-

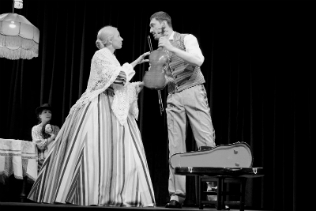

«О-й. Поздняя любовь». По пьесе А. Н. Островского.

Театр «Школа драматического искусства».

Режиссер Дмитрий Крымов, художники Анна Кострикова и Александр Барменков.Дмитрий Крымов — это абсолютное театральное счастье. Какое-то детское, щенячье, даже если тебе уже много лет и ты, кажется, успел увидеть все на свете. Крымов умеет отбросить любого к своеобразной зрительской «первобытности». Это уже потом критик начинает чего-то там «считывать» и анализировать, а на самом спектакле хочется громко смеяться, вскрикивать от неожиданного пистолетного выстрела или притопывать ногами в такт дискотечного «танца» взбесившихся осветительных приборов. У Крымова есть свои законы, парадоксальным образом производящие впечатление упоительного театрального беззакония. Можно все: давать спектаклю название одного произведения, а играть совершенно другое, выворачивать наизнанку текст, вставлять кучу «отсебятин», мычать и плясать вместо разговоров, превращать людей в странные гротесковые существа. Его спектакли — тотальная игра, в которой подчас вскрываются такие глубинные смыслы, что многие из них кажутся доступными лишь «посвященным». Впрочем, их много, и каждому найдется свой.

-

«Чайка». А. П. Чехов.

Театр ОКТ (Вильнюс).

Режиссер и сценограф Оскарас Коршуновас, художник по костюмам Довиле Гудачяускайте.Для петербургской публики имя Оскараса Коршуноваса давно и прочно связано с Шекспиром. За несколько лет «Балтийскому дому» удалось представить вильнюсскую шекспириану в полном объеме — все четыре спектакля ОКТ. С александринской афиши не сходит «Укрощение строптивой». Даже в «На дне» отчетливо звучат мотивы и образы «Гамлета». И вот теперь, когда XXIV фестиваль «Балтийский дом» проходит под девизом «Шекспировские страсти», литовский мастер привез... свой первый спектакль по Чехову.

-

Сегодня в рамках фестиваля «Александринский» показывают «Человека крылатого» Аттилы Виднянского. Спектакль, в основу мистериальной композиции которого легли как события священной истории, так и факты русской истории XX века, был поставлен режиссером на сцене Театра им. М. Чоконаи в Дебрецене. А позже, когда Виднянский возглавил Венгерский Национальный театр, переехал вместе с ним и с его актерами в Будапешт. Предлагаем вашему вниманию рецензию Татьяны Джуровой на первую редакцию спектакля и предлагаем сравнить ощущения...

-

«Анна Франк». А. Волошина.

СамАрт.

Режиссер Екатерина Гороховская, художник Софья Матвеева.Эта история не кончится хорошо — становится понятно с первых мгновений спектакля, когда героиня признается, что «ее нет».

Или не так... Это становится понятно по оформлению спектакля: до поры до времени покрытые серой тканью немудреные предметы мебели (стол, тумбочка, лежаки) напоминают безрадостные валуны.

Или нет. Это понятно еще раньше. Когда мы видим в программке посвящение жертвам нацизма. А, пожалуй, даже еще раньше. Название. «Анна Франк». Девочка-подросток, чье имя стоит на одном из самых известных документов, зафиксировавших события Второй мировой войны.

-

«Орхидеи».

Театр Эмилия-Романья. Театральная компания Пиппо Дельбоно (Италия).

Автор идеи и режиссер Пиппо Дельбоно.Нельзя украшать спектакль таким количеством изречений великих, словно это и не спектакль вовсе, а страница в соцсети какой-нибудь восьмиклассницы; нельзя выбирать знаменитые монологи из Шекспира и Чехова и читать их подряд, тоже словно руководствуясь выбором школьницы; нельзя делать так много предисловий, финалов, отступлений, комментариев; нельзя так много говорить о себе, о теле, о гомосексуальности, о собственной матери, о театре, о смерти, религии и коммунистах. И если ты режиссер, нельзя так часто лезть на сцену, нельзя так много танцевать, так странно танцевать, так громко включать музыку и так кричать в микрофон.

Нельзя быть таким несимпатичным стареющим гулякой и так хотеть понравиться людям, нельзя иметь такой большой живот и так гордиться им.

-

«Долго ль мне... долго ль мне гулять на свете? — пели в моем любимом таганковском спектакле „Товарищ, верь...“, — То в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком...»

Великому Юрию Петровичу Любимову, с которым через несколько часов будет прощается весь наш театр, выпало — долго. Почти столетие. И он — яростный, неприятный, неудобный — провел эту долгую жизнь «то в телеге, то пешком», но по большей части — в летящем черном возке, висевшем на постромках в «Товарищь, верь...». Он так и не пересел в золотую карету власти, тяжело стоящую на земле. Кажется, один такой. Любимов.

-

«Swamp Club».

Vivarium studio (Франция).

Режиссер Филипп Кен.Театральная компания «Вивариум Студио», объехавшая все крупнейшие европейские театральные фестивали и получившая признание в Авиньоне, начала свою историю в самой обычной съемной квартире. Ее основатель Филипп Кен после десяти лет работы художником-постановщиком в драматических и оперных театрах однажды решился оставить этот неблагодарный труд и попробовать создать что-то свое.

Готовя постановку на тему «Зуд крыльев» (2003), он шесть месяцев встречался по выходным на съемной квартире с подписавшимися на эту авантюру друзьями. Финансирования не было: метод работы Кена решительно не подходил ни под какие гранты. Были только тема спектакля, два верных друга и помещение.

Однако спектакль все-таки возник, и его пространство было организовано именно так, как в квартире, а актеры не играли, а совершали простые действия согласно партитуре, которую для них составил Филипп Кен. Зрителю предоставили возможность наблюдать, будто в зоопарке, как два молодых парня в замкнутом пространстве грезят о полете вопреки неизбежному впоследствии падению. Здесь были заложены основные принципы работы «Вивариум Студио»:

-

3 октября Небольшой драматический театр провел пресс-конференцию

Поводов несколько: выпуск двух спектаклей, один из которых — детский; презентация нового стиля НДТ; но главное — отсутствие основной площадки. Театр, существующий пятнадцать лет, остался, фактически, без сцены. На данный момент играют в «Скороходе» и — очень редко — на Малой сцене «Балтийского дома». Есть договоренность о пространстве в Большом театре кукол. А это означает, что работать можно только с мобильными, «компактными» постановками: регулярно идут «Оркестр» и «В Мадрид! В Мадрид!». Судьба «Иванова», «На дне», «Преступления и наказания», «Трех сестер» — спектаклей, требующих большого пространства, пока не решена. «Пьем кофе, а сердце разбивается», — почти по-чеховски прокомментировал ситуацию художественный руководитель Лев Эренбург.

-

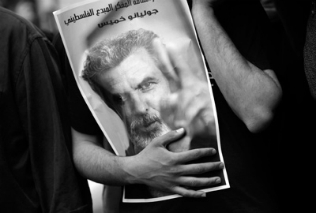

«Гамлет в Палестине». Документальный фильм Томаса Остермайера.

Премьера на XXIV Международном кинофестивале «Послание к человеку».Впервые Томас Остермайер обратился к «Гамлету» в 2008 году, показав его в курдонере Папского дворца — на главной сцене Авиньонского фестиваля. Для постановки был взят шекспировский текст, обработанный Мариусом фон Майенбургом. Этот принц Датский — герой нашего времени: никакой поэзии — сплошная проза. Мир, в который он возвращается, прогнил до такой степени, что уже не поймешь, где пируют, где спят, а где хоронят — все одинаково смешано с могильной грязью. Обличение не условной Дании — современной сытой и благополучной Германии. Претензии, сомнения, вопросы, касающиеся религии, государственного устройства, общественной несправедливости, — все, что тревожило Остермайера, вошло в спектакль.

Из Авиньона режиссер перенес постановку в Театр Шаубюне. Позже сделал work-shop на тему «Гамлета» в Дженине. Прошло шесть лет. Теперь — «Гамлет в Палестине». Не спектакль — фильм, премьера которого состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XXIV Международного кинофестиваля «Послание к человеку».

-

VII Международный фестиваль любительских театров «Театр начинается»

Есть такой термин из области культурной политики — «культура участия». Прежде он чаще всего использовался в разговорах о музейных пространствах и программах. Но можно предположить, что сегодня этот термин актуален для всего культурно-образовательного пространства, и для театра в том числе.

Культура участия — это то, что противостоит культуре потребления. Это пространство, которое его инициаторы создают и задают таким образом, чтобы принявшие приглашение его посетить, в нашем случае — театры и зрители, были соавторами рождающегося проекта. Не участниками интерактивного действа, а именно соавторами.

-

«Жизнь артиста». В. Семеновский.

СамАрт.

Режиссер Александр Кузин, художник Александр Орлов.Неточка Незванова сошла со страниц недописанного романа Федора Михайловича и зажила своей жизнью. В пьесе Семеновского «Жизнь артиста». Теперь и в спектакле Александра Кузина.

После открытия легкого полупрозрачного занавеса дама, сидящая рядом, шепотом спрашивает: «Это по Достоевскому?» Конечно по Достоевскому: железная кровать в углу пустой холодной комнаты, чахоточный кашель Неточки, которой уже за сорок и которая пьет водку в одиночку...

-

«Декалог на Сретенке». Саша Денисова.

Московский академический театр имени Вл. Маяковского.

Режиссер Никита Кобелев, художники Алексей Трегубов и Анна Румянцева.Можно было забыть о прошлом Сретенки и разыграть этот филиал с чистого листа. Не взрывая, предать забвению и мимоходом нарушить заповедь о почитании родителей. Но это не стиль Миндаугаса Карбаускиса в качестве худрука Театра имени Вл. Маяковского. Протерев полки от пыли, он заполняет вековые шкафы своими книгами. Новый том посвящен открытию филиала Маяковки после долгого и мучительного ремонта.

«Декалог на Сретенке» — не просто спектакль по случаю открытия сцены, он пришелся ко времени и к месту в полном смысле этих слов: он про место, где происходит, и про время, в котором живет. Зрители, совершающие променад по зданию в Пушкаревом переулке, своеобразно повторяют маршрут актеров по близлежащим улицам — в поисках вербатимов на библейскую тему.

-

Сегодня 75 лет театроведческому факультету СПбГАТИ (бывш. ИСИ, бывш. ТСИ, бывш. ЛГТИ, театральный институт, где этот самый факультет и возник в 1939 году, бывш. ЛГИТМиК им. Черкасова...).

И именно в этот день мы сдали в типографию книгу «Учителя», сделанную к юбилею этого самого, всем нам родного, театроведческого факультета. Собрали эссе о тех, кто создавал и вел факультет, о тех, кого многие поколения называют своими учителями. 40 персоналий учителей, более пятидесяти авторов-учеников.

Поначалу казалось, что подобный сборник составить будет очень просто. Основа уже была: статьи, напечатанные в «Петербургском театральном журнале», в рубрике «Учителя». Здравствующие и действующие педагоги театроведческого факультета писали о своих учителях, а о них — следующие поколения учеников.

-

«Теллурия». Инсценировка Е. Бондаренко по роману В. Сорокина.

Новая сцена Александринского театра.

Постановка и сценография Марата Гацалова, видеохудожники Антон Яхонтов и Юрий Дидевич.Сорокинская «Теллурия», построенная как «концептуальный сборник», где нет сквозного сюжета, а есть мозаика дискурсов пережившей «ваххабитское нашествие» Европы и распавшейся после гражданской войны на множество карликовых монархий и республик (вроде Байкальской народной республики или Соединенных Штатов Урала) России берет читателя разнообразием и объемом. Сама модель романа напоминает тело (мертвое тело России упоминается в одной из глав) — распавшееся, разлагающееся, но ставшее, тем не менее, питательной средой для новых очагов жизни... Эти мутантные новообразования — разнообразные речевые и литературные новоязы, которыми говорят персонажи сорокинского бестиария, — выросли из советских канцеляризмов, стилизованной древнерусской речи, политических прокламаций, чатовой переписки, фольклорного сказа.

Об этом и еще много о чем рассказывает прекрасная статья Льва Данилкина, приведенная в не менее прекрасном буклете к спектаклю.

-

«БДТ. Возвращение». Спектакль Андрея Могучего в двух частях.

АБДТ им. Г. А. Товстоногова.Мой БДТ

Возвращаясь с открытия здания БДТ днем 26 сентября 2014 года, я почти плакала.

Не потому, что БДТ — это какая-то моя личная жизнь, какой-то «Мой БДТ», как написано сейчас на многих баннерах (так называется и проект Бориса Павловича на сайте театра, и юбилейная газета, которую раздавали прохожим в этот день). Я не стояла в очередях по ночам, не жгла костров, и хотя именно в БДТ на «Горе от ума» в 12 лет для меня начался театр (Юрский упал в обморок — и театр начался), отношение к БДТ бывало разное, оно менялось. В молодости вся любовь была уже не здесь, а на Малой Бронной, на Таганке, в молодости мы не прощали БДТ невыпущенной «Фиесты», потери Юрского, отвергнутой театром прыгающей походки Фарятьева, которая казалась каким-то странным знаком обновления этого театра, новым «моим БДТ».

-

«Сигналы примирения». М. Крапивина.

Прокопьевский театр драмы.

Режиссер Вера Попова, художники Леша Лобанов и Катерина Андреева.Прокопьевский драматический второй год подряд становится лауреатом конкурса Министерства культуры РФ, направленного на поддержку современной драматургии. Премьерой этого сезона и результатом выигранного гранта стал спектакль по пьесе Марины Крапивиной. Любопытно, что Прокопьевский театр получил исключительное право на постановку. Так что премьера театра стала еще и российской премьерой.

У спектакля необычный жанр — спектакль-квест. И зрелище это на самом деле очень похоже имитирует компьютерную игру-бродилку. Зрители вслед за актерами после каждого действия перемещаются на новую площадку. Декорации не переставляют — передвигают публику. И эти переходы — из больничной палаты на запущенную подмосковную дачу, а оттуда — в пустую квартиру, подготавливаемую к ремонту, — как путешествие по лабиринтам отношений.

-

Сегодня в рамках фестиваля «Балтийский Дом» — «Леди Макбет нашего уезда» Камы Гинкаса. У нас в блоге про спектакль писала Елена Губайдуллина. В ПТЖ № 76 — Марина Дмитревская. Сейчас вы можете прочитать оба материала о спектакле.

«Леди Макбет нашего уезда». Н. Лесков.

МТЮЗ.

Режиссер Кама Гинкас, художник Сергей Бархин.Розвальни развратно раскинули бревенчатые боковины — как гладкие ноги, маня упасть-развалиться-провалиться в мягкую доху, кудряво устлавшую темное дно-чрево низких саней...

Эти розвальни без лошадей стоят посреди двора и одновременно — посреди дороги. А дорога эта, судя по перспективе, — Владимирка.

Вот вам и концепция: русский национальный эротизм на большой дороге.

Как Волга в России — главная река, так и Владимирка — центральная дорога: выйдешь со двора (к примеру, со двора Измайловых или из кабака с картины В. Перова, на которую чем-то похожа сценографическая композиция Сергей Бархина) — и вот он, тракт: хошь — милого провожай, хошь — сам отправляйся...

-

«Чайка». А. Чехов.

Театр «Читен» (Киото, Япония).

Режиссер Мотои Миура.Две «Чайки» показали на Международном Волковском фестивале в Ярославле. О непривычно тихой, удивительно мелкой психологической пластике «Чайки» Оскараса Коршуноваса разговор будет позже — спектакль покажут в Петербурге в рамках «Балтийского Дома». «Чайка» мало кому известного в России театра «Читен» стала открытием фестиваля.

Япония как никто восприимчива ко всему странному, гибридному, мутантному. Неудивительно, что и ушастый зверь из России, найденный в коробке с апельсинами, и хвостатые бегемоты с челками из Финляндии вживляются в японскую культуру, как импланты. Что касается Чехова, то он стал японским «национальным достоянием» задолго до того, как вышла книга Эфроса «Репетиция — любовь моя».

комментарии