-

«Эрендира». По мотивам новеллы Г. Гарсиа Маркеса «Невероятная и печальная история о простодушной Эрендире и ее бессердечной бабушке».

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Художественный руководитель постановки Андрей Могучий, режиссер-постановщик Федор Лавров, художник Станислав Гроздилов.Эрендира поменяла адрес. И вместо психоделической пустыни, населенной мифическими контрабандистами, чудовищными старухами, монашками-камикадзе, прописалась в веселой Мексике.

Федор Лавров, дебютант в режиссуре и актер МХТ им. А. П. Чехова, начал репетировать «Эрендиру» еще несколько лет назад. Похоже, за это время работа не раз меняла жанровый окрас, а руководителем постановки стал Андрей Могучий. Все в этом спектакле — от грохота автоматных очередей, изредка выпускаемых Бабушкой, до обильно татуированных (татуировки нанесены поверх капроновых трико телесного цвета) контрабандистов и бодрого аккомпанемента духовых и струнных, сопровождающих перипетии судьбы жестокосердной Бабушки и влюбленных Эрендиры и Улисса, — выдает зародившуюся еще в лихие 90-е любовь к фильмам Роберта Родригеса.

-

В Череповце прошел IV Открытый всероссийский фестиваль литературного театра «Кот-баюн».

У фестиваля литературного театра «Кот-баюн» женское лицо. Этого «кота» придумали и проводят несколько чудесных женщин — сотрудниц филармонии. Делают они это на чистом энтузиазме и вдохновении, уповая на то, что раз с таким трудом они собирают в нетеатральном и вовсе не обремененном культурными событиями городе свой фестиваль, значит, это кому-нибудь нужно. И вот за последние два года вокруг фестиваля образовалась пусть пока еще горстка, но зато увлеченных молодых людей — студентов ЧГУ, появились свои зрители, заинтересовались журналисты. На IV Фестивале организаторам чудесным образом удалось собрать программу, в которой не было ни одного провала, и в каждом спектакле была такая актерская работа, которую бедному жюри, ограниченному в количестве наград и дипломов, непременно хотелось отметить. Такой получился камерный, я бы даже сказала семейный театральный праздник для небольшого количества череповчан, которые ходят не в ДК химиков слушать шансон, а на «Кота-баюна» в филармонию.

-

Закончился IV Международный фестиваль «Соломенный жаворонок».

В лифте челябинской гостиницы «Малахит», где жили участники фестиваля «Соломенный жаворонок», вес пассажиров измерял нарисованный на табло человечек. Если в лифт входил кто-то один — у человечка заполнялись цветом только ножки, если входило больше народа — он мог стать цветным по самую макушку... Фестиваль был кукольный (вернее — кукольных спектаклей для взрослых), так что не грех воспользоваться этим незамысловатым образом. Четыре дня мы ездили в театральном лифте, поднимаясь до верхних этажей и спускаясь на нижние, все больше пребывая внизу, в холле, ведущем в морозный челябинский гололед. Человечек в лифте иногда краснел от макушки до пят, но чаще был бледен и оживал лишь до коленок...

-

С 31 октября по 4 ноября в Петербурге проходит VI фестиваль-лаборатория молодой режиссуры «ON. Театр». В программе девять спектаклей, лучшие из которых после голосования будут играться на сцене ON. ТЕАТРА. В лаборатории принимают участие выпускники режиссерских курсов СПГАТИ — В. Фильштинского и А. Андреева. Показы проходят по новому адресу ON. Театра — 13-я линия Васильевского острова, 72. Вход свободный.

-

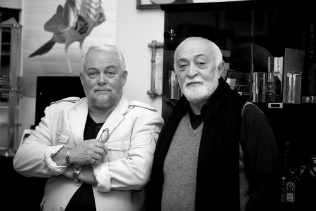

Александру Васильевичу Петрову 65, Павлу Ароновичу Бубельникову 70.

А хорошо!

И одного взгляда достаточно, и сто первый взгляд подтвердит: хорошо. И в самом начале, когда А. В. стажировался в Малом оперном у своего учителя Э. Е. Пасынкова, а молодой П. А. там дирижировал; и в клубе слепых на Шамшева (тысячи выросших детей помнят первый адрес своего «Зазеркалья»); и, наконец, во дворце «Зазеркалья» на Рубинштейна — вы видите живой союз творческих людей и их детище: высокопрофессиональный театр с завидной атмосферой.

Поэтому их творческий тандем, а теперь вот двойной юбилей радуют очень многих.

-

«Доходное место». А. Н. Островский.

Московский театр им. А. С. Пушкина.

Режиссер Роман Самгин, художник Виктор Шилькрот.Есть ощущение, что «Доходное место» в Пушкинском театре получилось спектаклем несколько конфетным. Конфликт не обострен, образы не обожжены, не так ранят, как хотелось бы. Но это очень достойная работа. Тихая победа Жадова (Александр Дмитриев), созревающая из его же нравственного поражения и бросающая бунтаря в аутсайдерство, в скромную, тихую, голодную, но нешумную оппозицию (свои финальные слова произносит уже постаревший, поседевший, осунувшийся Жадов в исполнении другого артиста — Владимира Григорьева, который весь спектакль молчаливо наблюдал за схваткой двух мировоззрений), не так увлекает режиссера Романа Самгина, как триумфальное высказывание Вышневского (Игорь Бочкин) об отсутствии в России общественного мнения, которое якобы должно защищать бунтарей. Положа руку на сердце можно сказать, что в этом и заключается актуализация пьесы Островского: один из важнейших выводов состоит в том, что в России 2010-х общественное мнение можно легко организовать, народ будет безмолвствовать, но не в пушкинском смысле, а просто потому, что внушаемому большинству нет никакого дела до бунтарей и нарушителей общественного спокойствия. Буря темперамента тонет в молчаливом согласии масс, а единственной формой протеста может быть только сознательное бессловесное неучастие — путь, который выбирает уже единожды изменивший себе Жадов.

-

«Братья». По роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».

Театр «Приют Комедианта».

Режиссер Евгения Сафонова, сценография Константина Соловьева.Пока шел первый акт, предощущался текст о способе существования и каверзном балансе между присвоением и отстранением. Пока сладострастно и жалобно, и как будто немного не в такт со словами «плясал» рот брата Дмитрия — Филиппа Дьячкова. Жил автономно — как чеширская улыбка кота. И срабатывал, как крупный план... Да, об актерском театре в жестких режиссерских руках тянуло писать после первого акта. В названии было бы что-то про изгиб. Или про ловлю душ.

О том, что сейчас сезон остроактуальных спектаклей, которые — как-то провидчески — начали создаваться задолго до обострения всего безумия (всей ахинеи — как выразился бы Иван), тянуло высказаться после второго. Так же и в случае с «Кабаре Брехт», в основу которого легли студенческие этюды, возникшие еще тогда, когда тема войны казалась абстрактной. Не так ли и с «Братьями», работа над которыми началась около года назад?

-

«Сон в летнюю ночь». У. Шекспир.

Шекспировский Глобус (Великобритания).

Режиссер Доминик Дромгул, художник Джонатан Фенсом.Спектакль прославленного лондонского театра «Глобус» «Сон в летнюю ночь» в постановке Доминика Дромгула начался с приветственных слов актеров: «Как видите, мы привезли из Англии все, кроме солнца». Действительно, на сцене возведен условный фасад условного дворца, выдержанный в приятных густо-бордовых и бледно-зеленых тонах. Под окнами и на балкончике вьется зелень — что-то типа плюща. Но все это носит характер искусственный — здание полутряпичное, растения пластиковые. Перенос действия в лесную чащу обозначен такими же условно-театральными средствами — фасад отграничивается занавеской с растительным орнаментом. Да и сам лес — несколько сухих веток, которые держат в руках «духи», преграждая ими путь блуждающим влюбленным. Встречающие зрителей артисты, одетые в костюмы эпохи Елизаветы I, — ряженые. А они и не против — они исключительно за. На вершине фасада, надо всем (если вдруг кто-то сомневается, что это Шекспир) висит портрет автора.

-

В архиве появился № 75. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

Около десяти дней назад стало известно, что«театр post» и три петербургских театра — Небольшой драматический, , «Наш театр» и «Суббота», подведомственных Комитету по культуре, будут объединены в холдинг под названием «Открытая сцена». Для самих театров это известие стало громом среди не то что бы ясного петербургского неба. Естественно, реакция была тревожная. Слишком участились инициативы чиновников по оптимизации деятельности учреждений культуры за счет того или иного противоестественного «скрещивания» разных институций. За разъяснениями мы обратились к директору Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Открытая сцена» Филиппу ВУЛАХУ и предлагаем на их основе сделать самостоятельные выводы.

Инициатива создания «Открытой сцены» принадлежит Комитету по культуре Санкт-Петербурга?

Да.

Почему возникла такая необходимость — объединить несколько театров под началом этой организации?

Очевидно, что у нас в городе есть большие репертуарные театры, а есть другие, небольшие коллективы, которые располагают гораздо меньшими ресурсами, например, у них нет своих зданий. Они подчиняются Комитету по культуре, где и возникла эта инициатива. «Открытая сцена» должна стать одним из звеньев инфраструктуры, которая поможет этим институциям существовать и — в идеале — процветать. Подчеркну, это мое личное мнение.

-

«Конармия». И. Бабель.

Учебный театр Школы-студии МХАТ. Мастерская Д. Брусникина.

Режиссер Максим Диденко.От топота красных копыт кровавая пыль летит. Мерзкий запах тления заместил то, что когда-то было жизнью, а стыд, который когда-то казался конечным, оказался печатью нации. Сегодня, когда увлекательные картины бойни возбуждают даже самый придирчивый патриотизм, для «Конармии» самое время.

Тем важнее, что возвращается она в театре. В отличие от прочих массмедиа, сцена способна продемонстрировать не фотографическую данность, а столкновение прошлого с настоящим: театральная дистанция дает способность к трезвому анализу. Поэтому театр все еще не обесценился среди медиакультур. Поэтому та современность, что транслируется со сцены, всегда емче той, что вопит с газетной полосы. Поэтому, ставя «Конармию» с молодыми брусникинцами, Максим Диденко подписывается на некий анти-милитаристский пафос. Даже родившись из учебного тренинга, спектакль обречен проявить знаки современной войны.

-

«Конформист». А. Моравиа.

Камерный театр Малыщицкого.

Инсценировка, режиссура и художественное оформление Петра Шерешевского.Роман «Конформист» Альберто Моравиа, одного из самых знаменитых итальянских писателей-антифашистов, был написан в 1951 году, и природа приверженности преступному режиму, безусловно, является ключевой темой. Главный герой, Марчелло Клеричи — молодой перспективный чиновник, верный последователь Муссолини. Сегодня, когда все российское общество расколото на две части из-за конфликта в Украине, когда сторонники и противники республик-сепаратистов все чаще и чаще в запале интернет-дискуссий называют друг друга фашистами, актуальность «Конформиста» налицо. Удивляет не то, что Шерешевский рискнул перенести этот сложнейший роман на сцену, а то, что по театрам страны не шагает череда «Конформистов».

Акцент на политику сделан наиболее отчетливо в сцене сумасшествия отца Марчелло, где он громко и исступленно требует немедленно начать войну, — так режиссер заявляет: к войне может призывать только безумец. Но в остальных сцена тема «кровавого режима» отступает на второй план и к концу спектакля вовсе сходит на нет. В центре же внимания зрителя находятся переживания Марчелло, причины, побуждающие его стремиться к нормальности, даже к серости.

-

«Вино из одуванчиков, или Замри». Р. Брэдбери.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Адольф Шапиро, художник Александр Шишкин.Имя Брэдбери было знаком эпохи, культурным кодом оттепели 60-х, по которому узнавали «своих». Изголодавшийся на соцреалистическом пайке, самый читающий народ жадно впитывал доселе незнакомые чуждые запахи, просачивавшиеся в щелку приподнятого железного занавеса. Со страниц первых переводных изданий Ремарка, Хемингуэя, Сэлинджера, Фитцджеральда, Фолкнера открывался ДРУГОЙ, дивный мир, а героям инфантильной прозы Холдену Колфилду и Дугласу Сполдингу выпала доля, к которой они вовсе не готовились — роль мудрых гуру, мысли и поступки которых повлияли на сознание нескольких поколений.

Театр, берясь за такую культовую вещь, верно, понимает, что часть зрителей, пусть и меньшая, все же будет сравнивать сценический текст с литературным, искать те волшебные ощущения, что возникали при первом чтении. И если волшебство повести заключалось в пронизывающем насквозь неизбывном ощущении полноты бытия, радости существа, начинающего жить и открывающего тайны и сказочность мира, то из сценического текста — несмотря на участие студентов 3 курса Театральной академии, почти детей, — эта самая пьянящая радость, открытая эмоция как будто намеренно изъяты.

-

IV Лаборатория актуальной драматургии и режиссуры «Киновешалка» в Красноярском ТЮЗе.

Лаборатории под названием «Вешалка» в Красноярском ТЮЗе проходят ежегодно, перед самым открытием сезона. Начались они три года назад под лозунгом «Театр из ничего» («Ипотека и Вера, мать ее» С. Александровского, спектакль, родившийся из эскиза той лаборатории, побывал потом на «Золотой Маске» и получил приз за режиссуру на «Ново-Сибирском транзите»), в 2012 году были эскизы по детской драматургии (три спектакля вошли в репертуар), в прошлом году «вешали», то есть инсценировали, классиков (и «Метель» А. Огарева мы видим в афише театра). На этот раз организаторы лаборатории Олег Лоевский и Роман Феодори выбрали новый маршрут — по направлению к кинематографу. Режиссерам эскизов было предложено выбрать для работы киносценарии.

Понятно и объяснимо желание совершать поиски именно на пограничной территории, на стыке искусств. Кино и театр — родственники, но все-таки не близнецы, поэтому при всем сходстве в них есть много разнородного, что должно создавать творческие трудности для режиссера. А такие сложности провоцируют, заставляют отбросить штампы, привычные приемы.

-

«Волшебник страны Оз». По мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума.

Небольшой Драматический Театр.

Постановка Евгения Карпова и Кирилла Семина, сценография и костюмы Андрея Севбо.Появление детского спектакля в репертуаре Небольшого Драматического Театра закономерно. НДТ давно окреп, завел своих «детей» и стал их баловать. То с ними спектакль сделают, то для них. Под «детьми» будем понимать как молодое поколение актеров, не так давно пришедших в театр, так и собственных детей, выросших и потребовавших сказку. «Волшебник страны Оз», сказочная повесть, где обыкновенная девочка, занесенная ураганом в волшебную страну, должна найти Изумрудный город и далее дорогу домой, казалась самым правильным выбором для постановки. Еще в «На дне» герои мечтали о сказочном белокаменном Йерушалаиме (или о Мекке) и возвращении домой. В том спектакле, конечно, все было о другом. Но еще до премьеры предвкушалась определенная преемственность, хотя бы на уровне мотива. Но я ошиблась. Преемственность обнаружилась в другом. В отсутствии спасительного чуда.

-

Кто не сумел вчера, сегодня еще сможет увидеть в рамках фестиваля «Александринский» спектакль МХТ им. Чехова в постановке Марата Гацалова. А у нас в блоге две статьи про него, Алены Солнцевой и Сергея Лебедева. Из опубликованного ранее.

-

Ростовский «Минифест», который проходил в этом году с 3 по 9 октября, был двенадцатым счету. Придуманный в 1989 году Владимиром Чигишевым, он пережил не одну смену руководства, пережил свою собственную идею (см. об этом), и вот сегодня молодые руководители, директор Карина Сердюченко (самый красивый директор Ростова и Ростовской области, ее каждодневное появление — отдельный театр высокой моды) и главный режиссер Михаил Заец, сотворили на фестивале свое театральное пространство.

Это пространство, честно говоря, скорее, ассоциируется со словом «макси», и не только потому, что эстетический камертон здесь был задан восьмичасовым «Тихим Доном» «Мастерской» Григория Козлова, и не потому, что за шесть дней были представлены спектакли из пяти стран: России, Белоруссии, Грузии, Израиля, Македонии. В процессе фестиваля — независимо от замысла — проступил взгляд на человека, на его жизнь, на его смех и слезы как бы со стороны, иногда — сверху, как в «Тихом Доне», иногда — нет, но все равно дистанцированно, с той точки, где просматривается несовпадение каждого со своим собственным существованием.

-

«Анатоль». А. Шницлер.

Театр Оберхаузен (Германия).

Режиссер Брам Янсен, художник Гуус ван Геффен.Пьеса Артура Шницлера — это семь историй из жизни дон жуана и денди конца XIX века. Неизменны в ней главный герой Анатоль и его друг Макс. Женщины в каждой новелле — разные. Драматург не проясняет, одна ли это дама, примеряющая всевозможные имена-маски-роли, или в действительности их несколько.

Как бы то ни было, но в финале — свадьба. Непривычная. Анатоль женится на героине, о которой мы ничего не знаем — ее вообще в пьесе нет. Он просто «женится на другой», потому что таков закон: «встречаешься с одними — женишься на других».

-

Вышел № 77. Две семерки — это, видимо, к счастью…

И то разве не счастье почитать про тело в театре? А именно этому посвящена значительная часть номера.

«Вопрос тела» — это, во-первых, серьезный вопрос в контексте общей социальной ситуации, мучающей нас религиозно-духовными скрепами и стремящейся установить средневековые духовные табу в обществе, живущем как раз очень телесно (питейно-едально-мышечно-похмельно).

Во-вторых, все больше места в нашей жизни занимает собственно физический, визуально-пластический театр. И когда в стране театра, традиционно озабоченного «жизнью человеческого духа», все больше развивается театр «правды человеческого тела» — это тоже проблема.

«Тема тела» прямо связана со сценической подлинностью, правдой, естественностью, искренностью, органикой, потому что на сцене не врет только тело. Старые режиссеры всегда уточняли: не врут ноги, смотри на них, интонацию и руки можно «поставить», ноги — нет…

Все лето редакция совместно с авторами «разминала» тему, не придерживаясь изначально какой-то концепции, но стараясь не путать телесность ни с гендерной проблематикой, ни с эротическими вопросами, а рассмотреть с разных сторон жизнь сценического тела именно как жизнь — со своими законами и процессами. Тело-объект и тело-субъект вступили в статьях наших авторов в диалог. Вылилась ли «разминка» темы во что-то цельное? Нет, это лишь диалоги и монологи на заданную тему, наводящие на размышления о природе телесной театральности / театральной телесности.

Ну, и всякое прочее в номере тоже имеется… Читайте!

А еще разглядывайте картинки Б. Констриктора, оформившего номер!

-

«Самые добрые в мире». Ульф Нильсон.

Театр Fair Play (Дания).

Режиссер Роберт Парр, художник Таня Бовин.

В рамках VIII Международного фестиваля спектаклей для детей «Гаврош».Пока мы живы — задаем какие-то вопросы и переживаем какие-то проблемы. В детстве, наверное, более активно и прямолинейно. Потом умнеем, учимся прокрастинировать, изобретать отговорки и причины. Но суть дела не меняется, если честно. На вопрос можно либо отвечать — либо откладывать его в долгий ящик, либо работать с проблемой — либо вытеснять ее в бессознательное, где она будет ждать своего часа и откуда выпрыгнет в самый неподходящий момент. Все эти прописные истины касаются как личности, так и социума в целом, а поводом обратиться к ним в очередной раз стала для меня программа «Гавроша-2014».

комментарии