-

Сегодня в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской в последний раз сыграли «Сиротливый Запад» по пьесе М. МакДонаха в режиссуре Виктора Крамера. Спектакль не успел состариться и уходит спустя пять лет после своего рождения по причинам, не связанным с его художественным состоянием. О нем в ПТЖ № 60 писали Евгения Тропп и Надежда Таршис.

-

«Месяц в деревне». И. Тургенев.

Театр драмы им. Федора Волкова (Ярославль).

Режиссура и сценография Евгения Марчелли, художник по костюмам Ваня Боуден.В прошлом сезоне Евгений Марчелли начинал ставить «Месяц в деревне» в Петербурге, в Театре им. Ленсовета. Сложилось так, что репетиции были прерваны в самом начале — Марчелли вернулся в Ярославль, а спектакль выпустил Юрий Бутусов, с названием «Все мы прекрасные люди».

И все-таки Марчелли поставил пьесу Тургенева — теперь уже в этом сезоне и на родной сцене, со своими актерами. Изменилось ли что-то за это время в режиссерском замысле — теперь уже не узнать, но все родовые черты режиссуры Марчелли в этом спектакле видны отчетливо. Как и в спектаклях по пьесам Чехова, Марчелли открывает «Месяц в деревне» ключом трагифарса, разбавляет кружевное изящество текста Тургенева комичностью сценических ситуаций и плотской энергией.

-

«Парень из прошлого». А. Архипов.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Семен Серзин, художник София Матвеева.Кружат и падают в темноту листовки, сброшенные с вражеского самолета. Где-то вдалеке раздается гул снарядов. Замерзают и умирают люди. Их тут же забирают людоеды. Ленинград. Блокада. Страшно.

А вместе с тем — здесь сочиняют стихи, поют, танцуют, признаются друг другу в любви. И им не страшно, им хорошо. А если и нападает ужас, то можно перевернуть ситуацию: забыть о войне и придумать новый, дивный мир. В этом мире всегда весна. Порхают вперемежку с чайками ласточки. Один Пушкин встречается на дуэли с другим Пушкиным, но дуэль понарошечная, стихотворная, да еще и у Медного всадника. Ходят отмененные военным приказом трамваи, в парках играет музыка, люди вальсируют, а те, кто не желает или не умеет, бегут к киоску мороженого и мучаются выбором: ванильное или шоколадное? Торжество жизни, полнота бытия.

-

«Zholdak Dreams: похитители чувств». По мотивам пьесы К. Гольдони «Слуга двух господ».

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Андрий Жолдак, сценография Андрия Жолдака и Даниэля Жолдака.Жолдак в Питере — это загадочная история. Помню, как на прошлогодней церемонии «Золотой Маски» я поздравила Кехмана, получившего за отсутствующего режиссера все премии, присужденные его «Онегину», и спросила, когда можно будет приехать и посмотреть спектакль. «Он снят с репертуара», — был мне ответ. Сейчас, правда, вернули. Жду на нынешней уже «Маске» приезда в Москву «Мадам Бовари» — нет, не приедет. Сказали, таково решение директора. Прошлой осенью радостно читаю на афише Александринки объявление о грядущей постановке «Трех сестер» — откладывается. Наконец, еду в БДТ на премьеру спектакля Жолдака «Слуга двух господ» Гольдони — и прямо в назначенный день узнаю из интервью Андрея Могучего о том, что премьера переносится, название меняется и все непросто.

-

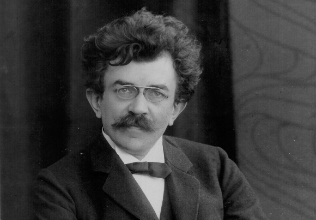

14 мая исполняется 150 лет со дня рождения человека, без которого не было бы театроведения вообще, а также и современного театра. Создателем профессии «театровед — исследователь театра» был, как известно, немецкий ученый Макс Герман. Его книга 1914 года «Исследование по истории немецкого театра Средневековья и Возрождения» перевернула представление о театре так же, как незадолго до этого — возникновение режиссуры. Смысл этого переворота прост: был впервые найден аппарат для исследования собственно театра. До этого изучение театра и в историческом плане, и в плане театральной критики производилось средствами других наук.

-

С художественным руководителем Луганского областного академического Украинского музыкально-драматического театра Михаилом Васильевичем Голубовичем, известным актером, который и по сей день выходит на сцену, а в кино сыграл без малого 90 ролей, Людмила Фрейдлин беседовала в Новочеркасске, куда театр приехал с несколькими спектаклями (рок-оперой «Распятая юность», музыкальной комедией «Нам всем одна досталась роль» и сказкой для детей «Летучий корабль»), играл при полных залах в городах Шахты и Новочеркасск, в поселках Каменоломни и электровозостроителей. Но, заранее зная об этих гастролях, редакция просила автора расспросить театральных людей не о политике (в политике брода нет...). Хотелось из первых рук узнать, как работает театр в условиях войны и работает ли вообще. Мы мало знаем о быте городов в зоне военных действий, еще меньше можем представить себе жителей этих городов в театральном партере. Или все не так страшно? Или вообще не так? Или — что? Хотелось беседы в жанре doc...

-

«Пьяные». И. Вырыпаев.

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Андрей Могучий, художник Александр Шишкин.Премьера Андрея Могучего в БДТ едва ли оправдает ожидания поклонников «классического Могучего» времен «Школы для дураков», «Изотова» или «Счастья». Удивит она, скорее всего, и тех, кто привык считать, что Могучий пренебрегает актерами и они в его спектаклях играют служебную роль. Потому что «Пьяные» ‒ это крутой замес наваристого актерского театра, мелодрамы и почти цирковой эквилибристики. И все это — на основе самого «умышленного» из текстов Ивана Вырыпаева.

-

«Фронтовичка». Анна Батурина

Прокопьевский драматический театр

Режиссер Александр Хухлин, художник Екатерина Никитина«Фронтовичку» Анна Батурина — ученица Николая Коляды — написала в 2009-м, когда ей, как и главной героине в начале этой пьесы, было двадцать четыре года. Драматург исходит из того, что любовь и предательство семьдесят лет назад значили ровно тоже, что и сегодня. Исторически достоверная пьеса с внятным сюжетом в первую очередь все же является вневременной. Об этом свидетельствуют и имена главных героев — Мария и Матвей — отсылающие, пусть и неявно, к Евангелию. И фамилия главной героини — Небылица.

-

Театр на Литейном и Театр на Васильевском, решением комитета по культуре Ленинградской области, объединяются общей дирекцией под управлением Владимира Словохотова. И пока ПТЖ собирает все больше и больше подписей противников «слияния» под открытым письмом в защиту Театра на Литейном, об этом как о свершившемся факте директор двух театров пришел сообщить труппе. Представить его должна была глава комитета по культуре Ленинградской области Наталья Кононенко, но она приехала на час позже назначенного и кроме трогательной просьбы «не обижаться» и мантры «оптимизация» ничего так и не сказала. Говорил Владимир Словохотов.

-

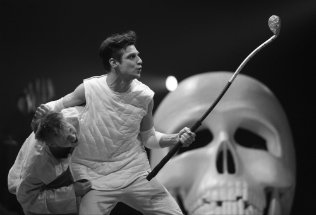

«Маленькие трагедии». А. С. Пушкин.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Руслан Кудашов, художник Николай Слободяник.К тетралогии Александра Пушкина Руслан Кудашов уже обращался, и не раз, но то было в куклах, теперь — «в людях». Надо сказать, к поэтическому циклу режиссер вернулся после того, как завершил свою — ветхозаветную — трилогию, куда вошли «Екклесиаст», «Песнь Песней» и «Иов». В результате премьерные «Трагедии» предстали в новом измерении: и без того вечные сюжеты возведены в ранг библейских.

-

«Я делаю мир» и «Сказки из маминой сумки».

Театр «Домик Фанни Белл».

Внеконкурсная программа фестиваля «Арлекин».С какого возраста ребенок может ходить в театр?

Судя по афишам питерских театров для детей — с 3–4 лет.

Более юных в театр водят редко, и только те родители, которые не боятся скопления микробов. Для них, готовых начать знакомство своего ребенка с театром еще с младенчества, спектаклей в Петербурге как будто и нет.

-

XII Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт-Петербурге

«Арлекин» считается аналогом «Золотой Маски» для детских спектаклей, и так же, как ЗМ, этот фестиваль все больше расширяется, обрастая специальными и внеконкурсными программами, которые проходят параллельно конкурсной и привлекают не меньше внимания. Своеобразный «Арлекин плюс», который поддерживает направления, очень важные для развития современного театра, но пока еще только набирающие силу в России. Продолжающийся проект «Театр равных возможностей» представляет достижения отечественных и зарубежных профессионалов в области театротерапии (в частности, была показана поэтичная и философская «Колыбельная ветра» международного проекта «Театр без границ» (Россия — Швейцария)). Программа «Бэби-сцена» обращена, как можно догадаться, к начинающим зрителям, возраст которых 0+. Несмотря на то что это довольно новое для нашего театра явление, «Арлекин» смог найти и отобрать для показа шесть спектаклей из Москвы, Тюмени, Красноярска и Великого Новгорода. Во внеконкурсной программе было показано десять спектаклей, а в конкурсной — шесть, из них два петербургских — «Далеко-далеко» Анны Ивановой-Брашинской в БТК и «Когда я снова стану маленьким» Евгения Ибрагимова в БДТ. Лучшим спектаклем, получившим Национальную премию «Арлекин», довольно ожидаемо была признана работа Ибрагимова, недавно выигравшая и три «Золотых Маски» (номинации театра кукол).

-

Не стало Майи Михайловны Плисецкой.

Возможно, последней великой легенды советского балета. Из тех артистов, чья величина и чья слава были безусловными. Из тех, в ком балеринский талант сочетался с талантом быть личностью, с характером и человеческой притягательностью. То были люди крупного помола. Из тех, чья биография — в некотором смысле — биография страны, пусть и уже не существующей. Чья жизнь, даже помимо их воли, символ и знак этой исчезнувшей с карт империи.

-

«Таня-Таня». О. Мухина.

Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск).

Режиссер Денис Бокурадзе.Говоришь «Таня-Таня», и в ушах звенит: «Хорошо!» Оно не столько из пьесы Мухиной, из спектакля Фоменко, сколько из рецензии Марины Дмитревской, из всего нашего театроведческого детства. «Та-та-та-там» (фрагменты из театрально-критической поэмы «Хорошо»). В ушах щелкает: Петербург, Москва, Биберево, Щелыково, Фоменко, Туманов — хорошо!

Там, тогда, вчера, у них было хорошо, а сейчас чего же хорошего?

-

«П. Гюнт». Мистерия по мотивам драмы Г. Ибсена.

Театр «Особняк».

Режиссер Юлия Панина.Вскоре после премьеры «П. Гюнта» в «Особняке» довелось мне пересмотреть спектакль «Liebe. Schiller», по техническим причинам сыгранный не на малой, а на большой сцене Театра им. Ленсовета. В прологе актрисы приводят исторические примеры доминирования женщины над мужчиной (был даже символический обычай: супруга, ложась с милым в постель, нацепляла бороду), а затем актрисы именно что «надевают бороду». Берут на себя функции героев в исконном смысле — с нерастушеванным волевым началом, овеянных романтикой мелодрамы, цельных и величественных не только в добре, но и во зле. Франц молится: «Я был не простым убийцей, Господи!.. Никогда не грешил по пустякам...» Такое оправдание, ужаснувшее слугу графа фон Моора, вызвало бы иное отношение на сломе XIX–XX веков, в XX веке — и сегодня: во времена, когда «героичность» героя становится все более редкой, признания грешника во зле, но зле осмысленном, хоть в какой-то мере претендующем на масштаб, вызывают уважение. Обмельчание человека предвидел и родоначальник новой драмы — Ибсен.

-

Уважаемый Владимир Владимирович!

Недавно Комитет по культуре Ленинградской области неоднозначно дал понять, что вопрос об объединении под одной дирекцией двух театров: Театра на Васильевском и Театра «На Литейном» решен положительно, и до 30.06.2015 должны быть осуществлены юридические действия. При этом Театр «На Литейном» путем ликвидации юридического лица должен стать филиалом Театра на Васильевском.

-

«Призраки». Э. де Филиппо.

Театр «Приют комедианта».

Режиссер Григорий Дитятковский, художник Эмиль Капелюш.Давным-давно «Торговцы резиной» у Григория Дитятковского стали «Потерянными в звездах». Инструментом алхимического претворения презренной резины в сияние звезд стала стилизация, а залогом успеха — восприимчивость артистов к правилам игры.

Похожую операцию режиссер пытается осуществить почти 20 лет спустя, взяв в качестве исходного компонента претворения пьесу Эдуардо де Филиппо про маленького человека Паскуале, предпочитающего мир добрых призраков, оставляющих в кармане его домашней куртки круглые суммы денег, противоречивому и полному страстей миру живых...

-

«Братья и сестры». Ф. Абрамов. Редакция 2015 года.

Малый драматический театр — Театр Европы.

Режиссер Лев Додин, художник Эдуард Кочергин.Марина Дмитревская — Елене Вольгуст.

26 апреля, 23.45.Пишу тебе, можно сказать, из трусости.

Поясню. «Братья и сестры» — такая важная для меня тема, ну просто из самых важных... Если и есть что сокровенное в моем черством критическом сердце, так это они.

Отправляясь сегодня в МДТ на премьеру, я думала, что в любом случае поступлю, как тридцать лет назад. Тогда я напечатала в «Советской России» (была такая газета) самую первую рецензию на спектакль, очень пафосную (спектакль мучили бесконечными сдачами, и ему надо было пафосно помочь), а потом — огромнейший текст в журнал «Театр». Вот и теперь, думала я, изображу что-то коротенько-газетное в блог, а подробно займусь спектаклем в ближайшем номере «ПТЖ».

-

«Колыбельная ветра».

Международный проект «Театра без границ» (Россия — Швейцария).

Режиссеры Елена Шифферс, Антонелло Чеккинато, Прииска Мернаджини.Собираясь на спектакль, я обсуждала с коллегой, театральным критиком, стоит ли на афише указывать, что в представлении участвуют люди с ограниченными возможностями. Со свойственным мне максимализмом я сказала: «Надо. Человек должен знать, на что он идет». Парадоксальным образом эту тему продолжили на пресс-конференции «Арлекина» в рамках программы «Театр равных возможностей». Только говорили диаметрально противоположное. Не надо отделять одних людей от других, не надо самим ограничивать их возможности. Я вдруг увидела, что мое непонимание и желание оградить, обезопасить и зрителя, и специального актера — во вред всем.

-

«Бег». М. Булгаков.

Театр им. Евг. Вахтангова.

Режиссер Юрий Бутусов, художник Александр Шишкин.Фраза из булгаковской пьесы «да ниспошлет нам всем Господь разума и сил пережить российское лихолетие» тоже могла бы стать эпиграфом к спектаклю Юрия Бутусова. Но лишь в качестве одной из многих других. Потому что в этом сложном, как всегда, многочасовом, как обычно, насыщенном метафорами и образами, взятыми из разных культурных арсеналов, театральном сочинении главная мысль заключается, наверное, в том, что «лихолетие» — это константа российского бытия. Не «пережить», а жить в этом и умирать тоже в этом. Временные рамки пьесы (Крым, ноябрь 1920 года, разгром Добровольческой армии генерала Врангеля) решительно раздвигаются: тридцатые, сороковые, семидесятые, девяностые, нулевые, десятые... Географические очертания также плывут. Российское, будь оно в Москве или Магадане, Стамбуле, Марселе, Париже или Нью-Йорке, «живет» и «переживает», наступая, как на грабли, на один и тот же вполне национальный вопрос: ехать или оставаться?

комментарии